高職院校專業(yè)群課程體系的構(gòu)建與實(shí)踐研究

摘要:從專業(yè)到專業(yè)群,高職院校需重構(gòu)課程體系以適應(yīng)專業(yè)群發(fā)展。構(gòu)建“平臺(tái)+模塊”的專業(yè)群課程體系是高職院校的普遍做法,但這種課程體系容易導(dǎo)致課程知識(shí)的零碎化、課程結(jié)構(gòu)的單向性和課程內(nèi)容之間的相互割裂。以群理念構(gòu)建的專業(yè)群課程體系,需重塑專業(yè)群課程觀,構(gòu)建縱橫鏈接、融合一體的課程群結(jié)構(gòu),優(yōu)化專業(yè)群課程體系實(shí)施的內(nèi)外部生態(tài)環(huán)境,建立專業(yè)群課程體系扁平化治理結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞:高職院校;專業(yè)群;課程體系;構(gòu)建

中圖分類號(hào):G712? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? 文章編號(hào):1672-5727(2023)09-0042-06

隨著國務(wù)院《國家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》,教育部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于實(shí)施中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃的意見》等一系列政策的頒布,職業(yè)教育受重視程度之高、改革力度之大前所未有。專業(yè)群建設(shè)成為推動(dòng)高職教育內(nèi)涵發(fā)展、加強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性的重要抓手,也承載了高職教育高質(zhì)量發(fā)展的重大使命。

課程是人才培養(yǎng)的橋梁和載體,專業(yè)群人才培養(yǎng)的指向和效果最終將由課程來實(shí)現(xiàn)。楊金土曾指出:“課程類型決定了教育類型,只有一定的課程類型才能體現(xiàn)一定教育類型質(zhì)的規(guī)定性。”[1]從專業(yè)到專業(yè)群建設(shè),原有課程體系必將不能適應(yīng)專業(yè)群的發(fā)展,由不同組群邏輯構(gòu)建起來的專業(yè)群,群內(nèi)課程內(nèi)容與目標(biāo)、教學(xué)方式與組織、教學(xué)資源布局與共享需解構(gòu)與重構(gòu),以建立新的群內(nèi)課程體系。專業(yè)組群發(fā)展必然導(dǎo)致原有專業(yè)課程的解構(gòu),為避免出現(xiàn)“貌合神離”的發(fā)展?fàn)顟B(tài),課程的重構(gòu)將是專業(yè)群建設(shè)的核心,也是基礎(chǔ)[2]。目前,高職院校開展了基于專業(yè)群的教學(xué)改革,對(duì)專業(yè)群課程體系的重構(gòu)更是改革的重點(diǎn)和核心。

一、專業(yè)群課程體系構(gòu)建與實(shí)踐現(xiàn)狀

隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型速度的加快,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入,產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵和外延在不斷地變化,產(chǎn)業(yè)之間延伸與交叉,崗位間的融合與跨越,工種界限越來越模糊,職業(yè)崗位對(duì)技術(shù)技能型人才的需求日益呈現(xiàn)出復(fù)合型、跨領(lǐng)域、覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的特征。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)集群化的發(fā)展,高職院校以產(chǎn)業(yè)技術(shù)及其相關(guān)的職業(yè)崗位為邏輯,組建了專業(yè)群。目前,專業(yè)群組群邏輯大致上有四種:產(chǎn)業(yè)鏈邏輯、職業(yè)崗位邏輯、技術(shù)邏輯和資源共享邏輯。專業(yè)群是立足于滿足產(chǎn)業(yè)、崗位技能的需要,按照一定的組群邏輯,以強(qiáng)帶弱、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、抱團(tuán)發(fā)展的組合實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展。

課程體系是指在一定課程觀的指導(dǎo)下,將課程各個(gè)構(gòu)成要素進(jìn)行排列組合,使其在動(dòng)態(tài)過程中統(tǒng)一指向課程體系目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)[3]。不同的專業(yè)組群邏輯,各專業(yè)間的人才培養(yǎng)目標(biāo)、職業(yè)崗位面向、職業(yè)崗位能力要求也不同。專業(yè)群人才培養(yǎng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要以課程為載體和支撐。單個(gè)專業(yè)課程體系是對(duì)不同課程的課程目標(biāo)、課程內(nèi)容、課程結(jié)構(gòu)、課時(shí)比例進(jìn)行組合而構(gòu)成的教學(xué)規(guī)范。專業(yè)群課程體系不是群內(nèi)專業(yè)課程的簡單相加或是機(jī)械的重新組合,而是要考慮群內(nèi)專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)、組群邏輯、就業(yè)面向、能力要求等因素,按照結(jié)構(gòu)最優(yōu)化、效益最大化的原則,對(duì)原有專業(yè)的課程內(nèi)容、課程結(jié)構(gòu)、課程比例等進(jìn)行有機(jī)的重構(gòu)。

專業(yè)群課程體系既要保證群內(nèi)專業(yè)人才培養(yǎng)的基本規(guī)格和全面發(fā)展的共性,又要實(shí)現(xiàn)不同專業(yè)人才分流培養(yǎng),注重學(xué)生的個(gè)性發(fā)展。既要對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈或崗位群的技術(shù)技能要求,精準(zhǔn)培養(yǎng)其核心崗位能力,又能實(shí)現(xiàn)群內(nèi)專業(yè)技術(shù)技能的拓展和可遷移能力的發(fā)展。因此,高職院校普遍按照“平臺(tái)+模塊”的思路對(duì)專業(yè)群課程體系進(jìn)行重構(gòu)和組合。“平臺(tái)+模塊”課程體系是對(duì)群內(nèi)專業(yè)面向的崗位進(jìn)行工作任務(wù)分析,形成崗位群,結(jié)合各崗位群核心工作任務(wù)要求,分析工作過程;結(jié)合典型工作任務(wù),分析行動(dòng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)化為學(xué)習(xí)領(lǐng)域,對(duì)專業(yè)知識(shí)能力進(jìn)行歸納后將課程分為平臺(tái)課和若干個(gè)模塊課程。在具體實(shí)施操作過程中,各個(gè)院校根據(jù)實(shí)際情況,“平臺(tái)+模塊”課程體系有著一定的差別。

(一)“平臺(tái)”課程結(jié)構(gòu)

“平臺(tái)”課程結(jié)構(gòu)分為三種不同情況。一是并列式的“通識(shí)平臺(tái)課+專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課”課程結(jié)構(gòu)。這一課程結(jié)構(gòu)是按照“寬口徑、厚基礎(chǔ)”思路進(jìn)行構(gòu)建,分為通識(shí)平臺(tái)課和專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課,兩者并列共同構(gòu)成底層共享課程。通識(shí)平臺(tái)課是根據(jù)國家要求由學(xué)校統(tǒng)一開設(shè)的培養(yǎng)學(xué)生基礎(chǔ)能力素質(zhì)的通識(shí)課程。專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課是根據(jù)專業(yè)群學(xué)習(xí)必須掌握的共同專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能而設(shè)置的專業(yè)基礎(chǔ)課。二是縱橫式的“通識(shí)平臺(tái)課+專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課”課程結(jié)構(gòu)。這一課程結(jié)構(gòu)在橫向上將專業(yè)基礎(chǔ)課作為底層共享平臺(tái)課,在縱向上素質(zhì)能力通識(shí)課作為全校性平臺(tái)課,除了國家要求的課程之外,將學(xué)校開設(shè)的選修課作為公共平臺(tái)課。這一“平臺(tái)”課程結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是能有效利用學(xué)校資源,為學(xué)生提供更多的課程選擇。三是遞進(jìn)式“通識(shí)平臺(tái)課+專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課”課程結(jié)構(gòu)。這一課程結(jié)構(gòu)將國家要求統(tǒng)一開設(shè)的通識(shí)課作為最底層共享課,將專業(yè)基礎(chǔ)課作為第二層平臺(tái)課,群內(nèi)各專業(yè)共享,呈線性遞升課程結(jié)構(gòu)。

(二)“模塊”課程結(jié)構(gòu)

職業(yè)教育模塊化課程有國際勞工組織開發(fā)的MES(Modules of Employable Skill)使用的技能組合模塊課程模式,有北美的CBE(Competency-based Education,能力本位教育)矩陣能力模塊課程模式,有我國研發(fā)的“寬基礎(chǔ)、活模塊”課程模式。職業(yè)教育模塊化課程打破了以學(xué)科為知識(shí)體系的“三段式”課程結(jié)構(gòu),根據(jù)職業(yè)和崗位知識(shí)能力結(jié)構(gòu)關(guān)系及工作過程各任務(wù)之間的邏輯關(guān)系形成模塊化課程內(nèi)容,構(gòu)建以工作領(lǐng)域能力為核心的課程體系。每一個(gè)小模塊課程對(duì)應(yīng)崗位及工作過程必備的某一核心能力,每一個(gè)模塊課程獨(dú)立且承擔(dān)特定的知識(shí)和能力目標(biāo),同時(shí)也可以根據(jù)實(shí)際需要靈活組合,重構(gòu)課程體系,學(xué)習(xí)者也可以根據(jù)自身的學(xué)習(xí)需要靈活選擇需要的課程模塊。因此,以能力為本位的模塊化課程成為職業(yè)教育課程改革的應(yīng)然要求和必然趨勢。

目前,在專業(yè)群“平臺(tái)+模塊”的課程體系中,大部分院校是按照分層遞進(jìn)的方式構(gòu)建模塊化課程。在平臺(tái)課的上層即是專業(yè)模塊課程,還有中層和高層模塊課程。中層模塊課程是群內(nèi)各個(gè)專業(yè)為培養(yǎng)學(xué)生專項(xiàng)技能和綜合技能而設(shè)置的獨(dú)立模塊課程,著重培養(yǎng)區(qū)別于其他專業(yè)的特色和核心崗位能力。

在中層模塊課程中,根據(jù)學(xué)校的實(shí)際情況分為中層分立課程和中層融通課程。中層分立課程是群內(nèi)單一專業(yè)圍繞某一工作過程、工作領(lǐng)域而開發(fā)的專業(yè)理論與專業(yè)技能,一個(gè)專業(yè)對(duì)應(yīng)若干個(gè)模塊課程;中層融通課程是根據(jù)組群邏輯,對(duì)群內(nèi)專業(yè)的職業(yè)崗位、工作過程、工作領(lǐng)域進(jìn)行技能分析之后,將工作領(lǐng)域技能轉(zhuǎn)換為學(xué)習(xí)領(lǐng)域技能,組成若干個(gè)模塊課程,各模塊之間相互鏈接、技能相互交叉融合,從而形成了不同的能力組合,適應(yīng)群內(nèi)各專業(yè)不同崗位需求。隨著專業(yè)群課程體系實(shí)踐探索的逐步深入,中層融通模式逐步成為一種主流模式[4]。

高層模塊課程是在掌握專業(yè)知識(shí)和核心技能之后,根據(jù)專業(yè)群的拓展通用能力培養(yǎng)要求,進(jìn)一步拓展、深化、提升學(xué)生的職業(yè)能力,為學(xué)生的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。高層互選(拓寬)課程包括專業(yè)領(lǐng)域拓寬的橫向發(fā)展課程、能力遞增的縱向深化課程以及個(gè)性化發(fā)展的特色課程[5]。高層互選(拓展)模塊課程旨在奠定學(xué)生可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

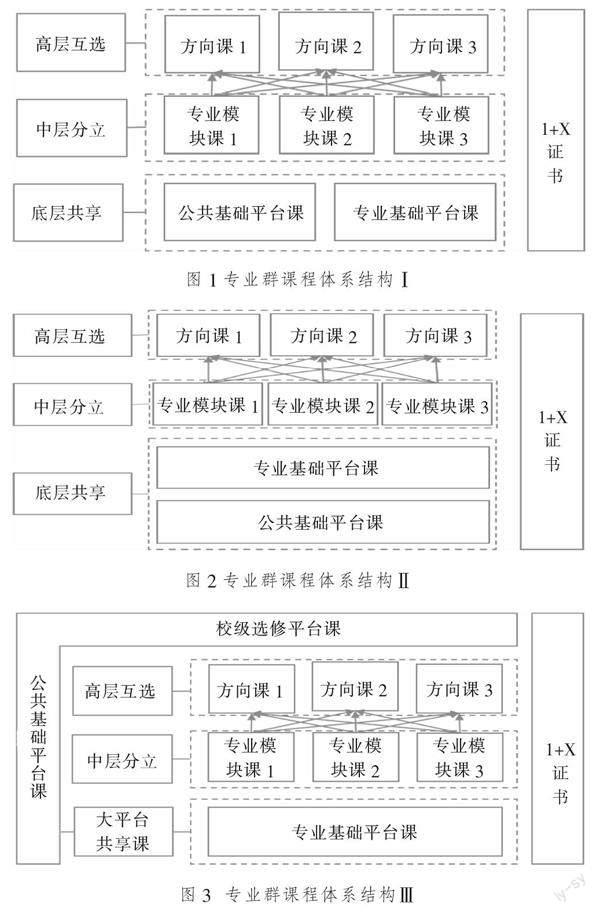

大部分高職院校專業(yè)群構(gòu)建了“平臺(tái)+模塊”的課程體系,而在構(gòu)建平臺(tái)課與模塊課上具有不同程度的區(qū)別。通過對(duì)高職院校專業(yè)群課程體系構(gòu)建的梳理,可將專業(yè)群“平臺(tái)+模塊”課程體系概括為以下三種情況,如圖1至圖3所示。

第一種情況為“寬平臺(tái)”課,公共基礎(chǔ)平臺(tái)課與專業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)課并列為群內(nèi)平臺(tái)課,旨在培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)通用素質(zhì)與群內(nèi)崗位通用基礎(chǔ)知識(shí)。(見圖1)

第二種情況為“厚平臺(tái)”課,這種課程體系是按照“公共基礎(chǔ)課—專業(yè)基礎(chǔ)課—專業(yè)核心課—專業(yè)拓展課”的邏輯思維構(gòu)建起來的,具有明顯的段式特征,平臺(tái)課與模塊課呈垂直縱向分布,容易導(dǎo)致職業(yè)通用素質(zhì)與群內(nèi)崗位通用基礎(chǔ)知識(shí)的脫節(jié)與割裂。(見圖2)

第三種情況為“大平臺(tái)”課,將校級(jí)公共基礎(chǔ)課(含校級(jí)選修課)作為專業(yè)群大平臺(tái)課,平臺(tái)課與模塊課之間相互融合。這種“大平臺(tái)”課程模式為了做大平臺(tái)課,容易導(dǎo)致課程的簡單疊加,而缺乏對(duì)群內(nèi)課程的有效整合與優(yōu)化。(見圖3)

二、 專業(yè)群課程體系構(gòu)建與實(shí)踐問題分析

(一)對(duì)學(xué)科知識(shí)的解構(gòu)使課程知識(shí)零散、無序

產(chǎn)業(yè)邏輯、崗位邏輯和知識(shí)邏輯是專業(yè)群組建的三種主要邏輯,專業(yè)組群邏輯決定了群內(nèi)專業(yè)之間的關(guān)系。然而,不管是那一種組群邏輯,其課程體系的構(gòu)建都呈現(xiàn)出相同的邏輯起點(diǎn),即以崗位任務(wù)和工作過程的各種知識(shí)確定課程內(nèi)容,編排課程方案,形成模塊化的課程體系。模塊化的課程體系將傳統(tǒng)的學(xué)科知識(shí)體系打破,以崗位任務(wù)和工作過程為邏輯對(duì)碎片化知識(shí)進(jìn)行重組。姜大源認(rèn)為,工作過程是高等職業(yè)教育課程體系構(gòu)建的重要參照系,需要通過分析陳述性知識(shí)和過程性知識(shí),針對(duì)行動(dòng)順序的每一個(gè)過程環(huán)節(jié)安排課程,以完整行動(dòng)的“過程邏輯”實(shí)現(xiàn)課程知識(shí)教學(xué)的集成化[6]。專業(yè)群課程內(nèi)容的選擇和課程體系的構(gòu)建,正是基于對(duì)工作過程知識(shí)的分析,將每一個(gè)任務(wù)的過程性知識(shí)進(jìn)行重新組裝形成課程內(nèi)容。工作過程知識(shí)是一種應(yīng)用性知識(shí),應(yīng)用性知識(shí)不同于學(xué)科知識(shí)結(jié)構(gòu)、內(nèi)容、方法排列的有序性,“而更多地著眼于蘊(yùn)含在動(dòng)態(tài)行動(dòng)體系之中的隱性實(shí)踐知識(shí)——直接經(jīng)驗(yàn)的生成與創(chuàng)建”[7]。因行動(dòng)知識(shí)的復(fù)雜性和隱匿性,它的獲得與學(xué)習(xí)者知識(shí)結(jié)構(gòu)、學(xué)習(xí)情境、課程內(nèi)容的呈現(xiàn)方式等因素緊密相關(guān),在行動(dòng)過程中無法建構(gòu)完整的知識(shí)體系。高職院校雖然根據(jù)職業(yè)崗位和工作過程知識(shí)構(gòu)建了完備的專業(yè)群課程模塊,然而構(gòu)建課程模塊邏輯起點(diǎn)容易導(dǎo)致專業(yè)知識(shí)的零散、無序。

(二)模塊化課程的構(gòu)建導(dǎo)致課程結(jié)構(gòu)的直線性與單向性

專業(yè)群課程體系最大的特點(diǎn)是模塊化。“模塊”最初應(yīng)用于計(jì)算機(jī)開發(fā),通過模塊化的設(shè)計(jì)與開發(fā)實(shí)現(xiàn)某一個(gè)功能,從而使計(jì)算機(jī)的功能更全面、靈活。職業(yè)教育模塊課程是基于模塊原理構(gòu)建的一種課程結(jié)構(gòu)和組織形式,一個(gè)模塊即是一個(gè)功能獨(dú)立、結(jié)構(gòu)完整的教學(xué)單元。模塊課程既可以是由若干個(gè)教學(xué)模塊組成的一門課程,也可以是一個(gè)最小的教學(xué)單元模塊。每一個(gè)模塊具有獨(dú)立的功能,可以按照需求與其他模塊自由靈活的組合或替換。模塊課程的最小單元、靈活可自由組合和切換、周期短容易更新等特點(diǎn),非常適合職業(yè)教育基于工作過程、職業(yè)崗位能力構(gòu)建課程內(nèi)容,因此模塊化課程結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于職業(yè)教育課程改革實(shí)踐。為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)的集群化發(fā)展、崗位更迭,專業(yè)群建設(shè)更注重于人才的可持續(xù)發(fā)展,基于工作過程的專業(yè)群模塊化課程更多的是關(guān)注學(xué)生當(dāng)前的、首崗關(guān)鍵能力的培養(yǎng),忽略了職業(yè)核心能力的培養(yǎng)。這樣的課程模式很難滿足產(chǎn)業(yè)、企業(yè)長期發(fā)展的需要,也難以滿足學(xué)生可持續(xù)發(fā)展和可遷移能力的培養(yǎng)。

(三)專業(yè)群課程結(jié)構(gòu)化使課程內(nèi)容存在斷裂與鴻溝

“結(jié)構(gòu)”一詞,現(xiàn)代漢語詞典解釋是由組成整體的各部分的搭配和安排。結(jié)構(gòu)化是一種持續(xù)動(dòng)態(tài)過程,是一種事物從一種性質(zhì)或狀態(tài)轉(zhuǎn)變成另一種性質(zhì)或狀態(tài)。課程結(jié)構(gòu)化是為達(dá)到人才培養(yǎng)目標(biāo),教育組織者將課程按照一定的規(guī)則重新整合、設(shè)計(jì)成預(yù)期的某種狀態(tài)。職業(yè)教育課程結(jié)構(gòu)化有廣義和狹義之分。廣義的課程結(jié)構(gòu)化是指一個(gè)專業(yè)課程門類之間的組合結(jié)構(gòu),通常是指基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)核心課、專業(yè)拓展課等之間的組合比例關(guān)系。狹義的課程結(jié)構(gòu)化是在一門課程中知識(shí)、能力、技能等內(nèi)容的序化結(jié)果。課程結(jié)構(gòu)化既體現(xiàn)在專業(yè)課程上的結(jié)構(gòu)化,也體現(xiàn)在單一課程知識(shí)內(nèi)容的結(jié)構(gòu)化。專業(yè)群建設(shè)是由幾個(gè)專業(yè)按照一定的邏輯組合而建的,專業(yè)與專業(yè)之間具有一定產(chǎn)業(yè)、崗位或知識(shí)邏輯,不同的組群邏輯,其課程構(gòu)架也是不一樣的。專業(yè)群課程結(jié)構(gòu)化不僅指大范圍的課程門類的組合結(jié)構(gòu)和一門課程內(nèi)知識(shí)、能力處理安排的序化,同時(shí)也指在專業(yè)群建設(shè)下,對(duì)專業(yè)群內(nèi)課程門類進(jìn)行動(dòng)態(tài)的編碼與組合,也包括根據(jù)專業(yè)群知識(shí)技能的邏輯對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行重組與編排。專業(yè)群課程門類上大致包括通識(shí)平臺(tái)課、專業(yè)平臺(tái)課、專業(yè)核心課、專業(yè)拓展課,課程性質(zhì)上分為理論課與實(shí)踐課,從課程結(jié)構(gòu)上可以看出是一種線性累加的課程結(jié)構(gòu),將原來的公共通識(shí)課、各個(gè)專業(yè)共同的專業(yè)基礎(chǔ)課作為共享平臺(tái)課,有些學(xué)校甚至把全校性的選修課作為平臺(tái)課。把原來各個(gè)專業(yè)的核心課作為中層分立課程,縱向上缺乏與平臺(tái)的銜接與溝通,橫向上與其他專業(yè)缺乏有效的融合和貫通。相對(duì)獨(dú)立但又缺乏有效銜接的課程結(jié)構(gòu),使得課程體系出現(xiàn)了斷裂與鴻溝,課程體系未能形成一個(gè)有機(jī)整體。

三、以群理念推進(jìn)專業(yè)群課程體系的構(gòu)建與實(shí)施策略

如前文所述,大部分高職院校按照“底層共享、中層分立、高層互選”的思路構(gòu)建專業(yè)群課程體系,專業(yè)群構(gòu)建倡導(dǎo)突出“集群”,而在課程體系構(gòu)建上卻出現(xiàn)了斷裂與鴻溝,合而不融,集而不群,“集群”特征未能與專業(yè)群相匹配。有學(xué)者指出,專業(yè)群建設(shè)應(yīng)緊緊抓住“群”字,從“群”出發(fā),構(gòu)建群課程[8]。在專業(yè)群課程體系構(gòu)建上,應(yīng)著重突出“群”特征,抓住“群”本質(zhì),從整體上構(gòu)建與專業(yè)群相適應(yīng)的課程群,是高職院校必將面對(duì)和探索的問題。

(一)突出群發(fā)展本質(zhì),樹立以培養(yǎng)人的可持續(xù)發(fā)展能力為專業(yè)群課程觀

課程觀是對(duì)課程的概念、編制、實(shí)施、評(píng)價(jià)等各方面的看法與價(jià)值取向的總稱。職業(yè)教育課程價(jià)值取向是指在制定和實(shí)施課程設(shè)置時(shí)表現(xiàn)出的一種價(jià)值傾向性[9]。職業(yè)教育課程價(jià)值包括以知識(shí)為中心、以學(xué)生主體為中心及以社會(huì)需求為中心三種。在職業(yè)教育課程目標(biāo)價(jià)值上,隨著職業(yè)教育實(shí)踐的深入及學(xué)術(shù)界對(duì)職業(yè)教育課程研究的深化,對(duì)職業(yè)教育課程價(jià)值取向普遍認(rèn)為是學(xué)生個(gè)體發(fā)展與社會(huì)需求相結(jié)合。職業(yè)教育課程不僅要滿足社會(huì)發(fā)展的需求,同時(shí)也要促進(jìn)學(xué)生個(gè)體個(gè)性化、多元化發(fā)展。滿足社會(huì)發(fā)展和促進(jìn)個(gè)體全面發(fā)展相統(tǒng)一,這是職業(yè)教育課程目標(biāo)價(jià)值的根本。

目前,不管是以哪一種組群邏輯組成的專業(yè)群,其目標(biāo)都是為滿足現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈上的某一端對(duì)高端、復(fù)合型技術(shù)技能人才的需求。隨著現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵和外延的迅速變化,學(xué)校培養(yǎng)的人才目標(biāo)不再是對(duì)應(yīng)某一個(gè)具體的崗位,而是由“單人單崗”的單一渠道輸出向“多人多崗”的打包供給轉(zhuǎn)變。因此,課程構(gòu)建不僅需要關(guān)注職業(yè)崗位群所具備的知識(shí)、技術(shù)技能,更應(yīng)該關(guān)注學(xué)生可持續(xù)發(fā)展能力的培養(yǎng)。以學(xué)生的全面發(fā)展作為課程構(gòu)建的邏輯起點(diǎn),要在專業(yè)課程內(nèi)容上全方位融入課程思政。課程設(shè)計(jì)應(yīng)秉持工作、生活即學(xué)習(xí)的理念,將工作、學(xué)習(xí)、崗位有機(jī)地統(tǒng)一起來。專業(yè)技能只是學(xué)習(xí)的結(jié)果,但絕不是最終目標(biāo),而是需要將技能所蘊(yùn)含的學(xué)習(xí)能力、態(tài)度、素質(zhì)融入教學(xué)之中,將五育并舉、德技雙修、三全育人落實(shí)好,貫徹好。因此,不僅要以職業(yè)崗位和工作過程構(gòu)建專業(yè)群課程模塊,更要將德育、美育、價(jià)值觀、學(xué)習(xí)態(tài)度和學(xué)習(xí)方法等綜合素養(yǎng)貫穿其中,讓學(xué)生得到全面的發(fā)展。

(二)突出群協(xié)同發(fā)展的特征,構(gòu)建縱橫鏈接、融合一體的課程群結(jié)構(gòu)

課程群是為完善同一施教對(duì)象的認(rèn)知結(jié)構(gòu),而將本專業(yè)或跨專業(yè)培養(yǎng)方案中若干門在知識(shí)、方法、問題等方面有邏輯聯(lián)系的課程加以整合而成的系列課程[10]。可見課程群是根據(jù)一定的課程目標(biāo),將若干個(gè)單一的課程按照知識(shí)、技能的內(nèi)在聯(lián)系整合優(yōu)化成一個(gè)有機(jī)整體,而課程與課程之間具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性和整合性。把相關(guān)的幾門課程組合在一起并不構(gòu)成課程群,而僅僅是形成了一個(gè)課程建設(shè)項(xiàng)目。課程群是根據(jù)知識(shí)、技能的內(nèi)在邏輯,將幾個(gè)課程有機(jī)的整合成一個(gè)整體,課程與課程之間既有獨(dú)立的目標(biāo)和內(nèi)容,又相互聯(lián)結(jié)與銜接。

課程群模塊不是將課程簡單相加,而是將課程內(nèi)容進(jìn)行整合優(yōu)化,將底層共享通識(shí)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)核心課和拓展課有機(jī)地融合,形成課程群。專業(yè)群的課程體系是將課程的各個(gè)部分進(jìn)行搭配和安排,根據(jù)人才培養(yǎng)目標(biāo)整合成預(yù)期的、設(shè)計(jì)的一種結(jié)構(gòu)化狀態(tài)。專業(yè)群課程結(jié)構(gòu)化不僅指大范圍的課程門類的組合結(jié)構(gòu)和一門課程內(nèi)知識(shí)、能力處理安排的序化,同時(shí)也指在專業(yè)群建設(shè)下,對(duì)專業(yè)群內(nèi)課程門類進(jìn)行動(dòng)態(tài)的編碼與組合,根據(jù)專業(yè)群知識(shí)技能的邏輯對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行重組與編排。

首先,構(gòu)建基于職業(yè)核心能力的橫向融合一體的課程群。目前,專業(yè)群課程體系的構(gòu)建,在課程類別上按照公共基礎(chǔ)課、專業(yè)基礎(chǔ)課、專業(yè)核心課、專業(yè)拓展課由下往上的層次進(jìn)行重組,在課程性質(zhì)上則是按理論課、實(shí)踐課、綜合實(shí)踐課程的順序依次編排,課與課之間有明顯的段式銜接,存在結(jié)構(gòu)的斷裂和鴻溝,帶有明顯的分段式結(jié)構(gòu)特征。為了消融課程體系的段式結(jié)構(gòu),需要建立融合一體的群課程結(jié)構(gòu)。課程群分布要突破線性遞升式的分布狀態(tài),橫向上以不同的職業(yè)崗位群為依據(jù),分析職業(yè)崗位群的核心能力,設(shè)計(jì)專業(yè)核心課,以若干個(gè)專業(yè)核心課為核心,延伸出專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)拓展課,形成相互銜接、融合的課程群。需要打破底層共享、中層分立、高層互選線性的、分段式的結(jié)構(gòu)組合,根據(jù)工作過程的核心職業(yè)能力,將課程分為橫向融合一體的課程群,突破先理論后實(shí)踐的段式結(jié)構(gòu),建立理論與實(shí)踐相結(jié)合,邊理論邊實(shí)踐的有機(jī)融合的教學(xué)模式。其次,從縱向上,將“三全”育人、思政元素、德育、美育、勞動(dòng)教育、工匠精神等全程融入專業(yè)課程群,將1+X職業(yè)技能等級(jí)證書相關(guān)內(nèi)容有機(jī)地融入全專業(yè)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)思想政治教育與技術(shù)技能培養(yǎng)相互融合,達(dá)到立德樹人、德技并修、成長成才的人才培養(yǎng)目標(biāo)。同時(shí)要更加強(qiáng)調(diào)課程群的立體化,不斷強(qiáng)化與中職學(xué)校的貫通,還要與本科院校的專業(yè)課程銜接,讓高職教育成為職業(yè)教育人才培養(yǎng)貫通的橋梁。

(三)突出群共生發(fā)展的特征,優(yōu)化專業(yè)群課程體系實(shí)施的內(nèi)外部生態(tài)環(huán)境

專業(yè)群是高職院校改革的一個(gè)突破口,是高職院校進(jìn)行資源整合、推進(jìn)產(chǎn)教融合、優(yōu)化內(nèi)部治理的重要抓手。專業(yè)群課程體系構(gòu)建是專業(yè)群建設(shè)的重要組成部分,離不開學(xué)校內(nèi)外環(huán)境的支持。以課程群理念建立的專業(yè)群課程體系,更應(yīng)該看成是一個(gè)與高職院校內(nèi)外部環(huán)境相互鏈接、相互作用的一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。因此,專業(yè)群課程體系要優(yōu)化內(nèi)外部資源,以協(xié)調(diào)與平衡課程體系課程群的良性發(fā)展。

首先,通過建立共享共用、優(yōu)勝劣汰的機(jī)制,整合優(yōu)化課程群生態(tài)資源。一方面,從教材和教學(xué)改革、師資流動(dòng)與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)與使用等方面加強(qiáng)合作與共享,建立以課程群為特征的資源共享平臺(tái),促進(jìn)互惠交流、資源優(yōu)勢互補(bǔ),形成課程群彼此關(guān)聯(lián)、多維互動(dòng)、開放共享的有機(jī)生態(tài)圈。另一方面,要打破傳統(tǒng)的合作組織形態(tài),引入競爭機(jī)制,從學(xué)生的課程評(píng)價(jià)、課程建設(shè)成果、課程對(duì)專業(yè)群的貢獻(xiàn)等方面對(duì)課程進(jìn)行考核。群課程或課程群應(yīng)建立定期更新、調(diào)整、優(yōu)化的制度和機(jī)制,及時(shí)體現(xiàn)專業(yè)群在對(duì)接產(chǎn)業(yè)鏈、崗位群后所推出的新知識(shí)與新技能[11]。對(duì)課程群教學(xué)內(nèi)容、結(jié)構(gòu)、模塊組合等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,形成課程群的集約化資源優(yōu)勢,優(yōu)化專業(yè)群課程體系。

其次,深化產(chǎn)教融合,以獲得行業(yè)、企業(yè)資源對(duì)課程群的支持。只有構(gòu)建與行業(yè)、企業(yè)相適應(yīng)的課程體系,才能滿足市場對(duì)人才的需求。因此,在以課程群為特征的專業(yè)群課程體系建設(shè)中,應(yīng)獲得行業(yè)、企業(yè)外部資源的支持,以提高課程群建設(shè)的適切性。在課程設(shè)置、課程內(nèi)容選取、課程標(biāo)準(zhǔn)制定、教材編寫等各個(gè)方面應(yīng)邀請(qǐng)企業(yè)專家全程參與;要充分利用行業(yè)、企業(yè)的設(shè)備、人力、技術(shù)等資源,建立校企科技創(chuàng)新平臺(tái),使之成為專業(yè)群課程實(shí)施的重要載體,在課程上及時(shí)地融入產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)、工藝、管理等最新要求。

(四)突出群多元發(fā)展的特征,建立專業(yè)群課程體系扁平化治理結(jié)構(gòu)

以課程群為理念構(gòu)建的專業(yè)群課程體系,需要基于群治理理念建立的制度為保障。群治理的最大特色在于治理的多元化和扁平化。首先,要建立校企合作多邊參與的全過程合作機(jī)制和制度,形成從人才培養(yǎng)方案制定、課程設(shè)置、課程標(biāo)準(zhǔn)、課程實(shí)施、課程評(píng)價(jià)等全過程的多元治理制度和結(jié)構(gòu)。建立專業(yè)群現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院,將行業(yè)、企業(yè)的先進(jìn)工藝、前沿技術(shù)與課程標(biāo)準(zhǔn)、課程內(nèi)容融合銜接,在產(chǎn)業(yè)鏈條中學(xué)生可獲得多職業(yè)崗位、多工作任務(wù)的歷練,從而培養(yǎng)學(xué)生多崗位能力的遷移能力。其次,建立專業(yè)群扁平化的管理體制。打破傳統(tǒng)學(xué)校、學(xué)院、系、教研室四級(jí)管理架構(gòu),建立學(xué)校、學(xué)院、專業(yè)群扁平化的管理模式,減少層級(jí)管理,將管理的權(quán)責(zé)下移至專業(yè)群負(fù)責(zé)人,賦予專業(yè)群負(fù)責(zé)人教學(xué)管理、技術(shù)研發(fā)、社會(huì)培訓(xùn)、資源調(diào)配等方面的自主權(quán),充分激發(fā)基層教學(xué)組織的積極性。

參考文獻(xiàn):

[1]楊金土.課程類型是教育類型的本質(zhì)內(nèi)涵[M]//溪流聲聲—楊金土職業(yè)技術(shù)教育短文選.南昌:江西教育出版社,2005:183.

[2]任占營.高職院校專業(yè)群建設(shè)的變革意蘊(yùn)探析[J].高等工程教育研究,2019(6):4-8.

[3]李必新,李仲陽,唐林偉.職業(yè)性、開放性與實(shí)踐性:職業(yè)教育課程體系的構(gòu)建依據(jù)[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2021(20):27-32.

[4]王亞南,成軍.我國職業(yè)教育專業(yè)群研究的軌跡、熱點(diǎn)及未來趨勢[J].教育與職業(yè),2021(2):5-12.

[5]李國兵.高職院校專業(yè)群課程體系重構(gòu)的理路解析[J].江蘇教育,2020(76):14-19.

[6]姜大源.論行動(dòng)體系及其特征——關(guān)于職業(yè)教育課程體系的思考[J].教育發(fā)展研究,2002(12):70-75.

[7]姜大源.工作過程系統(tǒng)化課程的結(jié)構(gòu)邏輯[J].教育與職業(yè),2017(7):5-12.

[8]歐陽河.以范式改革推進(jìn)高水平專業(yè)群建設(shè)[N].中國教育報(bào),2020-03-03(09).

[9]吳言.多元整合的當(dāng)代課程價(jià)值取向[J].職業(yè)技術(shù)教育,2004(34):1-4.

[10]李慧仙.高校課程群三論[J].煤炭高等教育,2006(7):113-115.

[11]覃川.高職院校專業(yè)群建設(shè)定位與內(nèi)涵發(fā)展研究[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2020(23):57-63.

(責(zé)任編輯:張維佳)

Research on the Construction and Practice of Professional Group Curriculum System in Higher Vocational Colleges

ZHENG Yu-qing

(Guangzhou City Polytechnic, Guangzhou Guangdong 510405, China)

Abstract: From single specialty to specialty groups, higher vocational colleges need to restructure the curriculum system to adapt to the development of specialty groups. Building the "platform+module" curriculum system of specialty group is a common practice in higher vocational colleges. But this curriculum system can easily lead to the fragmentation of curriculum knowledge, the unidirectional? curriculum structure and the mutual fracture of the curriculum content. The specialty group curriculum? system constructed with the concept of group needs to reshape the concept of specialty group curriculum, build a vertically and horizontally linked and integrated curriculum structure, optimize the internal and external ecological environment for the implementation of the specialty group curriculum system, and establish a flat governance structure for specialty group curriculum system.

Key words: higher vocational college; specialty group; curriculum system; build

作者簡介:鄭玉清(1982—),女,碩士,廣州城市職業(yè)學(xué)院高等職業(yè)教育研究所副研究員,研究方向?yàn)槁殬I(yè)教育、終身教育。

基金項(xiàng)目:教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目“新時(shí)代高職教師創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力結(jié)構(gòu)模型構(gòu)建研究”(項(xiàng)目編號(hào):20YJA880059);廣州市教育研究院粵港澳大灣區(qū)教育發(fā)展專項(xiàng)研究課題“粵港澳大灣區(qū)高職院校專業(yè)群課程體系構(gòu)建研究”(項(xiàng)目編號(hào):GBAZYJYZD202003)