第三學段思辨類口語交際教學策略

金靈敏

[摘 要]第三學段的思辨性表達強調引導學生在語文實踐活動中負責任、有中心、有條理、重證據的表達,培養學生的理性思維和理性精神。教學統編語文教材六年級下冊第五單元的口語交際“辯論”時,為提高學生的思辨性表達能力,教師要根據語文新課程標準的要求、第三學段學生的心理特點和教材內容的具體要求等,通過課前預學、創設情境、巧搭支架、有效評價等策略,引導學生掌握辯論的基本策略、方法,促進學生形成口語交際能力,發展學生的思維能力。

[關鍵詞]第三學段;思辨性表達;口語交際;教學策略

[中圖分類號] G623.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2023)19-0005-04

“思維能力”是語文核心素養的內涵之一。法國哲學家柏格森說:“行動是必需品,思辨是奢侈品。”這句話告訴我們:思辨是一種高層次的思維能力。學會思辨,就會對文本、對生活進行思考、分析,能更好地理解文本的內涵、生活的本質,形成獨立發現問題、分析問題、解決問題的能力。這是一種素養,也是一種良好的習慣。

統編小學語文教材非常重視口語交際教學,將它設置為一個獨立的板塊。隨著年級的升高,口語交際對學生的要求也不斷提高。到了第三學段,思辨類口語交際在教材中占據的比重明顯增大。在15次口語交際活動中,思辨類就有12次。與其他的口語交際類別相比較,思辨類口語交際的內容更廣泛,更有助于學生思維能力的發展。下面,筆者以統編語文教材六年級下冊第五單元的口語交際“辯論”一課的教學設計為例,闡述第三學段思辨類口語交際教學的策略。

一、課前預學,為思辨鋪墊

統編語文教材中思辨類的口語交際,大多有較為明確的話題。六年級下冊第五單元的口語交際“辯論”一課,就為學生提供了四組話題,讓學生就生活中容易產生分歧的問題進行辯論。教材提供的話題只是個引子,需要教師在課前引導學生關注日常生活,讓學生尋找、確定感興趣又具有思維含量和討論價值的辯題,并通過收集資料,做好充分的辯論準備,這樣課堂上才有“話”可辯。

(一)確定辯題

1.要開展辯論,就要先選好辯題。可供辯論的話題很多,教材就推薦了幾個與日常生活緊密相關的辯題。教師要引導學生思考:辯題的表述有什么特點?

2.多媒體出示教材列舉的辯題。要求學生辨析:“你能分清楚正方觀點與反方觀點嗎?”

引導學生發現:辯論分正方和反方,兩方的觀點是對立的,或是或非,各持觀點,各有立場。

(二)確定立場

1.選好了辯題,接著就要確定立場。辯論的立場沒有好壞之分,重要的是有自己的觀點。思考:我的觀點是什么?

2.交流:如何證明自己的觀點呢?

3.搜集資料,提取信息,抓住要點,填寫預習單上的“辯論材料清單”。

課前讓學生確定辯題、收集材料、提取信息,不僅為課堂上展開辯論做好充分的準備,而且是一個思辨的過程。學生走出教室、走向社會,從多角度、多方面去分析、判斷,從而形成自己獨特的看法和一定的思辨能力。

二、創設情境,為思辨預熱

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱“語文新課標”)強調創設的真實情境,讓學生進行語言實踐活動,發展學生的思維能力,提升學生的思維品質。思辨類的口語交際教學,應先讓學生想說,有表達的欲望,才能辯論起來。創設真實的情境,能充分激發學生表達的興趣,讓更多的學生參與到口語交際中來。

(一)借文本創設情境,初感辯論

課堂上,筆者以本單元學過的《兩小兒辯日》為話題,設計成辯論的范式,讓學生嘗試辯論,從而對辯論有了初步的感受。

師:還記得本單元學的課文《兩小兒辯日》嗎?兩個小孩,因為太陽的遠近問題有了不同的意見,產生了分歧。聽,他倆正在爭辯呢。(兩個學生上臺表演)

生1:“我以日始時去人近,而日中時遠也。”

生2:“我以日初出遠,而日中時近也。”

生1:“日初出大如車蓋,及日中則如盤盂,此不為遠者小而近者大乎?”

生2:“日初出滄滄涼涼,及其日中如探湯,此不為近者熱而遠者涼乎?”

師:兩個小兒的觀點分別是什么?

生3:一個認為太陽剛出來的時候離人近,中午的時候離人遠,另一個觀點剛好相反。

師:是呀,兩個小孩的觀點完全不一樣。他倆說了各自的觀點后,還說了什么?

生4:都說了能證明自己觀點的理由。

師:這兩個小兒表達的觀點明確,說話有理有據,讓學識淵博的孔子也不能判斷。這個小故事為我們展示了一場小小的辯論。

此次口語交際,跟本單元語文要素中的閱讀要求“用具體事例說明觀點”緊密結合。特別是在學了課文《兩小兒辯日》,明晰了這一單元語文要素的基礎上,學生明白了辯論的策略——陳述觀點,提供論據。正好借此次的口語交際,加以實踐運用。

(二)用活動創設情境,引發興趣

語文新課標指出:“創設學習情境,教師應利用無時不有、無處不在的語文學習資源與實踐機會,引導學生關注家庭生活、校園生活、社會生活等相關經驗。”教師可以借助實踐活動,創設真實、可感的情境,引導學生自覺地進行思辨性表達。

筆者所在的學校為了豐富學生的課余生活、開拓學生思路、促進各班之間的溝通,每年都舉行“文化藝術節”,其中的“六年級辯論大賽活動”是重要的內容。在比賽之前,各班先進行選拔賽,評選出四位最佳辯手,代表班級出戰校級辯論賽。這一真實的情境,能激活學生已有的認知經驗和生活經驗,將學生帶入似曾相識的思辨現場,使學生的思辨性表達水到渠成。

三、巧搭支架,為思辨護航

思辨性表達旨在錘煉學生的理性表達能力,發展批判性思維。批判性思維是一種深入的、負責任的思考,要用相關證據、準則和標準等來論證自己的觀點。這需要教師搭建支架,讓學生看到自己思維的路徑和過程,促進學生展開更深層次的思考和辨析。在教學“現場辯論”環節時,筆者通過預習單、視頻、現場辯論賽等,讓學生的思維可視化、全程化。

(一)結合預習單,明晰準備策略

“不打無準備的仗”。辯論的成功與否,很大程度取決于前期的準備充分與否。準備是有策略的。采用什么策略需要學生思考、分析,這樣能促進學生理性思維能力的發展。

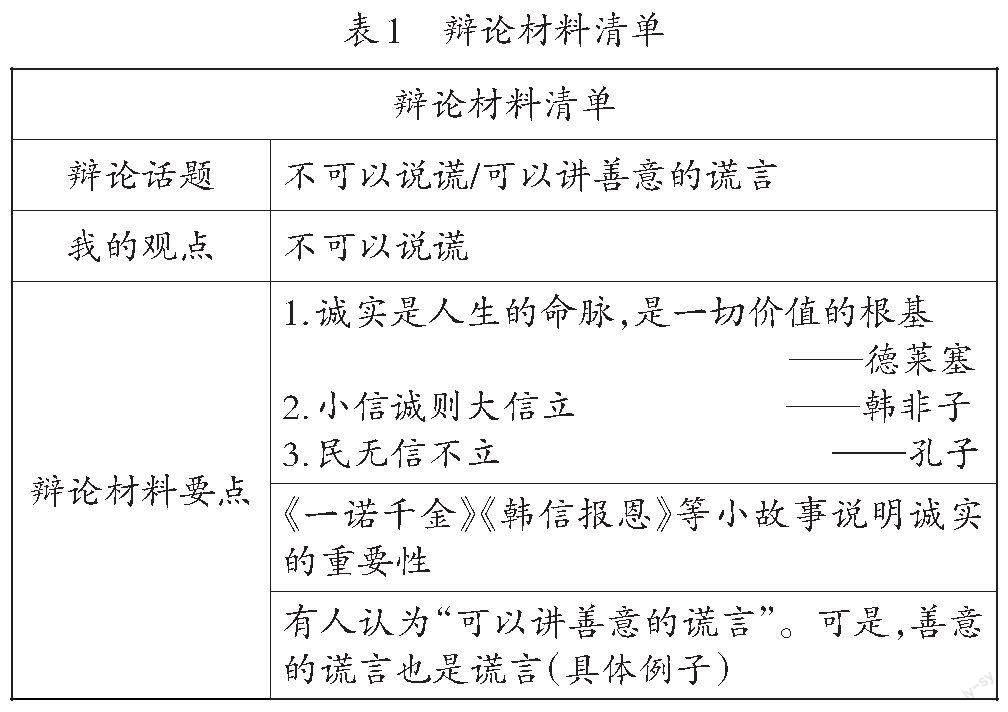

師:要想完成好一場辯論賽,賽前的準備很重要。課前,同學們通過填寫預習單,寫了相應的辯題,選了自己的觀點,還收集了證明自己觀點的資料,我們一起來看一看。來看第一個同學的預習單,并請這位同學介紹自己的辯題、觀點和材料。(多媒體出示表1)

生1:我的辯題來自教材的第二個話題,我是正方,觀點是“不可以說謊”。我找了三個材料:第一個是三句名言,第二個是說明誠實重要性的兩則故事,第三個是說謊的危害。

師:這位同學課前預習很認真,講得也很清楚,非常好!那他是從哪些角度收集資料的?

生2:這位同學既收集了能夠證明自己觀點的名人名言,還舉了事例和反駁反方觀點的材料,這些材料很有說服力。

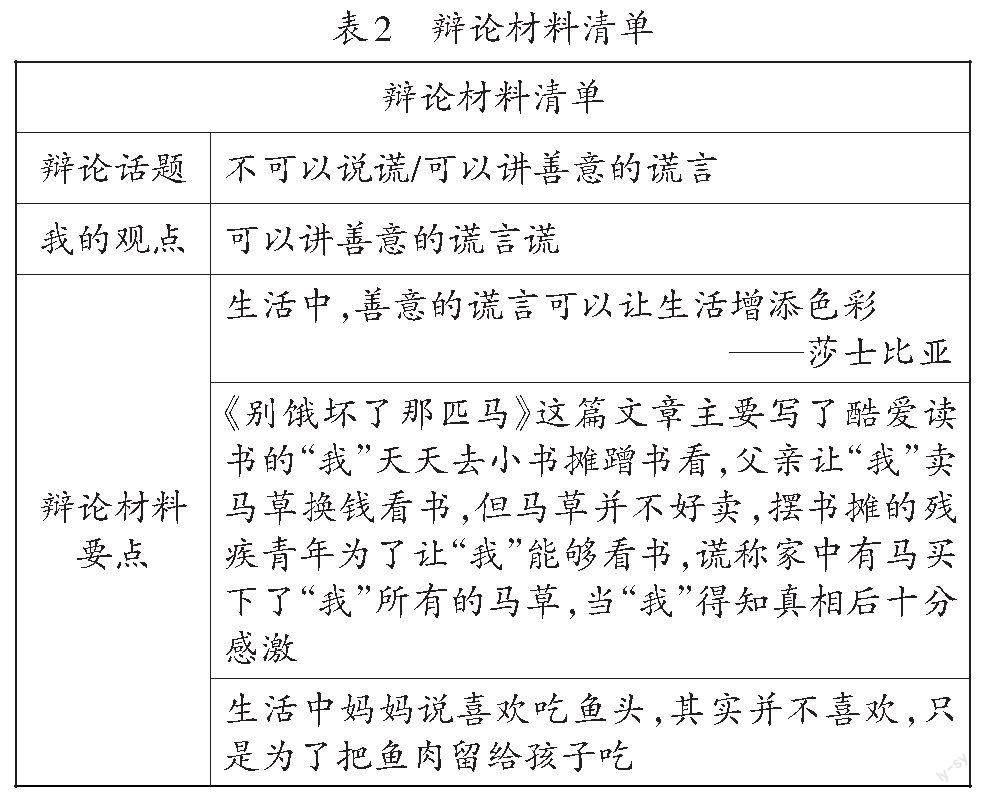

師:沒錯。我們再來看看反方同學整理的資料卡。請同學們快速默讀,說說這位同學用了哪些材料。(多媒體出示表2)

(學生快速默讀)

生3:反方同學跟正方同學差不多,有名言,有事例,只不過事例更具體,把大概內容講出來了,更有說服力。

師:可見,我們在辯論前,準備材料是有方法、有策略的。

(教師通過多媒體出示教材中的第一個“小貼士”,學生根據準備的策略,修改、調整、完善材料)

六年級的學生,學習的主動性比較強,課前預習也比較認真自覺。在這個基礎上,課堂上,教師通過交流典型的預習單,引導學生發現辯論前的準備策略,并在具體運用中提高思辨能力。雖然教材上有辯論前的準備策略,可以直接呈現給學生,但是從課堂實際來看,效果并不理想。只有學生“做”過一遍,并進行梳理、總結,這樣才能深化學生的認知,才能培養學生的理性思維和理性精神。

(二)觀看視頻,了解辯論技巧

辯論是需要技巧的。如何既表述自己的觀點,又能反駁對方,是一門學問。本次口語交際課就是要讓學生了解辯論的相關知識,提取有效信息,形成個人見解,掌握辯論技巧、程序,通過辯論的形式闡釋自己的觀點、說服他人。在活動過程中,學生的思辨能力、表達能力、合作能力等都能得到鍛煉和提高。

教材同樣以小貼士的形式呈現了辯論的技巧,但是比較抽象,學生無法通過文字的描述,完全領悟、掌握。筆者通過播放大學生辯論賽的簡短視頻,呈現辯論程序的思維導圖(圖1),用比較形象、直觀的畫面,讓學生發現辯手們是如何展開辯論的、如何論證自己的觀點、如何抓住對方的漏洞來反駁的。

本環節的教學,教師運用的視頻、思維導圖,為學生學習提供了很好的依據。

(三)實踐演練,以“辯”明智

實踐演練是學生最感興趣的環節。因此,在設計語文實踐活動時,教師要從學生的興趣出發,給學生提供展示的機會。在“辯論賽中學習辯論的智慧”這一學習任務中,“演一演”無疑是重頭戲。在一回合一回合的辯斗中,學生體會到辯論的智慧,實現辯論知識內化、提升思辨能力的目標。筆者讓學生按照課前選擇的辯題,進行正反方對坐,進行辯論。

辯題:“電腦時代需要/不需要練字”。

主持人:隨著時代的發展,電腦逐步取代了筆,“敲字”越來越多,寫字越來越少。今天,我們就圍繞“電腦時代需要/不需要練字”這一話題展開辯論,希望同學們暢所欲言,表達自己的觀點。現在有請正方主辯陳述觀點。

正方主辯:我方的觀點是電腦時代需要練字。俗話說:“字如其人。”練得一手好字,是值得驕傲的事情。如果字寫得潦草,會給人留下不好的印象。況且,漢字是中華民族優秀傳統文化的重要符號,認真練字非常重要。

主持人:現在有請反方主辯陳述觀點。

反方主辯:我方的觀點是電腦時代不需要練字。當今社會,各行各業都可以用電腦來完成工作。比如老師上課,用多媒體課件代替板書;寫信,用微信、短信或電子郵件來代替。寫字在生活中用得越來越少。

……

對學生思辨能力的培養,辯論這一形式有著其他形式難以替代的優勢。在辯論中,學生要圍繞自己的論點尋找事實和理論支撐,要有條理、有步驟地表達自己的觀點,還要注意傾聽對方論點及論據、論證,并抓住漏洞加以反駁。這些能為學生辯證思維能力的發展提供契機。同時,辯論賽也為合作學習提供了舞臺,能培養學生的協作精神。

四、有效評價,為思辨放飛

有效評價一定是多元的。因此,評價的主體、評價的方式、評價的過程等,都應該是靈活多樣的。有效評價應貫穿語文學習全過程,做到“教—學—評”一體化,注重鼓勵學生,激發學習積極性,發掘學生潛能,讓學生學會自我反思。教學本課時,筆者遵循學生既是評價主體,又是評價對象的原則,整節課多次讓學生參與評價:“哪位同學評一評,他們收集的材料怎么樣?”“你覺得哪位辯手的表現最棒?”同時,引導學生對照表格,關注同伴的學習表現,進行自我調整和改進。

在學生辯論結束后,筆者引導學生根據表格(表3)進行評價。

這張評價表,關注學生學習實踐的全過程,達到了以學促評、以評促辯的目標。而作為傾聽者的學生,借助這個評價表更能明確聽什么、該怎么聽,使傾聽的針對性更強。學生借助這個表格就可以有條理、有依據、有順序地進行觀點表達,使得自己的觀點更加清晰明確。

綜上所述,思辨類口語交際教學,要做好課前預學,把握思辨的方向,為思辨做鋪墊;要通過創設多種真實、可感的情境,激發學生思辨的欲望,為思辨預熱;要巧搭支架,降低思辨表達的難度,為思辨護航;要開展有效的評價,讓學生在思辨性表達中發展思維,提升思維品質。這樣,就能有效提高學生的口語表達能力,發展的學生的理性思維和理性精神。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部,義務教育語文課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 薛法根.理性思維:做負責人的表達者:“思辨性閱讀與表達”任務群的內涵解讀[J].語文建設,2022(8):4-9.