基于尺度推繹的鄉土課程資源

——以佛山市三水區思賢滘為例

麥小王 何慧君 黃小雁 陳佩玉

(佛山市三水區三水中學,廣東 佛山 528100)

地理學的對象是一個無限多層級嵌套的系統。當我們觀察世界時,通常會選擇一種適當的空間分辨率或時間粒度來限定焦點,使結論有效。與此同時,地理學家不希望把自己限制在一種尺度上。一方面,為了更詳細地了解某一系統的運行方式,他們可能會縮小視野;另一方面,他們希望將自己在某一尺度上的研究結果外推到更廣闊的領域。[1]

鄉土課程資源提供了真實而復雜的情境,具有參與性,能激發具身認知。它聚焦“地方”,立足“在地性”,提供身份認知、培育情感歸屬,將人—地關系融入自身的認知體系。然而,鄉土課程資源聚焦的內容范圍較小,必須進行尺度推繹才能充分擴展其價值。尺度推繹并非時空度量上的簡單增減,必須基于合適的思想與方法,指向學生核心素養的培育。

一、思賢滘課程資源呈現

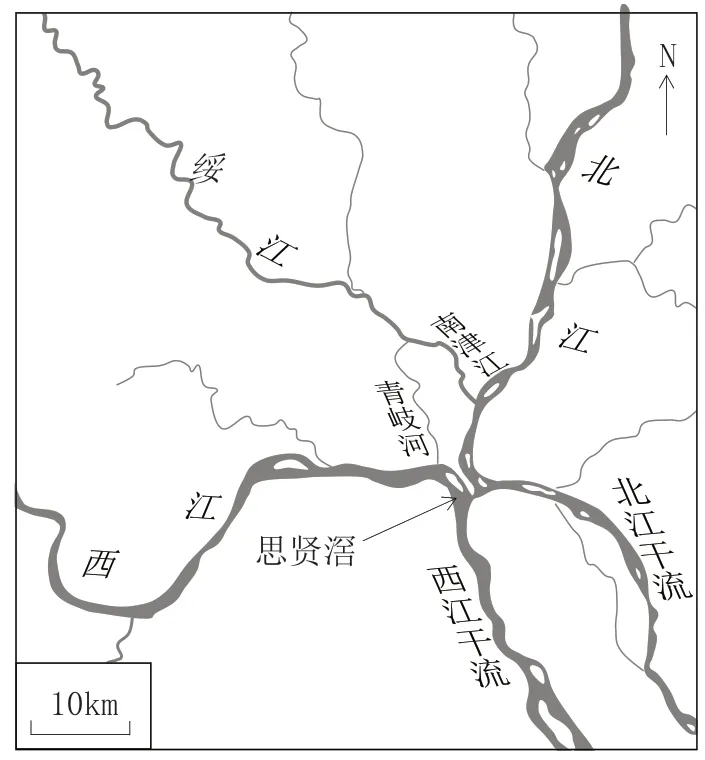

圖1 思賢滘及周邊區域示意圖

二、尺度上推的鄉土課程資源利用

自然地理學的尺度轉換可以借助數學工具實現。而安倬霖、周尚意等從文化地理的角度把尺度轉換分成五種:文化景觀學派、文化擴散理論、超有機體主義、結構功能主義和后現代主義的尺度轉換。[2]中學教學層面的尺度推繹必須依據課程標準的理念和學生的認知水平進行設計。如文化景觀學派將尺度轉換類同于同質外推,文化擴散理論將尺度轉換類同于物質—能量上推。

1.同質或同構外推

從區劃的角度看,大區域由同質、相鄰的小區域合并而成。區域之內相對一致,區域之間差異明顯。學生借助具身認知和邏輯推演,根據鄉土課程的素材,進行同質或同構外推,實現尺度躍遷。這里又可以分出以下兩個進階。第一,要素、景觀的同質外推。如思賢屬于平原河汊區,可推廣至珠江三角洲地區。第二,結構或機理或演化的同構外推。

探究主題一:珠三角的多河汊(多口門)地貌。

約6000年前,珠江三角洲是廣闊的淺海灣,如今珠江三角洲上的800多個基巖丘陵、臺地和殘丘,在海浸時期是島嶼。這些基巖間斷地組成了五列西北—東南走向的嶺丘鏈。昆都山北接思賢滘,將西江、北江分流,南連大堯山—西樵山—龍山—曹步—五桂山,組成最大的嶺丘鏈(見圖2)。[3]珠江上游帶來的泥沙不斷填充海灣,三角洲面積不斷增長。當河流穿過嶺丘間的決口時,形成獨特的峽及“門”地貌。西江原本北繞昆都山、取道思賢滘,接納北江,流向廣州方向;在思賢滘北側不斷淤積、滘道束窄后,西江轉而南繞昆都山入海。

圖2 珠江三角洲地區嶺丘鏈示意圖

參考答案:河流泥沙填充海灣時,易在嶺丘之間形成汊道;河流遇到嶺丘時,會發生繞流或分汊;相鄰的嶺丘也可以把幾條汊道收束成一條主河道,然后穿過山丘,形成“門”;當河流流出“門”時,可能散為多股汊道。[4]

設計意圖:珠江河汊眾多、八口入海,和三角洲基底地形有關。思賢與昆都山聯動,成為西、北江三角洲分汊的起點。思賢—昆都山形成了一個良好的流水—地形相互作用的例構,并外推到整個三角洲水系。

2.結構—功能識別

從系統論的角度看,大尺度區域并非單純的小尺度區域同質合并,而是由眾多組分耦合而成。每個組分承擔的功能不同,居于系統的地位不同。如黃土高原的塬、坡、溝在水土運移中發揮的作用、產生的效果各自相異,但又合成了一個小流域整體。通過識別小尺度鄉土區域的功能,從而理解大尺度區域的結構。

探究主題二:思賢滘在珠三角水運中的地位。

2022年,珠江水系四個省份的水路客運量達到1591萬人次,水路貨運量約14億噸,位居全國內河運輸第二位,為該流域內的經濟發展提供了強大的支撐。讀西江、北江流域的各項參數,思考問題(見表1)。

表1 西江、北江流域參數對比

問題(1):根據珠三角地區的水系特征,分析思賢滘的水運功能。

問題(2):比較思賢滘以上、以下的西江和北江的水文水系特征、資源稟賦和經濟狀況,根據供需關系分析思賢滘在珠江水運中的重要作用。

參考答案:(1)西江、北江各成體系;思賢滘溝通西江與北江水系,促進客流、貨流在河網中的互通,將西江、北江水運聯為一體。(2)西江徑流量大、流域廣、支流多,運輸功能更強;西江流域貫通粵桂貴滇,經濟總量更大、資源更豐富;北江下游流向廣州、佛山等地,經濟更發達,運輸需求更大;思賢滘作為西、北江的轉換通道,實現西江上游的“供”和北江下游的“需”的對接。

設計意圖:珠三角河汊眾多,利于擴大水運覆蓋范圍;但各水系分別入海,不利于整體功能發揮。思賢以“水系中部的聯通汊道”的結構,發揮“兩大支系的轉換樞紐”的功能,學生可從思賢水運的認識上升到對整個珠江水運的認識。

3.物質—能量分析

物質—能量流動是圈層、區域相互作用的機制,小尺度區域可組織為大尺度區域。新課標指出,學生要能夠結合自然環境要素的物質運動和能量交換,分析現實世界的部分自然現象、過程及其對人類活動的影響。[5]河流中不斷發生著水—沙(及化學元素)的物質遷移和勢能轉變為動能的能量轉換。物質是載體,能量是驅動力,它們共同促進了流域整體的演化和平衡的形成。

探究主題三:思賢滘對珠江水沙的再分配。

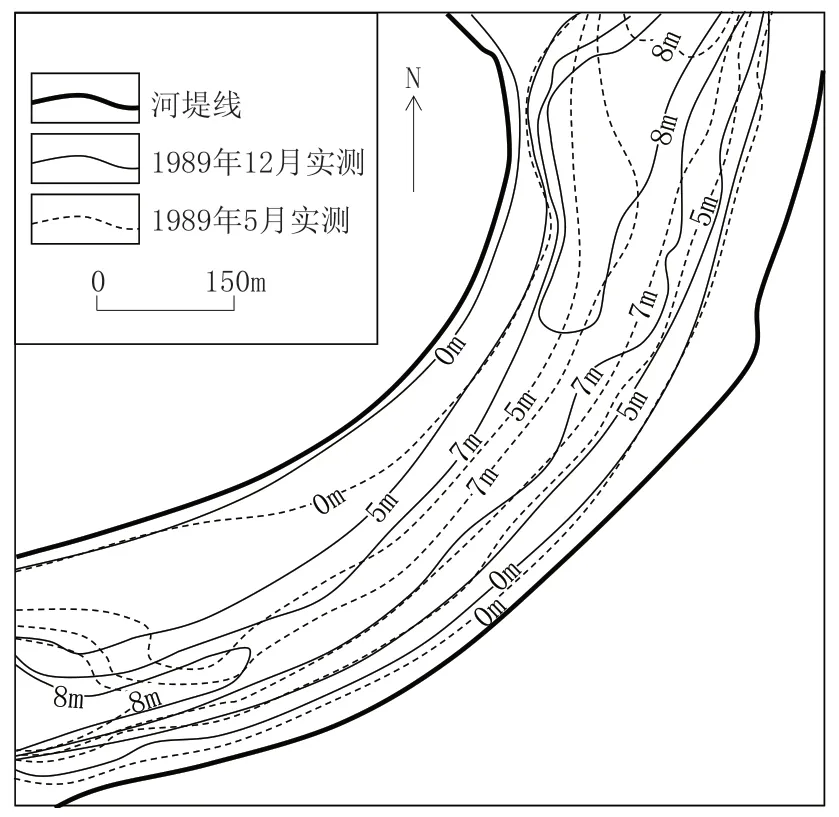

思賢滘連接西、北江,對調節兩江的水、沙有重要作用。泥沙在思賢滘中的輸送分為懸移、躍移和推移三種方式。據測定,滘口附近北江河床約高于西江10米,比降也高于西江。而河床測量顯示,思賢滘底床起伏較大(見圖3)。

圖3 思賢滘河床等深線

問題:根據表1,結合西、北江的水文特征及兩江過思賢滘的水文資料(見表2),[6]分析思賢滘對珠江下游水沙運移的影響。

表2 幾個時段的北江、西江過思賢滘流量和輸沙量(以西江過滘為正)

參考答案:因北江河床高于西江,[6]枯水期北江多通過思賢滘補給西江,同時北江失水不利于水體自凈、壓咸和航運;西、北江集水區域和河床比降不同,洪峰到達時間也不同,北江發洪時通過思賢滘分洪進入西江,西江發洪則反之,從而減少下游的洪災;思賢滘底床起伏大,不利于泥沙推移,但是懸移質可流動;西江泥沙進入北江可能加劇北江下游的淤積,增大洪災風險,削減航運價值;西江水進入北江也增加北江下游防洪壓力。

三、尺度下推的鄉土課程資源利用

鄉土地理不僅基于“在地性”,而且注重挖掘“地方性”。因此,尺度下推更能體現鄉土性。從大尺度到小尺度,地理事物由平穩序列變為非平穩序列。在大尺度區域中,小尺度細節被粗粒化的“篩子”過濾掉;而當我們縮小分辨率,細節就會在背景中凸顯。這些獨特的細節有利于培養學生的鄉土情感。

1.區域劃分或要素分解

還原論認為,給定實體是由更簡單、更基礎的實體構成的集合。“分析”本身是一種還原論,是科學常用方法。同時小尺度也往往是解決問題的尺度。兩種區域分析法如下。第一,分解為更小尺度區域。第二,按環境要素進行分解。例如,思賢可以水平分解為北岸、汊道、南岸,或垂直分解為表流、底流和河床;也可以分解為流水、河岸、植被等要素。

探究主題四:思賢滘的彎道水流效應。

由圖3可知,思賢滘是一個彎曲汊道,其河床橫剖面不對稱。[7]思賢滘的南岸背倚昆都山,岸坡較陡,某些河段有崩岸遺跡;北段為河灘,基本已開發為圍田。兩岸均建有堤圍,南岸多人工拋石。

問題:結合相關資料,解釋思賢滘河道、河岸特征的成因,并說明人工拋石和堤圍的作用。

參考答案:河水從西、北江進入滘道時,在慣性作用下,向南岸(凹岸)匯聚和沖刷,使得滘道南側較深;同時南岸受蝕容易崩岸,岸坡后退、坡度較陡;在彎道環流作用下,泥沙被帶到北岸堆積成灘;在兩端滘口,江水交匯易形成水漩,加深河床;兩岸堤圍有防洪護田作用,同時南岸的堤圍與拋石一起,削減水流對河岸的沖刷,穩固岸腳。

2.異質性(地方性)抽取

每個地方都是特別的,這種異質性不僅可能成為鄉土的地標和圖騰,也可能從大尺度區域的“噪聲”成為小尺度區域的結構性成分,[8]影響鄉土區域的演化和結構。對異質性(地方性)的理解,可以分出三個遞進的層次:要素、景觀與其他其區域不同之處;一種非地帶性(地方性)分異;環境要素以不同的值進行耦合的結果。

探究主題五:西江和北江會發生襲奪嗎?

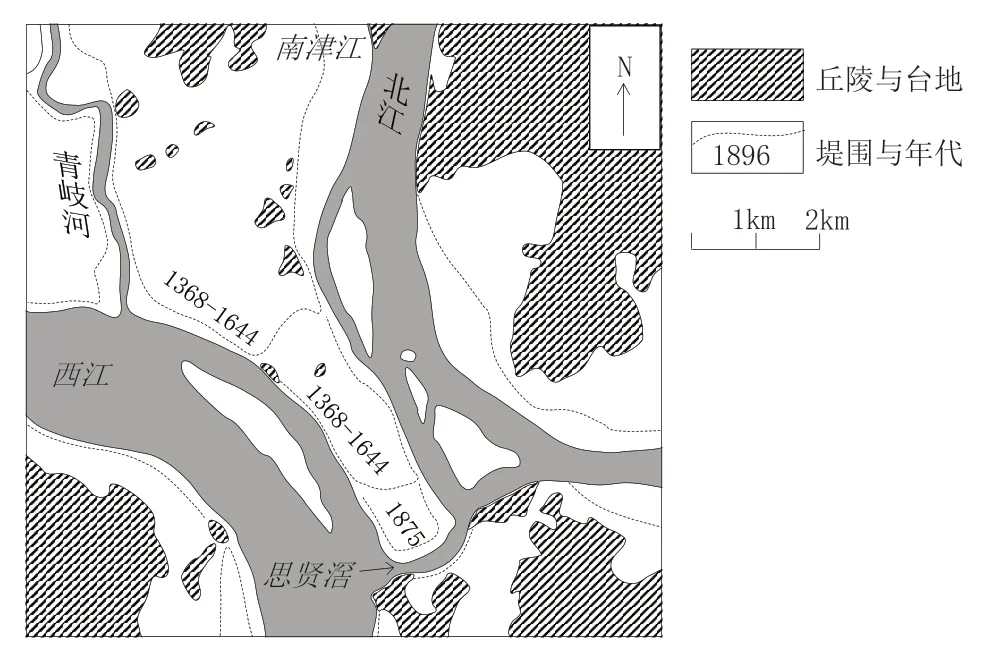

綏江屬山區暴流性多沙河流,河流比降大、發洪快。綏江流出黃牛嶺與大南山之間山口后,分汊為青岐河和南津江,在思賢滘北側形成綏江三角洲,并被墾為圍田(見圖4)。圍田區西高東低,古排水口在北江邊。[9]有人認為西江、北江均在滘區大角度轉折,在彎道水流的沖刷下,圍田區不斷萎縮,最終發生河流襲奪。

圖4 思賢滘周邊地形及堤圍示意圖

問題:請結合材料和所學知識,分析河流“襲奪”能否成立。

參考答案:思賢滘地區地勢比較低平;綏江比降大、帶來泥沙多,在出山區后快速淤積;圍田區的堤圍修建年代從北至南不斷變遲,說明圍田區向南擴大延伸;思賢滘北側的堤圍、南側的丘陵臺地限制了江水的沖刷;因此,圍田區堆積加快速度超過了西、北江彎道產生的側向侵蝕速度,兩江不能襲奪。[10]

設計意圖:2022年高考地理廣東卷17題展示了相鄰兩河彎道發展導致襲奪的現象,按此“常理”西、北江也應出現襲奪。但由于綏江輸沙、人類筑堤等多種力量以不同強度耦合,襲奪并沒有發生。“看似應然,實則未然”即區域特異之處,但細究又在情理之中。事實上,思賢原為一片寬闊的“思賢海”,干流西江在此接納支流北江,過東流向廣州(故圍田區西高東低、排水口在東),經系統各變量協同演化,變為狹窄的“”。

四、結語

尺度推繹為尺度較小的鄉土地理課程資源提供了更多的利用途徑,同時也為學生核心素養培養提供了更多可能。但跨尺度的方式不止于此,不同尺度相互依賴、互為因果,因此還可以進行更多跨尺度關聯,進一步發掘思賢這個課程資源。