新時(shí)代傳承和弘揚(yáng)廣西糖文化的路徑探析

李祥祥 李富寧

摘 要:以廣西糖文化為例,探究新時(shí)代傳承和弘揚(yáng)廣西糖文化的路徑。文章指出當(dāng)前在傳承和弘揚(yáng)廣西糖文化過程中存在對(duì)廣西糖文化資源缺乏系統(tǒng)性和整體性的研究與規(guī)整、對(duì)糖文化的時(shí)代價(jià)值挖掘不足、缺乏影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的精品、市場(chǎng)主體大而不強(qiáng)等問題,分析問題產(chǎn)生的原因,并提出科學(xué)整合資源,優(yōu)化生產(chǎn)規(guī)模,推動(dòng)甘蔗產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展;加強(qiáng)廣西糖文化的品牌塑造和價(jià)值效益轉(zhuǎn)化,形成多維一體的傳承模式;推進(jìn)廣西糖文化品牌敘事研究,增強(qiáng)民族文化認(rèn)同感和自豪感;運(yùn)用好教學(xué)育人平臺(tái),將廣西糖文化融入耕讀文化教育等推進(jìn)廣西糖文化傳承和弘揚(yáng)的路徑。

關(guān)鍵詞:糖文化;時(shí)代價(jià)值;路徑分析;傳承弘揚(yáng);廣西

中圖分類號(hào):TS971? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-820X(2023)03-0032-04

0 引言

在我國(guó)的農(nóng)業(yè)文明進(jìn)程中,糖與糧食、油、棉花等并駕齊驅(qū),構(gòu)成了我國(guó)最重要的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體。我國(guó)制糖歷史悠久,我們的祖先最早在水果和蜂蜜中發(fā)現(xiàn)了甜味,然后經(jīng)過不斷探索總結(jié)出了制糖技術(shù),目前制糖最常見的原料是甘蔗,而甘蔗在周朝時(shí)期就已被發(fā)現(xiàn)并用來制糖。甘蔗是制糖的主要作物,被發(fā)現(xiàn)并應(yīng)用的時(shí)間稍晚于蜜蜂,從先秦時(shí)期開始種植甘蔗,到魏晉時(shí)期種植規(guī)模擴(kuò)大,尤其在南方地區(qū)被廣泛種植,逐漸培育出可直接食用的紅蔗、制作沙糖的蠟蔗及制作冰糖的竹蔗等。

甘蔗是廣西最主要的農(nóng)作物之一,而廣西是全國(guó)乃至全世界最適宜種植甘蔗的地區(qū)之一,也是全國(guó)最大的食糖生產(chǎn)地區(qū),每年的蔗糖產(chǎn)量約占我國(guó)糖總產(chǎn)量的60%以上。廣西具有內(nèi)涵豐富、生命力鮮活的糖文化資源,素有“中國(guó)甜蜜之鄉(xiāng)”之稱,廣西崇左市更有“中國(guó)糖都”的美譽(yù)[1,2]。

1 廣西糖文化內(nèi)容和時(shí)代價(jià)值

廣西糖文化歷史悠久,涉及內(nèi)容豐富,主要包括五個(gè)方面:一是甘蔗種植史,制糖生產(chǎn)、加工、制作技藝;二是以種植甘蔗為主的農(nóng)耕文化,以及與各民族文化相交融的農(nóng)業(yè)文明;三是以制糖技藝形成的民間手工藝,如糖畫等;四是以制糖食品的產(chǎn)生和甜品的發(fā)展形成的甜食文化;五是近現(xiàn)代以來堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)核心地位的革命文化。

廣西糖文化具有獨(dú)特的價(jià)值,一方面農(nóng)耕文明歷程全景式呈現(xiàn)的歷史價(jià)值,糖文化在廣西就是一部歷史教科書,詮釋著地域歷史發(fā)展脈絡(luò)。另一方面富有個(gè)性色彩和貼近生活的人文價(jià)值。糖文化貼近民生、民情、民心,具有強(qiáng)大活力。三是永葆革命英雄主義精神的時(shí)代價(jià)值,八桂兒女自力更生,從新民主主義革命到社主義革命和建設(shè),再到改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè),積極進(jìn)取,勇于斗爭(zhēng),永攀高峰。

2 傳承與弘揚(yáng)廣西糖文化面臨的困境

廣西的甘蔗種植史,形成廣西的糖文化史,更是一部廣西農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史。廣西在傳承和弘揚(yáng)糖文化基因方面具有政府主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及多色融合相互促進(jìn)優(yōu)勢(shì)等,也開拓創(chuàng)新、積極作為取得一些成績(jī),但在現(xiàn)實(shí)發(fā)展中仍存在一些制約因素與不足,需要積極面對(duì),認(rèn)真解決。

2.1 對(duì)現(xiàn)有廣西糖文化資源缺乏系統(tǒng)性和整體性的研究與規(guī)整

廣西甘蔗種植歷史悠久,糖文化基因鮮明。一是蔗糖的制作工藝源遠(yuǎn)流長(zhǎng),榨甘蔗汁的工具從宋代才開始有記載,宋代的榨汁工具有蔗碾、棗杵、榨床、榨斗和榨盤等,都是用來碾碎甘蔗或盛放碾碎后甘蔗汁液的器具;明代發(fā)明了“糖車”,是一種用畜力拉動(dòng)轉(zhuǎn)盤來增加甘蔗出汁率的工具,被碾碎的甘蔗汁液流入槽中;清代出現(xiàn)了用水代替畜力的“糖車”,從而提高了獲取甘蔗汁液的效率,使制糖工藝進(jìn)一步發(fā)展。二是糖制食品產(chǎn)生的時(shí)代需求性和多樣性。古代糖制食品主要是由統(tǒng)治者的需要、祭祀的需要、行軍作戰(zhàn)的需要而產(chǎn)生,隨之人們?cè)谔侵剖称返幕A(chǔ)上又發(fā)明了很多甜食,如糍粑、細(xì)環(huán)餅、截餅、髓餅蜜果、蜜棗、蜂蜜糕、蜜姜、蜜糖、蜜粽和蜜汁火腿等。三是關(guān)于糖文化的寓意,雋永深刻,平安喜樂。但廣西的糖文化缺乏大發(fā)展理念,在資源挖掘、開發(fā)、利用、組合和宣傳上各自為政,規(guī)模較小,對(duì)糖文化的相關(guān)研究更是薄弱(表1)。

2.2 對(duì)廣西糖文化的時(shí)代價(jià)值挖掘不足

在時(shí)間和空間的滌蕩中,人們對(duì)糖文化呈現(xiàn)出解構(gòu)性力量而缺乏建構(gòu)性力量,歷史跨越必然形成“代溝”,糖文化基因也不斷被消融。既表現(xiàn)在以糖文化為主的糖畫和糖人等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承與保護(hù)(表2);也表現(xiàn)在糖文化與廣西“大雜居,小聚居”形成的民族文化相互交融的歷史進(jìn)程梳理,如糖文化與“那”文化的交融生長(zhǎng)問題等;還表現(xiàn)在以糖文化為代表的飲食文化尷尬地位,廣西的飲食文化無鮮明的符號(hào)特點(diǎn),常被廣東飲食文化所替代。

廣西的糖文化挖掘既要尊重歷史,又要結(jié)合實(shí)際,爭(zhēng)取在內(nèi)容和形式上有所突破,以形式推動(dòng)內(nèi)容建設(shè),以內(nèi)容推動(dòng)形式多樣化,體現(xiàn)廣西主題鮮明的糖文化歷史。

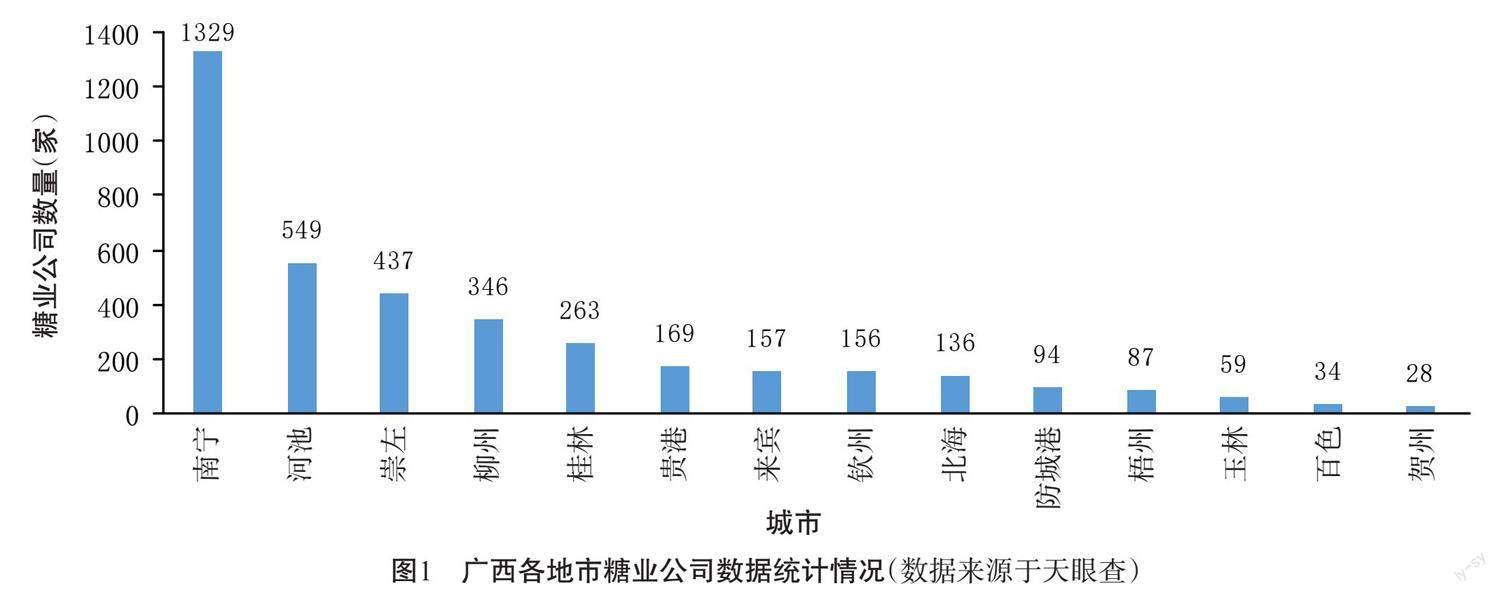

2.3 缺乏影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的精品,市場(chǎng)主體大而不強(qiáng)

文化是一種精神資源,優(yōu)秀文化更能彰顯內(nèi)驅(qū)力,有利于文化的傳承和弘揚(yáng)。廣西得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)、配套工業(yè)的迅速發(fā)展和國(guó)家政策的大力支持,促使廣西在制糖業(yè)上的發(fā)展一直保持喜人成績(jī)和良好勢(shì)頭。廣西有著“中國(guó)甜蜜之鄉(xiāng)”之稱,廣西崇左市享有“中國(guó)糖都”美譽(yù),更是國(guó)家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部劃定的甘蔗“雙高”(高產(chǎn)高糖)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)。但這種發(fā)展仍處于不充分、不平衡階段,與供給側(cè)改革目標(biāo)尚存在一定差距。一是廣西制糖業(yè)發(fā)達(dá),但制糖模式較傳統(tǒng),集約化發(fā)展存在瓶頸;二是人工成本高,經(jīng)濟(jì)效益一般,蔗農(nóng)種植甘蔗的積極不高,甘蔗種植面積有減少趨勢(shì);三是廣西糖業(yè)公司多而分散,機(jī)械化配套不完善,未能在制糖業(yè)打開發(fā)展新局面,后續(xù)動(dòng)力不足,競(jìng)爭(zhēng)力有限(圖1)。

3 新時(shí)代傳承與弘揚(yáng)廣西糖文化的路徑分析

3.1 科學(xué)整合資源,優(yōu)化生產(chǎn)規(guī)模,推動(dòng)甘蔗產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展

一是加強(qiáng)科技投入,進(jìn)行科技創(chuàng)新,提高甘蔗單位面積產(chǎn)量,降低成本。相關(guān)科研機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)甘蔗新品種的研發(fā),提高品種質(zhì)量;加強(qiáng)甘蔗生產(chǎn)成本與市場(chǎng)關(guān)系的供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革,切實(shí)提高蔗農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收入;進(jìn)行系統(tǒng)化、區(qū)域規(guī)模化生產(chǎn),改善甘蔗種植生產(chǎn)條件,著力加強(qiáng)種植土地規(guī)整和灌溉條件改善,推進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、人才鏈深度融合。

二是提升甘蔗種植在蔗農(nóng)收入中的比例,擴(kuò)寬產(chǎn)業(yè)鏈,既保障蔗農(nóng)的生產(chǎn)收入,又提高制糖企業(yè)的生產(chǎn)效益。一方面,要以人為本,滿足蔗農(nóng)生產(chǎn)效益期望需求,提高主動(dòng)性,做到“甘蔗賤,不傷農(nóng)”;另一方面,要做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化,形成集種植—生產(chǎn)—加工—衍生產(chǎn)業(yè)—銷售融于一體的帶動(dòng)產(chǎn)業(yè),成為鄉(xiāng)村振興路上的致富產(chǎn)業(yè);其三,探索發(fā)展種養(yǎng)結(jié)合的生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)模式,如甘蔗渣(秸稈)—畜牧(肉牛等)養(yǎng)殖—沼氣發(fā)酵的循環(huán)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì),提高甘蔗綜合利用率。

三是因地制宜改良機(jī)械設(shè)備。廣西多山地,部分為喀斯特地貌,大機(jī)械化作業(yè)難以推廣。應(yīng)根據(jù)地形、地勢(shì)特征,改良一批適合山地、丘陵甘蔗生產(chǎn)作業(yè)的機(jī)械,真正形成“小機(jī)械,大作業(yè)”的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局,積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化。

3.2 加強(qiáng)廣西糖文化的品牌塑造和價(jià)值效益轉(zhuǎn)化,形成多維一體的傳承模式

首先,積極探索與推進(jìn)以糖畫、糖人等為傳承內(nèi)容的廣西地方非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)力度。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)繼承人是最重要的人才資源,以非遺為切入點(diǎn),塑造廣西地方非遺品牌,落實(shí)“重點(diǎn)保護(hù)、搶救第一、合理傳承、發(fā)展傳承”的總方針。一是非遺制作技藝的多元視角呈現(xiàn),從蔗糖作畫材料的選取到作畫技藝步驟,彰顯傳統(tǒng)手工藝的獨(dú)特魅力[5];二是糖文化與民族文化的相互交融,形成獨(dú)特的地域文化[6]。在廣西,“糖”和“塘”都是農(nóng)耕文明的重要展現(xiàn)形式,讀音相同,內(nèi)涵相同,蘊(yùn)涵壯族文化內(nèi)在特質(zhì),都是指農(nóng)業(yè)文化,如南寧地域名中還有“二塘”“三塘”等,并深入推進(jìn)糖文化研究,形成具有民族特色的糖文化品牌。

其次,推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”的應(yīng)用,擴(kuò)展成品銷路。發(fā)揮融媒體平臺(tái)作用,充分利用抖音等視頻自媒體,形成“互聯(lián)網(wǎng)+直播+短視頻”的傳播模式,提高影響力和知名度;推動(dòng)政府主導(dǎo)的融媒體資源深度整合,肩負(fù)“引航者”的使命,調(diào)動(dòng)多方面資源,如文化公司、電信運(yùn)營(yíng)商及投資機(jī)構(gòu)等,形成合力;增強(qiáng)信息技術(shù)公司的支持作用,將糖文化+藝術(shù)+商業(yè)的形式以數(shù)字式網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行二維、三維、多維展示,推動(dòng)設(shè)計(jì)受眾體驗(yàn)—回顧展示—需求融合—傳播銷售模式的活躍因子;發(fā)揮廣大網(wǎng)民的群體性力量,突破糖文化傳播形式的單一性,每個(gè)人都是文化的自覺者,以豐富多彩的即時(shí)展現(xiàn)形式,讓更多人有參與感、體驗(yàn)感和沉浸感,講好廣西糖文化故事,傳播廣西糖文化聲音。

再次,積極申報(bào)地區(qū)地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品。廣西擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì),要實(shí)現(xiàn)蔗糖的價(jià)值效益轉(zhuǎn)化。一是做深做強(qiáng)精品項(xiàng)目基地,崇左“雙高”糖料蔗基地要申報(bào)地區(qū)地理標(biāo)志保護(hù)產(chǎn)品,建立地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),形成全國(guó)有影響力的特色鮮明產(chǎn)業(yè);二是解放思想,建立合理的規(guī)章制度,積極鼓勵(lì)科研專利申請(qǐng)和研究成果轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新和文化發(fā)展雙贏,同時(shí)加快教育領(lǐng)域改革,以課題研究、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等形式積極推動(dòng)糖文化的弘揚(yáng)和創(chuàng)新。

3.3 推進(jìn)廣西糖文化品牌敘事研究,增強(qiáng)民族文化認(rèn)同感和自豪感

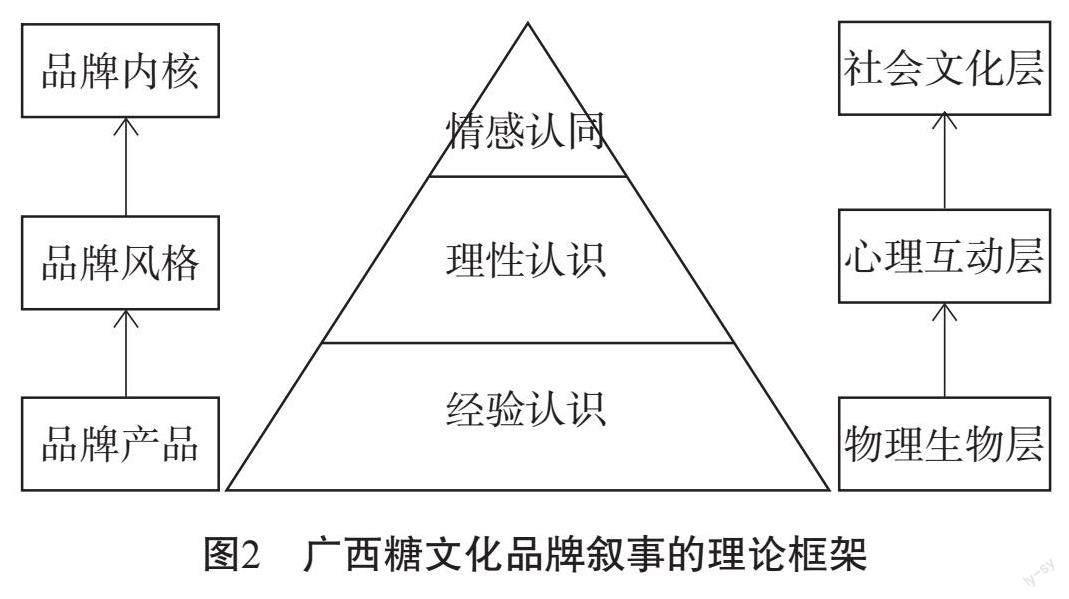

廣西糖文化傳承和弘揚(yáng)本質(zhì)上是一種價(jià)值觀的傳播及推廣。推進(jìn)廣西糖文化敘事研究的關(guān)鍵在于文化敘事方法、整合資源和講好故事三者體系交互的構(gòu)建,構(gòu)建廣西糖文化品牌敘事研究可遵循“品牌識(shí)別金字塔模型”,查找文化品牌的“內(nèi)核”(圖2)。

全面推進(jìn)廣西糖文化品牌敘事維度的構(gòu)建研究:一是在縱深度上,按照歷史或事件時(shí)序進(jìn)行品牌構(gòu)建;二是在橫寬度上,按照甘蔗場(chǎng)地類型與空間分布進(jìn)行敘事傳播戰(zhàn)略;三是在內(nèi)在邏輯思維上,糖文化涉及人物關(guān)系分析和人物脈絡(luò),更是呈現(xiàn)中國(guó)近現(xiàn)代社會(huì)跌宕變化的歷史進(jìn)程;四是在廣西糖文化的情感特質(zhì)上,展現(xiàn)勤勞勇敢的傳統(tǒng)美德,亦展現(xiàn)敢于斗爭(zhēng)、團(tuán)結(jié)拼搏的堅(jiān)韌作風(fēng),是民族文化的一種精神符號(hào),進(jìn)一步豐富廣西糖文化在地域文化品牌構(gòu)建領(lǐng)域中的應(yīng)用[7]。

廣西糖文化品牌敘事可充分融合及運(yùn)用于區(qū)域推介、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)產(chǎn)品、鄉(xiāng)村旅游等宣傳維度中,發(fā)揮其積極效用。特別是在社會(huì)效用上,通過糖文化品牌敘事賦能廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)整體的發(fā)展,吸引社會(huì)資源參與到廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展中。

3.4 運(yùn)用好教學(xué)育人平臺(tái),將廣西糖文化融入耕讀文化教育

大中小學(xué)不僅發(fā)揮文化教育的具體功能,還兼具傳承及傳播優(yōu)秀文化的社會(huì)職能。將優(yōu)秀文化融入課堂、校園、教材中,具有較強(qiáng)的時(shí)代價(jià)值,可有效提升各學(xué)段學(xué)生的綜合素養(yǎng)與文化自信。現(xiàn)階段廣西大中小學(xué)全面構(gòu)建及推進(jìn)耕讀教育、勞動(dòng)教育、鄉(xiāng)土文化教育等多模式融合的路徑,引導(dǎo)學(xué)生走近“三農(nóng)”,讓學(xué)生“接地氣”,關(guān)心農(nóng)業(yè)發(fā)展及豐富農(nóng)業(yè)知識(shí)。將廣西本地甘蔗種植歷史及糖文化的具體內(nèi)容及精神內(nèi)涵全面融入耕讀教育中,形成區(qū)域特色鮮明、內(nèi)容豐富的教學(xué)內(nèi)容,可有效傳導(dǎo)地方優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,也為區(qū)域現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展培育未來人才梯隊(duì)。

地方蔗糖企業(yè)及科技產(chǎn)業(yè)園可與大中小學(xué)合作,建立廣西糖文化研學(xué)基地,實(shí)現(xiàn)理實(shí)結(jié)合的教學(xué)手段,提升耕讀教育質(zhì)量。以研學(xué)活動(dòng)為起點(diǎn),不斷推進(jìn)工業(yè)旅游、田園觀光旅游、特色商業(yè)、傳統(tǒng)文化體驗(yàn)等融合,努力培育成為以蔗糖產(chǎn)業(yè)為支撐、糖文化為核心的田園綜合體項(xiàng)目。

參考文獻(xiàn)

[1] 陸長(zhǎng)言. 廣西“十四五”糖業(yè)發(fā)展新思路的探討[J]. 廣西糖業(yè),2021,41(3):64-66.

[2] 黃世明,周善葆. 廣西糖業(yè)改革發(fā)展與金融支持研究[J]. 改革與戰(zhàn)略,2018,36(3):103-124.

[3] 蔡亞天. 優(yōu)秀傳統(tǒng)文化助力四川省內(nèi)江市鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興路徑研究[J]. 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與科技,2023,34(1):183-185.

[4] 蘇江濤. 中國(guó)傳統(tǒng)文化糖畫的發(fā)展歷史、藝術(shù)價(jià)值和傳承保護(hù)對(duì)策[J]. 廣西糖業(yè),2023,43(1):45-48.

[5] 梁顥. 非遺視域下的蔗糖作畫技藝現(xiàn)狀及發(fā)展策略[J]. 廣西糖業(yè),2023,43(2):42-46.

[6] 徐曉斌,張潔,劉云海. 新媒體背景下優(yōu)秀文化傳承與弘揚(yáng)的路徑研究——以孝文化為實(shí)例[J]. 文化產(chǎn)業(yè),2022(19):97-99.

[7] 梁江川,鄒飛祥,劉少和,等. 廣州紅色文化品牌敘事研究[J/OL]. 圖書館論壇,2022. https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1306.G2.20220922.1805.004.html.

(責(zé)任編輯 麻小燕)