作業設計與實施的研究

吳玉芹

作業是學生解決問題能力、創新實踐能力、思維能力提升的重要途徑,然而在教學中,學生作業量多、形式單一、內容枯燥的現象比比皆是。為進一步落實“雙減”政策,切實減輕學生負擔,使作業設計更具有典型性、針對性、科學性和趣味性,我們對作業設計與實施進行了研究,總結出融學作業研究成果。

一、“融學作業”內涵

融學作業:即以作業改革來推動學教方式的改變,以單元整體課程為依托,學生為學習主體,重視學生體驗性學習,支持跨學科學習,使學生在完成作業的過程中,知識、技能、習慣、思維、審美等各方面獲得健康發展,從而提高學生的核心素養。下面我以語文學科為例,介紹“融學作業”校本研究成果。

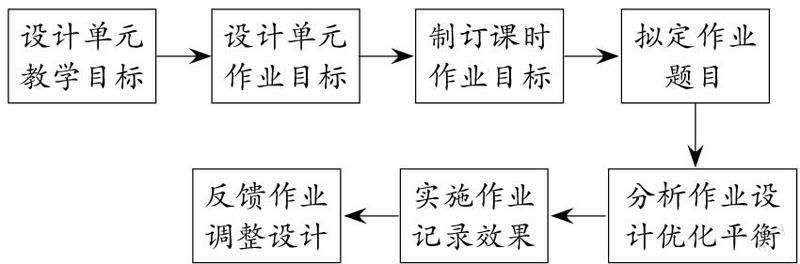

二、“融學作業”校本研究過程

首先,讓每一位教師明確語文單元、課時整體性作業的內容結構。依據時間維度,單元整體性作業包括預習作業、課堂作業和課后作業(即回家作業)。依據學習認知水平維度,分為基礎性作業、實踐性作業和綜合性(跨學科)作業。以時間維度為經線,以學習認知水平維度為緯線,整體編織單元課時作業的結構。例如,預習作業可以是基礎性作業,可以是實踐性作業,也可以設計綜合性作業,具體根據單元、課時教學目標和資源而定。

每個單元的整體性作業由備課組全體教師合作完成,一般提前一到兩周完成,然后按照教學進程實施,重點關注課堂教學與作業的契合、相輔和互補關系。備課組最終要對實施、評價的過程和結果進行校本化分析,然后集體修訂、完善,形成新的單元整體性作業。后續不斷優化單元整體性作業,形成校本化作業體系和資源庫。

三、“融學作業”校本研究成果

(一)以預學作業為導向,撥動教學“切入點”

1.以字詞入手,在預學中聚焦難點

識字教學是第一學段的重點。但是在實際教學中,揭題導入后,很多老師會把整篇課文中要求會讀會記的詞語全部呈現出來,然后讓學生逐一學習,這樣耗時多,效率低。低年級語文組在課前預習時設計這樣的作業:下面的詞語(本課要求掌握的詞)請你認真讀一讀,然后把自己覺得特別難讀難記的詞圈出來。借助這樣的預學作業,聚焦學生真正的“字詞學習難點”,瞄準這個教學起點,有的放矢,采取不同的教學策略,往往能事半功倍。統編教材六年級上冊第八單元《好的故事》一課中難讀難理解的詞語很多。經過預學統計,我們發現有的詞因為時代久遠或語言表達的不同,造成了學生理解上的困難,有的詞本身不易理解。根據預學作業所反映出來的不同原因,我們采取了不同方法進行教學。

第一步:下面的詞語因時代久遠,與現在的用法不同,你能給它們配對嗎?

第二步:請你把難懂的詞語“澄碧、潑剌奔迸、膝髁、瘦削”放到文中,聯系上下文想一想它們的意思。比如“澄碧”一詞,可聯系上文中岸上的景物“烏桕,新禾,野花……”都倒映在小河里,也可以聯系下文中水里的景物“萍藻游魚”清晰可見,從而知道“澄碧”的意思是清澈。通過預學作業,捕捉到學生學習的起點,找到合適的教學切入點,解決學生學習難點,使課堂教學更高效。

2.從要素入手,在預學中聚焦重點

預學作業從單元語文要素入手設計,精準地捕捉到教學重點。如三年級上冊第八單元的閱讀要素是“學習帶著問題默讀,理解課文的意思”,這句話中的問題既可以是課后的問題,也可以是孩子們在預學中提出的問題。鑒于此,中年級語文組為《灰雀》一課設計預學作業:認真默讀課文,結合課后習題,請你提出1~2個你最想提的問題,并寫在橫線上。學生完成后,我們梳理發現學生最想提的問題集中在以下幾個:灰雀到底去哪兒了?(62%的學生都提了這個問題)。灰雀不見了,列寧和男孩對話時心里在想什么?(47%的學生提了這個問題,與課后習題2相似)。列寧和男孩都很愛灰雀,但他們愛的方式有什么不一樣?(有兩個孩子提了這樣一個非常好的問題)。列寧明明知道男孩抓走了灰雀,為什么不批評男孩,而對著灰雀說話?(有4個孩子提出這個問題。)根據以上問題,將教學重點落在“帶著問題默讀——找到相應的段落,讀中解決問題——讀懂課文意思”,效果較好。

3.從課文入手,在預學中聚焦疑點

在預學中,初讀課文要讀到什么程度?教師要設計好預學作業幫助學生預讀。如統編教材五年級上冊《月跡》一文,要求學生通過初讀了解“月亮的足跡都出現在哪里”。但由于課文篇幅長,學生在預學時很難找出答案。為了幫助學生快速找到“月跡”,我們引導學生把“月亮出現的地點”畫成一張“月跡圖”,讓學生“尋月跡”。學生快速找到后,我們統計發現學生的答案不盡相同。學生對于文中月跡最后是出現在了“眼睛里”還是“天空上”有爭議,教師可聚焦這一學習的疑難點展開教學,讓“月跡”更清晰。這樣的預學作業成為診斷學情的依據,我們可以根據學生的不同答案直擊疑難點,從而提高課堂教學的效率。

(二)以課中作業為支架,驅動教學“切入點”

學生是學習的主體,支架則是學生學習的輔助。把作業作為支架,推動課堂的教學,從而引導學生進行個性化閱讀,關注表達,積累語言,讓學生更好地展開深度學習。

1.借助“導圖式”作業,梳理文本內容

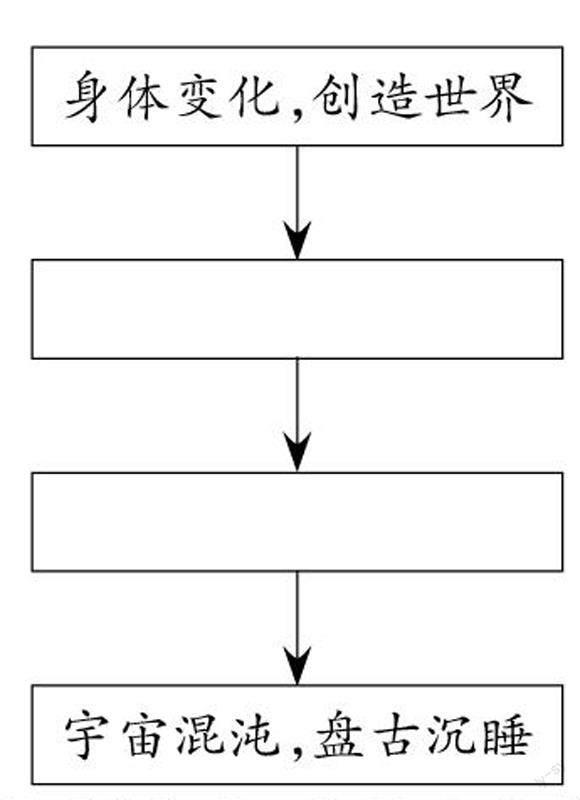

孔子云:“學而不思則罔,思而不學則殆。”在教學中設計“思維導圖”式的作業,運用一系列圖示或圖示組合可以把本來不可見的思考路徑及思考方法呈現出來。教學中教師可利用“導圖式”作業幫助學生尋找思維支點、發展思考力,助力學生思維品質的提升。四年級語文組在《盤古開天地》一課中設計了思維導圖式作業。

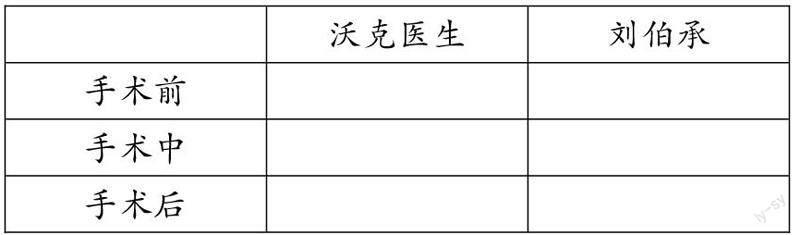

2.借助“表格式”作業,凸顯人文主題

統編教材采用“雙線組織單元結構”,即按照“內容主題”和“語文要素”編排。每個單元的課文都能大致體現相關主題,形成一條貫穿全套教材的顯性的線索。我們試圖通過表格式作業,凸顯人文主題。比如在五年級下冊第四單元《軍神》一課,我們設計了這樣的表格,在課堂中引導學生自主學習,并進行互動交流。通過表格填寫,學生感悟到劉伯承的堅強意志和頑強毅力。

學習活動:請同學們默讀課文12~26自然段,按照事情發展的順序,畫出描寫沃克醫生和劉伯承語言、動作、神態的句子,圈出關鍵詞,揣摩他們的內心。

3.借助“選擇式”作業,關注語言表達

教材中的文章都是編者精心挑選的,文章的語言雋永凝練。借助這些語言設計“選擇式”作業,可以促進閱讀,幫助學生積累語言。比如二年級語文組在《紙船和風箏》一課中,這樣設計課中作業。

①漂? ②飄

紙船(? ?)到了小熊家門口。? 風箏乘著風,(? ?)到了松鼠家門口。

五星紅旗迎風(? ?)揚。? 天空中(? ?)灑著雪花。

通過對字詞的選擇,學生不僅區分了“漂”和“飄”這兩個字的不同之處,也知道這兩個字在不同語境中的不同用法。

(三)以延學作業為載體,聯動教學“延伸點”

教學中,我們引導學生聯動閱讀、聯動練筆、聯動活動,延伸和拓展學習的視野。

1.聯動閱讀,從一篇走向多篇

課內閱讀的目標是培養語感,習得閱讀方法,以此由課內引向課外。小學語文統編教材以單元主題設計為主,我們引導學生進行拓展閱讀,并進行比較,找出文本內容和形式上的異同點,領悟文章的寫作手法,體會作者運用語言文字的精妙所在。例如學完《軍神》一課后,我引導學生運用學過的閱讀方法拓展閱讀《豐碑》,并對比寫法異同。學生在拓展閱讀中,不僅習得方法,而且明白了文章表達的特點,為接下來的習作做好鋪墊。

2.聯動練筆,從習得走向運用

統編教材在編排上注重讀寫融合。作業中的“小練筆”,是讀寫融合最有效的載體,也是教學最好的延伸點。如在五年級《慈母情深》一課,我們安排練筆作業,要求學生運用場景和細節描寫,表達自己的情感。如:“我鼻子一酸,攥著錢跑了出去……”此時,“我”內心一定感慨萬千,作者用了一個“……”,你能把他省略的心理活動寫出來嗎?課后及時練筆,能讓學生與文本深入對話,遷移運用習得的方法。

3.聯動活動,從單一走向綜合

在教學中,如果能夠將實踐作業融入語文學科,那么學生獲得不僅僅是知識,更是能力的提升。六年級語文組老師在第八單元設計了這樣的作業。

紀念魯迅的尋訪活動

活動一:讀作品,談感受。我讀了魯迅的________等作品,最喜歡的一部作品是________。我讀了之后,最大的感受是________。

活動二:觀電影,品作品

我看了魯迅作品有關的電影________。看完電影,再讀作品,我發現了兩者的不同之處:________。我更欣賞作品《________》的表達方式________。

這樣以綜合性活動的方式設計作業,調動了學生的興趣,提高了學生的語文核心素養。

扎實開展作業設計研究,持之以恒,穩步前行,在實踐中反思,在反思中進步,切實推動“雙減”工作落地生根,從而加快教師專業成長,有效促進學生核心素養的提升。