基于五育融合的水仙雕刻盆景藝術(shù)課程實踐新探

摘 要:水仙雕刻盆景藝術(shù)課程有效融合德育、智育、體育、美育和勞動教育,也逐漸形成五育融合背景下的“課內(nèi)課外一體化教學(xué)模式”的課程體系和多元評價體系,能夠促進(jìn)學(xué)生的綜合素質(zhì)與能力提升。

關(guān)鍵詞:五育融合;水仙雕刻;校本課程;綜合實踐

中圖分類號:G420? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2097-1737(2023)27-0013-03

2019年,教育部在《中國教育現(xiàn)代化2035》中提出“更加注重學(xué)生全面發(fā)展,大力發(fā)展素質(zhì)教育,促進(jìn)德育、智育、體育、美育和勞動教育的有機(jī)融合”,明確提出“五育融合”的教育發(fā)展目標(biāo)。目前,學(xué)校以勞動教育為抓手,促進(jìn)五育融合[1]。

一、背景概述

水仙雕刻盆景藝術(shù)課程是我校生物學(xué)學(xué)科組融合水仙雕刻技術(shù)、水仙水養(yǎng)技術(shù)、中國盆景藝術(shù)、中國古詩詞意境藝術(shù)、攝影藝術(shù)于一體,創(chuàng)新開發(fā)的特色精品校本課程。本課程可有效傳承中國水仙文化、古詩詞意境文化與盆景藝術(shù)文化,增強(qiáng)學(xué)生對中華文化的自信;有效培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新精神、合作精神及哲學(xué)理念;有效加深學(xué)生對生命美學(xué)的領(lǐng)悟,提高學(xué)生藝術(shù)審美素養(yǎng)。本課程在我校開展已有二十余年,以“水仙展”為課程目標(biāo),“搞活動”為組織形式,但缺乏新的理念滲透與教學(xué)路徑創(chuàng)新。為了滿足學(xué)校教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展要求,本課程在五育融合理念指導(dǎo)下,要求學(xué)生在50天內(nèi)利用課堂與課余時間對水仙進(jìn)行雕刻、養(yǎng)護(hù)、展覽,有效融合德育、智育、體育、美育和勞動教育,實現(xiàn)五育融合。

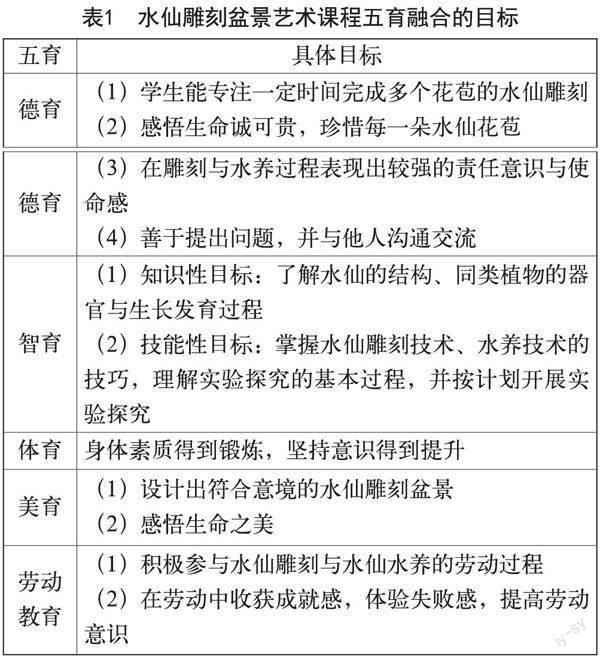

二、水仙雕刻盆景藝術(shù)課程五育融合目標(biāo)

在課程開始前,教師分析水仙雕刻盆景藝術(shù)課程五育融合的目標(biāo)(如表1),使目標(biāo)相互融合。

三、五育融合下水仙雕刻盆景藝術(shù)課程實踐新模式

五育融合下的水仙雕刻盆景藝術(shù)課程重構(gòu)方案:第一,明確課程的總目標(biāo),了解水仙雕刻的理論知識,掌握水仙雕刻和水養(yǎng)的關(guān)鍵技術(shù),激發(fā)學(xué)生的興趣,鍛煉意志,養(yǎng)成正確價值觀,健全人格。第二,根據(jù)總目標(biāo)確定課內(nèi)與課外教學(xué)內(nèi)容,包括理論知識、理論遷移、技術(shù)訓(xùn)練、實驗探究、生活應(yīng)用五個部分內(nèi)容,

融合五育開展教學(xué)。第三,創(chuàng)設(shè)多元開放課堂,建立幫扶合作小組,營造水仙雕刻的文化氛圍,促進(jìn)課程的順利開展。第四,建立健全的評價機(jī)制,注重過程性評價與結(jié)果性評價相結(jié)合,量化與質(zhì)化評價相結(jié)合,自評、他評與網(wǎng)絡(luò)投票評價相結(jié)合,以評促發(fā)展。

四、水仙雕刻盆景藝術(shù)課程五育融合實施途徑

本課程的實施過程包括以下幾個環(huán)節(jié):(1)水仙雕刻藝術(shù)培訓(xùn)(德育、智育、美育融合);(2)水仙雕刻技術(shù)實踐(德育、智育、體育、勞動教育融合);

(3)水仙雕刻的水養(yǎng)過程(德育、體育、勞動教育融合);(4)水仙雕刻藝術(shù)作品展示(德育、美育、勞動教育融合);(5)水仙雕刻作品評價(德育、美育、勞

動教育融合);(6)活動交流反思(五育融合);(7)后

期行為觀念的跟蹤評價,形成學(xué)生檔案資料。下面展示部分典型教學(xué)過程與組織形式。

(一)環(huán)節(jié)一:水仙雕刻藝術(shù)培訓(xùn)(1課時)——創(chuàng)設(shè)情境,引入主題

課程伊始,教師可展示過年時的水仙花展圖片。學(xué)生紛紛表示過年家里也會買一盆水仙。接著,教師展示往年學(xué)校的水仙雕刻盆景圖片,學(xué)生看到后也紛紛發(fā)出贊嘆。在強(qiáng)烈的對比之下,學(xué)生產(chǎn)生參與水仙雕刻的欲望,也對自己的雕刻作品充滿期待。在濃郁的興趣氛圍下,教師繼續(xù)帶著學(xué)生了解我國歷史悠久的水仙文化,水仙雕刻的種類,水仙雕刻、水養(yǎng)的造型原理,影響水仙雕刻開花的因素。

(二)環(huán)節(jié)二:水仙花雕刻技術(shù)實踐(連續(xù)5天課余時間)

在學(xué)生動手進(jìn)行水仙雕刻前,教師需要對學(xué)生進(jìn)行刀具安全使用等注意事項說明,并在實踐中講解水仙鱗莖的結(jié)構(gòu):水仙花芽長在鱗莖內(nèi),由鱗片層層包裹,基部又有鞘狀鱗片包住。剔破鞘狀鱗片就露出葉苞,把葉苞剔開了就可以露出花苞。水仙雕刻時要層層削挖鱗片,按一定比例刪削葉片。

教師分析典型作品的創(chuàng)作過程,例如,“蟹爪水仙”雕刻主要技巧如下:第一步外部整理;第二步“開蓋”,削去內(nèi)層鱗片,直至葉片全部露出;第三步刪削葉片,雕花梗,刺花梗基。又如,雕刻“桃李爭春”,必須選擇一大一小的雙生主鱗莖,分別代表“桃”“李”,

當(dāng)然也可以鼓勵學(xué)生可以根據(jù)鱗莖的情況自由創(chuàng)作。

學(xué)生是在連續(xù)5天的課余時間(如中午休息或傍晚時間)開展水仙雕刻技術(shù)實踐。在此期間,會有部分學(xué)生經(jīng)不住考驗,半途而廢。此時,一方面,教師要以多元評價和小組幫扶幫助學(xué)生自主理解內(nèi)心的“掙扎”,構(gòu)建“一分耕耘一分收獲”的德育感悟;另一方面,教師需要多一些理解與引導(dǎo),鼓勵學(xué)生堅持,感悟“過程越辛苦,收獲越豐富”的價值觀念。

(三)環(huán)節(jié)三:水仙雕刻的水養(yǎng)過程(連續(xù)20天的課后時間)

學(xué)生需要掌握水仙雕刻水養(yǎng)與調(diào)控技術(shù):將雕刻好的水仙放入水中,傷口向下浸泡兩天,每天沖洗黏液。浸水后水仙的根點開始萌發(fā),兩天后上盆培養(yǎng),用一層薄脫脂棉鋪在鱗莖切口及鱗莖盤上補(bǔ)給水分,上盆時要根據(jù)不同的造型采取不同的方式放置。上盆后管理:前兩天先放在陰涼處,長根后移至陽光下。需要每天換清水防止病菌感染。經(jīng)過約20天水養(yǎng),學(xué)生就可見證“丑小鴨”蛻變成“白天鵝”。

水仙雕刻的水養(yǎng)過程,學(xué)生會向教師提出比較多的問題:雕刻后的水仙是否還需要添加矮壯素?矮壯素是不是越多越好?水養(yǎng)過程是否一直需要矮壯素處理?教師根據(jù)學(xué)生提出的問題,鼓勵學(xué)生將問題目的化,提出進(jìn)一步實驗探究的目的,根據(jù)實驗?zāi)康淖鞒黾僭O(shè)、設(shè)計實驗,并在活動中拿出部分雕刻好的水仙讓學(xué)生進(jìn)行實驗探究。

水養(yǎng)的過程需要時間較長,若僅僅是讓學(xué)生每天進(jìn)行換水,部分學(xué)生會逐漸感到倦怠。因此,教師可在水仙水養(yǎng)過程中設(shè)計實驗探究環(huán)節(jié),促使學(xué)生的責(zé)任使命感加強(qiáng),并在勞動中收獲喜悅感。同時,在實踐中滲透生物學(xué)學(xué)科的實驗探究能力,包括實驗?zāi)康牡恼_表達(dá),如何作出假設(shè),規(guī)范寫出實驗思路,分析實驗的變量,控制自變量和無關(guān)變量,遵循對照原則、單一變量原則、重復(fù)原則以及實驗探究的科學(xué)理性思維。這樣一來,生物學(xué)學(xué)科的實驗探究原理變得更易于學(xué)生理解。

(四)環(huán)節(jié)四:水仙雕刻藝術(shù)作品展示

在水仙雕刻藝術(shù)作品展示之前,學(xué)生先查閱資料,了解到中國盆景藝術(shù)是一門綜合了詩、書、畫、景的高雅藝術(shù),能體現(xiàn)中國哲學(xué)的核心內(nèi)容“和”的精神。中國文人喜歡寄情于自然山水,造就了中國盆景藝術(shù)獨(dú)特的審美情趣。接著,學(xué)生在課堂上與同學(xué)分享自己創(chuàng)作的水仙雕刻作品,包括名稱、意境、創(chuàng)作過程等。有的學(xué)生自行購買了盆景擺件,如漁翁、動物、茅房、橋、亭、吸水石及草籽等,與雕刻后的水仙融為一體,形成獨(dú)特的意境。有的學(xué)生將水仙作品與古詩詞、書法和美術(shù)作品融合,也不乏創(chuàng)意。其他學(xué)生根據(jù)匯報學(xué)生的講解與介紹,給出評價。最后師生將所有的作品擺放在校園中,供學(xué)校全體師生觀賞,并進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票選出水仙雕刻年度最具創(chuàng)意獎。

五、水仙雕刻盆景藝術(shù)課程五育融合教學(xué)成果

(一)構(gòu)建新型開放性教學(xué)課堂,突破育人邊界

“在課堂內(nèi)滲透,在課外延伸”是在學(xué)科教學(xué)中滲透五育融合的有效途徑。針對目前“五育”處于分裂狀態(tài),借助水仙雕刻盆景藝術(shù)課程整合“五育”是非常好的教育探索。學(xué)生在實踐中了解水仙的結(jié)構(gòu)、植物的器官與生長發(fā)育過程、實驗設(shè)計等生物學(xué)知識,有助于達(dá)成智育目標(biāo)。設(shè)計水仙雕刻盆景展在美育方面培養(yǎng)了學(xué)生對生命之美的整體認(rèn)知。同時,學(xué)生積極參與水仙雕刻與水仙水養(yǎng)的過程,并在勞動中體驗成就感,動手實踐的過程也是勞育價值的體現(xiàn)。此外,學(xué)生在實踐中能感悟到專注的力量,體會生命誠可貴,增強(qiáng)責(zé)任意識與使命感,達(dá)到德育品質(zhì)培養(yǎng)的目的。

(二)形成多元評價體系,以評價促進(jìn)學(xué)生發(fā)展

在基于五育融合的水仙雕刻盆景藝術(shù)課程實踐過程中,教師要注重過程性評價,將自評、他評相結(jié)合,將量的評價與質(zhì)的評價相結(jié)合,形成本課程的多元評價體系。(1)課程開展前后分別檢測學(xué)生對水仙雕刻的知識獲得(智育成果)、意志力體現(xiàn)(德育成果)以及勞動觀念的形成。(2)在實踐過程中,注重記錄學(xué)生的出勤率,以及水仙雕刻的數(shù)量與質(zhì)量;倡導(dǎo)學(xué)生積極發(fā)現(xiàn)問題,并尋找解決問題的辦法;注重記錄學(xué)生在實踐過程中提出的有價值的問題以及經(jīng)驗分享的關(guān)鍵行為;根據(jù)課程實踐中學(xué)生的表現(xiàn)及時反饋學(xué)生的實踐狀態(tài),并提醒作出調(diào)整。(3)在水仙雕刻盆景藝術(shù)課程結(jié)束后,學(xué)生可以對自己的水仙展進(jìn)行評價,并邀請他人以及網(wǎng)絡(luò)投票做出評價,開展心得分享活動進(jìn)行總結(jié)反思。

(三)體現(xiàn)學(xué)生的主體地位,推動課堂問題生成與解決

在水仙雕刻藝術(shù)課程實踐過程中,教師創(chuàng)設(shè)真實的情境“過年水仙花與雕刻后的水仙花”,激發(fā)學(xué)生理解問題的興趣,推動學(xué)生在實踐中積極探索水仙雕刻的精湛技術(shù)。教師引導(dǎo)學(xué)生安排好其他學(xué)科學(xué)習(xí)與校園生活的時間,鼓勵學(xué)生積極主動參與實踐活動。在水養(yǎng)環(huán)節(jié),學(xué)生自主提出問題,并在教師的引導(dǎo)下開展實驗探究,以解決問題。最后,水仙雕刻盆景藝術(shù)展更充分體現(xiàn)了學(xué)生的主體地位,讓學(xué)生充分調(diào)用資源,給自己的作品展添加創(chuàng)新的元素。

(四)校本課程重構(gòu)前后比較,凸顯育人理念

傳統(tǒng)理念下的校本選修課程主要以“水仙展”為目標(biāo),“搞活動”為形式,水仙雕刻與水養(yǎng)為主要內(nèi)容,

缺乏系統(tǒng)的組織形式和評價機(jī)制,導(dǎo)致活動開展期間學(xué)生一開始的興致較高,但是持續(xù)時間不長,逐漸出現(xiàn)怠慢的狀態(tài)。活動開展的結(jié)果只關(guān)注“水仙展”的展覽,忽略了學(xué)生關(guān)鍵能力和綜合素質(zhì)的全面培養(yǎng)。

在重構(gòu)水仙雕刻盆景藝術(shù)課程后,校本選修課程逐漸實現(xiàn)育人系統(tǒng)化、育人整體化,課程的目標(biāo)更加明確,以“全面育人”為根本目標(biāo)。在課程開展過程中,

教師創(chuàng)設(shè)多種情境激發(fā)學(xué)生興趣,如“過年水仙花的情境”“雕刻花王的工匠”等。教師還應(yīng)建立完善的多元評價機(jī)制,以評價促進(jìn)課程開展和學(xué)生發(fā)展。完善的評價機(jī)制有利于開放性課堂模式的順利進(jìn)行。

(五)學(xué)生獲得豐富的哲學(xué)感悟

不少學(xué)生在初次雕刻時誤傷了花芽、葉芽,因此影響了情緒,甚至失去了信心,部分學(xué)生甚至不敢面對失敗,為防止教師發(fā)現(xiàn),把受傷嚴(yán)重的水仙用報紙包裹扔進(jìn)了垃圾桶里。有的學(xué)生領(lǐng)悟到“堅持就是勝利,不放棄是一種精神力量”。例如,作品“小橋流水人家”中的極品黃花水仙是以46元一顆的高價購進(jìn)的,大家對它的期待特別高。但它在雕刻后卻顯露出氧化變壞的跡象,浸水一周后仍未發(fā)根,葉子特別瘦弱。學(xué)生曾想過丟棄,甚至指導(dǎo)教師都覺得生長無望。幸好大家最后都沒有放棄,繼續(xù)對它精心養(yǎng)護(hù),到了花芽發(fā)育后,它雖然沒有按預(yù)期長出7枝花芽,只有1枝花芽發(fā)育成功,但這枝花芽居然開了11朵花,這個貌似失敗的作品最后驚艷了全場。

六、結(jié)束語

綜上所述,水仙雕刻盆景藝術(shù)課程是探索五育融合的適宜路徑,以勞動教育為貫穿點,挖掘德育、智育、體育與美育融合的途徑[2]。此外,在生活實際情境問題中開展“五育”融合教育,解決真實情境問題的過程可以比較全面、自然、有效地提升學(xué)生各方面的素養(yǎng)[3]。本課程實踐還推動了學(xué)生的學(xué)習(xí)方式轉(zhuǎn)變,

更推進(jìn)了開放性課堂、跨學(xué)科項目式學(xué)習(xí)模式的形成。

參考文獻(xiàn)

龐君芳.“五育融合”背景下的國家課程校本化實施[J].基礎(chǔ)教育課程,2021(Z1):27-34.

黃興.“五育相融”校本課程建設(shè)的實踐探索[J].福建基礎(chǔ)教育研究,2020(12):17-20.

郝志軍.“五育”融合:推動學(xué)校課程改革[J].中國德育,2021(1):1.

基金項目:本文系廣州市番禺區(qū)教育科學(xué)“十四五”

規(guī)劃課題“五育融合下水仙雕刻盆景藝術(shù)課程實踐與創(chuàng)新”(課題編號:2021-PY186)的研究成果。

作者簡介:梁冬秋(1991.1-),女,廣東茂名人,

任教于廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué),一級教師,碩士學(xué)位。