教師、家長、學生學習共同體建構實踐研究

吳旦

[摘 要] “學習共同體”是近年來課程改革中出現的一種新型學習方式。教師、家長、學生的共同體操作方法是置身于語文教育的大環境中,以學生為中心,將學生作為教育的主體,在實踐中教師和家長要相互配合,以共同的教學目標為紐帶,對學習者實施共同教育,發現和解決學習者在語文學習中出現的實際問題,從而促進學習者獲取知識、全面成長。

[關鍵詞] 學習共同體;共育;語文教學;教學方法

“學習共同體”是隨著課程改革向縱深發展出現的一種新型學習組織,其人員由教師、家長、學生共同組成,操作的基本模式是:在學習的大環境中,以學生為中心,將學生作為教育的主體,教師和家長一起配合,以共同的學習任務為載體,對學習者實施共同教育,發現和解決學習者在學習中出現的實際問題,從而促進學習者獲取知識、全面成長。

以前的語文學習大多采取的是“師—生”雙邊互動的學習方式,家長的輔助學習功能明顯不足,只停留于報聽寫、檢查作業的層面;“雙減”政策實行后,家長的輔助功能進一步弱化。如何更好地發揮家長對學習的輔助功能,使學生在教師和家長的輔助下更好地學習,是教師應深思的問題。將“學習共同體”引入語文學習,構建“師—生—家長”語文學習共同體,值得我們進一步實踐與研究。

通過近兩年的研究,初步構建了語文學習中的“雙主雙輔”共進式學習共同體及對應的實施策略,使學生置身于語文學習的任務情境中,最大化地發揮了教師、家長的輔助功能,學生的學習目標和能力目標共同發展,真正意義上實現了家校共育。

一、“雙主雙輔”共進式學習共同體的含義

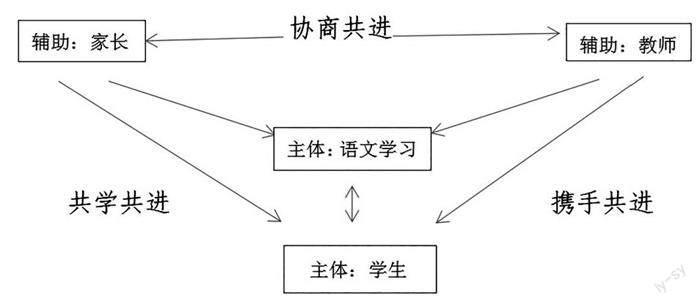

“雙主雙輔”共進式語文學習共同體是指以學生、語文學習為雙主體(雙中心),以教師、家長為雙輔助,聯通語文學習課內外的一種語文學習組織形式。這種形式以學生為中心、以語文學習為中心,形成師生攜手共進、家長孩子共學共進、教師家長協商共進的合作共進學習形式,其核心是根據語文學習任務的特性和學生的個性特征,教師、家長協商形成學習策略或解決問題的策略,最終讓學生更有效地掌握語文知識,促進學生語文學習能力的提升。

二、“雙主雙輔”共進式學習共同體實施策略

(一)交流互通策略——家校共育融合,構建家校互通新模式

教師以語文學習為載體,積極主動地保證與學生、家長溝通交流的時間與空間,讓學生及時反饋在語文學習中遇到的問題,及時提出解決問題的措施;與家長協商優化學生語文學習的方式方法,形成合力;通過溝通交流,教師與學生、教師與家長之間形成了互通互聯的學習通道,更好地促進學生的語文學習。

父母是孩子生命成長過程中的重要陪伴者,其角色定位是否正確,教育方式方法是否合理,直接影響孩子的品德和行為。學生離開學校課堂之后,家庭的線下學習是校內課堂學習的關鍵保障,只有學校和家庭形成一個穩定有效的融合模式,才能保證學習質量,提高學習效率。教師要加強互動,邀請家長進入學習平臺,通過家長會、云課堂、班級博客、班級群、家長學校、云平臺等一系列手段,適當為家長提供一些科學的教育方法,增強家校合作的效果,有利于家校互通和共育融合。

(二)異質互助策略——合作伙伴組建,營造共學互助新氛圍

在語文課堂教學活動中,強調課堂是每個人的課堂,強調的是相互傾聽和有效對話的協同學習,強調的是小組成員間的和而不同。教師根據學生的語文學習能力、學業水平、學習成績等情況,科學均衡地劃分學習共同體,其實力是均衡的,這樣可以促進各學習共同體之間形成良性競爭的學習態勢,能更好地激發學習積極性;同時在劃分學習共同體時,還要考慮共同體內每個成員的學習優勢,形成優勢互補,互相促進,最大限度地發揮學習共同體的作用。

例如,筆者認為,《中國漢字聽寫大會》這一節目的組織形式和比賽方式其實就是一種學習共同體的形式,參賽選手、幕后老師、現場主持人、評委老師、觀眾都參與這個活動,掀起了一股漢字學習的熱潮。于是,筆者借用這一節目形式,在所帶的班級開展了每周一課時的漢字聽寫比賽。聽寫比賽按學習共同體分組方式進行,每個小組的成員依次作為代表回答問題,回答錯誤的成員不得參加下一輪答題,但仍然可以參與小組討論。每小組答對一題得十分,以小組最后的得分進行排名,得分最高的小組可以選派兩名成員作為下一次比賽的考官,每組答錯的問題都需要集體訂正。第一次比賽的題目是根據《中國漢字聽寫大會》的原題整理選擇的,后來做了調整,題目主要從語文教材中選取,比賽的主持人也由學生擔任,筆者和優勝組的學生代表一起作為比賽考官。將這一學習方式引入課堂,有效調動了學生的學習興趣,活躍了課堂學習氣氛,提升了學生的學習效率。

(三)共學互助策略——學習社區搭建,豐富線上作業新形式

“雙主雙輔”共進式語文學習共同體的主要成員是教師、家長、學生,語文學習能力的提高,關系到學習共同體開展語文學習的成效。

語文學習貴在積累和運用,將語文學科識字寫字、閱讀、口語交際、習作、綜合性學習與班級學習社區有效整合,運用信息化手段豐富課后作業形式,如語音朗讀打卡、名家名篇閱讀賞析、在線好書分享、主題研學拓展等。學生根據活動主題積極完成相應的作業,并將作業在學習社區內進行展示交流,教師對學生完成作業的情況和家長監管情況要及時評價。這樣的形式既提高了學生學習的積極性,又讓家長充分參與其中,學生在家中的學習得到家長一定程度的配合與監督,逐步形成教師、家長、學生三位一體的優勢互補和共學互助。新形式的作業不僅成為學生把知識轉化為能力的橋梁,還成為學生、教師、家長學習共同體構建的助推器。

語文課改的目的正是要實現語文課堂的人文性、實踐性和以學習者為主體的教學。在構建“學習共同體”的語文課堂上,教師應利用現代化元素,逐漸改變教育的生態、學習的環境、教育的方式、師生及家長之間的關系,提升學生的語文核心素養,建構屬于自己的學習方法,使之得到長遠發展。

參考文獻

[1]祝智庭,郭紹青,吳砥,等.“停課不停學”政策解讀、關鍵問題與應對舉措[J].中國電化教育,2020(4):1-7.

[2]于天貞.從“督者”到“學者”——基礎教育翻轉課堂背景下家長角色重新定位及其路徑[J].中小學信息技術教育,2014(5):30-33.

[3]謝水龍.淺談“學習共同體”在語文課堂教學中的體現[J].福建教育學院學報,2002(11):45-47.