概念隱喻視域下翻譯與跨文化能力的關系

張璇

【摘要】隱喻性語言構成了我們日常語言使用的重要部分,直接反映了我們對世界的看法,并反映著語言與思維之間的密切關系。當話語從一種語言翻譯成另一種語言時,概念隱喻需要更深入的分析才能識別含義。翻譯實踐的參與者意識到他們在潛意識中內化的母語語言隱喻模式,與外語所需的模式相對比,從而增強跨文化意識。本文首先從認知語言學角度簡要闡述了文化的定義,剖析了概念隱喻在語言研究和文化研究中的重要功用。然后,介紹了2018年歐洲共同外語參考框架對跨文化能力者的要求。最后,借鑒翻譯研究的視野概述了翻譯中的文化負載項以及概念隱喻在翻譯實踐中的應用。

【關鍵詞】翻譯;跨文化能力;概念隱喻;文化負載詞

【中圖分類號】H315.9 ? 【文獻標識碼】A 【文章編號】2097-2261(2023)21-0070-04

一、認知語言學中的文化概念

文化是基于對世界的認知來解釋現實的系統。世界是相互關聯的信仰、價值觀、策略和認知環境體系,它們構成了共同的基礎,用于指導人們的行為。現實中的物質也有其象征意義。那么,文化是什么?它不僅與現實物質有關,更與這些物質的象征意義相關。這些意義存在于文化參與者的腦中,并通過符號來表達。文化是一個復雜的分類系統,其單位是符號,它以在同一個文化群體內共享的符號意義的泛化作為基礎。

討論語言與文化之間的關系并不新鮮,語言與意義、溝通、社交互動和人際關系等完全相關。人們感受恐懼、憤怒、愛、喜悅、悲傷,需要與他人聯系、玩耍和鍛煉的能力,以及需要觀察周圍環境并與其他人交談等,都屬于心理認知水平。然而,一個人如何處理這些感情,如何表達恐懼、喜悅、如何觀察等,都受文化的影響。

語言在受到思維方式影響的同時,也對思維方式產生影響。Deutscher 2010年的研究表明,當說話者對于“藍色”有兩個詞進行分類,如:“淺藍色”“深藍色”,那么當要求他們識別“藍色”的類型時,他們的反應速度比只有一個詞來表示這兩種顏色的說話者更快。在認知語言學范疇內,分類是文化的基本。為了理解某種語言的說話者的思維系統,需要理解他們用來進行分類的規定、前提和話語規則。特定文化的成員不僅通過對顏色進行分類來創建文化,還通過對學生、疾病、公民和歷史事件等進行分類,這些構成了個體所生活的文化,這個文化不僅僅是成員所創造的,還有社交網絡等因素不斷塑造和建構。

認知語言學范疇內,討論語言和文化的關系,我們有必要先清楚的三個術語是:意義,象征,概念(化)。

正如我們提到的,文化是一個復雜的分類系統,其單位是符號。符號是認知和象征意義的中介。意義基于人類的概念結構。文化意義僅在被個體解釋時才得以體現。換句話說,意義并不真正存在,只有在社交交流中表達時才會表現出來。語言的象征功能基于語言符號系統的交際使用。它以在同一個文化群體內共享的符號意義的泛化作為基礎。沒有文化,象征意義無法在個體的大腦或思維中形成。

用某事物(標識符)來象征另一個某事物(所表示的事物),前提是能被聽眾認可。

溝通的符號化涉及從概念化到表達的傳統映射,其中自然語言被視為一種靈活的多層符號系統。語言不是一個“命名”的系統。換句話說,單詞不是指事物,而是指概念,即對特定事物的通用概念化。例如,椅子或計算機,或者更抽象的事物,如“愛”或“宗教”。

二、概念隱喻

隱喻被認為是文化的有機組織原則。潛藏在隱喻之下的深層結構,在任何溝通行為的細節中都能體現出來。文化的任何產物都具有超越其自身的隱喻意義,并用于產生一系列相互關聯的意義系統。共享隱喻意義是社會生活的基礎。當共享的意義被傳統化、制度化,并通過共享的對隱喻的理解在語義上相互關聯時,就構成了文化。

概念隱喻不是單純體現在語言上,而是體現在人們的思維方式中。1980年,Lakoff和Johnson提出了概念隱喻的概念。由于對我們來說許多重要概念是抽象的或在我們的經驗中沒有明確的表示(情感、思維、時間等),因此我們需要通過我們更清楚理解的其他概念來理解它們(空間方向、物體等)。根據認知語言學模型,關注傳統化的隱喻,他們提出大約有二十個在日常交流中使用的隱喻,以證明隱喻表達了在話語中常見的傳統化思維模式。

隱喻使我們能夠從一個領域的經驗中理解另一個領域的經驗。事實上,我們根據已知和過去的經驗來解釋和表達,這意味著某種方式上概念或意義受到了心理圖像的影響。由于不同的經驗,來自世界不同地方或社會群體的說話者對相同的術語擁有不同的概念。例如,中國北方和南方的居民對“冷”和“熱”的概念不同,因為中國北方的冬天溫度可能降至零下35攝氏度。然而,對于中國極南部的居民來說,1或5攝氏度已經很冷了,因為他們幾乎從未經歷零下溫度,很少見到冰或雪。因此,當提到冰激凌時,中國北方的居民使用“冰棍”這個表達,而中國南方的居民使用“雪條”。

語言隱喻構成我們日常語言使用的重要部分,直接反映了我們對世界的感知,也證實了語言和思維之間密切的關系。我們需要關注因認知模式之間的差異而引起的語言差異。在我們看來,理解隱喻概念對于語言學習和翻譯都非常重要。

三、跨文化能力

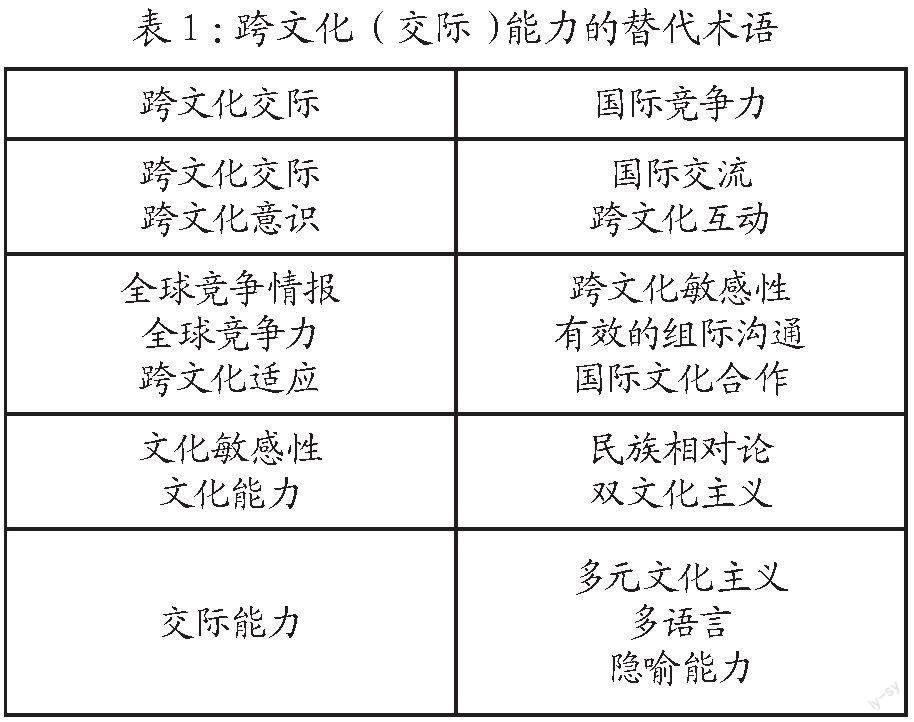

多年來對跨文化能力的各種探索方法,使該術語的定義和概念變得很復雜。跨文化能力的定義也因使用的各種術語廣泛而模糊不清。許多現有的定義源于美國和歐洲,大多數定義的主要關注點在個人成為跨文化能力者所需的知識、技能和態度。表1列出了19個出現過的跨文化(交際)能力的術語。

表1:跨文化(交際)能力的替代術語

通過其交際性語言活動和策略,2018年歐洲共同外語參考框架取代了傳統的四項技能模型(聽、說、讀、寫),這個模型越來越難以迎合復雜的交際現實。這些活動按照四種交際模式呈現:接受、產出、互動和調解。

關于調解(者)的概念,2003年,Zarate提出了以下三種:

1.將新伙伴聚集在一起的領域。調解員使新來者能夠理解后者開創的文化和語言背景。

2.在沖突或緊張局勢中調解。在一個進程中將提出不同的再調解情況,該進程首先確定沖突的對象,然后建立可能解決沖突的程序。

3.調解將動力灌輸到第三領域,作為語言和文化對抗的替代方案。在這個第三領域中,差異被精確定位、協商和調整。

從一種語言轉換到另一種語言必然涉及從一種文化到另一種文化,因此,語言調解不可避免地也是文化調解的過程。跨文化調解與溝通中的文化障礙導致參與者意識到自己的文化背景,從而拓寬了調解的文化維度。這個概念意味著不僅是發現目標文化,而且還將它們與自己的文化聯系起來。

四、翻譯中的文化負載項轉移

翻譯是一個特別的方式,可以讓參與者在接觸自己的文化時學習其他文化。翻譯可以加強或促進跨文化能力。在將話語從一種語言翻譯成另一種語言時,將面臨與語法、句法、詞匯等相關的問題。多義詞可能導致混淆和模糊,比喻語言(包括隱喻、習語、明喻等)需要更深入地分析才能識別含義。隱喻和典故特別需要,因為它們通常是文化特定的,即是文化負載項。

識別、搜索和翻譯這些文化負載項需要特定的策略和技巧,目的是更自然、更準確地將它們傳達給其他文化群體,而不是從字面上等同于原始語言。例如,翻譯諺語的正確方法是在目標語言中找到相應的諺語;如果按字面意思翻譯,它將失去所有意義,并且在不同的文化中,預期的信息也將無法被理解。

翻譯是一種文化轉移,譯者充當兩種文化之間的跨文化調解者。文化負載項是在具有獨特文化資本的特定文化中創造的目標和事件,是整個社會固有的,能夠改變歸因于與之相關的個人的表達價值。以簡單的方式表達它:任何涉及同一文化群體內所共享知識(預設)的語言部分。解決語言和文化差異的困難取決于兩種文化之間的關聯。對于兩種遠距離的文化來說,在翻譯文化負載項時會出現許多困難,因為源文化中廣泛認知的文化元素在目標文化中可能不存在。例如,白骨精,中國著名傳說中的角色,如果翻譯成字面意思,顯然其他文化群里的人無法獲得與中國人相同的信息或情境效果,因為這在其他文化中并不為人熟知。因此,在翻譯過程中,文化負載項成為重要因素。

五、概念隱喻的翻譯

實際上有很多語言確實是由隱喻驅動的。翻譯要理解隱喻思維,才能創造適當的短語和搭配。通過翻譯實踐可以更加認識到對語言隱喻性質的重要性。通常翻譯實踐都是在沒有反思的情況下使用一些常見的隱喻,但如果鼓勵實踐者有意識地反思語言的隱喻性質,他們可能會取得更多的收獲。假設翻譯實踐始終以概念化方式處理搭配,并始終與譯者的母語(概念)系統進行對比,如短語動詞或搭配,將提高對變化的認識并增強修辭靈活性。

根據Sidiropoulou和Tsapaki在2014年的研究,從事翻譯實踐可以發現各種各樣的概念化即概念隱喻,這些概念化有可能提高跨文化能力。他們提出,翻譯研究為語言教育提供了寶貴的見解,因為平行文本的比較分析有助于提高跨文化能力。

英語和漢語中有一些概念隱喻是一致的。但在具體表達中的重點不完全一樣。

例如:在英語和漢語中都有,“眼睛是容器”“情緒是液體”的概念隱喻。

英語:She couldnt get the fear out off her eyes.

漢語:她眼里流露出掩飾不住的恐懼。

在這句話中,英語和漢語的表達都將眼睛視為容器,情緒是可以流動的液體。但是英語更強調容器的概念,漢語更強調流動。

有時,英語中有的概念隱喻,漢語中沒有。有時,盡管漢語和英語中存在相同的隱喻概念,但在某些情況下它們并不完全吻合,在翻譯過程中需要進行調整。

例如:在英語中,有一個概念隱喻是“控制是上”。漢語中沒有。

英語:I have control over her.

漢語:我控制住她了。

這句話的漢語翻譯中和“上”沒有任何關系。因為在漢語中,控制的概念不用“上”來表示,通常用“握在手中”表示。例如:他逃不出我的手心。

除了漢語和英語的翻譯以外,我們再列舉一些漢語和西班牙語中的概念隱喻異同現象。首先,西班牙語和漢語也有一些概念隱喻是一致的。例如:都有“生氣會讓身體加熱”這個隱喻。

西班牙語:Pedro se calienta rápido cuando es provocado.(直譯:他一被挑釁,就很快加熱起來。)

漢語:他氣得臉上火辣辣的。

在這兩句都用加熱/變熱來表達生氣的情緒。然而,在表達快樂的情緒上,漢語中有“開心時心里的花”的隱喻,而西班牙語中沒有。

六、結論

本文所列舉例子是相當常見的跨文化變化類型,它揭示了概念化中有趣的跨文化偏好。跨文化認知理論提供了大量不同文化之間的隱喻映射變化,這些變化源自共同或不同的概念隱喻。由此可見,翻譯研究可以為跨文化能力的培養提供有價值的見解,因為對平行文本的對比、對隱喻概念的差異的理解,可以提高跨文化意識。如果通過與已獲得的母語構造并行,來豐富第二語言的構造存儲,從這個意義上說,翻譯實踐可以豐富對概念化儲存的渠道,幫助參與翻譯實踐者關注多樣化概念。因為,多樣化概念傳達的不僅是語言和文化特定的認知結構,更能創造兩種文化之間的比較,進而培養跨文化思維。

參考文獻:

[1]Deardorff D K.Assessing intercultural competence[J].New Directions for Institutional Research,2011(149):65-79.

[2]Byram M. Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence:Revisited[M].UK: Multilingual Matters,2020.

[3]Deardorff D K.Intercultural competence:Mapping the future research agenda[J].International Journal of Intercultural Relations,2015(48):3-5.

[4]Zarate G.Identities and plurilingualism: Preconditions for the recognition of intercultural competences[J].Technology and Autonomy in Language Teaching and Learning,2003:84-117.

[5]Oddong C.Translation in Language Learning: Comparing and contrasting film titles[J].Technology and Autonomy in Language Teaching and Learning, 2010(01):52-77.

[6]Sidiropopoulou M, Tsapaki E.Conceptualizations across English–Greek parallel press data:a foreign language teaching perspective[J].The Interpreter and Translator Traine,2014,8(01):32-51.

[7]Santamaria L.The Translation of Cultural Referents: From Reference to Mental Representation[J].Meta:Translators' Journal,2010(55):516-528.

[8]PAYO PE?A, L.La traducción de referencias culturales en un texto turístico.[J].Puentes: hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural,2002(01):33-45.

[9]Hurtado Albir A.La traducción en la ense?anza comunicativa[J].Cable,Revista de didáctica del espa?ol como lengua extranjera,1988:42-45.

[10]Lakoff G, Johnsen M. Metaphors we live by[M].London:The university of Chicago press,1980.

[11]Yu N.Metaphorical Expressions of Anger and Happiness in English and Chinese[J].Metaphor and Symbolic Activity,1995,10(02):59-92.