基于人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的鄉(xiāng)村景觀綜合評價(jià)

向曉航 周靜 韋寶婧 肖瓊輝 王瑋璐 唐帆 徐佳

摘要 [目的]基于人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的宗旨,對頭車村進(jìn)行景觀綜合評價(jià)。通過研究當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)資源與人居環(huán)境現(xiàn)狀,為該村的村落規(guī)劃與生態(tài)保護(hù)提供有價(jià)值的參考。[方法]在對頭車村實(shí)地調(diào)研的基礎(chǔ)上,運(yùn)用層次分析(AHP)、模糊綜合評價(jià)法與重要性-績效感知分析(IPA)相結(jié)合的方法,并從人文景觀、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村發(fā)展、生活條件4個(gè)準(zhǔn)則層與22個(gè)指標(biāo)層在內(nèi)的景觀資源評價(jià)指標(biāo),展開頭車村景觀綜合評價(jià)。[結(jié)果]頭車村景觀資源綜合評價(jià)結(jié)果為“滿意”,但是仍具有一定的提升空間。IPA結(jié)果分析表明,生態(tài)景觀的多樣性(C8)、森林覆蓋率(C12)、鄉(xiāng)村旅游推廣情況(C15)、鄉(xiāng)村景觀吸引力(C16)這4項(xiàng)指標(biāo)屬于優(yōu)勢景觀資源;生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性(C7)、鄉(xiāng)村空心化情況(C13)、村民生活出行便捷度(C19),這3項(xiàng)指標(biāo)屬于亟待改進(jìn)之處。[結(jié)論]從綜合評價(jià)結(jié)果來看,提出加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理,提升鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活設(shè)施水平,完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的方法體系與優(yōu)化路徑,為頭車村景觀的優(yōu)化提質(zhì)與人居環(huán)境的改善提出科學(xué)合理的決策依據(jù),以求更為精確、高效地提升該村的整體景觀品質(zhì)。

關(guān)鍵詞 鄉(xiāng)村景觀;人居環(huán)境;層次分析法;模糊綜合評價(jià)法;IPA分析法

中圖分類號 TU 982.29? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A? 文章編號 0517-6611(2023)23-0185-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2023.23.043

Rural Landscape Evaluation Based on Sustainable Development of Human Settlements Environment—A Case Study of Touche Village,Longshan County,Hunan Province

XIANG Xiao-hang1, ZHOU Jing2,WEI Bao-jing3 et al

(1. Hunan Industry Polytechnic, Changsha ,Hunan 410208;2. Hunan Academy of Social Sciences, Changsha,Hunan 410000;3. Central South University of Forestry, Changsha,Hunan 410004)

Abstract [Objective]Based on the purpose of sustainable development of human settlements, this paper evaluates the landscape of Touche Village. By studying the current situation of local ecological resources and human settlements, it provides a valuable reference for the village planning and ecological protection of the village. [Method]Based on the field investigation of Touche Village, the comprehensive landscape evaluation of Touche Village is carried out by using the combination of analytic hierarchy process (AHP), fuzzy comprehensive evaluation method and IPA analysis method, and from the four criteria levels of human landscape, ecological environment, rural development and living conditions, as well as the landscape resource evaluation indicators including 22 index levels. [Result]The research shows that the comprehensive evaluation result of landscape resources in Touche Village is “satisfactory”, and there is still some room for improvement. The analysis of IPA results shows that the four indicators of ecological landscape diversity (C8), forest coverage (C12), rural tourism promotion (C15) and rural landscape attraction (C16) belong to advantageous landscape resources; Ecosystem stability (C7), rural hollowing out (C13) and villagers living and travel convenience (C19) are three indicators that need to be improved. [Conclusion]From the comprehensive evaluation results, the paper puts forward the method system and optimization path to strengthen the ecological environment governance, improve the level of rural production and living facilities, and improve the requirements of industrial development, so as to put forward a scientific and reasonable decision-making basis for the optimization and quality improvement of the landscape and the improvement of the living environment of Touche Village, so as to improve the overall landscape quality of the village more accurately and efficiently.

Key words Rural landscape;Human settlement environment;Analytic hierarchy process;Fuzzy comprehensive evaluation method;Importance-performance analysis

基金項(xiàng)目 2022年湖南省教育廳科學(xué)研究項(xiàng)目“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略下湘西地區(qū)傳統(tǒng)民居的生態(tài)化保護(hù)與利用研究”(22C0852)階段性成果。

作者簡介 向曉航(1984—),男,湖南長沙人,講師,碩士,從事景觀設(shè)計(jì)研究。*通信作者,博士,助理研究員,從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論研究。

收稿日期 2022-08-10;修回日期 2023-04-24

鄉(xiāng)村景觀的提升是鄉(xiāng)村區(qū)域發(fā)展與進(jìn)步的重要表現(xiàn),構(gòu)建優(yōu)質(zhì)的鄉(xiāng)村人居環(huán)境是鄉(xiāng)村景觀發(fā)展的目標(biāo)與宗旨。從地域范圍來看,鄉(xiāng)村景觀泛指除城市景觀以外的具有人居相關(guān)行為的景觀;從構(gòu)成要素劃分,它是由聚落景觀、自然環(huán)境景觀、文化景觀、生產(chǎn)生活景觀等多層次的景觀類型構(gòu)成的景觀綜合類型[1]。簡而言之,鄉(xiāng)村景觀是人文景觀、自然景觀、生產(chǎn)生活方式的復(fù)合體。鄉(xiāng)村人居環(huán)境則是人居環(huán)境科學(xué)的重要組成部分,是鄉(xiāng)村區(qū)域農(nóng)戶生產(chǎn)生活物質(zhì)與非物質(zhì)的有機(jī)結(jié)合體,是人文社會(huì)活動(dòng)與自然生態(tài)環(huán)境在鄉(xiāng)村地域上的綜合體現(xiàn)[2]。以鄉(xiāng)村人居環(huán)境為立足點(diǎn),對鄉(xiāng)村景觀進(jìn)行評價(jià)旨在對鄉(xiāng)村景觀資源做到充分認(rèn)識(shí)、合理利用、有效開發(fā),力求以最小化自然資源的干擾為代價(jià),謀求創(chuàng)建良好的人居環(huán)境,從而推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的鄉(xiāng)村生態(tài)觀。

一直以來,鄉(xiāng)村景觀研究是國內(nèi)外景觀生態(tài)學(xué)比較關(guān)注的重點(diǎn)問題。首先,早在1964年,美國國會(huì)通過《野地法》,提出發(fā)展鄉(xiāng)村景觀的重要性,并制定了保護(hù)鄉(xiāng)村景觀的法令[3];20世紀(jì)60年代歐洲等國將生態(tài)學(xué)與鄉(xiāng)村景觀建設(shè)相結(jié)合,形成了系統(tǒng)的研究理論與實(shí)踐方法[4];2000年后,歐盟制定了鄉(xiāng)村發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo),包括提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值,發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)景觀和旅游[4]。

其次,國內(nèi)以劉濱誼等[1,5-6]為代表的研究者,在鄉(xiāng)村景觀、鄉(xiāng)村景觀風(fēng)貌、鄉(xiāng)村景觀規(guī)劃、鄉(xiāng)村景觀評價(jià)體系、鄉(xiāng)村景觀生態(tài)研究等方面做出了深入的研究,并形成了較為完善的理論體系與實(shí)踐指導(dǎo)。近些年,很多研究者針對鄉(xiāng)村景觀資源的開發(fā)、利用、保護(hù)等措施與手段進(jìn)行評價(jià)研究,從而有針對性地提出改良措施,如改善景觀品質(zhì),提升地域文化原生性或生態(tài)改良與修復(fù)。如王燁梓等[7]提出在保護(hù)與利用的基礎(chǔ)上構(gòu)建鄉(xiāng)土景觀評價(jià)體系,由物質(zhì)空間、自然空間、社會(huì)文化三大類構(gòu)成;王偉等[3]在鄉(xiāng)村生態(tài)景觀構(gòu)建中提出社會(huì)功能、生態(tài)功能、美學(xué)功能,他所提出的評價(jià)指標(biāo)更側(cè)重于生態(tài)環(huán)境所產(chǎn)生的效應(yīng)與社會(huì)生產(chǎn)能力,而對鄉(xiāng)村的人文特色、基礎(chǔ)設(shè)施等方面涉及不深。

第三,不少學(xué)者以鄉(xiāng)村人居環(huán)境為研究對象,主要集中在生產(chǎn)、生活、生態(tài)3個(gè)方面進(jìn)行研究[8]。孔德政等[9]所構(gòu)建的人居環(huán)境評價(jià)體系包括自然生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、居住條件、公共服務(wù)、社會(huì)關(guān)系;張琳等[10]以人居環(huán)境三元理論為指導(dǎo)原則,針對鄉(xiāng)村景觀的游憩價(jià)值研究,對鄉(xiāng)村的優(yōu)美性、鄉(xiāng)土性、宜游性3個(gè)方面做出評價(jià)。

綜上所述,已有研究從內(nèi)容與方法上均為該研究提供了較為全面的研究基礎(chǔ),從鄉(xiāng)村景觀的生態(tài)性保護(hù)、美景度感知、社會(huì)功能、基礎(chǔ)設(shè)施等不同視角提出相關(guān)的評價(jià)方法。然而,在構(gòu)建良好人居環(huán)境的前提下,如何指導(dǎo)鄉(xiāng)村景觀規(guī)劃與發(fā)展的研究相對較少。基于此,為了了解頭車村的景觀資源與當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境的內(nèi)在關(guān)聯(lián)與缺失,筆者基于劉濱誼[1,5]所提出的人居環(huán)境鄉(xiāng)村景觀評價(jià)體系的概念,以湘西自治州龍山縣紅巖溪鎮(zhèn)頭車村為案例,開展具有針對性的鄉(xiāng)村景觀評價(jià)。在人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上,采用主客觀相結(jié)合的方法評價(jià)該村落的景觀構(gòu)成特點(diǎn)、生態(tài)環(huán)境效應(yīng)、人居生活質(zhì)量等構(gòu)成因素,通過探討當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)景觀與村民居住狀況之間內(nèi)在聯(lián)系,旨在為頭車村的村落規(guī)劃與生態(tài)保護(hù)提供有價(jià)值的參考。

1 研究區(qū)概況

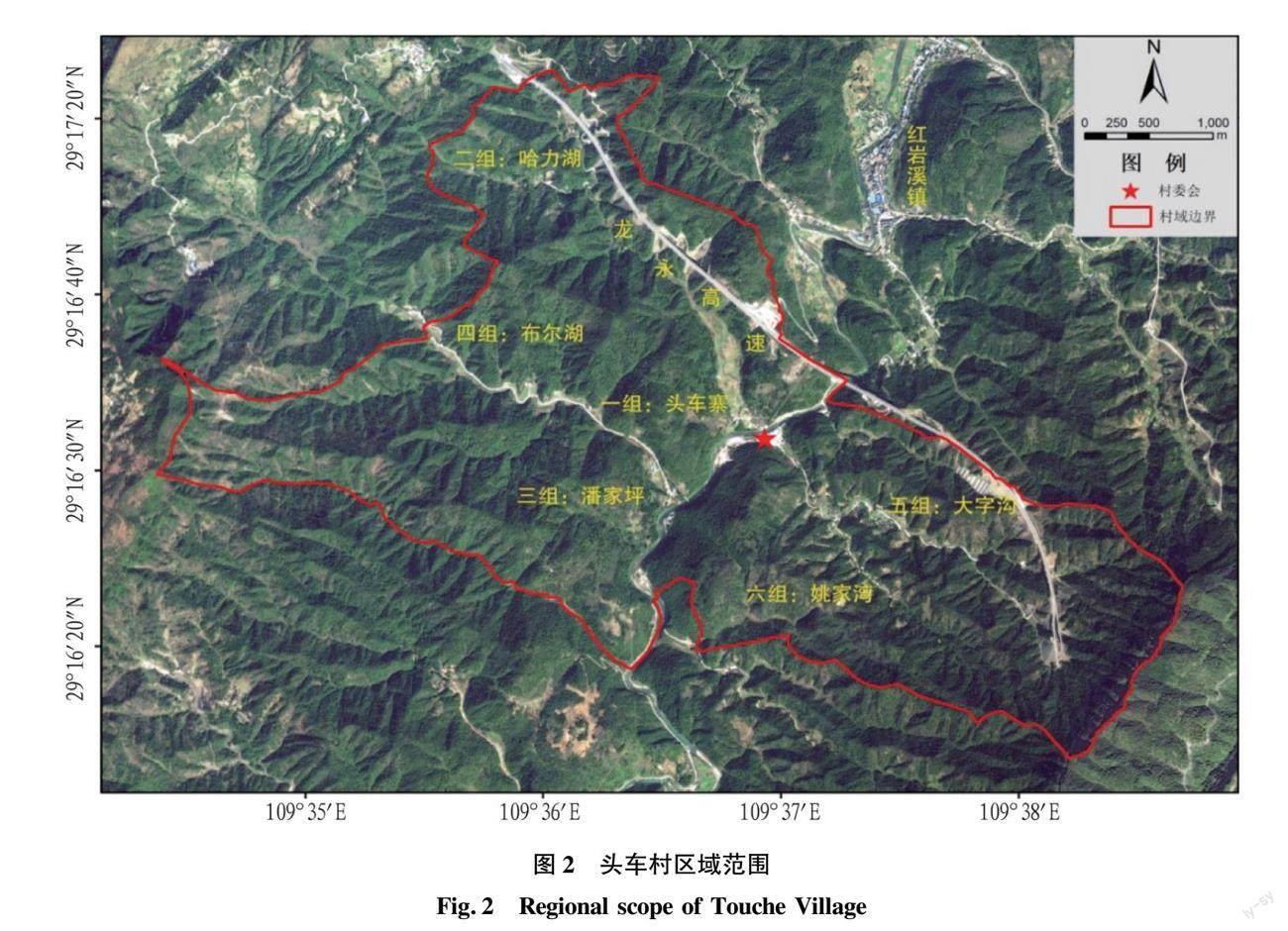

頭車村地處湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣,紅巖溪鎮(zhèn)東南部(圖1),總戶數(shù)為316戶,總?cè)丝跒? 447人,民族主要有苗族、漢族、土家族,總面積為12 km2,轄6組(頭車寨、哈力湖、潘家坪、布爾湖、大字溝、姚家灣)。該村屬于典型的亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候,具有明顯的大陸性氣候特征。夏季降水充沛,氣候溫暖濕潤,冬季降水較少,氣候較為干燥。該村地形以山地為主,森林覆蓋率達(dá)90%,生態(tài)資源保護(hù)較好(圖2)。

選取頭車村作為案例地的原因有2個(gè)方面:①該區(qū)域身處武陵山脈腹地,以山地地形為主。山區(qū)生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)的脆弱性,社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的邊緣性和聚落的難通達(dá)性使其成為我國人居環(huán)境建設(shè)的難點(diǎn)區(qū)[11]。頭車村屬于典型的山地地理單元,又是生態(tài)脆弱區(qū),在充分重視當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境因素的基礎(chǔ)上,進(jìn)行人居環(huán)境的提質(zhì)改造工作,難度較大。②頭車村的基本情況在該地區(qū)具有一定的代表性,如村民對該村地域文化認(rèn)識(shí)較模糊;生態(tài)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展屬于起步階段;村落空心化程度較高等現(xiàn)象較為明顯。

2 鄉(xiāng)村景觀指標(biāo)構(gòu)建與評價(jià)

2.1 綜合評價(jià)指標(biāo)

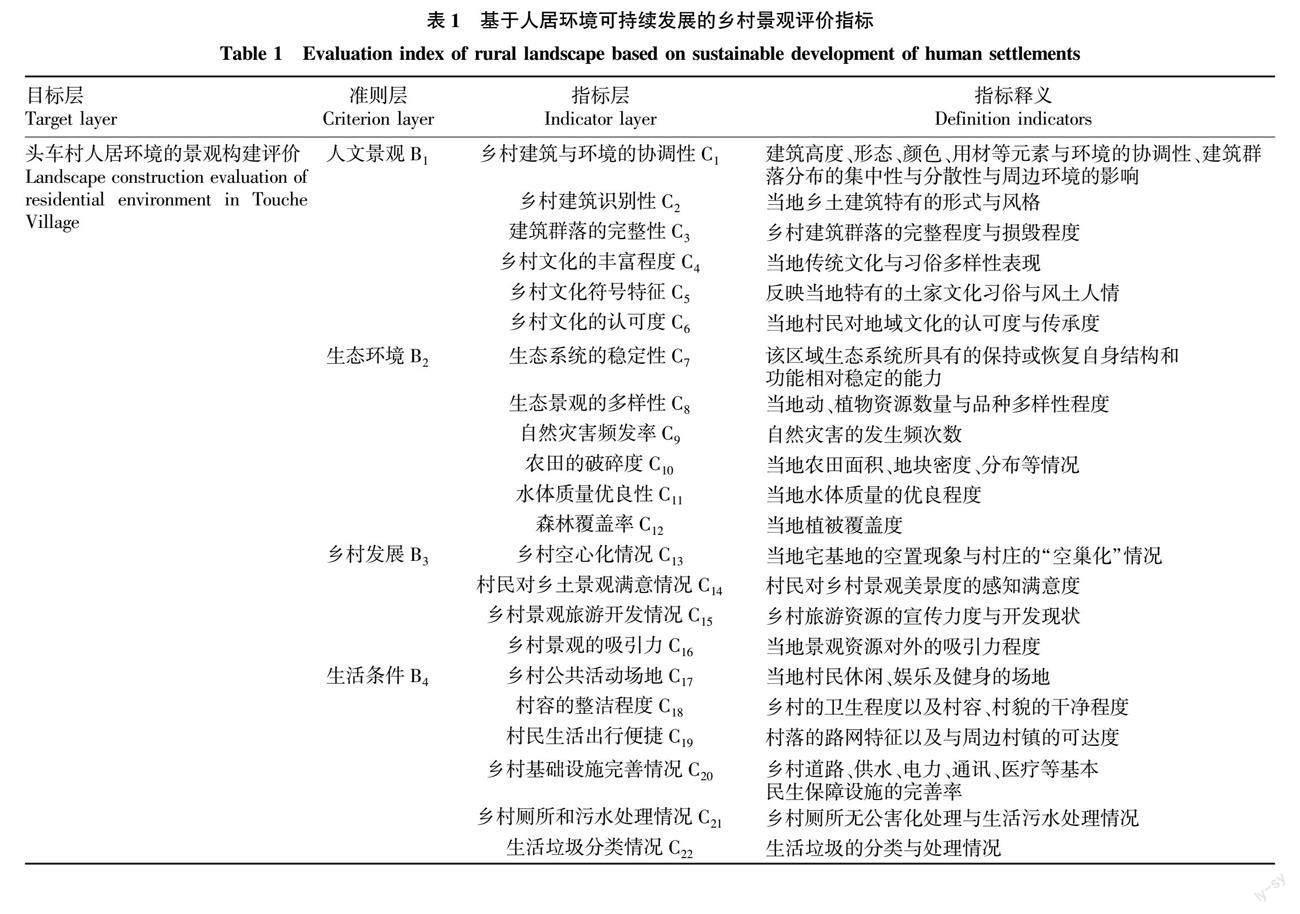

鄉(xiāng)村人居環(huán)境的景觀評價(jià)是鄉(xiāng)村提質(zhì)的基礎(chǔ)性工作,目的在于充分識(shí)別、合理利用鄉(xiāng)村風(fēng)貌要素及特征,提高人類行為與自然生態(tài)的相容性,合理規(guī)劃、整治和建設(shè)鄉(xiāng)村人居環(huán)境[6]。通過實(shí)地調(diào)研頭車村的具體情況,遵循科學(xué)性、綜合性、合理性及定性與定量相結(jié)合的原則構(gòu)建該村的景觀評價(jià)體系,在評價(jià)體系中建立人文景觀、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村發(fā)展、村民生活條件4個(gè)層面的準(zhǔn)則層,并在此基礎(chǔ)上,建立一套全面反映該村的景觀評價(jià)體系(表1),為更加優(yōu)質(zhì)且合理地發(fā)展當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)資源與村民生產(chǎn)、生活,提供有價(jià)值的參考。

2.2 評價(jià)方法

該研究先采取問卷調(diào)查法,評判人員分為2組,即專家組(15人)與公眾組(85人)。然后先將專家組數(shù)據(jù)采用層次分析法(AHP)進(jìn)行分析。層次分析法是美國著名的運(yùn)籌學(xué)家 T.L.Satty 等在 20 世紀(jì) 70 年代提出的一種定性與定量分析相結(jié)合的多準(zhǔn)則決策方法[12]。同時(shí)結(jié)合公眾組數(shù)據(jù)再利用模糊綜合法(FCE)確定評判結(jié)果,對評判對象作出模糊評定的可能性大小進(jìn)行分析,進(jìn)而增強(qiáng)結(jié)果的針對性、科學(xué)性與可操作性[12]。

2.2.1 專家組評判結(jié)果與分析。

專家組邀請鄉(xiāng)村人居環(huán)境研究方向、生態(tài)學(xué)、風(fēng)景園林、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展等來自高校及當(dāng)?shù)貒烈?guī)劃部門的專家對以上指標(biāo)進(jìn)行兩兩對比,采用1~9的評分標(biāo)準(zhǔn),并構(gòu)建判斷矩陣。判斷矩陣標(biāo)度值及其含義:1,表示2個(gè)因素同樣重要;3,表示本因素比對因素稍微重要;5,表示本因素比對因素明顯重要;7,表示本因素比對因素強(qiáng)烈重要;9,表示本因素比對因素絕對重要;2,4,6,8,介于上述判斷的中間程度;上述數(shù)值的倒數(shù),上述判斷的倒數(shù)。

專家組共發(fā)放問卷15份,其中有效問卷14份。通過評價(jià)體系的構(gòu)建以及評價(jià)指標(biāo)權(quán)重的確定,再將權(quán)重具體到每個(gè)評價(jià)指標(biāo)的分值上。運(yùn)用Excel軟件將各項(xiàng)評分進(jìn)行歸一化處理,計(jì)算出權(quán)重W與λ判斷矩陣最大特征根,計(jì)算公式為

Wi=Aini=1Ai(1)

λmax=ni=11nwini=1Cikwi(2)

為保證結(jié)論的合理性與可靠性,對各判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)。先求得一致性指標(biāo)CI,CI=λmax-nn-1,n為判斷矩陣階數(shù)。其次,求得判斷矩陣隨機(jī)一致性比例CR,CR=CIRI,RI為平均隨機(jī)一致性指標(biāo)。當(dāng)CR<0.1,表明該矩陣通過一致性檢驗(yàn),權(quán)重分配合理;當(dāng)CR>0.1,表明該矩陣未能通過一致性矩陣,權(quán)重分配不合理。

為了進(jìn)一步比較不同類型的指標(biāo)參數(shù),可設(shè)置綜合權(quán)重,計(jì)算公式為

Wij=WiWj(3)

式中:Wij為第i項(xiàng)準(zhǔn)則層的第j指標(biāo)層的權(quán)重;Wi為第i項(xiàng)準(zhǔn)則層的權(quán)重;Wj為第j項(xiàng)指標(biāo)層的權(quán)重(表2)。

由表2可知,在準(zhǔn)則層中各指標(biāo)排序?yàn)樯鷳B(tài)環(huán)境(B2)>鄉(xiāng)村發(fā)展(B3)>生活條件(B4)>人文景觀(B1)。由此可知,生態(tài)環(huán)境的權(quán)重最大,為0.510,這充分說明生態(tài)環(huán)境對構(gòu)建良好的人居環(huán)境起到最為重要的作用,它為村民提供所需的自然條件與自然資源,為鄉(xiāng)村的存續(xù)性發(fā)展構(gòu)建了重要的物質(zhì)平臺(tái)[5]。其次,鄉(xiāng)村發(fā)展的權(quán)重為0.269,這說明鄉(xiāng)村發(fā)展是現(xiàn)實(shí)需求,關(guān)系著所在村民的切身利益,需要通過對鄉(xiāng)村合理的開發(fā)與利用,最終使得村民得到切實(shí)的實(shí)惠,從而推動(dòng)鄉(xiāng)村進(jìn)一步發(fā)展。第三,生活條件與人文景觀的權(quán)重分別是0.121與0.100,生活條件主要體現(xiàn)在鄉(xiāng)村公共設(shè)施方面,它對提高村民的生活質(zhì)量也起到重要作用。而人文景觀則反映出獨(dú)特的地域文化特征。

從綜合權(quán)重與總排序中可以看出,生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性(C7)(0.190)、生態(tài)景觀的多樣性(C8)(0.140)、鄉(xiāng)村旅游開發(fā)情況(C15)(0.104)、鄉(xiāng)村空心化情況(C13)(0.101)、森林覆蓋率(C12)(0.097),分別排在前5名(表2)。其中3項(xiàng)關(guān)于生態(tài)環(huán)境方面,這充分說明生態(tài)系統(tǒng)對構(gòu)建宜居性、生態(tài)性和可持續(xù)發(fā)展的人居環(huán)境的重要性。其余2項(xiàng)關(guān)于空心化與旅游開發(fā),這反映了鄉(xiāng)村發(fā)展的內(nèi)在因素與外在條件的不可或缺性,在當(dāng)下鄉(xiāng)村振興背景下,這是大眾較為關(guān)切的因素。

2.2.2 普通公眾組調(diào)查結(jié)果。

普通公眾組主要是該村的普通村民及村社干部,通過問卷調(diào)查得到各個(gè)評價(jià)指標(biāo)的滿意度情況。共發(fā)放問卷85份,篩選出65份有效問卷,回收率76%。結(jié)果分析采用模糊綜合評價(jià)法,首先,設(shè)定評語集V={V1,V2,V3,V4,V5 },V1表示非常滿意,評語賦值區(qū)間為(85,100];V2表示滿意,評語賦值區(qū)間為(70,85];V3表示一般,評語賦值區(qū)間為(55,70];V4表示不滿意,評語賦值區(qū)間為(40,55];V5表示非常不滿意,評語賦值區(qū)間為[0,40](表3)。

其次,已知AHP構(gòu)建的準(zhǔn)則層指標(biāo)集U={u1, u2, u3,…,um},若U中第i個(gè)指標(biāo)對V中第1個(gè)指標(biāo)的隸屬度為Ri1,第i個(gè)指標(biāo)單因素評價(jià)的結(jié)果用模糊集合表示為:Ri=(Ri1,Ri2,…,Rim),以n個(gè)單因素評級集R1,R2,…,Rn為行組成矩陣Rmn[13]。

第三,根據(jù)AHP確定的各指標(biāo)權(quán)重,得出各層系指標(biāo)的模糊集W。權(quán)重集合的模糊集W表示:W=(W1, W2,W3,…,Wm)。最后,在確定單指標(biāo)評判矩陣R和權(quán)向量W之后,采用模糊合成運(yùn)算,求得模糊向量B,計(jì)算公式為

B=W×R=(w1, w2, …,wm) R11R12…R1n

R21R22…R2n

Rm1Rm2…Rmn

=(b1, b2, …bm)(4)

準(zhǔn)則層評判結(jié)果,采用最大隸屬度原則進(jìn)行評判,結(jié)果見表4。

根據(jù)準(zhǔn)則層評價(jià)矩陣與準(zhǔn)則層權(quán)重,采用模糊算子[13],進(jìn)行矩陣模糊合成運(yùn)算,最終得出目標(biāo)層模糊綜合評價(jià)矩陣:

A=WR=[0.185, 0.340,0.260,0.118,0.056]

權(quán)重下頭車村景觀滿意度綜合評價(jià)結(jié)果(圖3)。

2.3 綜合評判結(jié)果分析

在準(zhǔn)則層中,0.346是b1向量中的最大分量,采用模糊評價(jià)法中最大隸屬原則的評判結(jié)果為“一般”(以下其他準(zhǔn)則層指標(biāo)的評判結(jié)果均采用該類方法),這表明當(dāng)?shù)厝宋木坝^建設(shè)方面仍需要進(jìn)一步提升。從實(shí)地調(diào)研中不難發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)建筑完整性及與周邊環(huán)境的融合度欠佳,主要是由于傳統(tǒng)木制建筑難以滿足現(xiàn)代生活的需求,導(dǎo)致一些鄉(xiāng)土建筑未能得到當(dāng)?shù)卮迕竦闹匾暎词钩霈F(xiàn)損毀與坍塌現(xiàn)象,也得不到有效修繕。相比而言,當(dāng)?shù)卮迕窀敢庑藿ùu混結(jié)構(gòu)的房屋,然而,在缺乏統(tǒng)一規(guī)劃的前提下,極易造成地域建筑特色的破壞,也容易對生態(tài)環(huán)境造成不良影響。其次,由于受到外來文化的影響,該村落的傳統(tǒng)文化越來越趨于“同質(zhì)化”現(xiàn)象,有些特有的文化習(xí)俗也逐漸被遺忘。

b2的評判結(jié)果為“滿意”,說明研究區(qū)生態(tài)環(huán)境維護(hù)較好。該區(qū)域位于武陵山片區(qū)中,山地居多,地形起伏大,植被覆蓋率高,該村的綠化率達(dá)90%以上。當(dāng)?shù)卣P(guān)停了一些采石、采礦場,再加上村落開發(fā)程度不深,生態(tài)環(huán)境干擾度不高,生態(tài)環(huán)境整體保持較為完整,加之植物季相分明,生態(tài)景觀的多樣性較高。

b3的評判結(jié)果為“滿意”。該村將鄉(xiāng)村旅游放在鄉(xiāng)村發(fā)展的首要位置,重點(diǎn)打造大字溝古寨旅游點(diǎn),與當(dāng)?shù)靥厣糜雾?xiàng)目結(jié)合,如紅巖溪河漂流、民宿項(xiàng)目、鄉(xiāng)村民俗體驗(yàn)等。為進(jìn)一步挖掘旅游資源,當(dāng)?shù)卣舱谝?guī)劃當(dāng)?shù)鼐坝^布局,提升當(dāng)?shù)厝司迎h(huán)境,以提高當(dāng)?shù)鼐坝^吸引力。但是在“鄉(xiāng)村空心化情況”指標(biāo)中,滿意度較低,造成該現(xiàn)象的主要原因有以下2點(diǎn):一是該村的青壯年外流嚴(yán)重,村寨內(nèi)以老人與幼童為主要常住人口,這是該村的普遍現(xiàn)象;二是廢棄宅基地導(dǎo)致鄉(xiāng)村居民用地低效的空心化問題。

b4的評判結(jié)果為“一般”。隨著該村與異地對口援建項(xiàng)目的開展,該村的生活條件得到了一定改觀,主要表現(xiàn)在村級道路的硬化;電力設(shè)施水平提高;村衛(wèi)生所與村部建設(shè)提質(zhì)明顯等方面。但是由于該村住戶相對分散,生活垃圾分類處理能力明顯不足,因此生活垃圾的處理更多的是自家處理,很難做到集中定點(diǎn)處理。村內(nèi)公共活動(dòng)場地建設(shè)情況相對滯后,鄉(xiāng)村內(nèi)整體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況仍有待提升。

從圖3可以看出,村民對頭車村景觀資源總體滿意度為“滿意”,這得益于在興村振興政策的引領(lǐng)下,當(dāng)?shù)卣訌?qiáng)生態(tài)環(huán)境的治理,同時(shí)依托自然資源優(yōu)勢,加速發(fā)展當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè),積極改善基本生活條件,完善當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施條件,整體上提升了頭車村的景觀資源質(zhì)量。

3 頭車村鄉(xiāng)村景觀改進(jìn)對策

為了進(jìn)一步精準(zhǔn)分析頭車村景觀改善的著力點(diǎn),引入IPA分析法(重要性-績效感知分析, importance-performance ananlysis) ,由國外學(xué)者 Martilla 和 James 提出,最早用來分析顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的重要性與滿意度的感知[14]。IPA模型需建立二維系評價(jià)診斷模型,將橫軸設(shè)定為評價(jià)指標(biāo)權(quán)重,縱軸設(shè)定為評價(jià)指標(biāo)的滿意度,建立“重要性-滿意度”診斷模型[14]。將模型劃分為4個(gè)象限,分別為 Ⅰ 優(yōu)勢區(qū)、Ⅱ 維持區(qū)、Ⅲ 次要改善區(qū)、Ⅳ 亟待改善區(qū)。

參考計(jì)算得出的權(quán)重及滿意度參數(shù),于Excel繪制出坐標(biāo)系診斷模型,分界線分別為滿意度和重要性的均值(0.046,76)。優(yōu)勢區(qū)為“高重要-高滿意”,維持區(qū)為“低重要-高滿意”,次要改善區(qū)為“低重要-低滿意”,亟待改善區(qū)為“高重要-低滿意” (圖4)。

3.1 IPA分析結(jié)果

如圖4所示,在Ⅰ優(yōu)勢區(qū)中分布有生態(tài)景觀的多樣性(C8)、森林覆蓋率(C12)、鄉(xiāng)村景觀旅游開發(fā)情況(C15)、鄉(xiāng)村景觀的吸引力(C16),這4項(xiàng)指標(biāo)屬于高滿意度與高重要性,這既是頭車村較為重要的景觀資源要素,同時(shí)也得到了當(dāng)?shù)卮迕竦闹匾暎@4項(xiàng)要素是該村的優(yōu)勢資源。

Ⅱ 維持區(qū)分布有鄉(xiāng)村建筑識(shí)別性(C2)、建筑群落的完整性(C3)、鄉(xiāng)村文化的豐富程度(C4)、鄉(xiāng)村文化符號特征(C5)、鄉(xiāng)村文化的認(rèn)可度(C6)、水體質(zhì)量優(yōu)良性(C11)、村民對鄉(xiāng)土景觀滿意情況(C14)、村容的整潔程度(C18),這7項(xiàng)指標(biāo)屬于高滿意度與低重要性,在今后的發(fā)展中無須花費(fèi)太多精力,避免過度投入造成資源浪費(fèi),達(dá)到資源的合理配置。

Ⅲ次要改善區(qū)分布有鄉(xiāng)村建筑與環(huán)境的協(xié)調(diào)性(C1)、自然災(zāi)害頻發(fā)率(C9)、農(nóng)田的破碎度(C10)、鄉(xiāng)村公共活動(dòng)場地(C17)、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施完善情況(C20)、鄉(xiāng)村廁所和污水處理情況(C21)、生活垃圾分類情況(C22)。這些指標(biāo)關(guān)系著村民的日常生活與生活環(huán)境等要素相對重要,但是村民的滿意程度普遍不高,應(yīng)該成為當(dāng)?shù)鼐坝^資源建設(shè)的改善重點(diǎn)。

Ⅳ亟待改善區(qū)分布有生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性(C7)、鄉(xiāng)村空心化情況(C13)、村民生活出行便捷度(C19)。這3個(gè)指標(biāo)重要性高,但是滿意度很低,四象限中表現(xiàn)最差,應(yīng)該成為該村景觀資源改善工作下一步重點(diǎn)關(guān)注的問題。

3.2 鄉(xiāng)村景觀資源可持續(xù)性改進(jìn)對策

根據(jù)以上IPA分析結(jié)果得知,頭車村景觀資源可持續(xù)發(fā)展的提升應(yīng)該有所側(cè)重,擬從以下4個(gè)方面提出優(yōu)化方案。

3.2.1 加強(qiáng)鄉(xiāng)村人居環(huán)境地域文化的研究與改善。

地域文化是鄉(xiāng)村人居環(huán)境的基本要素,地域文化突出了鄉(xiāng)村人文環(huán)境的空間屬性[15]。研究表明,村民對該村的特色文化認(rèn)知性尚可,但是對特色文化的多樣性表現(xiàn)及文化內(nèi)容的豐富程度還有待提高。首先,當(dāng)?shù)卣皩<覒?yīng)對當(dāng)?shù)氐赜蛭幕男纬杉白冞w過程進(jìn)行深入研究,深入挖掘當(dāng)?shù)靥厣幕釤挸鰝鹘y(tǒng)文化要素并加以運(yùn)用,對于人文景觀的建設(shè)須因地制宜,避免千篇一律。其次,對當(dāng)?shù)氐奶厣ㄖ?yīng)當(dāng)采取保護(hù)與發(fā)展并舉,既要最大程度地保護(hù)建筑景觀的鄉(xiāng)土性,也要適應(yīng)現(xiàn)代化的使用功能。具體可以從建筑的風(fēng)貌、年代、位置、完整性等特點(diǎn)將建筑劃分不同類型,再從保護(hù)、維持、修整、改造4個(gè)方面提出有效措施[16]。對于居民新建房屋,應(yīng)該與周邊環(huán)境與建筑群落相融合,彰顯出建筑風(fēng)格的地域性。其三,還要加強(qiáng)普通村民對本土文化習(xí)俗的認(rèn)知與理解,通過開展傳統(tǒng)文化宣講,特色習(xí)俗情景再現(xiàn),舉辦當(dāng)?shù)靥厣幕顒?dòng)等手段來加強(qiáng)大眾對本土文化的認(rèn)可,同時(shí),也要加大整治鄉(xiāng)村中的不良風(fēng)氣,堅(jiān)決遏制外來文化中的陋習(xí)在該村的傳播。

3.2.2 加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理,促進(jìn)生態(tài)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

頭車村生態(tài)環(huán)境整體質(zhì)量雖然保持良好,但是該地區(qū)仍具有生態(tài)穩(wěn)定性較脆弱的特點(diǎn)。由于早些年采石、采礦的原因,加上修建龍永高速,對該村的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生了一些遺留性的不利影響,少量山體出現(xiàn)了巖漠化的現(xiàn)象。因此,應(yīng)該重視恢復(fù)該村原有生態(tài)景觀的完整性,通過生態(tài)修復(fù)的手段對已破壞的生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行人工干預(yù),采用物種培養(yǎng)和結(jié)構(gòu)的合理配置對其進(jìn)行恢復(fù)。在恢復(fù)其完整性的同時(shí),更要注重生態(tài)系統(tǒng)多樣性保護(hù),采取有利于生態(tài)多樣性保護(hù)的耕作與管理行為,使該村的景觀資源更加豐富,植物季相更加分明,“美景度”更高。

依托良好的生態(tài)環(huán)境,深挖生態(tài)資源,打造具有“一村一景致”的生態(tài)旅游方式,從而拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。首先,頭車村依靠良好的生態(tài)環(huán)境、河流高差等要素,是發(fā)展避暑度假、健身運(yùn)動(dòng)、山林養(yǎng)生等生態(tài)旅游休閑的好地方。其次,立足綠水青山,大力發(fā)展生態(tài)創(chuàng)意農(nóng)業(yè)。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)該樹立農(nóng)業(yè)“三產(chǎn)化”的思想,立足鄉(xiāng)村生態(tài)化的主線,發(fā)展生態(tài)創(chuàng)意農(nóng)業(yè),提升農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品的附加值,如觀光農(nóng)業(yè)、旅游休閑農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè)等。

3.2.3 治理鄉(xiāng)村居民空心化問題,提升鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展。

該村的空心化問題是阻礙鄉(xiāng)村發(fā)展的一項(xiàng)關(guān)鍵性問題。經(jīng)過調(diào)查研究,建議分兩步走來解決這一問題。首先,當(dāng)?shù)卣畬ζh(yuǎn)且零散的住戶進(jìn)行摸排調(diào)查,統(tǒng)計(jì)出具體的數(shù)量、所處位置、周邊的生活配套等具體信息。特別是一些地處交通不便、生活配套較差且地勢較高的住戶,政府可與農(nóng)戶協(xié)商,由政府出資,將其整體搬遷至人口密度大、生活設(shè)施完善、交通相對便利的村寨。這樣既有利于村寨管理,又能夠改善這些偏遠(yuǎn)住戶的生活水平,有利于農(nóng)戶常住,更有利于村寨的人居環(huán)境的統(tǒng)一規(guī)劃與布局。對于一些廢棄或搬遷的宅基地,鄉(xiāng)政府應(yīng)當(dāng)收回與恢復(fù)區(qū)域生態(tài)環(huán)境,有效地提升廢棄點(diǎn)的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量,消除已有或潛在的景觀視覺污染。

其次,在鄉(xiāng)村振興政策的指引下,以政府牽頭,發(fā)展該村村民參與的旅游開發(fā)項(xiàng)目,切實(shí)給當(dāng)?shù)卮迕駧韺?shí)惠,吸引外出務(wù)工人員的回流,發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展。

3.2.4 完善村落布局規(guī)劃,提升人居環(huán)境的可居性。為了進(jìn)一步完善村落的規(guī)劃與布局,分類制訂村寨的發(fā)展方向。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)該確定鄉(xiāng)村重點(diǎn)發(fā)展村寨、一般發(fā)展村寨,并且對于地理位置嚴(yán)峻的村寨,試行遷寨并點(diǎn)工程。對于重點(diǎn)發(fā)展村寨(如大字溝古寨)要求村容整潔,進(jìn)村道路拓寬,排污管網(wǎng)建設(shè),生活設(shè)施配套齊全,建筑特色還原,村寨布局合理等。這些措施只為營造出良好的生產(chǎn),生活環(huán)境,保持親切的鄉(xiāng)土氣息,創(chuàng)造出和諧的人工景觀,與周邊環(huán)境形成統(tǒng)一的整體美感。一般發(fā)展村寨要考慮基礎(chǔ)性條件:生態(tài)治理,道路清潔,村容整潔,滿足基本生活要求。對于一般村寨的定位,主要以保證基本民生為主。

加強(qiáng)頭車村人居環(huán)境的建設(shè),可以從可居性與可持續(xù)發(fā)展的能力去研究。“可居性”主要體現(xiàn)在村民居住條件的適宜性與便捷性。當(dāng)?shù)卣畱?yīng)該新建污水處理設(shè)施與污水管網(wǎng),收集生活污水進(jìn)行統(tǒng)一處理,選擇地埋式一體化污水處理設(shè)施;提高公共廁所的運(yùn)行與管理水平,實(shí)現(xiàn)無公害化處理;改造村部,完善內(nèi)部功能,增設(shè)村民公共活動(dòng)場地,滿足村民的精神活動(dòng)需求;梳理路網(wǎng),拓寬路面,優(yōu)化道路系統(tǒng),在道路兩旁增設(shè)綠化,突出鄉(xiāng)土特色;加強(qiáng)垃圾分類處理,按半徑增設(shè)垃圾收集設(shè)備,建立環(huán)衛(wèi)管理體制;增開通往紅巖溪鎮(zhèn)的班車車次,改善村民出行現(xiàn)狀,全方位地提升該村的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在景觀方面,也應(yīng)該加強(qiáng)人工景觀的建設(shè),優(yōu)化該村的景觀層次,使鄉(xiāng)村規(guī)劃與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)真正做到惠民與利民,提升村民的滿意程度,利于提高鄉(xiāng)村人居環(huán)境和生態(tài)景觀質(zhì)量維護(hù)的長久性[1]。

4 結(jié)論

基于人居環(huán)境可持續(xù)發(fā)展前提下的景觀評價(jià),充分反映了鄉(xiāng)村人居環(huán)境各因素之間的相互作用、相互影響下對鄉(xiāng)村景觀格局構(gòu)成與形成的關(guān)系。運(yùn)用AHP層次分析法構(gòu)建頭車村景觀資源的評價(jià)模型,并計(jì)算出相應(yīng)指標(biāo)的權(quán)重;其次,再結(jié)合模糊綜合法得到頭車村景觀資源總體滿意度情況;最后利用IPA分析法,進(jìn)一步分析各指標(biāo)的綜合優(yōu)勢與亟待改進(jìn)之處。整個(gè)研究過程通過量化各評價(jià)指標(biāo),并對其優(yōu)劣勢進(jìn)行定量化分析與研究。

該研究結(jié)果表明,頭車村鄉(xiāng)村景觀資源總體評價(jià)為“滿意”水平,但是仍有進(jìn)一步提升的空間。在IPA分析中,生態(tài)景觀的多樣性(C8)、森林覆蓋率(C12)、鄉(xiāng)村旅游開發(fā)情況(C15)、鄉(xiāng)村景觀的吸引力(C16),均為滿意度與重要性相對較高的指標(biāo),亦是頭車村的優(yōu)勢景觀資源;生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性(C7)、鄉(xiāng)村空心化情況(C13)、村民生活出行便捷度(C19),這3項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)為高重要性、低滿意度,是阻礙頭車村景觀資源發(fā)展的最主要因素,更是亟待解決的問題。

在研究結(jié)果的基礎(chǔ)上,立足于生態(tài)優(yōu)先、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村民生產(chǎn)生活及特色文化保護(hù)等相關(guān)要素,提出加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境治理,提升鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活設(shè)施水平,完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求的方法體系與優(yōu)化路徑,為頭車村景觀的優(yōu)化提質(zhì)與人居環(huán)境的改善提出科學(xué)合理的決策依據(jù),以求更為精確、高效地提升該村的整體景觀品質(zhì)。

該研究所構(gòu)建的景觀評價(jià)體系,由于數(shù)據(jù)收集的局限性,筆者對頭車村景觀構(gòu)建與評價(jià)量化表征還存在數(shù)據(jù)支撐不足及微觀刻畫精度不夠等問題,相關(guān)研究結(jié)論還有待進(jìn)一步檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

參考文獻(xiàn)

[1] 劉濱誼,王云才.論中國鄉(xiāng)村景觀評價(jià)的理論基礎(chǔ)與指標(biāo)體系[J].中國園林,2002,18(5):76-79.

[2] 杜巖,李世泰,秦偉山,等. 基于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的鄉(xiāng)村人居環(huán)境質(zhì)量評價(jià)與優(yōu)化研究[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2021,42(1):248-255.

[3] 王偉,楊豪中,陳媛,等.鄉(xiāng)村生態(tài)景觀的構(gòu)建與評價(jià)研究[J].西安建筑科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2015,47(3):448-452.

[4] 謝花林,劉黎明,李蕾.鄉(xiāng)村景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)的相關(guān)問題探討[J].中國園林,2003,19(3):39-41.

[5] 劉濱誼,陳鵬.鄉(xiāng)村人居環(huán)境風(fēng)貌評價(jià)與優(yōu)化[J].中國城市林業(yè),2020,18(6):1-8.

[6] 王云才.論中國鄉(xiāng)村景觀評價(jià)的理論基礎(chǔ)與評價(jià)體系[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2002,36(3):389-393.

[7] 王燁梓,韋寶婧,胡希軍,等.基于保護(hù)和利用視角下的松嶺村鄉(xiāng)土景觀資源評價(jià)[J].西北林學(xué)院學(xué)報(bào),2021,36(6):281-288.

[8] 李伯華,曾燦,竇銀娣,等. 基于“三生”空間的傳統(tǒng)村落人居環(huán)境演變及驅(qū)動(dòng)機(jī)制:以湖南江永縣蘭溪村為例[J].地理科學(xué)進(jìn)展,2018,37(5):677-687.

[9] 孔德政,謝珊珊,劉振靜,等.基于AHP法的鄉(xiāng)村人居環(huán)境評價(jià)研究:以趙河鎮(zhèn)為例[J].林業(yè)調(diào)查規(guī)劃,2015,40(3):99-104.

[10] 張琳,馬椿棟. 基于人居環(huán)境三元理論的鄉(xiāng)村景觀游憩價(jià)值研究[J].中國園林,2019,35(9):25-29.

[11] 雷文韜,黃明華,謝宏坤.湘西州典型鄉(xiāng)村聚落景觀空間分異特征及驅(qū)動(dòng)因素分析[J].中國農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃,2021,42(6):146-154.

[12] 劉燦燦,孫新旺. 基于層次分析法及模糊綜合評價(jià)法的中山陵景區(qū)核心景點(diǎn)設(shè)施適老性評價(jià)[J].廣東園林,2022,44(1):56-61.

[13] 王韶晗,許大為,宋爽,等. 基于生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能的國家濕地公園景觀質(zhì)量評價(jià):以黑龍江大興安嶺地區(qū)為例[J].中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào),2022,42(2):181-190.

[14] 李天舒,曾獻(xiàn)君,劉迪雅,等. 南京牛首山文化旅游區(qū)游客滿意度分析:基于IPA 分析法的評價(jià)研究[J].福建工程學(xué)院學(xué)報(bào),2021,19(4):401-408.

[15] 李伯華,劉沛林.鄉(xiāng)村人居環(huán)境:人居環(huán)境科學(xué)研究的新領(lǐng)域[J].資源開發(fā)與市場,2010,26(6):524-527,512.

[16] 徐文輝,唐立舟.美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)“四宜”策略研究[J].中國園林,2016,32(9):20-23.

- 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué)的其它文章

- 基于鄉(xiāng)村振興視閾下涉農(nóng)高校的耕讀教育模式初探

- 新農(nóng)科背景下涉農(nóng)法律人才培養(yǎng)研究

- 鄉(xiāng)村振興視域下新型職業(yè)農(nóng)民培育實(shí)踐研究

- 新農(nóng)科背景下以創(chuàng)新能力培養(yǎng)為導(dǎo)向的植物病理學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革

- 新農(nóng)科背景下涉農(nóng)高校實(shí)踐基地建設(shè)及校企合作模式的研究與實(shí)踐

- “兩性一度”標(biāo)準(zhǔn)下植病研究法混合式教學(xué)模式探索