多元助學:“雙減”背景下初中數學智慧作業的開發實踐

陸明 易良斌

[摘? 要] 文章介紹了“雙減”背景下初中數學智慧作業體系的建構,舉例闡述了多元、分層的智慧作業的設計路線、開發實踐和評價反饋. 智慧作業體系能促進學生認知發展,適應學生自主學習的時空環境;能夠及時、精準、有效地評價和反饋作業,為傳統作業形式單一、機械低效、缺乏精準反饋等問題提供了解決思路.

[關鍵詞] 雙減;智慧教育;分層作業;多元作業;作業評價

問題的提出

隨著國家和省市“雙減”工作的相關要求落地,如何融合智慧教育新技術為學校作業改革助力賦能,進一步規范作業管理、提升作業設計和實施質量已經成為廣大學校和教師共同面對的挑戰[1].

眾所周知,作業是教師引導學生開展自主學習,承載學習內容、體現學習方式,體現過程性評價的重要手段,通過作業教師可以了解學生的學習狀態,引導學生的有意義學習. 筆者依托學校“空中課堂”,構建“智慧”教學環境下基于大數據的智慧作業體系,精簡優化課堂作業結構設計,促進學生認知發展;拓展課后作業形式,使作業體系更加適應自主學習空間;及時、精準、有效地評價智慧作業,使“雙減”背景下的教學發揮出旺盛的活力.

1. “多元助學”的內涵

“多元助學”有兩層內涵:一是指利用智能設備、大數據分析的智慧學習. 智慧學習(Smart Learning)是利用多媒體、互聯網、智能設備等豐富、加速學習過程,借助開放資源和智能環境促進能力發展和創造力提升的學習方式[2]. 二是指教師在作業設計與管理過程中體現的教學智慧.

針對傳統作業形式單一、機械重復、教學反饋缺乏精準性等問題,筆者基于智能教學環境開發有別于傳統紙筆作業的體驗作業、探究作業等課后作業形式,以激發學生的學習興趣,促進學生理解學科本質,幫助學生養成學科素養和科學情感態度價值觀. 利用認知診斷理論設計前后測,對學生的認知水平進行分層,利用大數據智慧有效診斷學生的迷思概念與認知缺陷.

2. “多元助學”下的智慧作業體系

隨著課程教學改革的不斷推進,作業不再是傳統意義上的課后訓練,它已經融入學習的全過程. 所以,作業并非一項附屬意義的學習活動,而是一項具有獨立意義的學習活動[3].

“多元助學”下的智慧作業體系主要包括作業結構、作業形式、作業評價等要素,依托“空中課堂”平臺的支持,貫穿整個作業設計、管理、評價的過程(如圖1所示). 體系旨在將智能化作業融入智慧學習全過程,使作業成為自主探究等學習方式的載體,充分發揮大數據的優勢,借作業研究帶動作業精簡和備課改進,從“教學設計”轉向“學習設計”. 與此同時,探索方法去解決作業實踐中產生的作業結構設計、智慧作業開發、作業評價反饋等方面的問題.

“多元助學”下的智慧作業體系的設計

1. 課堂分層作業的設計

課堂作業包括支架作業、驅動作業、推進作業,其設計路線如圖2所示.

支架作業源于教師對課標、教材以及學生的分析,關注學生的認知起點. 驅動作業以預習作業中暴露的認知障礙為“鉚點”,強化概念轉變. 推進作業作為學習效果的后測評價與前測結果的比較,檢驗學習有效性并針對性反饋知識漏洞,從而減少大量的無效練習.

2. 課后多元作業的設計

課后作業主要有紙筆作業、體驗作業、探究作業等,其設計路線如圖3所示. 作業形式的選擇源于學生調查,根據課標選取教材或拓展內容與相應作業形式相整合,在考慮學生學習興趣的同時也應立足課標要求. 對作業成果采用學生互評和教師點評相結合的方式,減少反復的機械訓練.

智慧作業體系的開發實踐

1. 課堂分層作業的開發實踐

在作業設計中,教師要考慮到班級學生不同的學業水平和能力,不同的學習習慣等,教師要設計出難易程度不一樣的、類型不同的分層作業,以滿足不同層次學生的學習需求,保護好學生的學習動力.

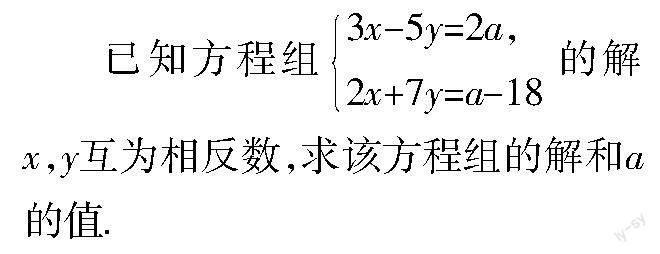

例如,在“含參數的二元一次方程組的解”這節課中,三個核心如圖4所示.

實施過程如下:

(1)先設置支架作業.

題1:根據下列條件求方程3x+y=4的解.

①x的值與y的值相等;

②x的值與y的值互為相反數;

③y的值是x的值的5倍.

設計意圖? 給出由一般式和文字組成的不同形式的二元一次方程組,促進學生對方程組本質的理解.

設計意圖? 經過改編,得到一個含參數a的簡單的二元一次方程組(其中的一個方程含參數a),難度相對有所提高.

上述兩道題能讓學生體會到方程從無參到有參的過渡,題2雖然有參數,但在題1的驅動下,學生容易利用條件重組簡單的無參二元一次方程組. 這兩道題的解決為新課學習起著鋪墊作用.

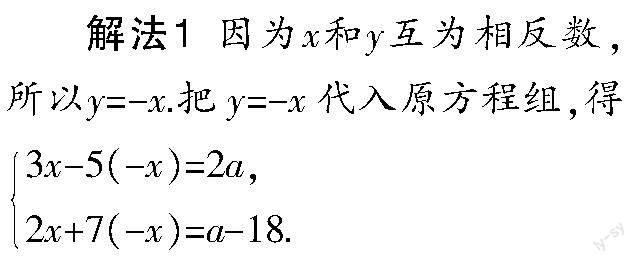

(2)再設置驅動作業.

題目層面? 含x,y,a三個字母的方程組,有別于常見的含兩個字母的二元一次方程組,也照應了支架作業中的題2,但要比題2更麻煩一些——不容易利用條件重組簡單的二元一次方程組.

學生層面? 指向中心問題的解決——先消誰?怎么消?

評析? ①能對問題結構進行重組和調整,具有靈活性;②善于從容易突破的地方入手.

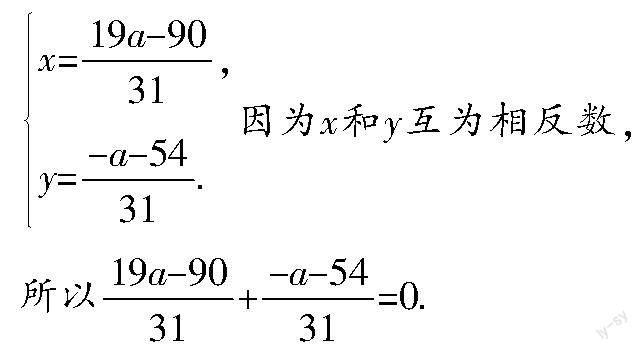

解法2? 把a當成一個常數,解得

評析? ①習慣按照題目給出條件的先后順序進行處理,靈活性有所缺失;②對“用含有一個未知數的代數式表示另一個未知數”這一難點有較好的掌握,具有較強的代數式變形能力;③能處理好未知數與常數的關系,具有較好的字母系數處理能力.

評析? ①能充分意識到未知數之間的依存關系;②具有較好的加減消元技能.

解法5? 因為x和y互為相反數,所以x+y=0. 將原方程組轉化為31(x+y)=18a-144,把x+y=0整體代入該方程,得a=6.

評析? 選擇解法4或解法5的學生,都善于運用整體思想把復雜問題簡單化,其區別在于:解法4側重于對每一個方程運用整體思想,解法5則側重于對整個方程組運用整體思想.

通過這個驅動作業的不同解法背后的思維差異的分析,可了解學生對這道題目的掌握情況,精確分層學生的學習水平,有助于后面對不同水平的學生進行針對性的輔導和講評. 師生評析對標如表2所示.

課中的驅動作業具有時效性,教師要針對學生的學習水平和作業表現即時進行輔導,幫助學生及時發現問題、糾正錯誤.

(3)完成驅動作業后對學有余力的學生設置推進作業.

改變這一組推進作業題目中的條件,從整數解和不等式兩個維度拓寬知識面.

2. 課后多元作業的開發實踐

(1)形式1:快速反應練習.

研究表明,學生的學習動機與作業形式的設計有關,開放性的作業更能激發學生的學習興趣. 筆者以本節課內容設置快速反應練習,以試題的形式開發挑選相關概念的理解性課后習題作為后測,預在“空中課堂”平臺上以電子問卷的形式發送并收集,試題設計一般選擇客觀題便于系統自動識別批改和數據分析.

A. 1? ? ? B. 2? ? ? C. 3? ? ? D.4

A. -3 ? ? ? ? ? ? ?B. -2

C. 2 ? ? ? ? ? ? ? ?D. 無法計算

A. -2 ? ? ? B. -3? ? ?C. 1? ? D. -4

A. 1? ? ? ?B. 2? ? ?C. -1? ? D.0

A. 2? ? ? ?B. -2 ? ? C. 1? ? D. -1

利用“空中課堂”智能系統統計學生的“答題正確率—答題用時”的散點關系,發現學生的答題正確率和答題用時之間在總體上呈負相關.如圖5所示,將“答題正確率—答題用時”(答題正確率均值為75%,答題用時均值為5.35 min)的散點關系劃分為四個區域:A,B區域的學生答題正確率高,知識掌握得較好,其中A區域的學生思維靈敏,答題用時短;C,D區域的學生答題正確率低,知識掌握存在缺陷,其中C區域的學生答題用時較短,需要及時關注課堂學習專注度,D區域的學生答題用時較長,需要及時關注課堂概念的理解以及學習方法的運用.

(2)形式2:編題解題探究作業.

與機械重復的紙筆作業相比,體現項目化學習的編題解題探究作業更能促進學生對數學本質的理解與學生數學素養的提升.

關注點1:條件與結論的位置變一變.

②當a=-2時,x,y的值互為相反數;

③當a=1時,該方程組的解也是方程x+y=4-a的解;

④若x≤1,則1≤y≤4.

正確的結論是_________(填寫編號).

關注點2:字母變一變.

(3)形式3:數學體驗作業.

體驗作業包括教材設計的體驗活動,觀看科普電影和書籍,閱讀數學史資料,撰寫科普小文章,等等.

調查發現,不同年級的學生對作業形式的傾向存在差異. 結合調查結果,筆者對七年級學生開發以閱讀體驗為主的作業(如圖6所示).

通過閱讀《數學讀本》,不同學生在知識和能力上有不同的發展. 以課文《解二元一次方程組的“神器”——行列式解方程組》為例,初級讀者雖然可能不理解課本內容,但仍然可以開闊視野,陶冶情操. 中級讀者能夠通過學習、理解課本內容,用行列式解簡單的二元一次方程組. 高級讀者深刻理解用行列式解方程組,并結合信息技術“Python(計算機編程語言)”開發解方程組的工具.

研究結論

1. 課堂分層作業促進學生智慧學習的認知發展

研究基于認知理論關注學生在智能環境下的認知狀態,優化課堂作業的結構,應用智能系統設計分層作業,及時、精準發現學生在學習過程中潛在的迷思概念與認知障礙,幫助學生實現概念轉變,促進學生認識、理解概念.

結果表明,在概念檢測反饋上,學生的課堂后測成績普遍優于課堂前測(支架作業)成績,智慧作業體系下的課堂分層作業保證了教學的有效性,促進了學生的認知發展,減少了大量的無效練習.

2. 課后多元作業適應學生自主學習的時空環境

針對智慧學習更加自由的學習空間特征,通過問卷調查開發體驗作業(觀影、閱讀、寫作等)、探究作業(實驗探究、項目學習、課題研究等)等形式多元的作業.

結果表明,智慧作業體系下的課后多元作業能激發學生的學習興趣,提高學生學習的主動性,促進學生對數學本質的理解以及學生數學素養的提升,鍛煉學生的實踐能力,促使學生適應自主學習的時空環境.

3. 智能應用能及時、精準、有效地評價智慧作業

運用“空中課堂”及時評價和反饋學生的課堂作業,憑借智能應用實現精準答疑反饋,數據統計使教學評價實現由“質性經驗”向“量化實證”轉變.

結果表明,智慧作業體系下的大數據和智能應用能夠及時、精準、有效地評價和反饋作業,發揮“雙減”背景下智慧教學的教育活力.

參考文獻:

[1]王晶瑩,周丹華,李想,孟丹寧,鄭永和. “雙減”背景下的家庭作業:問題回顧、作用機制分析與提質增效路徑選擇[J]. 現代遠距離教育,2022(01):57-63.

[2]彭斌. 基于人工智能的教學賦能“雙減”[J]. 教育導刊,2022(01):81-88.

[3]張豐. 學習設計與作業設計:融匯“教”“學”全過程[J]. 人民教育,2019(23):47-51.