一道中考試題的深度探尋

——以2023年揚州市中考第28題為例

姚 軍 李愛民

? 江蘇省高郵市甘垛鎮澄陽初級中學 ? 江蘇省儀征市新集中學

中考試題的命制立意是體現考試目的,反映學科本質及課程教學改革方向.一份高質量的試卷是命題人經過反復推敲、仔細斟酌、精心打磨形成的,由科學、可信、新穎、有充足的信息和一定深度的考題組成.其中壓軸題尤為突顯,它綜合性較強,一般從學生所學知識、思維方法、問題呈現等方面進行設計,突出考查學生數學學科的關鍵能力,體現培養學生學科素養和素養目標的整體結構能力.

當然,很多壓軸題由于受時間、空間、難度要求等方面的限制,還有一些知識未能呈現在試題中,如果從設問的不同角度進一步挖掘定能展現更完整的知識體系,同時對學生的思維能力的培養起到延續和創新作用.筆者通過對2023年揚州市中考數學試卷第28題的深度探尋,挖掘了更多有價值的問題,以達到培養學生幾何直觀、空間觀念、推理能力的目的,幫助學生感悟數學的價值,并能夠從問題解決的過程中獲得數學活動經驗,對數學產生好奇心和求知欲,增強學習數學的興趣,建立學習數學的信心[1].

1 原題呈現

在平面直角坐標系xOy中,已知點A在y軸正半軸上.

(1)如果四個點(0,0),(0,2),(1,1),(-1,1)中恰有三個點在二次函數y=ax2(a為常數,且a≠0)的圖象上.

①a=______.

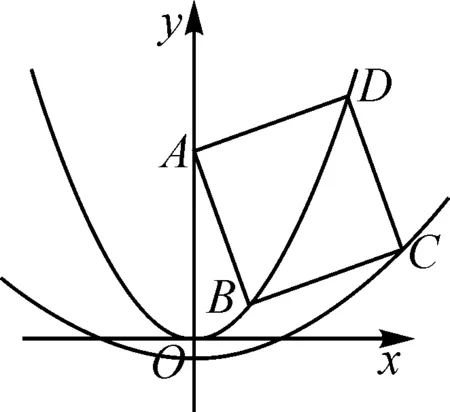

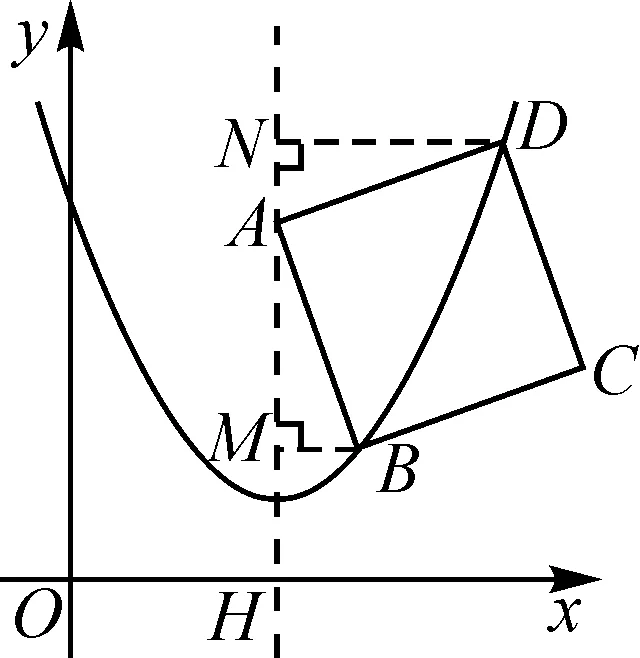

②如圖1,已知菱形ABCD的頂點B,C,D在該二次函數的圖象上,且AD垂直于y軸,求菱形的邊長.

圖1

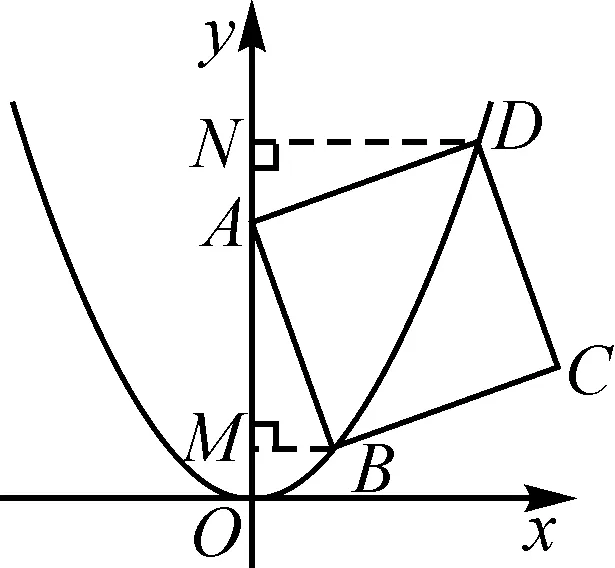

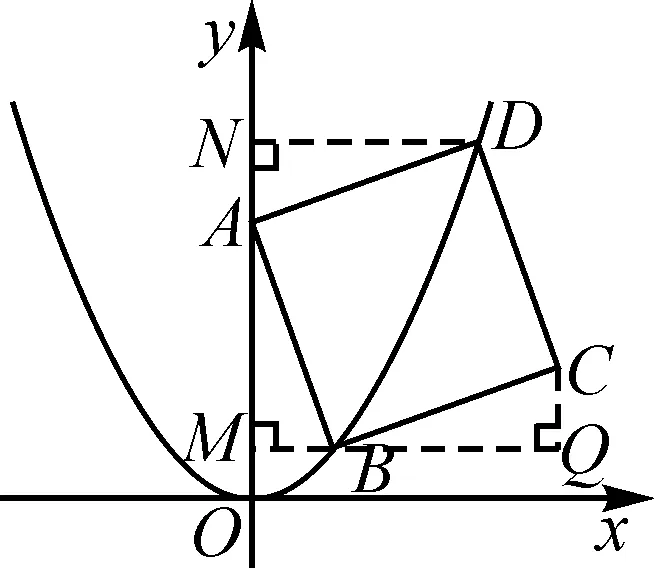

③如圖2,正方形ABCD的頂點B,D在該二次函數的圖象上,點B,D在y軸的同側,且點B在點D的左側,設點B,D的橫坐標分別為m,n,試探究n-m是否為定值,如果是,求出這個值;如果不是,請說明理由.

圖2

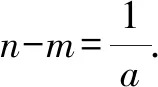

(2)已知正方形ABCD的頂點B,D在二次函數y=ax2(a為常數,且a>0)的圖象上,點B在點D的左側,設點B,D的橫坐標分別為m,n,直接寫出m,n滿足的等量關系式.

2 試題解析

上述試題解析如下.

解析:(1)①由于二次函數y=ax2頂點在原點,對稱軸為y軸,因此可判斷點(0,2)不在該二次函數的圖象上,其他三個點在該二次函數的圖象上,進而求出a=1.

③如圖3,若點B,D同在y軸右側,過點B,D分別作y軸的垂線,垂足分別為M,N,易得△ABM≌△DAN,所以BM=AN,AM=DN.因為B(m,m2),D(n,n2),所以AN=m,AM=n,NO=n2,MO=m2.因為NO-MO=MN,所以n2-m2=m+n,即(n+m)(n-m)=m+n.又n+m≠0,所以n-m=1.若點B,D同在y軸左側,同理可得n-m=1.綜上可得,n-m=1.

圖3

圖4

評注:本題以探索圖形在拋物線上的運動產生的幾何模型為背景,關注學生的代數推理能力.綜合考查二次函數與特殊四邊形等初中數學核心知識,考查學生幾何直觀能力與圖形模型思想.通過圖形的運動變化,突出對模型思想、分類討論、數形結合等數學思想方法的考查.作為綜合題,問題層層推進,難度逐步增加,體現了從特殊到一般的數學思想,起到了區分與把關的作用.

3 考題再思考

3.1 對未關注的點A,C的思考

接著原題(1)中的第③問繼續探究,在正方形ABCD中,我們關注的點當然是拋物線上的B,D兩點,這兩點始終在拋物線上,而另兩點A,C往往被我們忽略了,其中點A在y軸正半軸上運動,它引領點B,D的位置,但運動的軌跡始終是一條射線.正方形ABCD中還有一點C,它的運動軌跡又是什么呢?

借助幾何畫板追蹤點C,會發現點C的運動路徑是一條拋物線,如圖5.怎么理解呢?

圖5

如果把B,D兩點看作一動點(兩點位置存在一定的關系),點C隨點B,D的運動而運動,又點B,D在拋物線上運動,由“瓜豆原理”可知點C也在拋物線上運動.

圖6

基于此結論,可以設置如下問題:

(1)求動點C的軌跡方程;(2)求動點C的縱坐標的最小值;(3)求正方形ABCD面積的最小值.

在探尋點C的運動軌跡時,兩次運用了“K”字型模型進行轉化,一次是找B,D兩點橫坐標的關系,另一次是找點C與B,D兩點橫坐標的關系,對思維能力的要求較高.學生從中獲取了解決問題的基本策略,同時培養了代數推理能力.

3.2 對拋物線的一般性思考

3.2.1 將拋物線沿y軸平移

將拋物線y=ax2(a為常數,且a>0)沿y軸向上或向下平移|k|個單位長度,此時拋物線的解析式為y=ax2+k(a為常數,且a>0).

圖7

3.2.2 將拋物線沿x軸平移

圖8

3.2.3 將拋物線沿x軸、y軸平移

將拋物線y=ax2(a為常數,且a>0)的圖象先沿x軸向左或向右平移|h|個單位長度,再沿y軸平向上或向下平移|k|個單位長度,此時拋物線的解析

圖9

不難發現,無論拋物線怎么平移,這樣的正方形若存在,則B,D兩點的橫坐標的關系只取決于對稱軸的位置以及a的大小.基于此結論,可以設置如下問題:對于二次函數y=ax2+bx+c(a,b,c為常數,且a>0),點A在對稱軸上,正方形ABCD的頂點B,D在該二次函數的圖象上,試探究B,D兩點橫坐標的關系.

在研究圖形的性質和運動過程時,如果從整體變化和相對位置不變的角度探尋,進行縱向挖掘,層層推理,由易到難,會發現更深刻、更一般的結論.這樣不僅可以優化考題設計,也能夠促進數學思維的縱深拓展.

4 感悟反思

4.1 立足方法,形成解題模式

上述試題的探究立足于幫助學生構建這類數學問題的解題模式,促進學生對圖形在拋物線上運動這一模型的識別和深度探尋,對學生提高解題速度和深度理解解題過程都有很大的幫助.該試題總結了與拋物線相關的正方形中B,D兩點的橫坐標之間的數量關系.上述探究都是通過設點的坐標,并用坐標表示線段的長度,再根據幾何模型中線段的數量關系列出方程,進而推導出B,D兩點的橫坐標之間的數量關系.將解題經驗顯性化、一般化,并總結出其中蘊含的數形結合、化歸與轉化、方程、函數建模等數學思想方法.

4.2 知識生長,激發思維延續

開展考題探究不僅要關注解題突破過程,還應重視拓展過程,在拓展的過程中促進知識的生長.弗賴登塔爾認為“數學學習唯一正確的方法是讓學生進行‘再創造’,也就是說,由學生本人把學習的東西實現或創造出來,教師的任務是為學生的發展創造條件、引導探索”[2].因此,平時的考題研究應不局限于原題,還應大膽探究,推廣衍生新問題,這樣學生的思維在原有的基礎上又能得到延續和發展,從而促進學生深入思考問題,把問題真正想深、悟透、學活.

4.3 滲透素養,聚焦關鍵能力

考題是學科素養和關鍵能力落實的主要衡量指標之一,這就要求教師平時不能僅停留在對考題方法的研究上,還應對考題立意、本質、拓展加以探究,旨在把學生對考題“研”的過程轉向教師對考題“命”的研究上.上述試題中,通過圖形在拋物線中的運動所產生的數學問題,讓學生在分析問題過程中借助數學模型培養幾何直觀、邏輯推理、數學運算等素養.

總之,在深度學習背景下的初中數學壓軸題的探究中,教師應注重培養學生發現并提出問題、分析并解決問題的能力,提高學生的問題意識,最終通過巧妙的問題設計,不斷提升問題厚度,使學生拓展思維寬度,提升思維深度,進而提升數學素養和關鍵能力.