指向主題意義探究的小學英語單元整體教學實踐

夏恩力

【摘 要】新課標在教學建議部分明確指出,要加強單元教學的整體性,并倡導以主題為引領,選擇和組織教學內容。現行教材單元主題線不清晰,導致教師在開展單元整體教學的過程中,在主題界定、內容組織等方面出現問題。文章以人教PEP版英語六年級下冊Unit 4 Then and now為例,從主題意義提煉、教學內容組織、教學活動設計、教學評價實施等方面探討了如何開展指向主題意義探究的小學英語單元整體教學。

【關鍵詞】小學英語 主題意義 單元整體教學

單元不是一個主題下幾篇課文的集合,而是一個學習單位,是一個包括目標、內容、過程和評價的學習單元。單元既是課程開發的基礎單位,也是課時計劃的背景條件。在新課程改革的背景下,單元整體教學被賦予了新的使命,成為達成學科核心素養培養目標、實現學科育人價值的重要途徑。《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)強調要加強單元教學的整體性,提出教師要強化素養立意,圍繞單元主題,充分發掘育人價值,確立單元育人目標和教學主線;深入解讀和分析單元內各語篇及相關教學資源,引導學生基于對各語篇內容的學習和主題意義的探究,逐步建構和生成圍繞單元主題的深層認知、態度和價值判斷,促進其核心素養綜合表現的達成。

現行小學英語教材多以話題引領并組織課程內容,單元主題線不清晰,導致教師在開展單元整體教學過程中,出現以下問題:(1)單元主題界定模糊,或忽視主題意義,或主題界定“高大上”,與教材內容或學生認知水平脫節;(2) 教師對單元教學內容組織不當,或死摳語言點,不關注主題意義,或忽視教材內容,隨意打亂教材編排順序,另構教學文本;(3)單元內各課時教學活動開展重語言知識疊加,與單元主題之間缺乏關聯;(4)單元教學評價考核維度單一,多為分項語言能力評價的集合,欠缺對單元主題認知及綜合語用能力的考核。

針對以上問題,本文以人教PEP版英語六年級下冊Unit 4 Then and now為例,探討如何開展指向主題意義探究的小學英語單元整體教學。

一、以語篇研讀為基礎,提煉主題意義

新課標提出,要以語篇研讀為邏輯起點來開展教學,建議教師從What(內容指向)、Why(意義指向)、How(形式指向)三個維度研讀語篇。這就要求教師在面對教材時,不能只關注各板塊課文的語言結構、技能訓練重點,而應將各板塊教學內容視作語篇,捕捉課文要傳遞的主題意義,發掘其背后的育人價值,建構單元教學目標體系,幫助學生形成對單元主題的完整認知。

(一)基于教材學情,確立單元主題

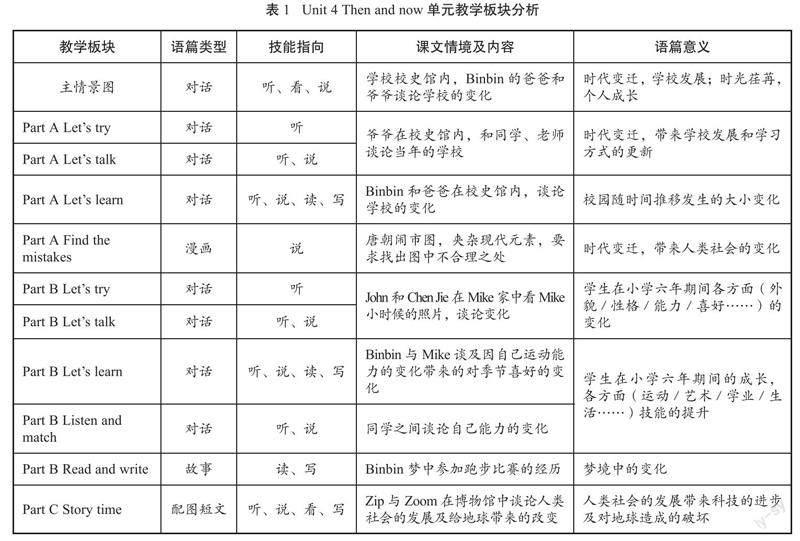

教師在研讀教材時,可依據新課標中提到的形式、內容、意義三個維度,從語篇類型及技能指向、主要情境及內容、語篇意義三方面進行梳理,了解語篇表達方式,歸納語篇內容,提煉語篇意義。同時,在提煉主題意義時,還要關注學生的心理特點和認知水平,使單元主題貼近學生的日常生活,符合學生的思維水平,能切實收到主題育人的效果。以Unit 4 Then and now為例,該單元的內容位于六年級下冊的最后一個單元,正值學生結束六年小學生活的畢業季。結合教材與學情,對該單元各板塊分析見表1:

(二)對焦主題意義,定位教學目標

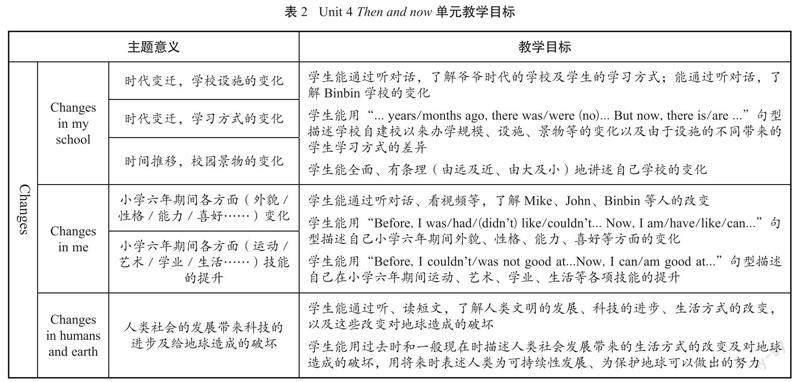

新課標提出,要依據單元育人藍圖實施教學,構建由單元教學目標、語篇教學目標和課時教學目標組成的目標體系,使學生通過一個單元的學習,建構起對單元主題的完整認知。因此,教師應突破“為語言而教”的局限,從主題意義出發,定位育人目標,預測學生在理解與表達該主題時,需要的語言積累與知識儲備,結合各課時之間的關聯,整體定位教學目標。以Unit 4 Then and now為例,根據對本單元各語篇的研讀,定位單元主題為Changes(變化),其中包含Changes in my school(學校的變化)、Changes in me(個人的變化)、Changes in humans and earth(人類社會的發展及其帶來的地球的變化)這三大主題,圍繞這三大主題,定位單元教學目標(見表2):

二、以主題意義為引領,組織單元教學內容

新課標強調英語課程內容組織要以主題為引領,以不同類型的語篇為依托。但是人教PEP版教材的編排思路是以話題為綱,組織單元教學內容,單元各語篇主題感不強,這就要求教師在研讀語篇、提煉主題意義的基礎上,從各課時語篇意義上的關聯度出發,對教學內容做適當調整,形成由易到難、由淺入深的序列,共同服務于單元主題。

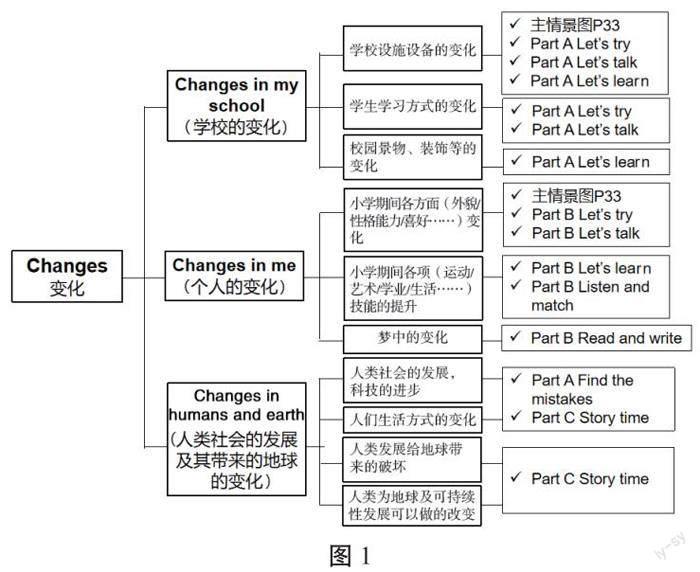

(一)關聯意義,整合板塊內容

教師需在對單元各教學板塊進行深入研讀、明確單元主題的基礎上,依據各板塊語篇意義的相關度,聚焦單元主題,兼顧課時語境,對語篇意義或語篇情境重疊度高的教學內容進行板塊統整。以Unit 4 Then and now為例,圍繞Changes這一主題,單元各教學板塊內容之間的意義關聯如圖1:

通過以上分析可見,該單元內部分語篇內容雖然在教材中位置不相鄰,但在主題意義上卻顯示出高度的關聯,如Part A的Listen,match and say部分,雖位于Part A Lets learn下方,但是從主題意義的關聯度來看,該內容與Part C Story time板塊的相關性更強。因此,教師在組織教學內容時,可依據主題意義的關聯度,對這兩個板塊內容進行統整。

(二)循序漸進,形成課時序列

在了解了各教學板塊在語篇意義及語言結構上的關聯后,教師需在教材編排的基礎上,依據學生的認知規律及單元主題推進的邏輯,整體規劃課時,形成主題上由淺入深、語言上由易到難螺旋式上升的單元課時序列。教師在規劃課時、安排各課時教學內容時,應在聚焦主題意義的同時,考慮到各課時的內容容量、技能訓練重點,對各課時內的不同語篇進行統整,使各課時教學內容在篇幅上合理、語篇意義上一致、語篇模態上呼應。以Unit 4 Then and now為例,圍繞單元主題“Changes”,各課時序列梳理如表3。

在本單元中,主情景圖(P32,P33)的內容為Binbin的爺爺和爸爸在學校校史館內談論學校的變化及個人的成長,P32的內容為爸爸看到自己小學時的舊照片,提及自己和小時候的不同,P33的內容為爺爺看著校園各年代的模型,感慨學校的變化。從主題相關性來看,P33的內容既可放入第一課時,也可置于第二課時;同樣,P32的內容可放在第三、第四課時。教師在規劃時,考慮到第一、第三課時每課時都有Lets try的聽力語篇和Lets talk的對話語篇,語篇內容相對于第二、第四課時Lets learn來說豐富很多,在綜合考慮語量的合理性、主題的適配度后,將主情景圖的對話語篇分別與A、B部分的Lets learn進行整合,放置于第二、第四課時。

三、以主題推進為主線,設計教學活動

新課標倡導學生參與指向主題意義探究的學習理解、應用實踐和遷移創新等語言學習及運用活動。在課堂教學中,教師在設計學生的學習活動時,不再是圍繞語言結構,進行“字詞句篇”式的推進,而是圍繞本課的主題意義,以學生對主題意義進行感知、理解、拓展的認知階段為主線,設計相應活動。

(一)進入主題,關注意義感知

教師在該階段中不僅要關注激活學生的語言儲備,更關注主題意義,創設相關的主題情境,激活學生與本課主題有關的知識經驗等認知儲備,幫助學生從語言形式、主題意義方面建立新舊知識之間的關聯,為下一步學習做好準備。

(二)深入主題,達成意義理解

在這一階段中,學生對本課語篇進行深入學習,獲取信息,達成對語篇意義的理解。教師需針對教材板塊中不同的語篇類型,設計相應的信息獲取和信息加工活動:如在詞匯、對話、故事板塊中,學生通常以“聽”對話、“看”視頻的方式獲取信息,而在讀寫板塊中,學生常以“讀”為主要獲取信息的方式;教師在讓學生獲取信息時,需以意義性問題為驅動,引導學生在接觸文本階段,不僅關注弄懂字詞句的意思,更關注對意義的理解。教師在設計驅動性問題時,要以主題意義為邏輯起點,問題之間環環相扣、層層遞進,使學生在解答問題的過程中達成對主題的深入認知;教師在核對問題答案的過程中呈現圍繞主題意義的結構性知識,以及與該主題相關的語言知識點,將學生對語言知識的學習融入對主題意義的探究中。

(三)拓展主題,完成意義遷移

教師在此環節中可以圍繞主題,延伸情境,從文本情境過渡到生活情境,從討論他人過渡到討論自己等。通過情境的延伸,學生能使用在上一環節中習得的關于主題認知與語言形式的結構性知識,達成從知識到能力、從能力到素養的轉變。同時,在這一環節中,教師還可以結合教學內容,對主題內涵進一步發掘,如在本單元Part B Read and write教學中的拓展環節,教師讓學生描述了自己在夢中的變化后進行總結:“Some magical changes always happen in our dream.”。接著,繼續追問“Do magical changes only happen in dreams?”,引導學生思考怎樣可以讓夢想成真,將主題引申為“Make our dreams come true”,并升華為以主題曲Dream it possible為結尾,將本課主題“My changes in dreams”進行了升華。

四、以對主題的理解與表達為目標,實施教學評價

在實施單元整體教學時,單元教學評價的設計應對照單元教學目標,在評價時,不僅要考慮到學生語言能力的提升,更要關注學生對主題意義的理解和表達。教師要圍繞主題,設計相應的評價活動,在設置評價標準時,要圍繞單元主題,從學生對本單元語言知識的掌握情況和對單元主題的認知兩個維度,定位學生在經過單元學習后應該獲得的相應語篇能力,實現教學評的一致。

(一)契合單元主題,設計評價任務

教師在明確單元評價目標后,需定位評價內容,設計與單元輸出活動對應的單元表現性評價任務,優化評價方式,如口頭與紙筆性評價結合、教師評價與生生互評結合,做到以評促教、以評促學。以Unit 4 Then and now為例,教師可以圍繞“Changes”這一單元主題,以畢業季為契機,設置讓學生完成自己的畢業紀念冊,做一本迷你校史冊等評價活動。這一評價任務既考查了學生對自我成長的覺察、對學校變化的了解,又考查了學生相應的綜合語用能力,評價活動可以在班級進行。教師可以組織學生利用評價量表對同伴的畢業紀念冊、校史冊等設計作品及對介紹進行點評。在此過程中,教師還可以就學生對同伴發言的傾聽狀態、點評情況等進行觀察與評價。

(二)關注語篇能力,細化評價標準

針對不同的評價內容與方式,教師可以以學生對語篇結構的掌握、語篇主題的表達、語篇意義的理解等語篇能力表征為評價維度,細化評價標準,發揮評價對單元教學的診斷和導向功能。以Unit 4 Then and now為例,教師對“Changes in me”這一主題演講活動的自評標準做了如下設計(見表4):

這一評價表為學生進行主題“Changes in me”演講時的自評表,學生在使用此表時,可以更具體地了解評價標準,幫助學生在準備演講階段進行對標,做出相應調整。標準10~12能促使學生認真傾聽他人演講,實現對自我學習及傾聽的監控。同時,標準1~10也是教師對學生演講時的表現進行評價的依據,也可以作為生生互評時的評價標準。

指向主題意義探究的單元整體教學實施,對教師的專業能力提出了更高的要求:如何在引導學生探究主題意義的過程中,調節學生思維水平和語言水平之間的差距?如何進行指向主題意義探究的單元整體教學的作業設計?單元內的每個課時是否都要與單元主題緊密相連?這些問題都將引發新一輪的思考與探索,需要教師對焦新課標,在實踐中不斷探索,及時調整教法,關注學生核心素養的達成,使小學英語教學真正做到主題育人,達成英語教學立德樹人的使命。

【參考文獻】

[1]崔允漷.如何開展指向學科核心素養的大單元設計 [J].北京教育(普教版),2019(2).

[2]鐘啟泉.單元設計:撬動課堂轉型的一個支點[J].教育發展研究,2015(24).