基于深度學習的小學數學單元整體教學初探

徐和萍

【摘 要】開展基于深度學習的小學數學單元整體教學,必須通過審視教學目標,解讀教材內容實質,搭建單元教學框架,對單元內容進行梳理、提煉、歸納、整合,實現單元整體教學的全面優化。明確目標導向,深入發掘教材內容的內涵實質,聯結數學知識網,助推學生深度學習,體現學科育人價值,鼓勵學生自然輸出,創新思維。

【關鍵詞】深度學習 單元整體教學 教學設計

新課標的頒布,要求小學數學學科教學從知識本位走向素養本位,促進學生深度學習。這就迫切需要一線教師搭建數學單元整體教學的框架,找到核心素養落地的具體路徑和策略,強化對單元整體教學的新認識。基于深度學習的小學數學單元整體教學,通過再審視教學目標,解讀教材的內容實質,合理分配教學課時,達到優化教學策略的目的,實現數學知識點的理解、遷移與應用,對厘定教學目標、夯實教學內容、體現學科育人價值有著積極的作用,助推學生學科核心關鍵能力的形成與發展。

一、為什么要進行單元整體教學

(一)基于學科教學的問題思考及教學改進

部分一線數學教師只關注或擅長一個課時的教學設計,不會站在一個單元的高度,只關注一個課時里的知識點,忽視不同課時中知識間的內在聯系,這不利于滲透育人價值、培養核心素養。從教學觀察中可見,當下仍以機械練習作為學生學習的主要方式,創設的教學情境無法有效激發學生的學習興趣,教師缺乏對內容整體性的思考與架構,教學常常處于點狀,學生不能合理有效地規劃學習任務,從而思考過“淺”,學習不“深”。崔允漷教授在《試論核心素養的課程意義》的報告中指出,指向核心素養的課程發展帶來了一個變化:當我們整體設計一個單元時,才能看到課程教學背后的價值觀念。

(二)實現深度學習的需要

深度學習指在理解學習知識的前提下,對所學新知提出自己獨到的思想和見解,將新的知識和思想與原有的認知結構融合在一起,發現新舊思想之間的聯系并能綜合運用解決新的問題,形成新的決策和解決問題的學習方式。深度學習的深,深在知識的系統結構中。學生的數學學習是聚焦知識點的學習活動,但每個知識點的學習都不會孤立存在,而是相互依存、彼此依賴的關系。教師在教學時需要整體把握知識體系與結構,將其建立關聯才能促進學生的深度理解,從而提升學生的學科素養。數學單元整體教學,就是站在知識的整體高度,縱觀教材內容的結構與知識聯系,思考教學目標與教學活動,讓學生結合已有的經驗基礎,將知識經驗遷移應用到新情境、新問題的解決過程中。這個過程能有效發展學生的綜合能力與素養,實施基于學生深度學習的單元整體教學是一線教師都應該樹立的思想意識。

(三)基于教師學科教學素養提升的現實需求

基于核心素養的培養,課堂教學需要“超越”教材,充分利用相關的教學資源,進行課程整合教學。唯“材”是教的傳統教學方式,對學生的知識學習、能力發展及學生的終身發展益處甚少,同時也限制了教師的專業成長。很多教師的常態課教學往往是一種自主式的,根據教案一節一節課地備,在備的過程中沒有一個整體認知,只知道這個內容這么教學,而不清楚這個內容和其他內容之間有怎樣的聯系,所以大多數教師可能會上一節課,卻無法從知識整體結構上把握內容。這樣的教學是點狀的、零散的,教學缺乏整體規劃,沒有結構的意識。基于現狀,以單元整體教學為研究目標,引領教師以整體性的理念來進行教學設計,用系統的思維整體規劃教學內容、把握教學目標,使教學承上啟下、瞻前顧后,既見樹木又見森林,給一線年輕教師專業的提升提供研究的抓手。

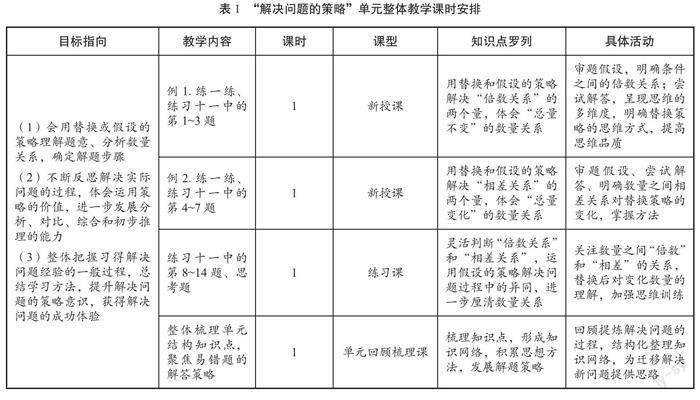

二、如何進行單元整體教學

以蘇教版數學六年級上冊“解決問題的策略”單元為例,教學參考一般設定三個課時,需要實現的教學目標:(1)學生經歷解決實際問題的過程,學會運用替換或假設的策略分析數量關系,確定解題思路,理解解決問題的方法和策略;(2)學生反思解決問題的過程,感受替換或假設策略的應用價值,發展分析、對比、綜合和初步推理的能力;(3)學生進一步積累解決問題的經驗,提升解決問題的策略意識,獲得解決問題的成功體驗,提高學好數學的信心。主要包括第一課時“解決問題的策略1——替換和假設(倍數關系)”、第二課時“解決問題的策略2——替換和假設(相差關系)”、第三課時“解決問題的策略練習”。縱觀以往學生對這部分內容的掌握情況,學生盡管經歷了這樣三個課時的學與練,對所學知識還是一知半解,沒有舉一反三、靈活掌握解決問題的策略,遇到稍微復雜的條件就束手無策。基于這樣部分單元內容及學生的接受程度,筆者認為,應整體規劃拓展課時,結構化安排教學課時,組織單元整體教學,具體安排見表1。

蘇教版數學教材從三年級開始,每一冊都安排了“解決問題的策略”單元,教師往往按照課時走完教的流程就結束了,但是學生的知識網絡還沒有形成,他們只會就題論題,沒有結構化地理解知識點之間的聯系,因此筆者認為,增加單元回顧梳理課十分有必要。到六年級,學生已經具備一定的解決問題的經驗,能遷移、類比、分析和歸納,筆者認為,從這樣的小單元入手,整體架構單元教學設計,可以成為一線教師實施單元教學的出發點和抓手。

三、單元整體教學的一般策略

低年級學生的思維處于萌芽和生成的狀態,他們能解決簡單的實際問題,這為后續的思維發展奠定了基礎;中年級學生的思維處在培養和發展階段;高年級學生的思維具備一定的完整性、發散性和層次性。基于這樣的學習狀態,教師在實施單元整體教學時,既要充分考慮學生已有的知識基礎和接受能力,也要依據教材的編排特點和內在的思維體系。

(一)搭建單元教學框架,明確目標

“解決問題的策略”單元一共有兩大知識點內容,分別按照“倍數關系”、“相差關系”、練習課的順序編排,每一部分內容對學生的思維都具有挑戰性,前后內容之間有聯系、有區別,學生只有在深入理解例1、例2的基礎上,才有可能舉一反三、深入淺出地解決問題。在原有的單元教學目標基礎上,教師要整體設計教學,并引領學生回顧反思解決問題的過程,幫助學生積累解決問題的經驗和方法,遷移解決更多的問題;要組織學生梳理單元知識點,明晰各個知識點之間的關聯,理解數量關系之間的變與不變,掌握解決問題的主要步驟,完善解決問題的思路。在實施單元回顧梳理課時,中年級學生在教師的帶領下完成對單元知識點的整理與解讀,高年級學生可以在練習課后、單元梳理課前,用思維導圖、樹狀圖、魚骨圖等方式,自主整理本單元主要知識點,初步形成知識網絡。教師再組織學生自評、互評,在全班交流,為學生掌握一個單元的知識點提供學習總結的方法和策略。

(二)依托教材內容實質,解讀內核

不同的單元內容,有不同的單元教學過程,“解決問題的策略”單元是小單元,在課時分配上并不復雜,但如果是內容體量大、概念多且雜的單元,就要重點解讀教材的內容實質,有步驟、有層次地實施單元教學。比如六年級上冊第一單元“長方體和正方體”,第一層次是“認識長方體、正方體的特征”“認識體積和容積”“體積和容積單位”“體積單位的進率”。第二層次是“長方體和正方體的展開圖”“長方體和正方體的表面積”“長方體和正方體的體積計算”,從概念到換算再到計算,符合學生的思維發展規律。第三層次是“長方體和正方體的練習”、單元知識點梳理課,其中單元知識點梳理課要分為“概念和特征”“表面積”“體積”三大類,幫助學生建立清晰的概念后,掌握表面積和體積的計算方法,靈活解決相關的實際問題。

(三)鼓勵學生自然輸出,創新思維

實施單元整體教學,最終是鼓勵學生全面、系統地掌握知識,實現深度學習。在課堂上,教師應把學習的主動權、發言權還給學生,不斷激勵學生對比發現、創新思維。例如,在教學“解決問題的策略1”時,教師啟發學生把6個小杯替換成幾個大杯后,問題轉化簡單后便迎刃而解,但要進一步追問:如果把大杯替換成小杯,又該怎樣解題呢?對比這兩種不同的替換方法,相同的是什么?如果數量再大一些,無法用畫圖來表示,能找到替換前后的數量分別是怎樣的嗎?兩種數量之間存在怎樣的關系呢?層層深入遞進的問題,使學生沉浸在思考里,時而思維被阻斷,時而思維被打通,時而思維又發散,課堂上給予學生自然充分的表達機會,讓他們實驗、爭辯、互補,才能碰撞出創新的思維火花。

基于深度學習的數學單元整體教學從“單元”整體入手,打破以往單獨一課時一課時的壁壘,重視學生發現和掌握知識點間的聯系,關注學生對數學單元知識的理解和遷移運用。正如鐘啟泉教授所言,單元設計是撬動課堂轉型的一個支點。以單元為整體進行教學設計,教師著眼于發掘數學知識的本質,幫助學生整體把握知識結構、滲透數學價值、發展學生數學核心素養是最有效的途徑。單元整體教學以深度學習作為追求,基于意義理解實現遷移應用,這種教學方式值得教師再深入研究。