《電動汽車充電技術及系統》課程教學研究與實踐

莫淑蓓

摘 要:隨著環境保護和可持續發展意識的增強,電動汽車作為清潔能源交通工具逐漸受到人們的關注。為了培養學生的技術素養和社會責任感,電動汽車充電技術及系統課程不僅需要傳授技術知識,還需要融入職業素養教育。通過介紹電動汽車充電技術及系統課程,剖析課程授課要點,結合思想教育、理論教育和實踐教育,以問題為導向教學,來進一步提高教學方法。提出的教學研究與實踐相結合思想,包括校企結合、賽事參加等關鍵性先進教學方法,以及小組討論、角色扮演和情景模擬,可以激發學生的主觀能動性,提前進入發現問題和解決問題的角色。此外,提出了教學評價和效果分析方法,通過該方法,可以定性評價教學研究和實踐相結合的效果,從而進一步促進電動汽車等相關教學的發展。本論文旨在探究如何在電動汽車充電技術及系統課程中融入職業素養教育,以促進學生的全面發展。

關鍵詞:電動汽車充電技術 課程教學 職業素養 技術素養

1 引言

隨著全球對于環境問題和能源可持續發展的熱題不斷增加,電動汽車作為一種清潔、高效、低碳的交通工具,逐漸成為人們關注的焦點。電動汽車的普及,不僅有助于減少空氣污染和溫室氣體排放,還有望為能源結構轉型和城市可持續發展提供新的機遇。電動汽車充電技術及系統課程作為培養電動汽車領域專業人才的重要環節,不僅需要傳授充電技術、電氣工程等專業知識,更需要將社會責任、可持續發展等思想與價值觀融入到課程中。教育部《高等學校課程思政建設指導綱要》指出,高等學校人才培養的目的是育人和育才相結合。建設高水平人才培養體系,必須將思想政治工作體系融入其中,必須抓好課程思政建設,解決好專業教育和思政教育“兩張皮”的問題[1]。而“專業課程思政”是改革中最為核心和關鍵的問題[2]。

本論文旨在通過對電動汽車充電技術及系統課程教學的探究,探討如何有效地將職業素養教育與技術教育相結合,以提升學生的綜合素質和社會責任感。同時,本論文還將通過教學方法與策略的研究、教學效果的評價與分析,進一步探討如何在課程教學中達到職業素養教育的良好效果,促進學生在電動汽車充電技術領域的深入學習和實踐探索。

2 電動汽車充電技術及系統課程概述

《電動汽車充電技術及系統》是高職新能源汽車技術專業核心課程。本課程分為八個章節,48課時,主要從充電樁的概述、電動汽車充電系統、車載充電機的認知與檢修、DC/DC變換器的認知與檢修、充電連接裝置的認知與檢修、新能源汽車充電操作、充電系統結構原理與檢修、拓展知識進行學習。本課程從職業院校教育教學體系入手,并結合各院校工學結合教學體系特色,遵循學生認知規律和職業成長規律,重視培養學生專業技能和關鍵能力,滿足高職院校新能源汽車專業大二年級學生教學需求,課程融入職業素養教育,把學生培養為、良好道德、獨立和健康的全面發展人才。

授課資源使用的教材和教案與我校現有實訓設配及車型匹配,同時增加現有實訓設配及車型實例和案例分析,促進學生的理論與實踐結合。同時本課程根據汽車維修企業對維修技術人員職業能力的要求,結合“崗,證,賽,課”教學體系實質進行教學資源的整合編寫。在教案和人才培養方案編寫過程中,按照“工學結合四對接”的人才培養機制,以及“產訓結合,能力遞進”的人才培養模式,從汽車維修企業崗位需求出發,力爭培養滿足新能源汽車充電系統行業維修高技術人才。

3 研究目的與內容

本研究的主要目的是探究如何在電動汽車充電技術及系統課程中有效融入思想政治教育,以提升學生的技術素養、社會責任感和可持續發展意識。具體而言,本研究旨在:

分析電動汽車充電技術及系統課程的特點:通過對電動汽車充電技術及系統課程的內容、目標和特點進行分析,了解課程中技術性、實踐性以及可持續發展等方面的特點。

探討職業素養教育在課程中的融入:深入探討職業素養教育的內涵、重要性以及與技術教育的融合方式,尋找在電動汽車充電技術課程中有效融入職業素養教育的方法和途徑。

設計教學方法與策略:研究在電動汽車充電技術及系統課程中采用的教學方法和策略,包括問題導向教學、案例分析、角色扮演等,以促進學生的思辨能力和綜合素質發展。

評價教學效果與社會影響:建立相應的教學評價體系,通過學生反饋、認知變化以及社會影響等方面的分析,評價融入思想政治教育后的教學效果,以及學生在課程學習后對可持續發展的認知和意識的變化。

提出可持續發展意識培養策略:結合電動汽車充電技術及系統課程特點,提出培養學生可持續發展意識的具體策略和建議,旨在引導學生在技術實踐中履行社會責任。為培養既具備技術實力又具有社會責任感的電動汽車領域人才提供理論指導和實踐經驗。

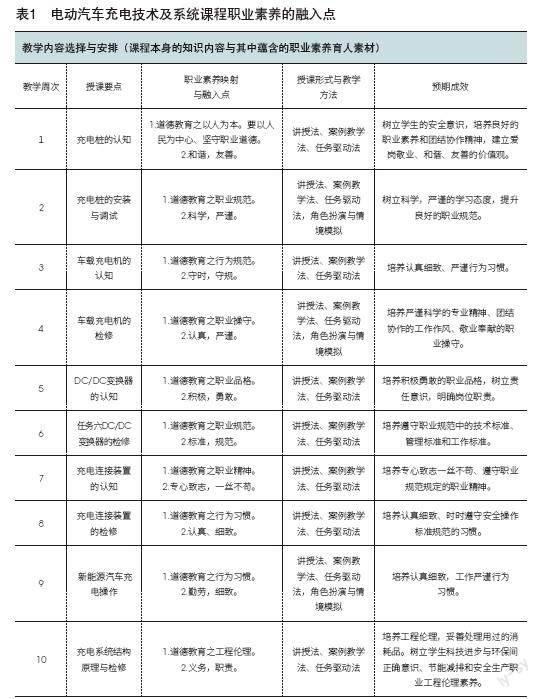

4 電動汽車充電技術及系統課程職業素養的發掘與教育實施

4.1 職業素養教育在電動汽車充電技術課程中的融入

新工科建設明確提出了加快建設發展新興工科,持續深化工程教育改革,培養德學兼修、德才兼備的高素質工程人才的目標[4]。電動汽車充電技術及系統課程在教育教學中以社會主義核心價值觀為引領,以“道德教育”為主線,引導和幫助大學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、道德觀和法制觀。同時完成以下德育目標:

第一課堂在教學課堂上,在不同的教學內容中融入道德教育為主的職業規范、行為品格、工程倫理、職業操守等相關內容。

第二課堂通過課程相關的實訓認知學習、企業跟崗、頂崗實習等,加強學生動手能力、理論與實踐相結合的能力,提高學生的實踐能力;提升學生嚴謹勇擔當敢擔當有責任的良好職業素養;提高學生的工作意識、樹立認真細致、工作嚴謹,富有責任心的品質;通過了解企業的安全規范、操作規范,提高學生的安全意識,培養良好的職業習慣和團隊協作精神。

第三課堂依托學院汽車協會社團組織新能源汽車充電技術檢修的相關培訓及實踐學習,參與新能源相關技能大賽等,組織學生就檢修問題進行研究探討,讓學生自主分析、解決問題,鍛煉學生科學分析和解決問題的能力,培養工作嚴謹、精益求精、富有責任心和責任感的品質;激發刻苦鉆研、勇于創新、認真負責的工作態度。

5 教學方法與策略

問題導向教學。在電動汽車充電技術課程中,可以提出一系列與充電技術和可持續發展相關的問題,讓學生自主搜索、分析和解決問題。這種方法可以培養學生的自主學習能力和批判性思維,同時激發他們對技術與社會關系的思考。

案例分析與討論。可以選擇一些典型的充電技術案例,讓學生分析其中的技術問題、社會影響和可持續性。隨后,組織小組討論,讓學生就案例中的倫理問題、技術決策等進行深入交流,從而加深對充電技術與社會責任的理解。

角色扮演與情境模擬。角色扮演與情境模擬是一種讓學生親身體驗和模擬實際情境的教學方法。讓學生分別扮演充電站設計師、政府決策者、環保組織代表等角色,模擬他們在充電技術應用中所面臨的抉擇和挑戰。通過這種方式,學生可以更深入地理解技術決策的復雜性,并思考如何在實際工作中權衡技術利益與社會責任。

6 教學評價與效果分析

評價體系建立。在教學過程中,建立科學合理的評價體系是衡量教學效果的關鍵。針對電動汽車充電技術及系統課程,可以設計多維度的評價指標,包括技術素養:通過課前表現、課內作業、課堂表現,課后學生反饋與認知變化,跟蹤學生的社會影響與可持續發展意識。

學生反饋與認知變化。通過課程末尾的問卷調查,了解學生對課程內容、教學方法和思政教育融入的評價,從而對教學進行調整和改進。此外,通過比較學生在課程學習前后的認知變化,可以看到職業素養教育對學生意識和態度的影響程度。

社會影響與可持續發展意識。教學效果不僅僅局限于課堂內部,還需要關注教學對社會的影響。通過跟蹤學生的社會實踐活動、畢業項目、科研成果等,評估學生在實際工作中將技術和社會責任結合的能力。另外,也可以通過調查學生的可持續發展意識和環保行為,了解他們在課程學習后是否形成積極的社會價值觀。

通過對教學評價和效果的分析,可以客觀地了解課程的優勢和不足,進一步改進教學方法和策略,提升思政教育的融合效果。同時,也可以對學生的綜合素質和社會責任感的培養進行定量和定性的分析,為高校教育的可持續發展提供有益的經驗和借鑒。

7 結論與展望

7.1 主要研究結論

通過將職業素養教育與充電技術課程相結合,以“道德教育”為主線,引導和幫助大學生樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、道德觀和法制觀。可以培養學生的社會責任感、可持續發展意識和創新能力,使其在技術實踐中更好地踐行社會價值觀。多種教學方法和策略可以有效促進職業素養教育的融合。問題導向教學、案例分析與討論以及角色扮演與情境模擬等教學方法,能夠激發學生的思考和參與,促使他們在學習過程中深入思考技術與社會之間的關系。綜合評價體系有助于全面衡量教學效果。建立科學合理的評價體系,可以從知識掌握、實踐能力、認知變化以及社會影響等多個維度評估學生在課程學習中的表現和成長。

7.2 展望

(1)深入案例研究的需求。在課程案例設計方面,本論文僅提出了一個設計思路,未來的研究可以進一步深入設計具體案例,探討案例對學生思政教育的影響。

(2)教學方法效果的定量分析。本論文中對教學方法的效果進行了描述性分析,未來的研究可以結合統計方法,對不同教學方法的效果進行定量比較,以獲得更準確的結論。

(3)長期影響的跟蹤研究。本論文主要關注課程學習階段的職業素養教育融合效果,未來的研究可以進行更長期的跟蹤調查,了解學生在實際工作中的實踐表現和社會影響。

(4)不同課程背景的比較研究。本論文關注電動汽車充電技術課程,未來可以將不同類型的課程進行比較,探究不同領域課程中職業素養教育的融合效果。

課題或基金項目:廣西機電職業技術學院第二批“課程思政”專項課題(電動汽車充電技術及系統)課程研究成果{項目編號:2022YKSZ015}。

參考文獻:

[1]教育部.教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知:教高〔2020〕3號[Z].2020.

[2]陸道坤.課程思政推行中若干核心問題及解決思路——基于專業課程思政的探討[J].思想理論教育,2018,(3):64-69.

[3]蔣宗禮.新工科建設背景下的計算機類專業改革[J].中國大學教學, 2017(8):34-39.

[4]強根榮,施仁信,王海濱,等.有機化學實驗教學中融入思政教育的研究與實踐[J].實驗技術與管理,2021,38(11):243-246.