臨床醫學學生對公共衛生與預防醫學課程認知及需求研究

郜文秀,黃旭琳,張桂娣,潘思行,張樣聰

(韶關學院 醫學院,廣東 韶關 512005)

根據《中國本科醫學教育標準——臨床醫學專業(2022 版)》的基本標準:醫學院校必須安排公共衛生與預防醫學相關內容,培養學生的預防戰略和公共衛生意識,使其掌握健康教育和健康促進的知識與技能,并能應用于臨床實踐;發展標準:將公共衛生與預防醫學相關內容融入醫學教育全過程,使學生了解全球衛生的狀況,具有全球衛生意識[1].韶關學院醫學院本科專業主要是臨床醫學專業,公共衛生與預防醫學授課內容主要包括衛生學(環境衛生學、營養與食品衛生學、勞動與職業衛生學共32 學時)、醫學統計學(48 學時)、臨床流行病學與循證醫學(32 學時)等,課程設置不合理,缺乏實踐教學,教學方法單一,學生的學習意識也比較淡薄.作為公共衛生與預防醫學專任教師,有責任與時俱進,更新教學理念,優化臨床醫學專業學生公共衛生與預防醫學相關課程的培養體系,提高學生學習的積極性,逐步改善重治療輕預防、重專科輕全科的培養模式[2-3].研究目的主要是進一步摸清臨床醫學本科生對公共衛生與預防醫學課程內容的認知及需求,探討存在的問題與不足,為今后如何改進課程設計、合理分配理論與實踐教學內容、更新教學模式、優化相應人才培養方案等提供幫助.

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

選取韶關學院醫學院2020 級臨床醫學1~8 班本科學生共517 名作為研究對象,其中6~8 班為農村訂單定向醫學本科學生(定向生,又稱為本科層次衛生專項計劃生)184 人,1~5 班為非定向生333 人.截至2023年6月20日,2020 級臨床醫學本科班已全部完成公共衛生和預防醫學相關課程的學習.

1.2 研究方法

1.2.1 調查方法

采用自行設計的《臨床醫學生對公共衛生與預防醫學課程認知及需求》的調查問卷表,調查表經3 名專業教師共同討論擬定,并經過反復修改和預調查后確定;調查內容主要包括基本情況(年齡、性別、班級、高考分數、高考類別、招生類別)、相關課程認知、關注度、課程開展模式和大學生參與科研、技能大賽項目等方面;在課程結束的最后一節課利用課堂時間約15 min 集中進行問卷星手機掃碼答卷,答卷前強調研究的目的和意義,確保學生回答的真實性和可靠性.

1.2.2 統計學方法

運用SPSS 19.0 軟件進行數據整理和統計分析.樣本量足夠大,故計量資料用均數±標準差進行統計描述,組間比較采用成組設計的t檢驗;計數資料用百分率進行統計描述,組間比較用成組設計的χ2檢驗.以P≤0.05 為差異有統計學意義.

2 結果分析

2.1 基本情況

研究共調查2020 級臨床本科學生517 人,回收有效問卷474 份,有效率91.68%;非定向生有效答卷人數303 人(90.99%),定向生有效答卷人數171 人(92.93%);平均年齡21.44±2.36 歲;男生291 人(61.39%),女生183 人(38.61%).定向生和非定向生性別構成比經成組設計兩樣本χ2檢驗得出差異無統計學意義(χ2=0.612,P=0.434);平均高考分數503.22±25.91,定向生平均高考分數492.15±23.73,非定向生平均高考分數509.47±25.02,經成組設計兩樣本t檢驗得出差異有統計學意義(t=-7.375,P<0.001);理科生472 人(99.58%).

2.2 對公共衛生與預防醫學相關課程內容的認知和關注度

2020 級臨床本科52.95%的學生在學習前后均認為非常有必要學習公共衛生和預防醫學相關課程,學習后比例上升為63.08%,特別是在疫情發生后83.76%的學生對課程內容學習有了新的認識. 60.34%的學生認為課程在人才培養方案中應設置為選修課,54.64%的學生認為公共衛生和預防醫學相關課程內容均應安排在第三學期學習,62.24%的學生認為放在同一學期學習更有利于課程內容的銜接和消化吸收.

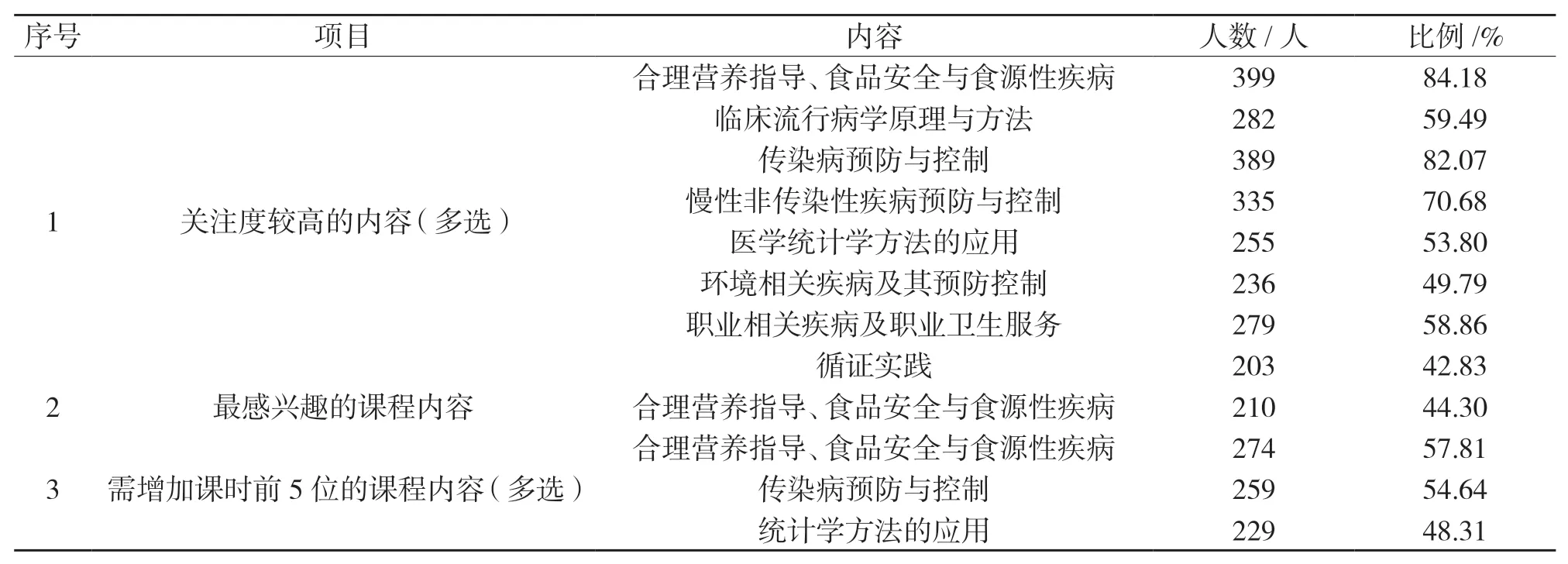

2020 級臨床醫學本科班學生關注度較高的、最感興趣的、最滿意的課程內容均是合理營養指導、食品安全與食源性疾病,同時認為該內容需增加學時排在第一位,建議講得更詳細一些.學習后82.07%的學生對課程內容滿意度為比較滿意及以上,一半以上的學生認為學習公共衛生與預防醫學相關課程內容可以提升邏輯思維、統計學應用、科研設計、營養知識、論文撰寫等能力(見表1).

表1 學生對公共衛生與預防醫學相關課程內容關注度的調查結果

2.3 對公共衛生與預防醫學相關課程開展模式的調查

從調查結果可以得出,66.67%的學生仍然比較喜歡教師為主授課型的教學方式,但有81.22%的學生希望教師多介紹相關內容的最新動態;90%以上的學生認為教師授課時長應占到50%以上,而且47.05%的學生更喜歡開卷考試的考核方式,說明學生主動學習的積極性需要加強.79.54%的學生喜歡融入思政理念的教學模式,83.54%的學生希望教師開展引入時事熱點等理論聯系實際的思政教育方式,62.24%的學生希望以實踐教學如參觀社區、學術講座等方式開展思政教育(見表2).

表2 學生對公共衛生與預防醫學相關課程開展模式的調查結果

2.4 關于定向生與非定向生在課程認知和開展模式等方面的比較

不管是定向生還是非定向生,學生對公共衛生與預防醫學課程認知和開展模式均無統計學差異,具有一致性的態度;不同的是,非定向生更傾向于開卷考試的考核方式(見表3).

表3 定向生與非定向生在課程認知和開展模式等方面的比較結果

2.5 定向生與非定向生參與大學生科研項目和技能大賽的比較

定向生和非定向生除在參加省預防醫學技能大賽意愿方面無統計學差異外,在參與科研創作意愿、考研意愿等6 個方面均有統計學差異,非定向生參與的意愿明顯高于定向生(見表4).

表4 定向生與非定向生參與大學生科研項目和技能大賽的比較結果

3 結論

3.1 公共衛生與預防醫學相關課程開展的必要性

2020年《國務院辦公廳關于加快醫學教育創新發展的指導意見》提出:將醫學發展理念從疾病診療提升拓展為預防、診療和康養,加快以疾病治療為中心向以健康促進為中心轉變,服務生命全周期、健康全過程.作為未來衛生服務工作主體的臨床醫學專業學生,與我國公共衛生事業的發展密切相關[4].筆者對2020 級臨床醫學本科學生的調查發現,52.95%的學生學習前認為非常有必要學習公共衛生與預防醫學課程,只有3.8%的學生認為沒有必要,而且學習后增加到63.08%的學生認為非常有必要,特別經過疫情后,對傳染病相關知識的學習和合理營養指導、食品安全與食源性疾病等課程內容更加關注和更感興趣(84.18%),說明學生對自我健康的維護和預防醫學相關知識的學習越來越重視,與史新竹等學者的研究報道一致[5].

3.2 公共衛生與預防醫學相關課程均安排在同一學期學習

約60%的學生認為對公共衛生與預防醫學相關課程應設置為選修課,55%左右的學生建議放在第三學期開展,可能與學生認為后續專業課學習壓力大有關,與施紅英等學者的調查結果也有相似[6]. 2020 級臨床醫學本科生的“醫學統計學”課程在人才培養方案中安排在第三學期,符合學生的建議,但存在的問題是學生很多知識無法和專業知識相結合,更大的不足是“臨床流行病學與循證醫學”安排在第六學期,學時不足,統計學的知識基本遺忘,學生無法較好地銜接知識點.因此,在2021 級臨床醫學本科生的人才培養方案中公共衛生與預防醫學相關課程均放在同一學期即第五學期學習,符合絕大多數學生的調查結果(60%以上).

3.3 實施融入思政理念“以學生為中心”的線上線下混合式教學模式

66.67%的學生仍然習慣教師為主型授課模式,可能與教師長期傳統填鴨式教學形成的被動接受有關;47.05%的學生建議開卷考試,可能與課程設置是考查課,學生對基礎知識不夠重視有關[7];40.5%的學生建議自我創作式考核,且79.54%的學生喜歡融入思政理念的教學模式;教師要轉變教學理念,實施融入思政理念“以學生為中心”的線上線下混合式教學模式,逐步培養學生自主學習的主動性[8-9].

3.4 區別對待定向生與非定向生的學習需求

農村訂單定向醫學本科生(定向生)培養是我國構建全科醫生培養體系的重要組成部分,學院2000年以來定向生的招生比例越來越高.調查研究發現,定向生和非定向生在課程內容關注度與課程開展模式方面無統計學差異,說明大家對公共衛生與預防醫學學習的需求是一樣的[10];但在科研創作、論文撰寫與考研意愿等方面均存在統計學差異,定向生的意愿明顯高于非定向生,可能與學習能力、學習目標、就業方向不同有關系,定向生高考錄取分數比非定向生要低,按照培養目標本科畢業后可以或必須回到同地區基層服務,而94.06%的非定向生均有考研的意愿,提示應該在課程設置、實踐體系等方面區別對待,特別是醫學統計學和臨床流行病學與循證醫學等內容的設置和學習[11].