礦床學野外綜合實踐教學探索

安芳 朱賴民 張復新

摘? 要:礦床學野外綜合實踐是傳統課堂理論授課和室內實習的重要拓展,對提高學生的礦床分析研究能力、野外實踐綜合能力、理論聯系實際的能力和創新能力具有極大幫助。金堆城鉬礦床野外綜合實踐是在傳統礦床學課程學習的基礎上,開展的課間野外綜合實踐教學,著眼于深化學生對礦床學基礎知識及其相關成礦理論和工作方法等的理解,同時加強學生礦床學綜合分析能力和創新思維能力的培養;此外,該實踐教學還涉及礦山生產流程、礦產經濟和綠色礦山建設等拓展性知識介紹的學習和認知,有助于學生理解礦床的經濟屬性和樹立現代礦業生態文明觀。

關鍵詞:野外實習;實踐教學;礦床學;金堆城鉬礦床;綠色礦業

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2096-000X(2024)03-0051-05

Abstract: The field comprehensive practice of mineral deposit science is an important extension of the traditional classroom theory teaching and indoor practice, which is of great help to improve students' ability of mineral deposit analysis and research, field practice comprehensive ability, ability of combining theory with practice and innovation ability. The Field Practice of Jinduicheng Molybdenum Deposit is a comprehensive field practice teaching conducted based on the traditional courses of Mineral Deposit. It aims to deepen students' understanding of the basic knowledge and related metallogical theories and field-working methods, strengthen their abilities of comprehensive analysis and innovative thinking in mineral deposits. In addition, this practical teaching also involves the recognition of extended knowledge, such as mining processes, mineral economy, and green mining construction, which helps the students well understand the economic attributes of mineral deposits and establish a modern ecological civilization view of mining.

Keywords: field practice; practice teaching; Mineral Deposit; Jinduicheng Molybdenum deposit; green mining

礦產資源是人類賴以生存和發展的重要物質基礎,礦床學研究、礦產勘查開發是人們獲取礦產資源的有效途徑之一。礦床學主要研究礦床在地殼中的形成條件、礦床地質特征、分布規律和成因,相關知識可直接應用于礦產資源的勘探和開發,是指導礦產資源開發利用的重要學科之一[1],因此,也是高等學校地質學和礦產資源勘查專業的重要基礎必修課。西北大學(以下簡稱“我校”)地質學專業為國家級一流本科專業建設點,是國家首批設立的“地質學理科基礎科學研究和教學人才培養基地”專業,并于2021年獲批“地質學基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地”。我校地質學專業注重培養適應學科發展和人類社會經濟發展需求,具有較高專業素養、突出實踐能力和科學研究潛力的創新型地質學專業人才。

礦床學作為地質學科專業基礎理論和專業基本技能培養規格中的重要課程,具有極強的理論性、實踐性和應用性,因此,深化教學模式改革、開展野外實踐教學對于實現地質學專業培養目標、助力我校地質學國家一流學科建設至關重要。在傳統課堂講授和課程室內實習的基礎上,進一步拓展野外實踐教學,是提升礦床學實踐能力、綜合分析能力和創新思維能力的關鍵[2]。在多年礦床學教學和研究工作的基礎上,我校地質學系張復新教授和朱賴民教授早在40年前就開始關注礦床學野外綜合實踐教學,并在近年來與華縣金堆城鉬業集團有限公司合作,建設了西北大學金堆城鉬礦床野外教學實習基地。金堆城超大型斑巖型鉬礦床礦床地質特征典型,為世界級露天開采礦床,極有利于野外教學實踐。本文擬以金堆城鉬礦床野外實踐教學為例,介紹通過對區域地質線路和礦區典型地質現象的講解和啟發教學,建立學生對礦床的成礦地質背景、產出狀態、地質特征、成礦機理、分布規律和成因等的系列認識,培養學生礦床學綜合分析能力和實踐能力的思路和方法。

一? 實習目的和意義

礦床學的傳統室內教學實習主要依賴各種相關地質資料、圖件和實物標本,殊不知礦床作為一個綜合地質體,產于特定地質背景,是多種地質作用的綜合結果,同時又具有經濟技術和環境屬性[1]。因此,想要較好地認識礦床,必須掌握礦床形成的地質條件、演化和保存過程,相關礦產的經濟技術條件以及礦床開采開發可能造成的環境影響等寬廣領域的知識。金堆城鉬礦床野外實踐教學為學生提供了一個天然實驗室,讓他們有機會將地史學、礦物學、巖石學、構造地質學、地球物理學和地球化學等基礎知識與礦床學知識有機結合起來,實現課本知識從感性認識到理性綜合分析的轉變,同時通過教學內容延伸,幫助學生了解鉬礦資源的用途、礦業市場情況,認識鉬礦床開采、選冶的技術和流程,發現礦床開采開發對周圍生態環境帶來的影響。總體而言,金堆城鉬礦床野外綜合實踐教學的主要目的和意義可歸納為如下三點。

第一,礦床學是地質科學中的實踐應用技術性學科之一,直接與國民經濟掛鉤,實踐教學以我國著名的超大型斑巖型鉬礦床——金堆城鉬礦床為實踐對象,通過野外實踐教學,使學生了解和認識該礦床從普查發現、礦床地質勘探、礦山建設直到開發利用為國民經濟服務的全過程中,了解礦床地質工作的重要作用,增強學生們從事地球科學相關事業的信心,并進一步培養他們對礦床學專業的興趣。

第二,通過金堆城鉬礦床野外實踐教學,讓學生更準確地理解并掌握礦床學的基本概念、成礦理論和研究方法,結合野外對金堆城鉬礦床的直觀觀察,熟悉斑巖型礦床基本特征及其形成的地質條件,分析成礦機理與控礦因素,總結成礦規律和礦床成因等基本問題,訓練學生收集礦床地質資料的方法,提高學生觀察和分析礦床地質特征的能力,激發學生對礦床形成過程和成礦機制的思考,為后續開展成礦理論研究和找礦預測評價工作打下堅實的基礎。

第三,通過了解金堆城鉬礦床的采礦、選礦和冶煉流程、選冶技術,以及鉬礦資源的工業用途和礦業市場行情,深刻認識礦床的經濟技術屬性及其在國民經濟發展中的作用和地位;了解礦床在自然狀態和開采條件下對生態環境的影響及破壞,介紹礦山在保護周圍生態環境方面的應對措施,感受礦產資源開發與生態文明建設之間的矛盾,認識到將綠色礦業理念貫穿于礦產資源勘查、礦山建設、開發利用在生態環境保護過程中的重要性,了解國家對于資源開發與生態環境保護的方針政策,樹立現代綠色礦業生態文明觀。

二? 實踐教學內容設計思路和特色

實踐教學是地質學人才培養中的重要環節,西北大學地質學系根據加強基礎、拓寬專業、增強適應性的人才培養方針,長期以來特別重視實踐教學的學科性、綜合性、交叉協調性和創新性[3],并依據地質學專業本科生培養目標系統設計了三個循序漸進的野外地質教學實踐課程,分別為一年級陜西韓城地區地質認知實踐、二年級陜西漢中地區地質填圖實踐和三年級秦嶺-鄂爾多斯野外綜合實踐[4]。礦床學課程安排在三年級上學期,此時,學生已系統完成了前兩個野外地質實踐,并掌握了野外地質調查工作的基本方法和基本地質技能,系統學習了華北、揚子板塊的大地構造格架、沉積-巖漿-變質作用等地質建造和地質構造演化規律。然而,上述教學實踐中針對礦床學相關知識點的講授、成礦作用現象的觀察分析相對薄弱,不利于學生建立對礦床這個綜合地質體的直觀和宏觀認識;此外,礦床學傳統教學實踐主要為室內地質圖件分析和礦石手標本觀察,也存在學生無法直觀觀察和綜合分析野外宏觀地質現象的軟肋。因此,我們在礦床學授課過程中增設了金堆城鉬礦床野外綜合實踐教學,預期通過路線地質觀察、礦區地質解剖、采礦-選礦-冶煉現場參觀和周邊生態自然環境觀察,進一步加強學生的基本地質技能,幫助學生了解礦產開采開發、礦床研究的基本流程和方法,提高學生利用礦床學知識分析實際礦化現象的能力和環境保護意識,鍛煉科學創新思維能力。

金堆城鉬礦床位于秦嶺造山帶華北板塊南緣構造帶,路線地質觀察主要通過路線剖面中典型地質現象的觀察,了解區域成礦背景,包括基底巖石組成及其變質變形程度,含礦地層在區域內的分布特征及其與基底的接觸關系,成礦有關花崗質侵入巖與基底和含礦地層的關系等;礦區地質解剖主要觀察礦區地質特征,包括礦區控礦構造、含礦巖體、圍巖類型、熱液蝕變及其分布規律等,通過以上線-點相結合的實踐教學,以期培養學生客觀認識礦床形成與區域地質背景關系的能力,以及根據礦區地質特征分析礦床成因類型的礦床學研究思路。金堆城鉬礦床野外綜合實踐教學主要包括室內資料查閱、野外教學和和室內報告撰寫三個階段,其中最關鍵的是為期兩天的野外教學實踐,為了達到趁熱打鐵的教學效果,通常安排在內生礦床授課內容完成后的周末進行。根據金堆城鉬礦床所在地區的區域地質露頭特點,以及礦區巖體、圍巖、蝕變礦化等的剝露特點,野外教學采用以礦區典型剖面地質解析為主,以區域路線地質觀察為輔,由區域到礦區,由斑巖地質體為中心向面型蝕變分帶輻射觀察的礦床學調查方法。通過礦區典型剖面解析,能夠保證對礦區地質、礦體展布特征、控礦構造和成礦規律等地質特征的全面客觀的認識;區域路線地質觀察能幫助學生進一步拓寬對成礦區域地質背景的理解。金堆城鉬礦床為露天開采,巖體、構造、礦化蝕變現象豐富且出露良好,為培養學生礦床學觀察、認知和綜合分析能力提供了寶貴現象和素材;礦區位于陜西省華縣,距離西安2 h車程,礦山采-選-冶流程完整,采礦安全和綠色礦山建設意識強,是學生了解礦產開采流程和樹立綠色礦山生態文明觀的理想實踐平臺。此外,區域路線地質教學涉及構造地質學、巖石學和礦物學等多學科的基礎知識,為了將近年來針對區域地質最新的研究進展介紹給學生,實習帶隊老師除礦床學授課團隊的老師外,還會邀請1~2位在該地區開展科學研究的教師參加,實現野外教學過程中的學科交叉和互補,以期達到更好的教學效果。

經過近四十年的實踐和不斷改進,金堆城鉬礦床野外綜合實踐教學具有如下四方面的鮮明特色:①我校地處西安, 南依秦嶺造山帶,位于秦嶺造山帶北緣的東秦嶺鉬礦帶是我國最大的鉬礦床分布帶,西起陜西華縣,東至河南欒川,帶內發育10余個大型-超大型斑巖型-矽卡巖型鉬礦床,為我校開展礦床學野外實踐教學的天然實驗室;此外,我校科研團隊在東秦嶺鉬礦帶地質構造演化和成礦作用研究中具有長期的積累,可在實踐教學過程中有效實施科研資源向教學資源的轉化。②課程設計和實踐以加強實踐能力和創新能力培養為原則,以培養具有較高專業素養、突出實踐能力和科學研究潛力的高層次地質學研究人才后備力量為目標,通過礦區地質剖面的詳細解剖,深入理解斑巖型礦床成礦理論,輔以區域路線地質觀察和學習,理解構造-巖漿-成礦的耦合關系,實現構造地質學、巖石學和礦床學等多學科的交叉融合。③本實踐教學設置了野外現場討論和總結環節,通過提問-引導-討論等互動教學方式,引導學生從理論走向實踐,提高學生提出問題-思考問題-解決問題的能力,同時激發創新意識。④實踐過程中,通過介紹我國優勢礦產資源(以鉬礦為代表)及其在全球經濟發展中的地位,培養文化自信,進一步激發愛國熱情、增強民族自豪感;通過觀察了解礦產開發對生態環境的直接影響,幫助學生將綠色礦業理念貫穿于礦產資源規劃、勘查、開發利用與保護全過程,提升礦業發展質量和效益,深刻理解“金山銀山”與“綠水青山”的辯證關系。

三? 實踐教學內容設計

金堆城鉬礦床野外實踐教學內容包括一條穿越秦嶺造山帶華北板塊南緣構造帶的路線剖面、金堆城鉬礦區連續地質剖面多條、礦床采-選-冶流程參觀和周邊生態環境考察。路線剖面主要觀察華北板塊南緣構造帶各地質體的物質組成及時代歸屬、相互接觸關系、時空分布及其變質變形特征等,從而幫助學生建立區域構造-地質建造-巖漿作用-鉬礦床成礦地質背景和成礦作用格架。礦區連續地質剖面主要觀察礦區地質建造、巖漿、構造、圍巖、熱液蝕變類型、熱液蝕變的面型分布及其劃分原則、礦石組構和礦石礦物組成等,輔以現場觀察討論,引導學生理解斑巖型礦床的成礦理論體系、培養根據礦床地質特征分析礦床成因的初步能力;采-選-冶流程參觀和環境觀察,可幫助學生了解采礦工藝和樹立正確的生態文明觀。主要野外實習內容如下。

(一)? 華陰羅敷-金堆城路線剖面

金堆城鉬礦床產于秦嶺造山帶華北板塊南緣構造帶,區內結晶基底為新太古代-古元古代太華群變形強烈的深變質巖系,包括片麻巖、斜長角閃巖、石榴二輝麻粒巖和磁鐵石英巖等,局部出露混合花崗巖。太華群變質基底之上被古元古代熊耳群中基性火山巖系呈角度不整合覆蓋,熊耳群之上依次沉積了中-新元古代高山河群海相碎屑巖系和洛南群碳酸鹽巖[5]。區內燕山期巖漿活動強烈,形成一系列侵位于太華群、熊耳群、高山河群和洛南群的花崗巖基及派生的小型花崗斑巖體,區內斑巖型鉬礦化主要與小型花崗斑巖體關系密切[6]。

華陰羅敷-金堆城路線剖面中的觀察點依次為①新太古代太華群結晶基底變質雜巖系;②侵位于太華群的燕山期華山花崗巖大巖基;③侵位于太華群和高山河群的燕山期老牛山花崗斑巖體;④古元古代熊耳群安山-玄武質火山巖。

(二)? 金堆城鉬礦區地質剖面

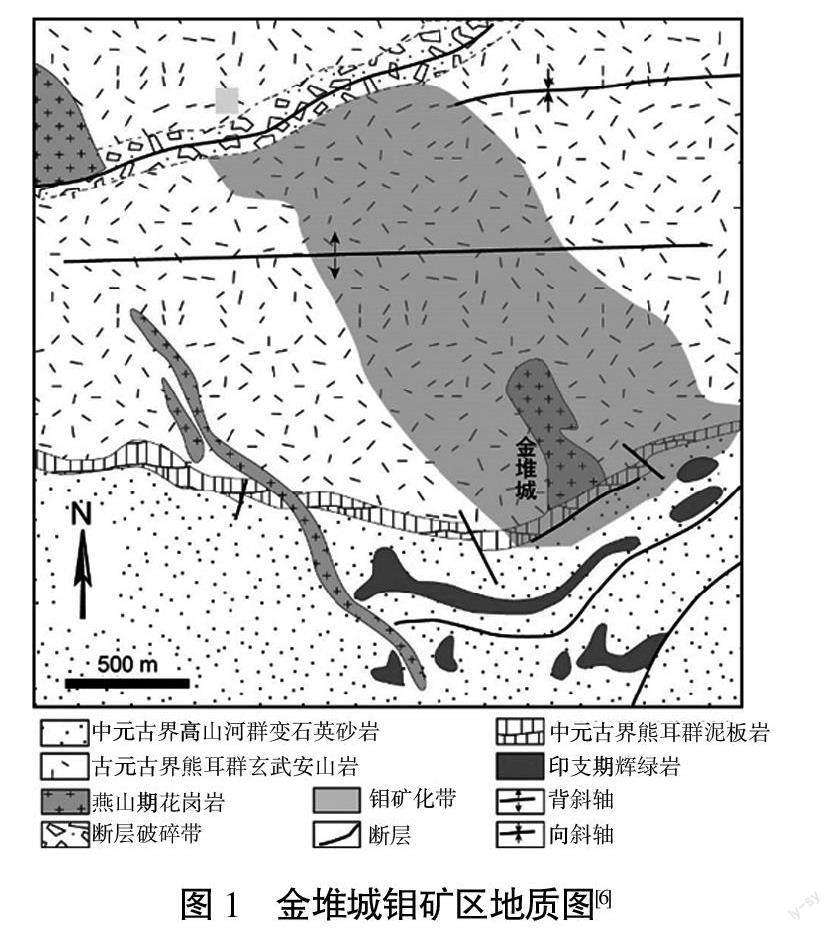

金堆城鉬礦床目前已探明鉬儲量超過110萬t,礦區出露地層為古元古代熊耳群,巖性主要為安山巖-玄武巖和橄欖粗安巖。礦區南部出露中元古代高山河群,不整合覆蓋于熊耳群中-基性火山巖系之上,巖性為變質石英砂巖、泥板巖。礦區發育NNE走向的金堆城背斜,由熊耳群火山巖系構成。礦區斷裂構造為NE-NEE向和NW-NWW向2組,其中,NW向斷裂控制著金堆城花崗斑巖的侵位和成礦相關的蝕變。與礦化有關的金堆城鉀長花崗斑巖體呈北西向翹起的舌狀巖株,北寬南窄,自東南向北西向延伸,地表出露面積為0.07 km2,侵位于熊耳群安山-玄武質火山巖系中[6](圖1)。鉬礦化及相關熱液蝕變主要產于鉀長花崗斑巖頂部及斑巖體上部的熊耳群安山-玄武巖系和高山河群變質石英砂巖蓋層中。礦化與蝕變發育于斑巖體與圍巖中,面型蝕變分布較為廣泛,從巖體內部向外依次出現鉀長石化、絹英巖化、硅化和青磐巖化。面型蝕變內帶主要為鉀長石化、絹英巖化和細網脈狀硅化;過渡帶主要出現不同尺度的含礦硅化石英脈,偶見鉀長石化和絹英巖化白云母-石英脈出現;外帶主要出現弱硅化和青盤巖化。礦化主要集中分布于內帶和過渡帶的鉀長石化、絹英巖化和硅化帶內,礦石呈細脈狀、細脈浸染狀和網脈狀構造,礦區南部高山河群變質石英砂巖中發育石英脈型鉬礦體。礦石Mo平均品位為0.099%,礦石礦物為輝鉬礦、黃鐵礦、黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦和磁鐵礦;脈石礦物為鉀長石、石英、絹云母、綠簾石、方解石和螢石等。

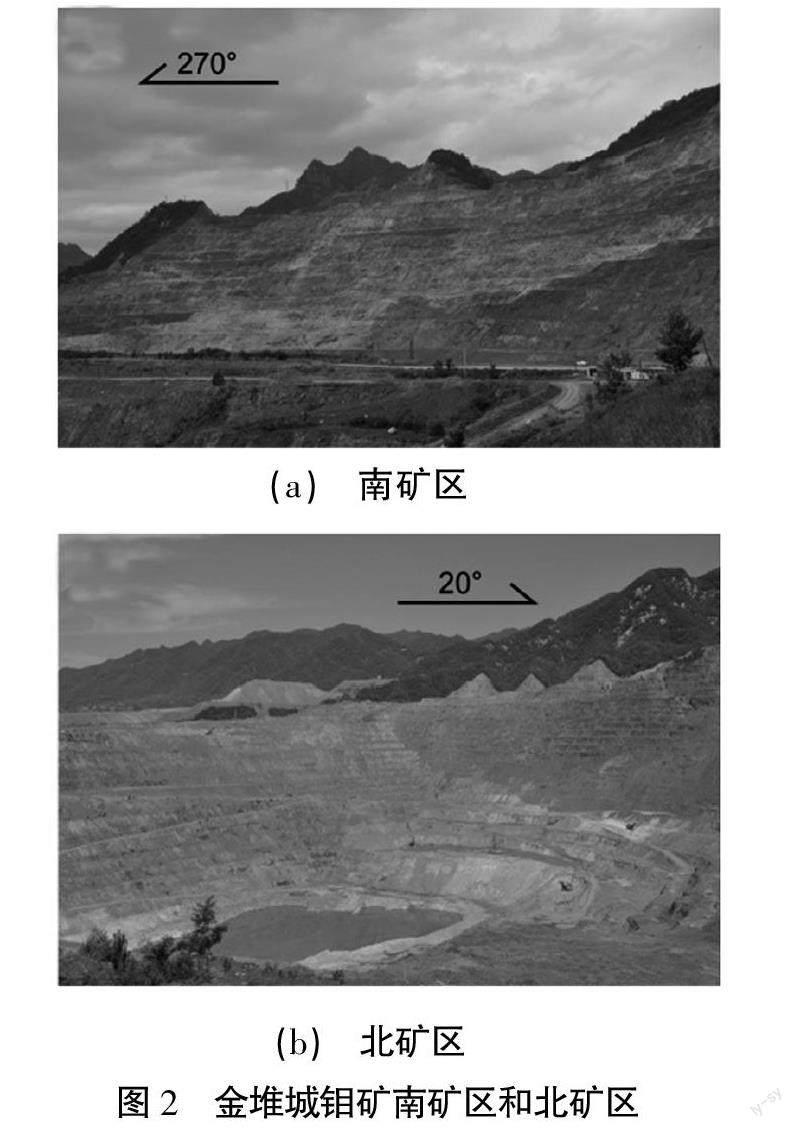

礦區主要觀察內容包括:①金堆城鉬礦床勘探和開發現狀(圖2),包括北礦區和南礦區;②由熊耳群火山巖構成的金堆城背斜,及其與金堆城斑巖體的空間關系;③礦區北側NE走向的燕門凹斷裂,限定了鉬礦化的北界;④礦區NW向斷裂及其對金堆城斑巖體和相關礦化蝕變的控制作用;⑤在南礦區觀察產于高山河群變質石英砂巖中的石英脈型鉬礦體,包括圍巖類型、圍巖蝕變、礦體形態和產狀,礦石結構構造和礦物組成等;⑥在南礦區觀察產于熊耳群火山巖中的蝕變和礦化,包括圍巖類型、圍巖蝕變、蝕變巖石結構構造和主要礦物組合;⑦金堆城巖體與熊耳群火山巖的接觸關系,以及接觸帶蝕變礦化分帶特征;⑧金堆城斑巖體及其中的礦化蝕變,包括斑巖體巖石類型、蝕變類型、蝕變巖石/礦石結構構造、蝕變與礦化的關系、礦石中的主要礦物組合。

(三)? 采礦現場、選礦-冶煉車間參觀

在華縣金堆城鉬業公司采礦專業技術人員帶領下,在露天采坑內,參觀采礦現場。返回地表后,由公司專業選礦和冶煉車間主要技術人員帶領,參觀選礦和冶煉流程,了解選冶技術。觀察礦區周圍生態環境,并結合礦區相關技術人員的介紹,進一步深化綠色礦業的理念。

(四)? 現場討論

將學生分為5~8人的小組,在以上路線地質觀察和礦區地質解剖的基礎上,設置研究性、討論性和觀察描述性的內容,組織學生以小組為單位進行辯論性專題討論,引導學生從理論走向實踐,基于理論知識拓展思考,提高學生的獨立思考能力和創新能力。

(b)? 北礦區

四? 金堆城鉬礦床野外綜合實踐教學效果

金堆城鉬礦床地處陜西境內,于20世紀50年代發現并勘探成功,為中外聞名的超大型斑巖型鉬礦床,長期大規模露天開采,地質露頭清楚完善,是礦床學野外綜合實踐教學的理想場所。金堆城鉬礦床及其區域地質多年來是我校、科學院、地礦部各地質部門和大專院校科研、教學與生產的重點工作區,該地區的基礎地質和礦床地質研究程度較高,已有大量較高研究水平的論文和專著出版,為教學實踐提供了重要的參考文獻。此外,我校不少教師對本區亦進行了長期、詳實的科研工作,積累了許多科研成果,并有大量高質量論文發表[6-10],為本實踐教學打下了堅實的文獻基礎。金堆城鉬礦床野外實踐教學由高級職稱及以上、具有較高業務水平的帶隊指導教師組織實施,編寫和制定有完善系統的教學實習計劃和方案,室內備有專門的教學錄像資料。

由于以上綜合條件,我校金堆城鉬礦床野外綜合教學實踐自開展以來,已經為我校近40余屆地質學專業本科生提供了重要的實踐學習機會(圖3)。通過室內資料查閱、野外觀察思考、專題討論和報告編寫等過程的綜合訓練,學生較好地掌握了礦床學工作和研究的基本方法,實踐動手能力和礦床學綜合分析能力明顯提升,為后期適應礦產企業和科研院所的相關生產、科研崗位打下了堅實的基礎;經過多年的實踐教學,授課教師通過系統調研和總結,進一步完善了實習教學內容,編制了實習教學資料,使得該實踐教學效果顯著,學生獲益明顯。配合三年級本科生野外地質實踐課程[4],將進一步深化學生對地質構造背景-巖漿-成礦作用時空耦合關系的理解。

參考文獻:

[1] 翟裕生,蔡克勤,姚書振.礦床學[M].3版,北京:地質出版社,2011.

[2] 薛春紀,孫祥,王建平,等.“礦床學”課間野外教學實習及基地建設[J].中國地質教育,2015,24(4):41-43.

[3] 賴紹聰.尋找契機融合優勢逐步形成特色顯著的教學團隊[J].中國大學教學,2010(10):39-41.

[4] 孫圣思,董云鵬.《秦嶺造山帶-鄂爾多斯盆地野外實踐》課程之“造山帶構造演化”野外教學設計[J].高校地質學報,2022,28(3):368-377.

[5] 張國偉,張本仁,袁學誠,等.秦嶺造山帶與大陸動力學[M].北京:科學出版社,2001.

[6] 朱賴民,張國偉,郭波,等.東秦嶺金堆城大型斑巖鉬礦床LA-ICP-MS鋯石U-Pb定年及成礦動力學背景[J].地質學報,2008,82(2):204-220.

[7] 郭波,朱賴民,李犇,等.東秦嶺金堆城大型斑巖鉬礦床同位素及元素地球化學研究[J].礦床地質,2009,28(3):265-281.

[8] 張國偉,張本仁,袁學誠,等.秦嶺造山帶與大陸動力學[M].北京:科學出版社,2001.

[9] 周鼎武,李文厚,張云翔,等.區域地質綜合研究的方法與實踐[M].北京:科學出版社,2002.

[10] 董云鵬,張國偉,孫圣思,等.中國大陸“十字構造”形成演化及其大陸動力學意義[J].地質力學學報,2019,25(5):769-797.