基于PCK理論的高中物理教學設計策略:解析與重構

摘" 要:PCK(學科教學知識)包含的“學科知識”“課程知識”“學生知識”和“教學知識”是構成教師教學能力的四個核心要素,它們在學生知識體系的建構和思維方法的培養過程中,發揮著至關重要的作用。本文以“簡諧運動”教學設計為例,深入解析PCK的四個維度,并探討基于這些維度對教學內容進行重構的具體實踐路徑,為高中物理教學的優化與提升提供有價值的參考。

關鍵詞:簡諧運動;PCK;解析;重構;教學案例

基金項目:本文系江蘇教育科學“十三五”規劃重點資助課題“PCK視域下高中物理核心內容教學優化的研究”(課題編號:B-a/2018/02/12)的階段性研究成果。

1986年學者李·S·舒爾曼(Lee S. Shulman)在研究教師專業知識框架時,首次提出了學科教學知識(Pedagogical Content Knowledge,簡稱PCK)的概念。1990年學者P.L.格羅斯曼(P.L. Grossman)將學科教學知識的內涵解析為四部分:學科知識、課程知識、學生知識以及教學知識。 [1]PCK源于教師的實踐智慧,是教師在教學、評價、反思與轉化的過程中所獲得的成果,是學科知識與教育知識的融合,其核心內涵是將學科知識轉化為易于學生學習的形式。本文依據PCK的四個維度,對“簡諧運動”教學內容進行解析與重構,并給出了具體教學設計案例。

1" 解析與融合,重構簡諧運動教學邏輯

簡諧運動是繼勻變速運動、拋體運動以及圓周運動之后,學生學習的又一個重要的力學模型,是學生進一步完善運動與相互作用及能量觀念,建立對運動世界認知更為完整的物理圖景的重要內容。簡諧運動的學習不僅是掌握力學知識的基礎,更是為整個物理學習奠定堅實基礎的關鍵一環。但簡諧運動的復雜性,使得學生在學習過程中面臨一些挑戰:一是簡諧運動是加速度大小和方向不斷變化變化的運動,對學生的思維提出了更高的要求;二是由于彈簧形變量這一前概念的影響,學生在理解簡諧運動位移時容易將兩者混淆;三是由于自身數學知識的水平不足,學生難以直接從物體受力特征推導出簡諧運動的位移—時間關系符合正弦函數圖像規律的結論。這導致他們對簡諧運動的動力學條件的理解僅停留在表面,缺乏深度,進而阻礙了更高層次物理學習的順利進行。

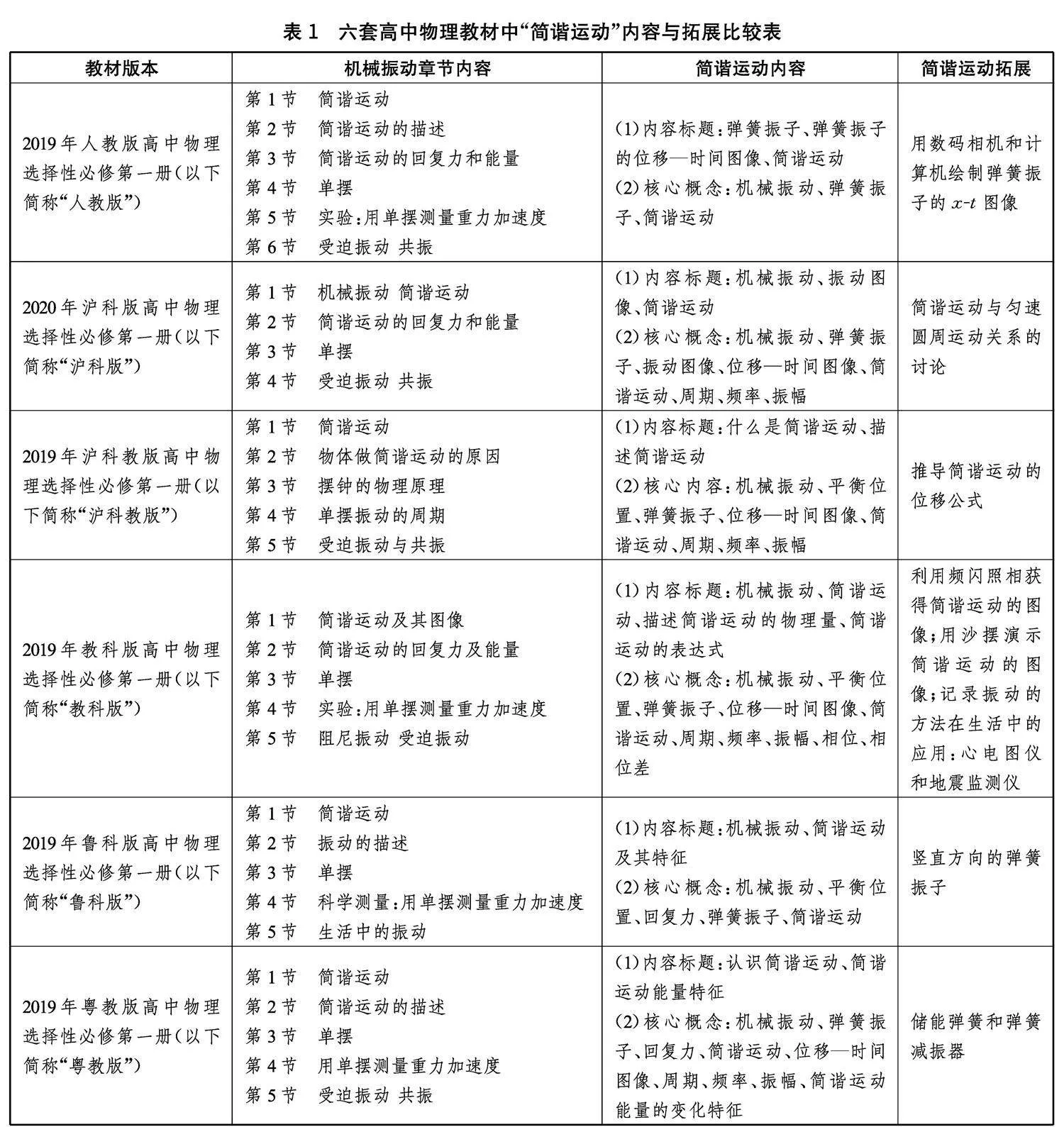

由此可見,簡諧運動作為力學重要概念,雖然其教學邏輯清晰,但是由于其較為復雜且受前概念影響,在教學過程中存在諸多難點。那么,如何突破這些難點來優化教學呢?筆者認為,對不同版本的教材進行比較研究,取長補短,是一種十分有效的方法。現行的六套高中物理教材, 是全國各地優秀專家、學者和一線教師的智慧結晶,是教師教學的重要資源。六個版本的教材中,“簡諧運動”一節的內容安排和教學邏輯各具特色,各有千秋。具體比較如表1所示。

六套教材在“簡諧運動”的概念建構上,主要有兩種教學邏輯。一是從運動學視角出發,通過對彈簧振子(水平或豎直)運動規律的研究,得到振子相對平衡位置的位移—時間圖像滿足正弦(余弦)變化,進而定義具有這樣特征的運動叫作簡諧運動;二是從動力學視角出發,指出物體在線性回復力的作用下的運動是簡諧運動,在此基礎上研究簡諧運動圖像的特征。

在教學內容方面,滬科版、滬科教版、教科版、魯科版四套教材都涉及簡諧運動圖像的具體描述,粵教版討論了回復力的概念,相比較而言,人教版第一節內容安排顯得相對單薄。在資源拓展方面,六套教材的處理主要有三類:第一類是提供另外一種探究簡諧運動的實驗方案,對教材實驗探究進行有益的補充;第二類是提供一種推導簡諧運動規律的理論探究方案,從另一個視角對教材實驗的探究結論提供證據支持;第三類則側重簡諧運動在實際生活中的應用,培養學生學以致用的意識。

根據對六套教材的比較分析,可以看出人教版“簡諧運動”內容較為簡單。因此,筆者借鑒其他版本

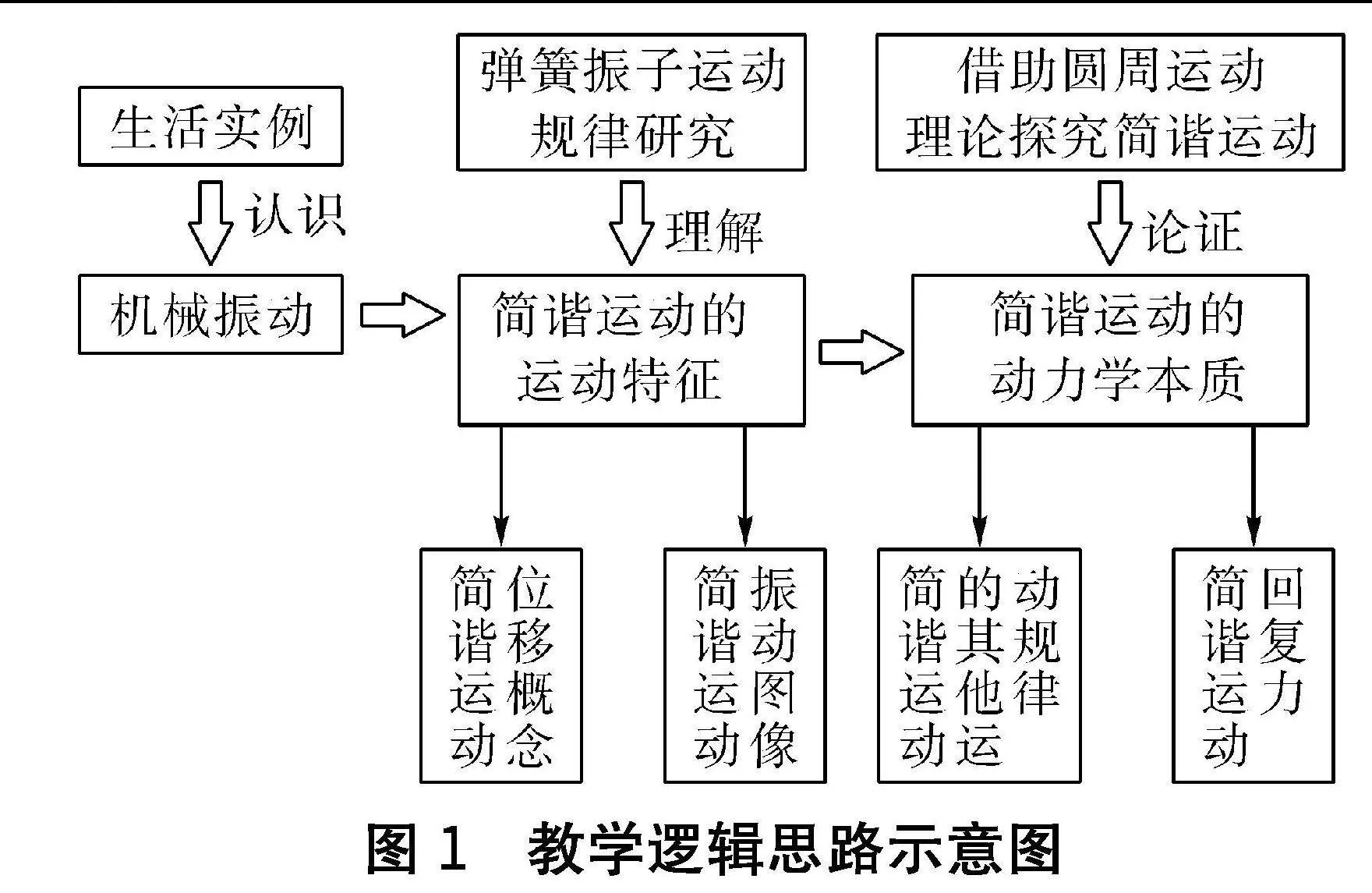

教材的資源和思路,對人教版教材的前三節內容進行重構。筆者認為,“第1節" 簡諧運動”主要涉及三個方面內容:“什么是機械振動?簡諧運動是什么?物體做簡諧運動的原因是什么?”具體教學邏輯思路如圖1所示。

2" “簡諧運動”教學案例

2.1創設情境,提供感性認識

PCK理論指出,教學必須依據學生的立場來設計。那么學生在建構概念時需要什么呢?美國教育家約翰·杜威(John Dewey)指出,學習的本質是已有經驗的“生長”和“改造”,物理概念的有效建構,建立在學習者對概念的大量感性認識基礎上。[2]

在進行機械振動學習時,筆者為學生創設在學生日常生活中的三個真實情境:“小孩蕩秋千”“琴弦的振動”以及“麥穗的擺動”。以及兩個實驗情境:“鋼尺上下振動”和“彈簧振子的振動”。學生通過歸納五個情境中的共同特征,進而概括出機械振動及平衡位置內涵。

設計意圖:學生在學習機械振動之前,已經在生活中積累了大量關于振動的經驗性認識。為了在此基礎上建構簡諧運動的概念,我們需要引導學生對其頭腦中已有的以及實際觀察到的零散振動現象進行深度加工和整合。這包括在多樣化的情境中提煉出機械振動的共通屬性,并進一步抽象出機械振動的本質特征,實現從對振動的經驗性認識向對機械振動科學、物理概念化的理解的轉變。

2.2實驗探究,初識運動規律

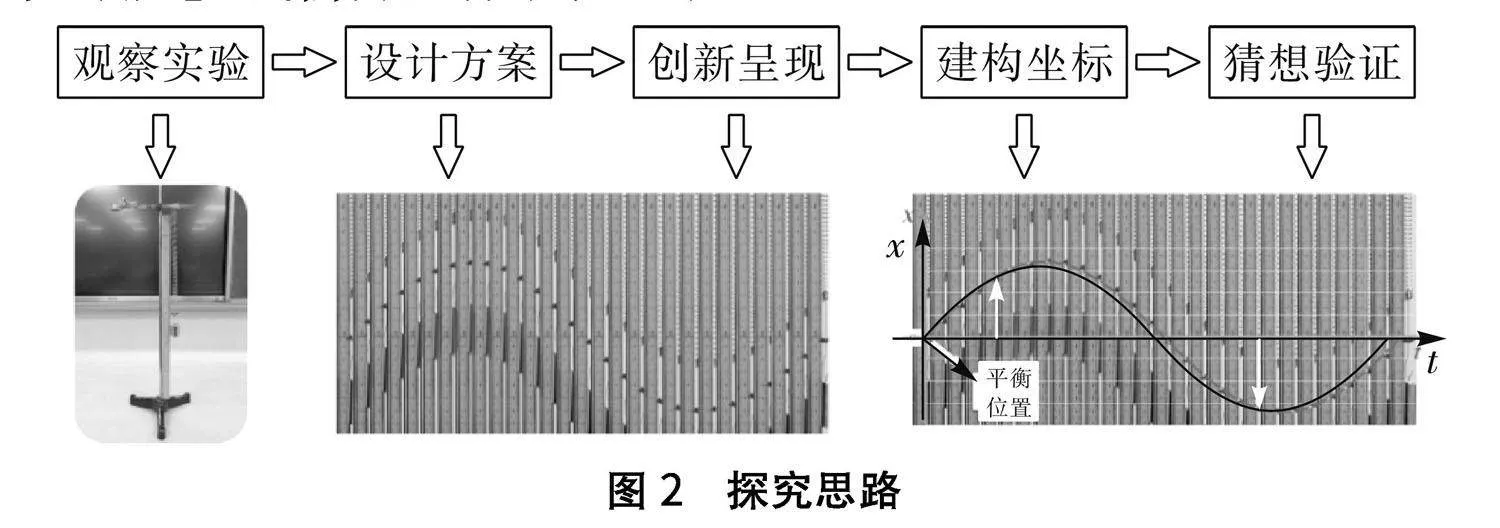

PCK理論提出,教學設計要在充分了解學生已有基礎的前提下,結合學科特點,對學生在學習過程中存在的認知障礙進行針對性設計,讓不同層次的學生,都能夠在學習過程理解所學內容。物理學是一門以實驗為基礎的科學。物理定律發現的背后都有實驗的支撐。巧妙設計實驗的現象呈現方式和探究的關鍵問題,能夠引導學生參與發現過程,深化對物理規律建構過程中難點的理解。在進行簡諧運動位移—時間圖像教學時,筆者順應學生之前研究問題的思路,設計了如下的探究思路(見圖2)。

第一步,觀察實驗:教師進行彈簧振子演示實驗,學生觀察實驗,感知振子運動特點。

第二步,設計方案:在觀察彈簧振子運動情況的基礎上,學生運用類比的方法對自由落體規律進行研究,提出探究方案 ̄——頻閃照片。

第三步,創新呈現:借助視頻播放軟件,從視頻中按等時間提取照片。按時間順序,將照片等間距橫向排列在PPT上,并設置PPT動畫,使振子的位移隨時間的變化情況具象化。

第四步,建構坐標:根據得到的圖像,在建構坐標的同時,通過三個問題(問題1,坐標原點設在什么位置,更加能夠體現簡諧運動的規律特征?問題2,橫坐標表示彈簧振子運動的什么物理量呢?問題3,縱坐標x的含義是什么?)引導學生理解振動物體的位移概念以及振動圖像描述的內涵。

第五步,猜想驗證:得到振子的振動圖像后,學生猜想彈簧振子位移—時間圖像滿足正弦函數,并給出兩種驗證方案(方案1,從刻度尺上讀出彈簧振子的位移,結合橫坐標得到時間,代入正弦函數檢驗是否滿足正弦函數方程;方案2,借助計算機繪制標準的正弦函數圖像與彈簧振子的位移—時間圖像進行比較,觀察兩者是否重合)。經過討論,采用第2種方案進行驗證。得到結論,即簡諧運動圖像與正弦函數圖像近似重合。

設計意圖:學生在探究簡諧運動規律并建構振動位移概念的過程中,由于運動學部分位移概念的負遷移效應,常面臨認知上的挑戰。在教學過程中,教師應避免直接灌輸結論,而應積極引導學生深入探究其內在本質。特別是在信息技術的輔助下,技術與物理學科的深度融合,為一些傳統上復雜且難解的問題開辟了新的解決途徑。例如,利用視頻的圖片截取功能與PPT技術的巧妙結合,能夠直觀地將振子位移隨時間變化的動態圖像展現在學生眼前,這種呈現方式不僅給學生帶來了強烈的視覺沖擊和思維啟發,還巧妙地幫助學生克服了對往復性運動理解的障礙。

如案例中建構坐標這一環節,通過問題1,教師可以引導學生分析簡諧運動展開圖像的特點,選擇平衡位置作為坐標原點,體現振子運動的對稱性,并為振動位移概念的建構埋下伏筆;通過問題2,教師能夠幫助學生進一步理解彈簧振子運動情況展開圖像的本質,理解橫坐標的含義;通過問題3,教師還能引導學生辨明彈簧形變量和物體運動過程的位移這兩個易混淆的量,幫助學生正確建構振動位移的概念。經歷三個問題的討論,學生能夠深刻理解振動位移的本質,真正實現了“知其然,更知其所以然”。

2.3" 推理論證,探尋運動特征與本質

PCK理論指出,教學過程要遵循學科特征,以學科特質促進學生發展。物理學科是一門以實驗為基礎的學科,也是有著嚴謹的邏輯體系的學科。在教學過程中,物理教師要秉承嚴謹的邏輯體系,幫助學生養成具有物理特質的品格。

通常教師在得到彈簧振子的圖像接近正弦函數圖像后,就給出類似“如果是理想的彈簧振子,圖像就一定是正弦圖像”這樣看似合理,卻不夠嚴謹的結論。為了使推理過程更加嚴謹,筆者通過江蘇2021年物理高考題改編切入,借助圓周運動模型,設計了簡諧運動理論探究教學過程。

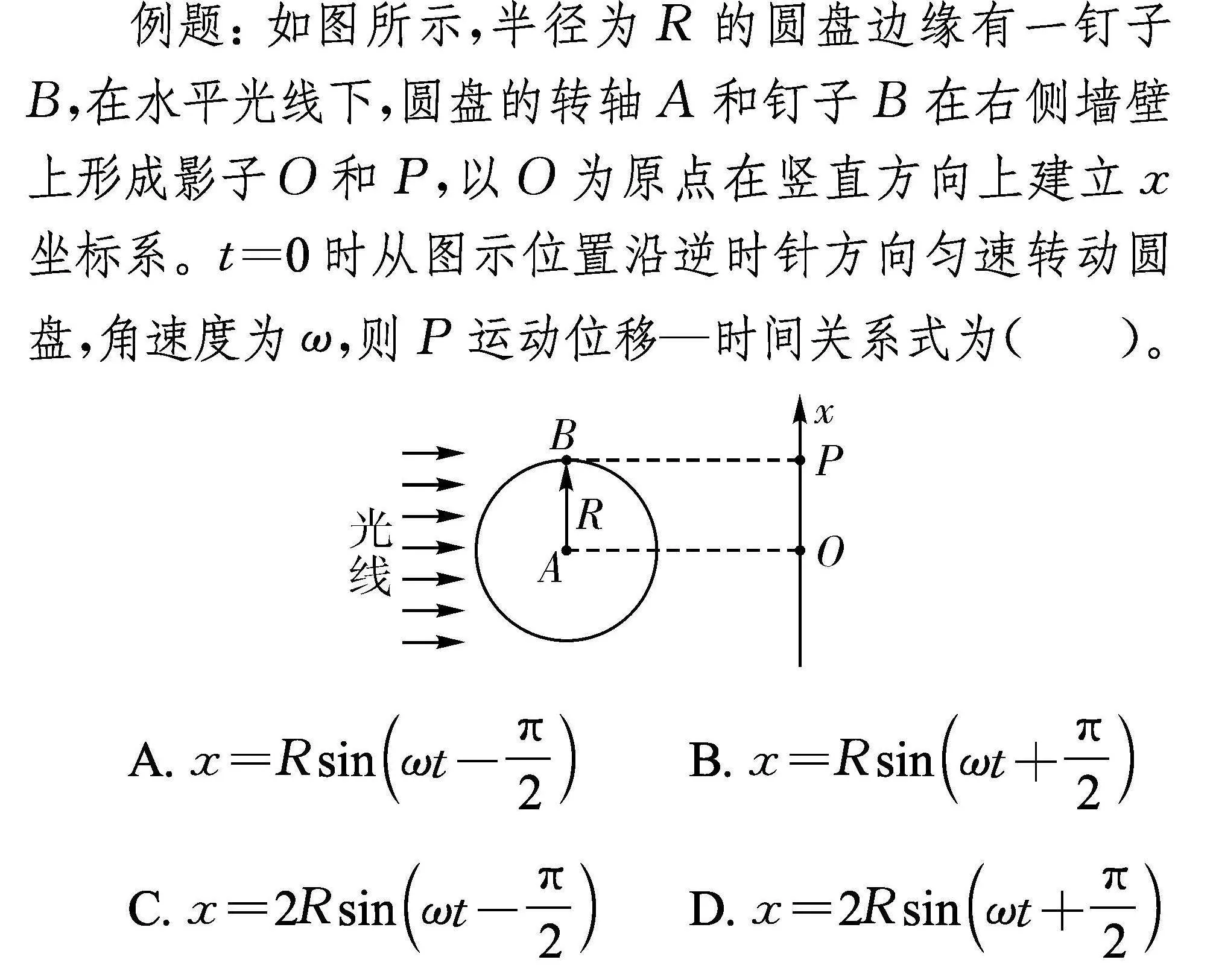

2.3.1" 試題改編,啟發探究思路

例題: 如圖所示,半徑為R的圓盤邊緣有一釘子B,在水平光線下,圓盤的轉軸A和釘子B在右側墻壁上形成影子O和P,以O為原點在豎直方向上建立x坐標系。t=0時從圖示位置沿逆時針方向勻速轉動圓盤,角速度為ω,則P運動位移—時間關系式為(" )。

A. x=Rsinωt-π2

B. x=Rsinωt+π2

C. x=2Rsinωt-π2

D. x=2Rsinωt+π2

學生通過對例題的研究, 進一步加深了對振動位移的理解,同時拓寬了研究視角,自然過渡到“勻速圓周運動豎直投影的運動與彈簧振子運動有什么關系呢?”這個問題的思考,為理論探究提供了思路。

2.3.2" 實驗再現,明晰簡諧運動規律,探尋其本質

依據高考試題的情境,制作一個在電機帶動下,轉速可調的勻速圓周運動演示儀。用平行光將小球投影到豎直墻面上,重現投影的運動,并由此展開理論探究過程。簡諧運動的運動規律與受力特征的推理論證過程設計如下。

【討論1】

如圖3所示,水平光線下圓盤的轉軸A和質量為m的小球B在豎直墻壁上形成影子O和P,以O為原點在豎直方向上建立x坐標系。t=0時從圖示位置沿逆時針方向勻速轉動圓盤,角速度為ω,則任意時刻P的位移、速度、加速度大小以及小球合外力在豎直方向的分量分別是多少呢?

由運動分解可知:x=Rsin(ωt),v=Rωcos(ωt),a=-Rω2sin(ωt) ,Fx=-kx(k=mω2)。

【討論2】

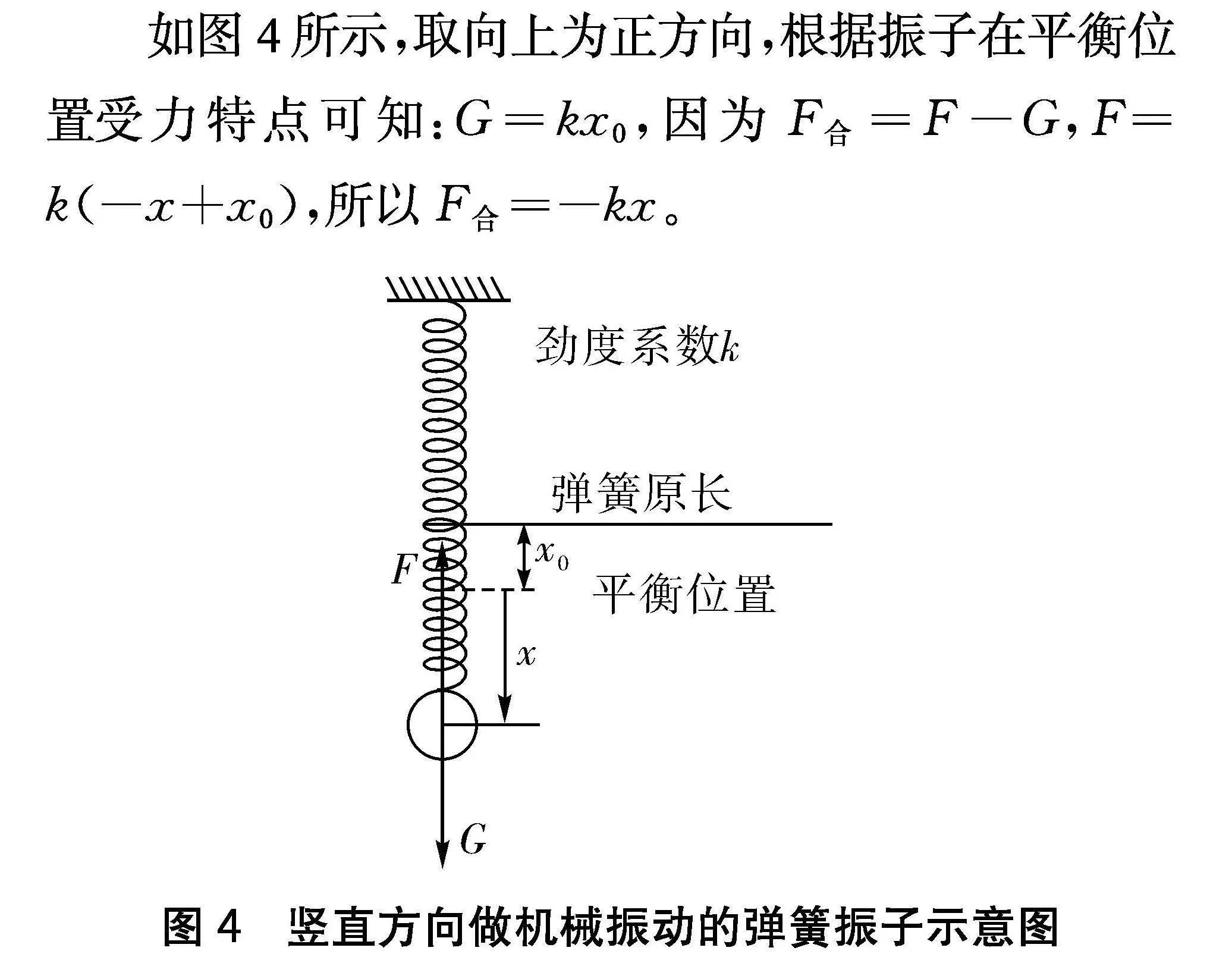

不考慮任何摩擦、空氣阻力以及彈簧重力的彈簧振子,在豎直方向做機械振動,求振子振動位移為x時,振子的合外力。已知彈簧的勁度系數為k。

如圖4所示,取向上為正方向,根據振子在平衡位置受力特點可知:G=kx0,因為F合=F-G,F=k(-x+x0),所以F合=-kx。

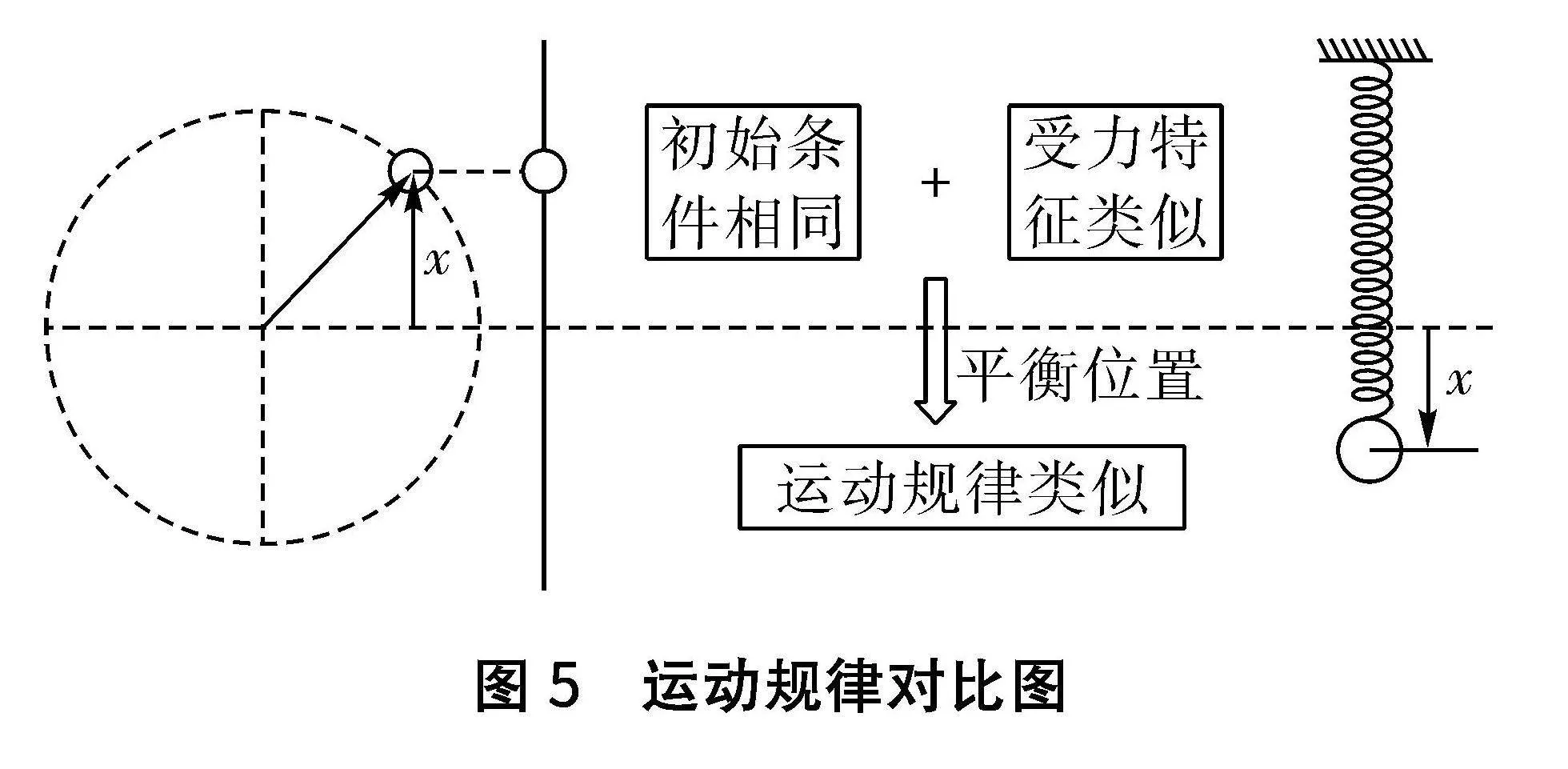

【討論3】

如圖5所示,帶電粒子在電場中偏轉的初始條件和受力特征與平拋運動的物體相似,因而運動規律類似,所以帶電粒子在電場中的運動被稱為類平拋運動。彈簧振子與勻速圓周運動在豎直方向上投影的運動,其初始條件和受力特征也類似,因而它們的運動規律也是類似的。即彈簧振子運動的位移—時間關系滿足正弦函數關系。最后通過實驗對比兩個物體的運動,發現小球在豎直墻面上的投影和彈簧振子在豎直墻面上的影子,在較長的時間內能夠保持步調一致。

【結論】

結論1:理想情況下(忽略摩擦、空氣阻力和彈簧質量)彈簧振子的振動位移—時間圖像是正弦(余弦)函數圖像。

結論2:當物體受到一個與位移大小成正比,且方向始終指向平衡位置的合力,即回復力作用時,物體的位移隨時間變化的圖像將呈現為正弦函數(或余弦函數,具體取決于初始條件)圖像。

結論3:如果做機械振動的質點,其位移與時間的關系遵從正弦(余弦)函數規律,或者其受到的合外力滿足與位移的大小成正比且指向平衡位置,這樣的振動叫作簡諧運動。

設計意圖:物理思維方式,與物理概念、規律及法則一樣,在物理學的發展過程中具有舉足輕重的地位。在本節課之前,學生雖已學習了自由落體運動、平拋運動及勻速圓周運動等較為基礎的物理模型,但彈簧振子與簡諧運動作為更為復雜的物理模型,其理解難度顯著增加。若僅憑實驗提供的感性認知,顯然難以充分支撐起對這兩個概念的深入建構。因此,筆者設計了通過結合勻速圓周運動投影的運動的研究,引導學生從分析彈簧振子的受力特征入手,深入探究其力學本質,從而論證彈簧振子的位移—時間圖像為何呈現正弦函數關系,并進一步揭示簡諧運動的力學特征,以此建構完整的簡諧運動知識結構。這樣的教學設計巧妙融合了感性與理性、實驗探究與理論探究,使得所得結論更具有說服力,充分展現了物理學科的嚴謹性。

同時,類比思維作為學習新物理知識、理解新物理規律的重要工具,在本案例中得到了巧妙的運用。通過類比勻速圓周運動的投影,有效降低了學生建構簡諧運動模型的思維門檻,使得他們對簡諧運動的運動學特征和動力學特征有了更為深刻的認識。這種研究思路的滲透,不僅為學生今后解決物理問題提供了新的思維視角,也為他們學習其他新知識提供了寶貴的方法論參考。

3" 結語

物理概念和物理思維共同構成了高中物理的核心內容,它們不僅是學生掌握物理知識、形成物理思維方式、發展物理學科核心素養的重要載體,也是在教學過程中實現高質量課堂教學的關鍵環節。從PCK的四個維度——學科知識、課程知識、學生知識和教學知識出發,深入剖析教學內容的本質內涵,明確學生在思維過程中可能遇到的障礙,并據此優化教學策略,進而重構教學邏輯,能夠最大程度地幫助學生突破物理學習中的難點和痛點,顯著提升教學效果。

參考文獻

[1]湯家合. 高中物理“牛頓第三定律”的PCK解析[J]. 中學物理教學參考,2017,46(11):1-4.

[2]湯家合.指向核心素養的概念教學:問題和對策[J].物理教學,2022,44(2):12-15,19.