基于扎根理論的學齡前兒童喂養移動健康系統設計策略研究

摘" 要:新手父母缺乏相關的喂養知識,亟需探索學齡前兒童飲食行為的影響因素,本文旨在為父母喂養開發移動健康系統提供設計指導策略。首先,通過文獻綜述,分析了當前移動健康應用在提升學齡前兒童喂養方面缺乏系統化的設計指導。其次,基于扎根理論研究方法,把兒童飲食相關專家的深度訪談錄音轉成104258字逐字稿文本;對數據進行開放性編碼、主軸性編碼、選擇性編碼,提煉出596個概念、106個副范疇、24個主范疇、6個核心范疇,形成策略框架。學齡前兒童飲食影響因素由發展需求、喂養策略、飲食環境、飲食教育、飲食知識、合作共育6個宏觀維度,以及對應的24個微觀層面組成。圍繞發掘的維度進一步提出相應的系統設計策略,為未來設計開發具有實際效用的移動健康系統提供了理論基礎。

關鍵詞:扎根理論;學齡前兒童;喂養;移動健康系統;設計策略

兒童營養不良問題日益嚴峻,據世界衛生組織數據顯示,營養不良與五歲以下兒童中45%的疾病負擔相關,給個人、家庭、社區和國家的經濟、社會和醫療帶來了嚴重且持久的影響[1]。健康飲食對于預防各類營養不良和非傳染疾病具有重要作用[2]。在幼兒期(2-5歲),是形成健康飲食行為的關鍵時期,這一階段養成的食物偏好和飲食習慣將影響終身[3]。然而,許多新手父母缺乏相關的喂養知識和未合理安排兒童日常起居等[4],導致兒童在飲食方面普遍存在不良行為,如挑食偏食、邊吃邊玩、進餐時間過長等[5]。隨著生活水平的提高,許多家庭的飲食結構也發生了變化,過度依賴高熱量的加工食品,進一步加劇了營養不良問題。因此,向家長傳播正確的喂養知識,來幫助培養兒童的健康飲食行為具有重要意義。

一、研究概念與現狀

(一)移動健康概念

鑒于上述營養不良的廣泛影響,亟需一種具有長期有效性和廣泛性影響的干預措施。隨著信息技術和移動終端的不斷發展,以及公眾對健康關注的提升,基于智能手機和平板電腦的移動健康系統正成為促進公眾健康的重要工具[6]。由于智能手機的可用性和便攜性的增加,使其成為應對營養不良這一重大公共衛生問題的理想平臺。移動健康干預能夠為父母和主要看護人提供一種有效且成本效益高的干預手段,支持不同家庭長期保持健康飲食行為[7]。

(二)兒童飲食移動健康研究現狀

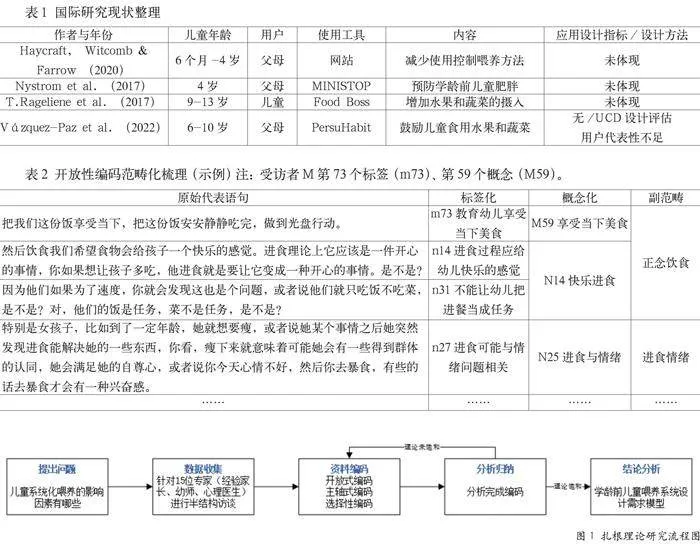

近年來,針對兒童的移動健康應用程序也伴隨互聯網的普及日益豐富[8],谷歌的Play Store中有許多基于智能手機的應用程序,提供了育兒、營養和健康相關的知識[9]。然而,市面上大多數應用程序并未基于可靠的來源,也未經過測試來確定其在促進兒童營養和健康方面的有效性[10]。此外,聚焦于學齡前階段的喂養移動健康系統的研究較少,現有研究主要圍繞對相關應用程序的有效性評估上展開,在設計研究上較少涉及。Haycraft等人應用“The Child Feeding Guide”網站對25名6個月至4歲幼兒的母親進行了為期4周的健康干預,結果顯示,母親使用控制喂養方法的頻率及焦慮報告顯著減少[7]。Nystrom等人設計開發了移動健康應用“MINISTOP”,在瑞典針對父母照顧4歲幼兒進行了健康干預,評估了其對兒童體脂、飲食習慣及身體活動的有效性。結果顯示,兒童對加糖飲料的攝入量顯著減少,證明了該應用程序在超重兒童健康管理中的優勢[11]。此外,T.Rageliene等人應用新開發的“Food Boss”應用程序對9至13歲兒童進行了用戶體驗和有效性評估,旨在鼓勵兒童食用水果和蔬菜,幫助他們發展健康飲食的自我效能感,并增加對均衡飲食的認識[12]。在上述的研究中,主要利用了現有網站或商業應用程序進行健康干預實驗,以驗證其有效性。然而,關于如何進行系統設計,幾乎沒有提供任何可供參考的知識(如表1所示)。這種情況下,研究人員常面臨缺乏系統性設計指導的問題。此外,Vázquez?Paz等人在“PersuHabit”APP設計研究中[13],采用以用戶為中心的設計方法(User-Centered Design,UCD)但設計過程中,缺乏具體的設計指標;并且在UCD設計的可行性與可接受性評估中,僅有六名家長參與研究,這可能無法充分反映其他潛在用戶的需求。

總體而言,盡管上述研究在幫助兒童提高營養知識、改善飲食行為等方面發揮了積極作用,但這些移動健康應用程序只關注喂養過程中的某些方面,缺乏系統化的喂養指導設計策略,這限制了對兒童全面健康成長的保障。因此,本研究旨在以移動健康背景下,對學齡前兒童喂養需求要素進行發掘,提煉設計策略框架并論述指導設計實踐的具體喂養要素內涵,為喂養系統提供綜合性的設計指導,幫助新手父母更科學地進行兒童喂養照顧。

二、研究方法與數據收集

(一)基于扎根理論構建喂養需求內容體系

扎根理論由格拉斯(Glaser)和斯特勞斯(Strauss)提出,是一種自下而上、對資料層層歸納發展的質性研究方法,廣泛應用于探索復雜的社會現象[14]。由于兒童喂養中涉及多種因素和變量,本研究基于前期理論探析,結合扎根理論進行分析。扎根理論的研究過程中,常采用半結構式訪談收集數據,通過訪談法,受訪者能夠對具體問題進行深入交流,研究者則可以從中提取體現問題的關鍵要素和邏輯關系。本研究中扎根理論的分析流程如圖1所示。

(二)用戶樣本選擇

兒童飲食相關研究涉及的對象主要包括了兒童家長與幼兒園教師。同時考慮到兒童屬于特殊人群,且喂養也涵蓋了心理層面的問題,因而本研究將具有豐富喂養經驗的家長、幼兒園教師以及心理醫師納入訪談對象。通過對8位幼兒家長(至少養育過兩位學齡前兒童)、5位幼師(平均職業經驗為9年)及2位心理醫師(具養育兩位學齡前兒童經驗,且平均執業經驗為8年)三個群體進行專家深入訪談,收集他們在喂養指導方面的相關經驗與觀點,從而為研究提供全面專業的見解。

(三)原始資料收集

研究從學齡前兒童喂養理論文獻探討的整理與歸納中形成半結構式訪談問卷,包括營養狀況、喂養方式、食物知識、家庭環境與飲食教育5個區塊,共計12個題項。在訪談過程中,經專家同意進行錄音記錄,訪談結束后轉成逐字稿,共形成104258字訪談稿(https://share.weiyun.com/xVjFyeBc)。

三、編碼與策略模型構建

(一)開放性編碼

在開放性編碼階段,首先應拆解和理解文本來確認和發展概念。其次,需對原始資料逐句地貼標簽,將這些標簽進行反復對比和調整,對相似和相同的標簽進行“概念”合并,進一步提煉出596個初始概念,由此,組成106個副范疇(如表2)。

(二)主軸性編碼

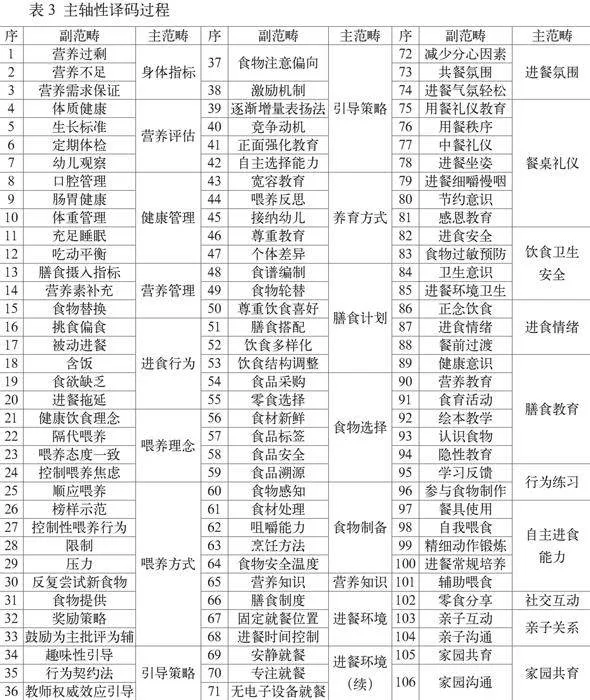

主軸性編碼在上一步的基礎上,探究各個副范疇之間的潛在邏輯關系,將上一階段得到的106個副范疇歸納整合成身體指標、營養評估等24個主范疇(如表3)。

(三)選擇性編碼。

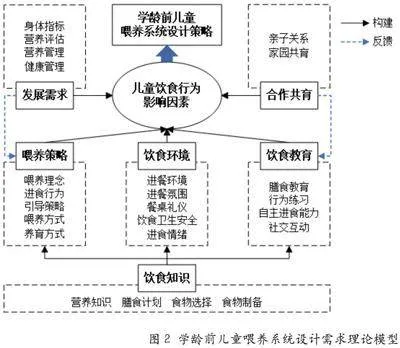

該階段通過對主軸編碼所形成的主、副范疇關系進行梳理分析,最終提煉得出6個核心范疇。核心范疇是對主范疇進行質性分析而來,屬于該理論從屬關系中的最終結果,也是影響兒童飲食行為的宏觀因素,進而形成學齡前兒童喂養系統設計需求理論模型。它包括發展需求、喂養策略、飲食知識、飲食環境、飲食教育以及合作共育,編碼結果如圖2所示。

(四)飽和度檢測

飽和度檢測為扎根理論的最后步驟,此過程要求研究者引入新的原始范疇并對其再一次進行分析,直至不再出現新的原始范疇。經過對原始數據進行多次分析后,編碼結果已趨于飽和狀態,在后續的編碼過程中也并未識別新的范疇。因此,可以認為已形成飽和的學齡前兒童喂養系統設計需求理論框架。

四、兒童移動健康系統設計策略闡釋

根據前文研究,最終形成了包含6個核心范疇及24個主范疇的學齡前兒童喂養系統設計需求理論框架。下文根據框架內容與數據資料,闡釋需求內涵并提出相應的設計策略。

(一)基于數據驅動的發展需求反饋

發展需求既是喂養的出發點,也是衡量喂養成功與否的標準。一方面,發展需求作為喂養的目的,應注重通過科學的喂養策略,滿足幼兒自身發展所需的營養;另一方面,發展需求作為喂養效果的反饋機制,可以判斷喂養是否提供了合適的營養支持。因此,設計應通過數據驅動對兒童的身體指標、健康管理等狀況進行持續監測和評估,為喂養策略的優化調整提供依據,這種反饋機制可以保證喂養過程的動態調整與實施,使喂養更具個性化。例如,在喂養實踐中,家長們談到“便秘很嚴重的情況下,我們就會給他添加一點水果……”。多位家長表示,通過排便情況的反饋形式來關注兒童的消化系統健康,預防便秘及管理其他消化問題。

(二)以“科學喂養理念”為主的喂養策略

喂養理念、養育方式、進食行為、引導策略及喂養方式五個方面共同構成了喂養策略。推動以“科學喂養理念”為主的喂養策略,以豐富家長對兒童常見進食行為的相關引導策略與具體喂養方式的知識儲備,如預防兒童挑食的趣味性引導、培養兒童在飲食選擇與決策方面的自主性等,以及采取適當的限制等措施。除此之外,喂養中所采取的整體態度,即養育方式,在很大程度上影響兒童的飲食行為,在喂養方面應符合兒童身心發展規律,采取寬容、尊重的態度逐步引導。

(三)飲食環境創設

優化飲食環境,建議并提供適宜的進餐環境設置方案,包括規律的膳食制度、固定的進餐位置,培養兒童穩定的進食習慣;注重進餐環境的衛生與進食過程安全。增加家人共餐的頻率,減少做讓兒童分心的行為,營造溫馨的進餐氛圍。保證兒童進食前后的情緒穩定,建議為孩子安排餐前過渡時間,避免飯桌教育,這樣可以讓孩子快樂享受進食的過程。培養兒童的基本用餐禮儀、節約意識等,讓兒童自然地接受和模仿。利用系統功能,幫助家長創建一個健康、溫馨的飲食環境。

(四)整合飲食教育

設計中需要考慮嵌入飲食教育模塊,通過可操作性強且有效的教育方法,引導兒童主動學習飲食知識形成健康的飲食習慣。例如,利用食育、繪本等向兒童傳授關于食物與營養的基礎知識,豐富教育的途徑;通過兒童實際操作與互動等行為練習,在實踐中理解和應用所接受的營養教育;加強餐具的使用訓練和自我喂食,鍛煉孩子的手部精細動作。在飲食活動中學會與他人交流分享,如零食分享或孩子們相互交流食物的味道和營養價值,促進語言及社交技能的發展。

(五)飲食知識傳播

營養知識作為基礎的理論知識,幫助實現營養均衡的膳食計劃,確保安全的食物選擇以及食品的營養保留與衛生。因此,讓父母及看護人掌握正確的喂養知識是至關重要的。為家長提供系統的飲食知識培訓,涵蓋了營養的基本知識、膳食計劃、食物選擇、食物制備的方法四個方面。通過科普文章、問答或者在線課程等形式,提升家長的營養知識水平。

(六)加強家園溝通與協作

合作共育圍繞家園共育與親子關系兩方面展開。家園共育指的是家庭和幼兒園之間的密切合作,為幼兒提供一致和連貫的飲食教育支持。這種合作是飲食教育的延伸,能夠強化兒童的飲食教育效果。因為家庭與幼兒園在喂養教育目標上,具有一致性與互補性。通過家園共育模塊,為家長與學校提供溝通渠道,整合教育資源,克服教育理念差異,避免兒童在不同環境下的行為表現出現沖突。此外,可以幫助家長提升家庭飲食教育能力,開展豐富的親子活動,讓家長參與到學校的教育活動中,促進親子間的交流互動,進一步提升教育效果。

五、結語

本文通過文獻分析和深度訪談,運用扎根理論分析歸納影響學齡前兒童飲食行為的影響因素,構建了一套學齡前兒童喂養系統設計需求模型,明確了各類設計要素之間的關系,為相關領域的移動健康系統的設計與開發提供了參考與指導。例如,為了實現兒童發展需求,可以從身體指標、營養評估、營養管理和健康管理四個方面進行全面的設計考量。該策略模型將用于指導后續的移動健康系統設計與開發,研究將通過問卷、實驗等方式對策略模型進行進一步檢驗,以驗證其有效性和可行性。本文提出應用扎根理論系統性地探討相關設計領域下如何發掘學齡前兒童喂養的內容需求,可供相關研究參考。希望通過這一系統,提升新手父母和主要看護人的喂養知識與技能。

參考文獻:

[1]世界衛生組織.營養不良[EB/OL].[2024-08-04].https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition.

[2]世界衛生組織.健康飲食[EB/OL].[2024-08-04].https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet.

[3]Gibson E L,Kreichauf S,Wildgruber A,et al.A narrative review of psychological and educational strategies applied to young children’s eating behaviours aimed at reducing obesity risk[J].Obesity Reviews,2012(s1):85-95.

[4]林衛華,陳燕惠,王昆毅,等.泉州市2~7歲兒童的飲食行為問題及其對健康狀況的影響[J].中國兒童保健雜志,2015(9):983-985.

[5]彭超華,杜善淑,張裕玲,等.移動健康教育對家長養育行為及兒童健康行為的影響[J].護理學雜志,2018(5):9-11.

[6]蘭悅,萬巧琴.基于用戶體驗評價移動健康類應用程序的研究進展[J].軍事護理,2022(11):85-88.

[7]Haycraft E,Witcomb G L,Farrow C.The Child Feeding Guide:A digital health intervention for reducing controlling child feeding practices and maternal anxiety over time[J].Nutrition Bulletin,2020(4):474-482.

[8]Schoffman D E,Turner-McGrievy G,Jones S J,et al.Mobile apps for pediatric obesity prevention and treatment,healthy eating,and physical activity promotion:just fun and games?[J].Translational Behavioral Medicine,2013(3):320-325.

[9]Srivastava R,Kushwaha S,Khanna P,et al.Comprehensive overview of smartphone applications delivering child nutrition information[J].Nutrition,103-104(2022):111773.

[10]Mobin Y,Jér?me B,Pierre D,et al.mHealth Quality:A Process to Seal the Qualified Mobile Health Apps[J].Studies in health technology and informatics,2016:228.

[11]Delisle C,Sandin S,Forsum E,et al.A web- and mobile phone-based intervention to prevent obesity in 4-year-olds(MINISTOP):a population-based randomized controlled trial[J].BMC Public Health,2015(1):95.

[12]Ragelien? T,Aschemann-Witzel J,Gr?nh?j A.Efficacy of a smartphone application-based intervention for encouraging children’s healthy eating in Denmark[J].Health Promotion International,2022(1):daab081.

[13]Vázquez-Paz A M,Michel-Nava R M,Delgado-Pérez E E,et al.Parents’mHealth App for Promoting Healthy Eating Behaviors in Children:Feasibility,Acceptability,and Pilot Study[J].Journal of Medical Systems,2022(11):70.

[14]陳向明.扎根理論的思路和方法[J].教育研究與實驗,1999(4):58-63,73.

作者簡介:林雨薇,福建理工大學碩士研究生。研究方向:工業設計。

通訊作者:吳正仲,博士,福建理工大學設計學院教授,福建省高校人文社會科學研究基地中心“設計創新研究方向”學術帶頭人。研究方向:產品設計、療愈設計、感性工學。

基金項目:本文系2021年福建省引進臺灣高層次人才“百人計劃”(GY-S21081)研究成果。