主題式教學(xué)在地理中考復(fù)習(xí)課中的教學(xué)應(yīng)用

魏彩平

《義務(wù)教育地理課程標準(2022年版)》(以下簡稱“新課標”)提出了“堅持育人為本”“優(yōu)化課程結(jié)構(gòu)”“活化課程內(nèi)容”“推進教學(xué)改革”等課程理念。在新課標的指引下,隨著“雙減”政策的進一步推進與落實,充分發(fā)揮課堂主陣地作用,培養(yǎng)學(xué)生學(xué)科核心素養(yǎng),達成減負、提質(zhì)、增效的目標,已成為初中地理教師積極思考與教學(xué)實踐的重要課題之一。復(fù)習(xí)課作為課堂教學(xué)的必備課型,是對新授課教學(xué)的補充和延續(xù),承擔(dān)著鞏固知識、提升能力和培養(yǎng)素養(yǎng)的作用,尤其在中考備考階段,復(fù)習(xí)課應(yīng)該占到學(xué)期總課時數(shù)的一半以上。如何在45分鐘內(nèi)優(yōu)化教學(xué)結(jié)構(gòu),激發(fā)學(xué)生復(fù)習(xí)的積極性,具備新課改下的中考應(yīng)考能力,是教師提高教學(xué)質(zhì)量和新課標的落地不可缺少的環(huán)節(jié)。本文以人教版教材七年級上冊“地球的運動——地球的公轉(zhuǎn)及其影響”復(fù)習(xí)課為例,探討在中考第二輪復(fù)習(xí)中開展主題式教學(xué),落實新課標,構(gòu)建有效復(fù)習(xí)課堂的教學(xué)路徑。

一、主題式教學(xué)的內(nèi)涵和意義

初中地理主題式教學(xué)是指教師在課堂上創(chuàng)設(shè)主題情境,充分挖掘情境中的地理問題,以主題知識相關(guān)的問題為紐帶,將教材內(nèi)容進行有效整合,以思維構(gòu)建為導(dǎo)向,引導(dǎo)學(xué)生在具有高度動機的環(huán)境中自主探究,接觸主題相關(guān)的學(xué)習(xí)內(nèi)容,解決問題,對地理知識進行重構(gòu),獲取地理學(xué)習(xí)的方法,有效促進學(xué)生的地理學(xué)科能力和學(xué)科核心素養(yǎng)得到進一步提升。

與傳統(tǒng)以知識點再現(xiàn)和講練結(jié)合為主的教學(xué)方式相比,中考復(fù)習(xí)課采用主題式教學(xué),可以實現(xiàn)以下教學(xué)目的:第一,主題式教學(xué)創(chuàng)設(shè)的學(xué)習(xí)情境是真實的且來源于學(xué)生生活實際和與社會發(fā)展密切相關(guān)的地理素材,有趣、有用、有效,體現(xiàn)了新課標中“學(xué)以致用”的指導(dǎo)思想;第二,主題式教學(xué)要求學(xué)生在創(chuàng)設(shè)的學(xué)習(xí)情境中進行自主探討,解決問題。充分發(fā)揮學(xué)生的主體作用,符合新課標中“倡導(dǎo)以學(xué)生為中心”的地理教學(xué)方式;第三,主題式教學(xué)為學(xué)生創(chuàng)設(shè)了符合學(xué)生思維發(fā)展的問題情境,突出問題導(dǎo)向,有利于激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)內(nèi)驅(qū)力,主動參與學(xué)習(xí)過程;第四,主題式教學(xué)是大單元教學(xué),它打破教材章節(jié)限制,對知識內(nèi)容進行二度開發(fā),強化知識內(nèi)在聯(lián)系的系統(tǒng)性和整體性,有利于學(xué)生進行知識的構(gòu)建與遷移,在逐步探究過程中推動學(xué)生高階思維的發(fā)展,利于知識的深度學(xué)習(xí)。

二、學(xué)生的學(xué)情分析

初二學(xué)生進入中考備考階段時,已經(jīng)完成了初中階段地理知識的學(xué)習(xí),具備有一定的知識基礎(chǔ)和學(xué)習(xí)基本能力,如讀圖分析、歸納總結(jié)、區(qū)域分析方法等。但是對知識的掌握還是零散的、碎片式的,缺乏對知識整體結(jié)構(gòu)體系及思維過程的構(gòu)建,地理要素之間的關(guān)聯(lián)性和知識點的遷移應(yīng)用能力薄弱。主題式教學(xué)應(yīng)用于中考第二輪復(fù)習(xí),梳理解題方法讓思維程序化,運用思維導(dǎo)圖讓思維可視化,有利于學(xué)生系統(tǒng)掌握知識、發(fā)展思維和提升備考效率,實現(xiàn)有效復(fù)習(xí)。

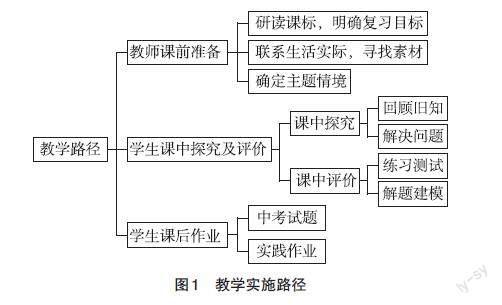

三、主題式復(fù)習(xí)課教學(xué)實施路徑

基于新課標的主題式教學(xué)在初中地理中考復(fù)習(xí)課的教學(xué)實施路徑主要包括教師課前準備、學(xué)生課中探究及評價、學(xué)生課后評價三方面(圖1)。

四、主題式復(fù)習(xí)課教學(xué)設(shè)計與實踐

1.教學(xué)設(shè)計背景

(1)課標解讀

新課標中關(guān)于“地球公轉(zhuǎn)及其影響”的學(xué)習(xí),安排在“主題二地球的運動”模塊,具體的內(nèi)容要求有兩條:第一,運用模型或軟件,演示地球公轉(zhuǎn)運動,說出地球公轉(zhuǎn)方向、周期;第二,結(jié)合實例,說出地球公轉(zhuǎn)產(chǎn)生的主要自然現(xiàn)象及其對人們生產(chǎn)生活的影響。對應(yīng)的 “學(xué)業(yè)要求”和“教學(xué)提示”中都特別強調(diào)“地球公轉(zhuǎn)產(chǎn)生的主要自然現(xiàn)象及其對人們生產(chǎn)生活”的影響以及幫助學(xué)生形成“尊重自然、順應(yīng)自然”的觀念。其中,在“教學(xué)提示”有關(guān)教學(xué)情境設(shè)計方面,列舉的例子中強調(diào)“節(jié)氣與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的關(guān)系,以及其中反映的中國古代勞動人民的智慧”等。因此,與2011版舊課標相比,2022版新課標在“地球公轉(zhuǎn)”知識部分更加注重人地協(xié)調(diào)觀素養(yǎng)的培育,育人目標更加凸顯。

(2)主題選定

本文的開課時間是2022年9月28日,9月23日是秋分節(jié)氣且是第五屆中國農(nóng)民豐收節(jié),與節(jié)氣有關(guān)的自然地理現(xiàn)象,是學(xué)生熟悉的真實生活體驗。中國農(nóng)民豐收節(jié)設(shè)在秋分是基于節(jié)氣與農(nóng)業(yè)的關(guān)系,而節(jié)氣的形成與地球公轉(zhuǎn)密切相關(guān)。因此,從立德樹人的目標出發(fā),選定本文的主題情境為“探尋‘秋分的地理密碼”。這一主題情境的創(chuàng)設(shè),將真實地理素材與地理知識相結(jié)合,形成融學(xué)科性與生活性于一體的課程內(nèi)容體系。一方面為學(xué)生營造輕松愉快的教學(xué)氛圍,激發(fā)其主動探究的學(xué)習(xí)欲望;另一方面有利于引導(dǎo)學(xué)生觀察生活中的地理,并將所學(xué)地理知識更好地運用到實踐中,同時滲透“二十四節(jié)氣”中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,培養(yǎng)文化自信,達到育人目標。

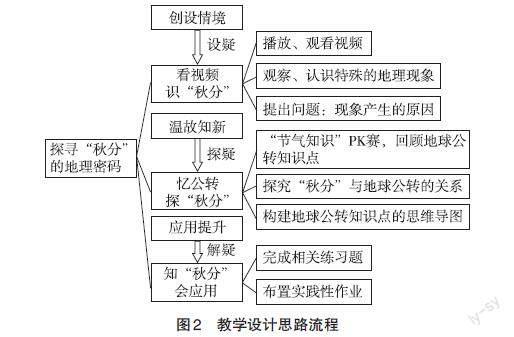

2.教學(xué)設(shè)計思路

本文教學(xué)設(shè)計思路如圖2所示。

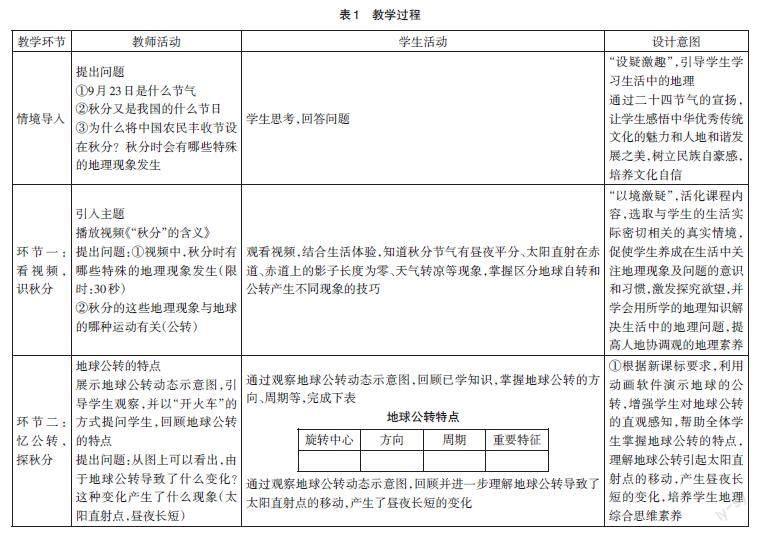

3.教學(xué)過程

本文教學(xué)過程如表1所示。

五、教學(xué)反思

本課例從育人為本的課程目標出發(fā),倡導(dǎo)以學(xué)生為主體的主題式教學(xué)方式,其主要特點有四個方面:第一是真實情境激趣。結(jié)合中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育,選取與生活密切相關(guān)的地理素材,即以“探尋‘秋分的地理密碼”作為主題情境完成學(xué)習(xí)任務(wù),使用“一境到底”教學(xué)策略,滲透新課標課程理念,達成基于核心素養(yǎng)培育的地理課程目標,引導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)對生活有用的地理,對終身發(fā)展有用的地理;第二是問題自主探究。教師結(jié)合學(xué)生的生活體驗,設(shè)置了“秋分”發(fā)生了哪些地理現(xiàn)象?哪種地球的運動造成了這些地理現(xiàn)象的發(fā)生?這些地理現(xiàn)象與地球公轉(zhuǎn)有著怎么樣的關(guān)系?這些地理現(xiàn)象對農(nóng)業(yè)帶來什么影響等一系列問題,引導(dǎo)學(xué)生自主“探疑—解疑”,完成知識點的復(fù)習(xí)鞏固;第三是思維導(dǎo)圖建模。立足核心素養(yǎng)的培育,以學(xué)生為主體,營造和諧的師生互動氛圍,引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會建構(gòu)知識體系、學(xué)會解題建模及學(xué)會用所學(xué)的地理知識解釋身邊的地理現(xiàn)象,達成有效復(fù)習(xí)的目標;第四是實踐作業(yè)布置。能夠在作業(yè)設(shè)計上凸顯實踐性、跨學(xué)科性,進行知識拓展、深度挖掘的同時提升綜合運用能力和學(xué)科核心素養(yǎng),符合新課標及“雙減”政策背景下的學(xué)習(xí)模式。

傳統(tǒng)的地理中考復(fù)習(xí)課,尤其是專題復(fù)習(xí)課,經(jīng)常存在分散性、重現(xiàn)性、題海性、強化性復(fù)習(xí)等問題,應(yīng)試目的強,基本以教師講授為主,忽視了學(xué)生思維品質(zhì)的進階發(fā)展,課堂較為枯燥,學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情不高,教學(xué)實效不強。主題式復(fù)習(xí)課在專題知識復(fù)習(xí)的基礎(chǔ)上,通過創(chuàng)設(shè)與“專題”相關(guān)的生活中真實的情境,并以此主題為中心軸,設(shè)置“設(shè)疑—探疑—解疑”的教學(xué)環(huán)節(jié),將整個初中階段的地理知識進行系統(tǒng)梳理,重新整合來開展教學(xué)活動,強調(diào)知識之間的相互聯(lián)系和思維形成過程,促使學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí),充分體現(xiàn)了學(xué)生的主體性。激發(fā)他們學(xué)習(xí)興趣的同時,更有利于學(xué)生地理學(xué)科素養(yǎng)的養(yǎng)成和落地,教學(xué)效率高,有效性強,符合新時代中考情境化命題的導(dǎo)向。