揚州中國大運河博物館館藏清代玉器賞析

席曉云

摘 要:揚州中國大運河博物館是集運河文物收藏、展示、研究、教育于一體的專題性博物館,全流域、全時段、全方位展現中國大運河的歷史、文化和藝術。館內收藏的清代玉器,以陳設、生活和裝飾用玉為主。各種玉器玉質優良,雕琢細膩,造型豐富,力求雅致,紋飾題材富有吉祥喜慶之意。充分體現了運河為沿岸經濟文化的繁榮發展創造了有利條件,表達了人們對美好生活的向往和追求。

關鍵詞:清代;玉器;揚州中國大運河博物館

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.04.001

玉,石之美者,凝結天地精華靈氣,晶瑩細膩,溫潤柔美。我國玉文化歷史悠久、源遠流長,約在10000年前,玉器就已脫胎于石器,成為祭祀用品和裝飾用品。玉器的制作發展至清代,集歷代之大成,走向巔峰。隨著國家的安定繁榮、皇帝(尤指乾隆帝)對玉器前所未有的熱愛以及玉料的充足來源,促使清代玉器飛速發展。清代玉器玉質優良,造型豐富,構思巧妙,將線刻、鏤空、浮雕、圓雕等技法融會貫通,工藝爐火純青。玉器上的紋飾題材有山水人物、花鳥蟲魚、神仙故事等,富有生活氣息,多取吉祥之意,深具實用性和裝飾性,表達了人們對美好生活的向往和追求。

揚州中國大運河博物館是集運河文物收藏、展示、研究、教育于一體的專題性博物館,全流域、全時段、全方位展現中國大運河的歷史、文化和藝術。館內收藏的清代玉器,以陳設、生活和裝飾用玉為主。各種玉器雕琢細膩,力求雅致,紋飾題材富有吉祥喜慶之意。

1 玉陳設器

隨著玉器的生活化和玩賞化,越來越多精美的陳設玉器擺放于人們家中的廳堂內。清代玉料充足,陳設玉器的制作達到了高潮。

錯銀百壽字紫檀嵌白玉三鑲如意(圖1) 長50厘米,寬13.5厘米,高7.5厘米。玉如意是清代特有的種類,代表吉祥,用于進貢、賞賜、賀壽、婚配信禮,不僅是宮殿、書房、暖閣中的陳設、賞玩之物,也是喜慶佳節時的祈福用器,更是達官顯貴互相贈送的禮品。如意中,又以“三鑲式如意”最為獨特,其是清乾隆年間創造的一種如意形制,此后非常流行。此件三鑲式如意,精選縝密堅實的上等紫檀木料雕制,上刻百壽字紋,首、身、尾各鑲一塊大小不等的橢圓形白玉,玉質潔白細潤,分別浮雕蘭草喜磬、花瓶蝙蝠和鲇魚紋,寓意福壽吉慶、年年有余。此枚如意裝飾頗為考究,具有富麗精湛的藝術風格和高超的琢玉工藝水平。

白玉鏤雕和合二仙如意形鎖式擺件(圖2) 長14.7厘米,寬10.5厘米,厚1.2厘米。白玉質,通體呈如意形,邊框內以鏤雕加陰線刻技法,雕刻有二仙、山石、荷葉、纏枝花卉紋等。和合二仙是我國民間神話中“和美團圓”之神。漢語“盒”與“和”、“荷”與“合”諧音,故民間所繪和合二仙多為一人手中持荷、一人手中捧盒的兩位和尚。該造型取和美吉利之意,并象征夫妻恩愛美滿。該器有附座,推測其為婚慶擺件。

白玉漁家樂船形擺件(圖3) 長11.2厘米,寬3厘米,高5厘米。白玉質,船尾一人掌櫓,船頭一人蹲踞于甲板,船有篷,篷上趴一犬。中部船艙上陰線刻紋飾。底座則以紫檀木鏤雕波浪起伏,表現船泛于江水之中。

青白玉漁家樂船形擺件(圖4) 長12.3厘米,寬4厘米,高5.2厘米。青白玉質,船尾一童子守爐燒水,船頭一老者拈須端茶,怡然自得。中間透雕席篷。船的一側掛著兩只巧雕魚簍,底部淺浮雕波浪紋。

青玉蓮藕擺件(圖5) 長16.5厘米。青玉質,溫潤細膩,以圓雕和鏤雕技法雕琢蓮藕、荷葉、蓮花,下附雕成波浪紋的紅木底座。蓮藕分三段,瑩潤飽滿,藕身伸出數條長短不一的枝柄,荷葉、蓮花錯落分布,姿態各異,荷葉經脈、蓮花瓣均以陰刻線細琢而成。整器雕琢自然,雅致非常。

青白玉雕赤壁賦山子(圖6) 長26.5厘米,寬15厘米,厚5厘米。青白玉質,玉質溫潤細膩。此山子運用浮雕、線刻相結合的方法,因勢隨形,正面雕高崖云靄飛瀑,三人泛舟江上,覽勝暢飲,超然物外。整器形制規整,層次分明,刀法深峻犀利,雕琢嫻熟流暢。

清代玉山子盛行于乾隆時期,被視為揚州玉雕技藝的代表,題材廣泛,多以自然景色、亭臺樓閣、人物典故為題材,圓雕人物山景,構成遠、中、近景的交替變化。玉山子講究布局、意境、造型以及工藝,有很高的藝術價值。

青白玉雕山水人物紋山子(圖7) 長24厘米,寬15厘米,高22厘米。青白玉質,局部帶黃褐色皮。此件玉山子運用圓雕、浮雕、陰刻相結合的雕刻方法,隨形施藝,氣勢雄渾。正面山林疊嶂,松蔭如蓋,間有房舍、犬只,人物或田間耕作,或群集訪友;背面崇山峻嶺,蒼松翠柏,水流湍急,意境深幽。附帶紅木底座,紅木外壁亦精心雕刻,山石飛瀑,樹影婆娑。

青白玉雕山水人物紋山子(圖8) 長15厘米,寬4.6厘米,高14厘米。青白玉質,玉質溫潤,局部略帶黃褐色皮。此山子采用浮雕、鏤雕、線刻等技法而就,隨形施藝,巧妙利用玉石綹裂、皮色作通景山水人物。正面山石嶙峋,松蔭如蓋,高階流水,高士談笑風生,寄情山水之間;背面崇山峻嶺,流水潺潺,一只小鹿漫步其間。

青白玉鴛鴦擺件(圖9) 長15厘米,寬5.3厘米,高9.6厘米。青白玉質,立體圓雕一只鴛鴦,身形圓潤,昂首圓目,頭頂一縷羽毛,身側雕刻雙層羽毛,尾羽翹起,腳蹼收于腹下。造型規整,琢工精細,寓意美好。

漢代開始出現較多的圓雕動物。清代圓雕動物造型更加真實,身體各部位比例更為準確,所雕動物形態各異,動作逼真傳神,且多配以花枝、花果等,寓意吉祥。

白玉雙鵝銜穗擺件(圖10) 長9.3厘米,寬2.3厘米,高4.5厘米。白玉質,玉質溫潤細膩,以圓雕和鏤雕技法雕琢雙鵝,下附雕成波浪紋的紅木底座。雙鵝圓眼曲頸,口銜麥穗,鵝身羽毛、谷穗紋理均以陰刻線細琢而成。雙鵝相對,神態安詳、含情脈脈,寓意歲歲平安、吉祥美好。自晉代王羲之起,文人雅士多有愛鵝之趣,鵝便成為玉雕中常見的動物類題材。玉鵝體量不大,文雅秀麗,多為文人士大夫喜愛的文房陳設。

翡翠螳螂擺件(圖11) 長11厘米,寬1.5厘米,高1.9厘米。以翡翠圓雕、鏤雕而成。色澤通透,溫和潤澤。螳螂頭部伸向左前方,圓眼凸出。肢爪強健,腹部飽滿,以陰線雕琢腹翅紋理,造型寫實逼真,形態優雅,雕琢技法純熟,細膩精致。螳螂體態雖小,捕食卻非常勇猛,故蘊含勇敢之意,又因諧音“堂”,故又有“金玉滿堂堆長廊”之意,深受人們的喜愛。

翡翠多產于緬甸北部,又被稱為“緬甸玉”,明未開始流行于云貴地區,《徐霞客游記》記載為“翠生石”,清雍正年間供入內廷,逐漸蔚為風尚。翡翠色澤艷麗,晶瑩剔透,乾隆之后逐漸為皇室所重,或被制成擺件以供賞玩,或制成各色墜飾、佩飾、首飾用來點綴。

碧玉鳳凰棲枝紋花插(圖12) 長15.4厘米,寬7.5厘米,高16.3厘米。最早的玉雕花插為明代制作。明代玉雕花插結構簡練,粗獷凝重。清代花插結構復雜,多為花朵、動物、植物等造型。此件花插以碧玉雕成,局部有瑕斑。器身雕琢三株高低不同的枝干作為主體,中空,外部浮雕、鏤雕松、竹、梅、靈芝,枝葉有致,花朵嬌俏。底部為枝葉交繞成足,頗具巧思。一只鳳凰于松枝上駐足回首,羽毛絢麗修長,姿態輕靈曼妙,充滿恬靜之美。該器是清代宮廷的重要陳設器。此花插所用玉材為清代中期宮廷制玉采用的新疆碧玉玉料,其特點為玉料中間夾雜有顏色較淺的“青玉斑”和顏色翠綠的“銅銹斑”。

掐絲琺瑯海棠式盆玉石花卉盆景(圖13) 一對。盆長18.3厘米,寬13.7厘米,高6.7厘米,左通高25厘米,右通高29厘米。花盆呈海棠形,如意云紋足,使用了掐絲琺瑯工藝,通體以天青色琺瑯釉為地,釉料瑩潤,口沿、腹棱鎏金,盆沿繪卷草花,四面裝飾折枝卷草紋,中間開光飾“福慶有余”紋。盆景主景為三株海棠花,以各色絲線纏金屬絲作為枝,碧玉葉片,芙蓉石花瓣,骨牙花苞。旁襯以三株料石花,有梅花、月季、牽牛、葵花等,配銅片小草。紋樣繁而不亂,工藝較精,整體富有生機,鮮妍華美。此器具有清代宮廷御用器物的風格,為宮內陳設用品之佳器。

2 玉器皿

由于玉料要求較高,玉器皿琢制難度大,隋唐以前一直較為少見,宋元時期數量有所增加,及至明代才大量出現,品種繁多,雕琢細致。到了清代,玉器皿的品種、數量和技巧都達到鼎盛。

白玉雙龍耳杯(圖14) 長7.6厘米,寬3.7厘米,高6.6厘米。白玉質,直口方唇,深腹,脛部內收,餅足。兩只螭龍相對趴伏于杯口,四肢撐起,作雙耳狀,身姿矯健,靈動傳神,構思精巧。

青白玉龍鋬匜(圖15) 長10.5厘米,寬5.5厘米,高3.6厘米。青白玉質,匜直口,深弧腹,矮圈足。前有寬流,后有龍形鋬手,龍口銜在口沿上。外壁以陰線刻畫樹枝、花葉。器身裂隙處有沁色,整器古樸大方。

青白玉福壽紋蓋盒(圖16) 長7.8厘米,寬5.4厘米,通高3.3厘米。青白玉質,整體為圓角長方形,子母口扣合,蓋面浮雕花瓣地、海棠式開光,四只蝙蝠環繞一圓“壽”字,寓意福壽綿延。

白玉四神紋四足方形蓋罐(圖17) 邊長6.2厘米,通高9.5厘米。白玉質,總體呈罐式,上有盝狀蓋,蓋紐為圓捉手,蓋四面浮雕青龍、白虎、朱雀、玄武紋。器身表面淺浮雕夔龍紋,古樸自然,下承獸面紋四足。附紫檀嵌銀絲底座。此件玉蓋罐由上等新疆白玉制成,質地溫潤細致,雕工流暢。整件器物小巧玲瓏,典雅精致,是清乾隆時期蘇作玉器的代表作之一。明清時期,蘇作玉器憑借其高超的藝術造詣獲得了朝廷青睞,是“良工雖集京師,工巧則推蘇郡”的真實寫照。

青白玉雙魚紋花蝶鋬活環洗(圖18) 高8厘米,口徑21厘米。洗在清代使用廣泛,造型、題材繁多,雕琢技藝高超。此件玉洗既可作為文房筆洗,也可用作陳設觀賞,是清代玉洗中較為精致的一件。此玉洗以整塊青白玉為材料,掏膛雕琢而成,體量碩大,用材奢華。洗心凸雕雙鲇魚紋,間以卷草,取意年年有余。外壁通體浮雕花蝶綿綿,取意子孫繁盛。兩鋬透雕花蝶紋,其下各琢一活環。底部雕如意紋三足。全器構思奇巧且寓意吉祥,雕刻嫻熟,線條犀利,紋飾靈動,層次豐富,極富藝術感染力,具有典型“乾隆工”特點,宮廷氣息濃郁。

灰白玉巧雕鼻煙壺(圖19) 通高7厘米,寬5厘米,厚2.5厘米。西洋鼻煙在明末清初自歐洲傳入我國,鼻煙壺作為一種精美藝術品,被譽為“集中各國多種工藝之大成的袖珍藝術品”。該鼻煙壺為灰白玉質,兩面均俏色浮雕紋飾。正面雕麻姑立于船上,麻姑身形婀娜,手拿花籃,寓意麻姑獻壽。背面雕一匹白馬凝視靈猴攀摘壽桃,寓意馬上封侯。壺蓋為銅鎏金累絲,蓋頂嵌紅珊瑚。此鼻煙壺構思獨特,俏色得宜,琢制精巧,寓意吉祥,既是一件實用器,又是精致的藝術品。

3 玉佩飾

古代中國人認為,玉具有神秘色彩,它是山石之精靈,能夠驅兇辟邪,給人帶來福瑞。玉的質地溫潤堅實,孔子將儒家所推崇的德行與玉器聯系在一起,認為“君子比德如玉”,并有“君子無故,玉不去身”“古之君子必佩玉”之說,將佩玉同人的精神世界、行為舉止、道德修養緊密地聯系在一起。所以從古至今,玉質佩飾始終是人們重要的佩戴裝飾品。

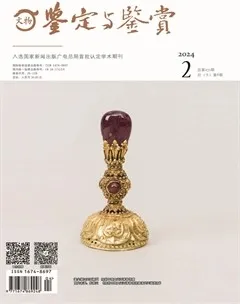

鎏金鑲紅寶石帽頂(圖20) 長4.4厘米,寬4.2厘米,高9.3厘米。鎏金蓮瓣紋鏤花頂座,中間飾紅寶石一顆,頂端鑲嵌滴水形紅寶料頂珠,應為二品官員頂戴。

帽頂,又稱冠頂、頂戴,是古人安置在冠帽上部中央的一種裝飾,其制始于元代,發展于明,盛行于清。清王朝制定了一套完整的帽頂制度,對帽頂的款式、用材、顏色、尺寸進行了嚴格規定,使帽頂成為區別清代官員品級尊卑的最重要飾品。

白玉童子船形佩飾(圖21) 長8厘米,寬5.3厘米,厚0.4厘米。白玉質地,質地優良,采用雙面工藝,主體為江南常見的烏篷船,船艙以鏤空雕刻“卍”字紋,船頭有童子劃槳,船尾掛碩大石榴,頂部留孔可以穿掛。整體畫面生動,孩童與石榴一起寓意“多子(籽)多福”,生動體現古人對美好生活的向往。

白玉鱖魚掛件(圖22) 長8.7厘米,寬4.8厘米,厚1.8厘米。白玉質,略有俏色。立體圓雕一條鱖魚,魚體肥碩,圓眼大嘴,口銜蓮枝,背鰭豎立,尾鰭上翹。正面淺雕蓮葉和一小魚,背面魚身淺雕荷花紋。鱖魚也稱“桂魚”,諧音“貴余”。同時“蓮”與“年”諧音,寓“富貴有余”“連年有余”之意,反映了人們對吉慶有余生活的期盼。

參考文獻

[1]南京博物院.玉潤中華:中國玉器的萬年史詩圖卷[M].南京:江蘇鳳凰文藝出版社,2023.

[2]吳棠海,北京大學震旦古代文明研究中心,北京大學公眾考古與藝術中心.中國古代玉器[M].北京:科學出版社,2012.

[3]許曉東.故宮經典:故宮玉器圖典[M].北京:故宮出版社,2013.

[4]張正義.沈陽故宮博物院藏清代宮廷玉器賞鑒(上)[J].文物鑒定與鑒賞,2015(7):28-38.