“雙碳”背景下巖石力學教學改革

王斐笠 孟凡震 楊勇 修占國 王在泉 韓建華

摘? 要:為讓學生深入理解“雙碳”目標,探索巖石力學中蘊含的“雙碳”問題,該文基于巖石實時高溫剪切實驗系統,創新性地將“雙碳”戰略實施過程中涉及到的地熱資源開發、干熱巖開采等問題融入巖石力學教學中。巖石力學課程中該實驗系統的引入,可以幫助學生更好地理解地熱資源的特性和行為,熟悉高溫高壓下巖石的物理特性和力學行為,掌握高應力環境下節理巖體的剪切力學特性及破壞特征。同時,以新的實驗系統為載體,可以激發學生的學習興趣,培養學生的動手能力和創新思維,進而加深學生對理論知識的理解。另外,通過實驗可提高學生的實踐水平,將所學知識充分應用到工程實際中。

關鍵詞:“雙碳”;巖石力學;教學改革;巖石實時高溫剪切;實驗系統

中圖分類號:G642? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)11-0121-04

Abstract: This study innovatively integrates the carbon peaking and carbon neutrality into the teaching of Rock Mechanics, which promotes a deeper understanding of the carbon peaking and carbon neutrality for students. Based on the real-time high-temperature shear system of rock, this teaching reform explore the "carbon peaking and carbon neutrality" issues embedded in Rock Mechanics, which mainly include the geothermal resource development and dry heat rock mining. The introduction of this experimental system in Rock Mechanics can help students better understand the properties and behavior of geothermal resources, familiarize themselves with the physical properties and mechanical behavior of rocks under high temperature and pressure conditions, and master the shear mechanical properties and damage characteristics of rock joints under the high stress loadings. Moreover, the new experimental system can stimulate the learning interest of students, cultivate their hands-on ability and innovative thinking, and then deepen their understanding of theoretical knowledge. In addition, the experiments can improve students' practical level and fully apply the knowledge they have learned to engineering practice.

Keywords: "carbon peaking and carbon neutrality"; Rock Mechanics; teaching reform; real-time high-temperature shear of rock; experiment system

2020年9月22日,國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上宣布“雙碳”目標(即二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和)[1-2]。此后,在“雙碳”背景的推動下和化石能源向非化石能源轉型的戰略要求下,深層地熱能因其儲量豐富、利用效率高、運行成本低和節能減排等優點被廣泛關注[3-4]。中國地質調查局的研究顯示中國大陸3~10 km深處存在豐富的干熱巖資源,其儲量相當于860萬億噸標準煤[5]。干熱巖因此被認為是未來煤炭、石油等化石能源枯竭后,最具潛力的戰略接替能源,干熱巖資源的有效利用和高效開采對保障我國能源安全、降低對化石燃料的依賴、實現我國的碳中和、碳達峰目標具有重要戰略意義。但如何讓學生深入理解“雙碳”目標,如何從巖石力學角度研究“雙碳”目標,值得去實踐探索。

干熱巖是一種不含或含極少量地下流體、埋深3~10 kmm、溫度大于180 ℃的致密巖體。干熱巖地熱賦存于火成巖中,屬于脆、硬性巖石,且是力學強度較高的基底花崗巖,埋藏深度一般在3 km以上,在構造應力和局部斷層的影響下巖體處于高應力和高溫度的地下環境[6-7]。如何讓學生充分理解高應力高地溫條件下深部復雜巖體的力學響應,并如何將所研究成果應用到“雙碳”目標建設。

一? 巖石力學教學現狀分析

在教學內容上,實驗教學環節主要包括巖石的抗壓、抗拉、抗剪及密度測試等傳統的巖石力學實驗。這些實驗可以增強學生對巖石基本力學特性的理解,對不同荷載下巖石破壞模式的識別及對巖石物理性質的掌握。但目前教學中所涉及的這些實驗大多屬于驗證性實驗,實驗方法和實驗內容較單一,并且不需要學生自主設計實驗方案,只是對前人方法的驗證和再現。相反,需要學生自主探究、創新設計的實驗較少。

在教學設計上,普遍存在學時短但教學內容多的問題。為完成教學任務,課堂教學只能講授書本上的理論知識,不能很好地向實驗與工程實際延伸。而進入實驗課環節時,教師仍需要利用大量的時間進行實驗內容的講解和實驗操作過程的介紹。因此,使得學生自己動手實踐的時間大大減少,甚至有時采取老師操作學生觀摩的形式。所以在大多數的實驗中,學生缺乏動手參與,更缺少自己的思考和對實驗的分析,進而無法將所學內容與工程實際相聯系。同樣,這種模式未能充分調動學生自身的積極性,導致學生依賴性強而參與意識差,不利于學生創新意識和能力的培養。

在考核方式方面,巖石力學課目前主要通過期末閉卷考試的形式進行考核。學生往往為了順利通過考試,把更多的時間用來學習課本理論知識,而忽略實驗和工程應用等實踐能力的培養和鍛煉。使學生很難將自身學習的內容與國家重大戰略工程或國家建設方針相聯系。

巖石力學作為力學類和土木類專業的核心課,在學生的學習和以后的工作中都起著重要的作用。力學和土木類專業的學生一方面需要掌握扎實的理論基礎,另一方面需要將理論與實踐相結合,培養應用理論知識解決實際工程問題的能力。國家重大戰略調整和現代工程建設的快速發展,對巖石力學課程提出了新的教學要求,傳統的教學方式難以滿足“教”與“學”的時代要求,難以達到對學生的培養要求。因此,對巖石力學課程的教學改革勢在必行。

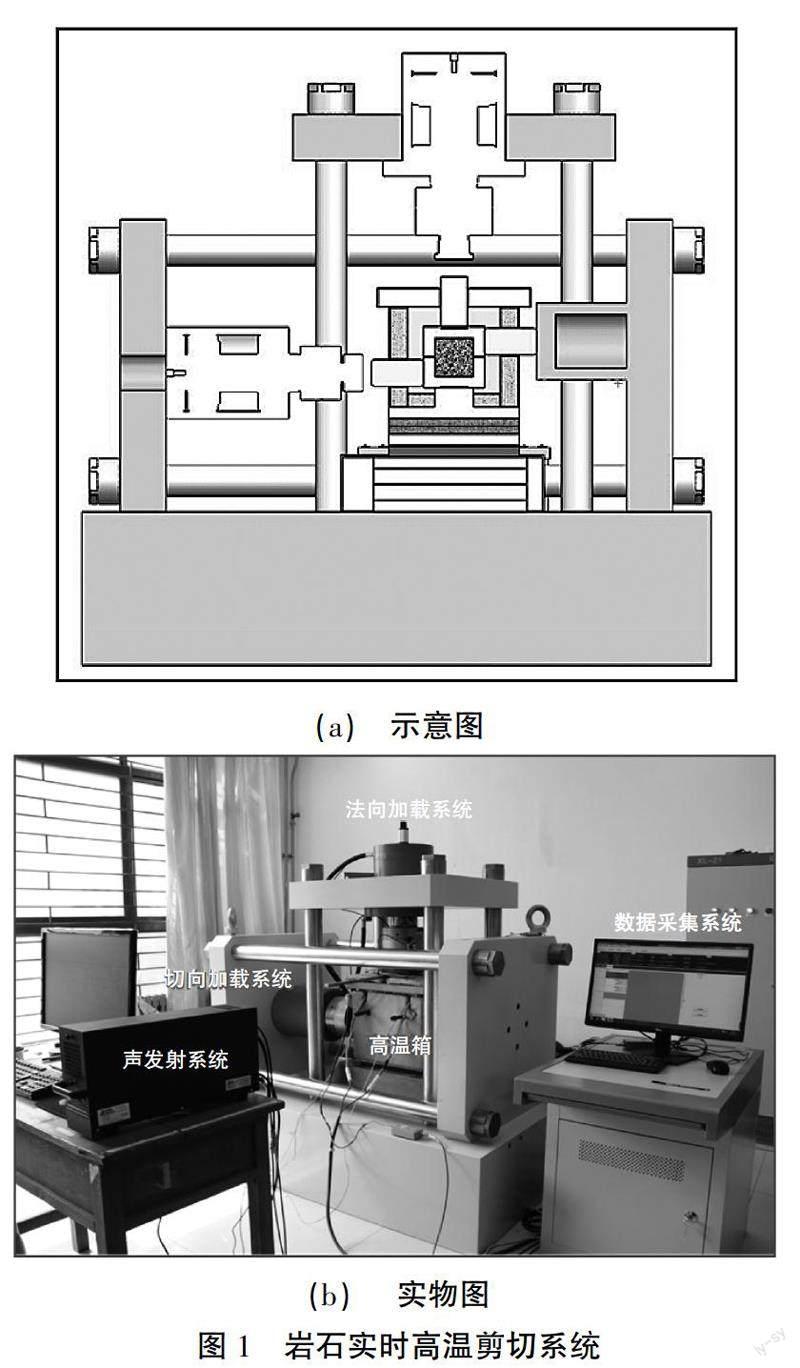

二? 巖石實時高溫剪切系統

巖石高溫高壓直剪實驗系統(圖1)的研發是為了更好地模擬和研究高溫高壓環境下巖石或巖石結構面的物理特性和力學行為,進而揭示深部巖體復雜環境下的破壞機制,保障深部巖體工程的施工和運營安全。巖石力學課程中該實驗系統的引入,可以幫助學生更好地理解地熱資源的特性和行為,熟悉高溫高壓下巖石的物理特性和力學行為,掌握高應力環境下巖石結構面的剪切力學特性及破壞特征。

(一)? 高應力加載系統

高應力加載系統用于施加高壓到巖石樣品上,通常包括高壓油缸、液壓系統和應力傳感器。法向與切向設計最大荷載700 kN,加載液壓缸作動器最大行程100 mm,測量控制精度達到最大力值的0.5%,均可實現力、位移控制平滑轉換,法向還可實現剛度控制加載,可長時間加載及長時間穩壓等。法向加載液壓缸,安裝于主框架的上部反力橫梁,水平加載液壓缸,安裝在水平反力框架內部,于水平反力框架形成自反力結構,活塞內部均安裝位移傳感器,活塞桿前端連接壓力傳感器及壓頭等。高應力的精準施加需要液壓伺服控制系統。本設備液壓伺服控制系統由交流電機、液壓泵、伺服閥、溢流閥、過濾器、減壓閥、單向閥、冷卻器、加熱器、高壓管路和油箱等組成,用于提供實驗設備工作的動力。

(二)? 實時高溫系統

用于控制和維持實驗過程中的高溫環境,以模擬巖石內部的高溫條件。高溫加熱系統及恒溫控系統,設計實驗盒最高加載溫度為400 ℃,通過檢測熱電偶傳感器的溫度,來控制陶瓷加熱器,調整高溫腔內溫度的高低及系統的加熱功率,加熱信號通過高精度的通信傳感器輸出信號傳輸給計算機,從而實現數字化控制和面板式控制的多功能控制方式。

(三)? 巖石實時高溫剪切系統的工作原理

巖石實時高溫剪切系統可實現巖石或巖石結構面的剪切力學特性研究,包括抗剪強度、切向變形和法向變形等。剪切實驗過程中可通過數據采集系統獲取施加在試樣上的法向力和承受的剪切力,同時,通過LVDT可監測試樣的法向和切向變形。另外,該系統可實時獲取巖樣溫度。根據獲得的應力和其相應的位移數據,可繪制實驗試樣的應力-位移曲線,根據公式(1)可計算巖石或巖石結構面的抗剪強度[8]。

三? 基于巖石實時高溫剪切系統的教學實驗設計與實踐

講解“雙碳”目標中涉及到的巖石力學內容,以實時高溫下巖石結構面的剪切為例,闡述實驗教學的開展和實施。

第一,為學生講解巖石剪切實驗中涉及到巖石力學知識,包括巖石的抗剪強度、剪切應力-位移曲線以及抗剪強度準則等。然后讓學生以小組為單位自主探索實時高溫下巖石剪切實驗的開展背景和實驗目的,并制定相應實驗方案。

第二,審閱學生的實驗方案,指出問題,并給出具體的實驗設計方案:根據目前深部資源賦存的深度,結合應力隨深度的變化情況(一般認為地下深度增加1 000 m,應力增加約20 MPa),實驗中法向應力分別設定為20、30、40 MPa;同時,結合干熱巖在地下的賦存溫度環境,將實驗溫度分別設置為100、200、300 ℃用于分析不同高溫下干熱巖的力學特性。

第三,講解實驗方法并展示具體的實驗操作流程。①準備實驗樣品,選擇具有代表性、取自同一母巖相同或相近位置的巖石樣品,并根據實驗需要進行切割和準備,按照一定規格的尺寸和形狀,對樣品進行加工和磨削,確保表面平整。試樣加工完畢后進行清潔和干燥巖石樣品,以去除碎屑雜質和表面污染。按照實驗方案制備具有粗糙度的結構面試樣(100 mm×100 mm×100 mm),完成前期準備工作。②安裝試樣到實驗裝置,將巖石結構面試樣放置在實驗系統的剪切裝置中,確保良好的接觸和固定。接通總電源,啟動控制程序后,打開溢流閥,進行法向和切向油缸的位置調整,可對試樣進行適當預壓,并確保試樣位于設備框架中部,使其受力均勻。③施加壓力和溫度,依據實驗方案,設定剪切系統程序的工作參數,例如法向壓力、剪切速度、目標溫度和升溫速率等。程序設定完成后,系統按照設定的加載速率施加目標壓力到試樣表面,溫度控制系統按照設定的加溫速率進行加溫,直至目標溫度。④開始剪切實驗,設定的法向力和溫度到達目標值后,切換程序,施加剪切力巖石試樣上。可以恒定速度或者變速率進行剪切加載。

第四,學生以小組為單位進行實驗,并處理實驗結果,自主探索實驗結果的應用。剪切實驗采集系統可以實時記錄實驗過程中的應力、位移、溫度和變形等測量數據。程序控制面板可以根據采集到的數據實時繪制應力-變形曲線、時間-變形曲線、溫度變化曲線等。

第五,得出實驗結果,如圖2所示。可以發現,隨著法向力的升高,巖石的抗剪強度增大,同時,隨著溫度的升高,巖石的抗剪強度升高。通過實驗結果說明,干熱巖的賦存環境顯著影響其力學特性,進而影響干熱巖資源的開采。

四? 實驗結果在教學改革中的應用

(一)? 以實驗促進理論理解

實驗是學習巖石力學的基礎,由于巖石物理和力學性質的復雜性,沒有細致的實驗,很難使學生理解巖石或巖石結構面的強度準則或損傷本構等理論[9-11]。以實驗為載體,可以激發學生的學習興趣,培養學生的創新思維和動手能力,進而加深學生對理論知識的理解,更好地了解巖石或巖石結構面的強度和變形特性,深入理解巖石破裂的機理與本質[12-13]。

通過本實驗可以促進學生對以下理論知識的進一步理解:①應力-應變理論,巖石高溫高壓直剪實驗系統可以測量應力和應變,這兩個參數是分析巖石力學性質的基礎。根據所學知識可以計算得出巖石樣品的應力-應變關系曲線,用于評估其變形和破裂特性。②剪切強度理論,根據巖石力學理論,通過施加剪切力并測量巖石樣品的剪切應力,可以得出巖石的剪切強度。這是評估巖石抗剪強度和穩定性的重要參數。③溫度效應,高溫環境可能會改變巖石的物理性質和力學行為。通過實驗中的溫度控制系統,可以研究不同溫度下巖石的力學性質,如蠕變行為、塑性變形和剪切強度的變化。

(二)? 基于實驗探究的工程實際應用

巖石力學是一門與工程實踐密切相關的課程。巖石廣泛賦存于國家重大建設工程中,巖石結構面的力學特性影響著工程的穩定性,如川藏鐵路沿線地質災害受活動斷裂影響顯著,很多大型-巨型滑坡由活動斷裂誘發(如沿鮮水河斷裂帶滑坡、沿金沙江斷裂帶和雅魯藏布江斷裂帶滑坡等),造成巨大經濟損失;錦屏水電站左岸壩肩分布的結構面對高拱壩壩肩變形穩定、抗滑穩定及滲透穩定帶來嚴重影響;三峽庫區望霞危巖體兩次發生大面積破壞,研究人員認為巖體結構面對危巖變形有控制性作用[14-15]。所以,只有扎實掌握巖石力學理論知識并熟悉各知識點在工程實際中的應用,才能及時分析誘發災害問題的內在原因,并給出有效的減災防災措施。然而在當前的巖石力學課程中,教學與工程的結合度很低。學生無法將所學知識應用到具體的工程分析中。

通過實驗可提高學生的實踐水平,讓學生把課本上學到的知識轉變為可用于工程實踐的能力,培養學生解決實際工程問題的意識。比如,通過不同法向力下巖石結構面剪切實驗,使學生認識到實驗中獲得的不同法向力對巖石剪切特性的影響可反映剪切荷載下不同深部賦存環境內巖石的力學特性,進而可掌握不同深部下工程穩定性的演變規律[16-18]。同樣,學生通過開展不同溫度下巖石結構面的剪切實驗,不同地熱開采環境下結構面的存在對干熱巖開采的影響。

五? 結束語

隨著“雙碳”戰略的推進和國家能源戰略的實施,有必要讓當代大學生充分了解“雙碳”戰略,并培養學生利用所學知識推進“雙碳”目標建設的意識。本文基于巖石實時高溫剪切實驗系統,還原深部干熱巖高溫高壓的賦存環境,幫助學生理解地熱資源的特性。同時,通過巖石結構面剪切實驗,使學生熟悉高溫高壓下巖石結構面的物理特性和力學行為,掌握高應力環境下結構面的剪切力學特性及破壞特征,深入理解剪切應力、法向變形、剪切變形和抗剪強度等理論知識。

參考文獻:

[1] 習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話[EB/OL].http://jhsjk.people.cn/article/31871240.

[2] 武強,涂坤,曾一凡.“雙碳”目標愿景下我國能源戰略形勢若干問題思考[J].科學通報,2023,68(15):1884-1898.

[3] 曹銳,多吉,李玉彬,等.我國中深層地熱資源賦存特征、發展現狀及展望[J].工程科學學報,2022,44(10):1623-1631.

[4] 李雅瓊.地熱能開發應用現狀分析與雙碳背景下的發展探討[J].現代工業經濟和信息化,2022,12(7):28-29,33.

[5] 文冬光,張二勇,王貴玲,等.干熱巖勘查開發進展及展望[J].水文地質工程地質,2023,50(4):1-13.

[6] 孫強,高千,張玉良,等.干熱巖開發中高溫水-巖作用下巖石應力腐蝕及多場損傷問題[J].地球科學與環境學報,2023,45(3):460-473.

[7] 趙鵬,馮子軍,南翰墨,等.花崗巖干熱巖體裂隙的大位移動態剪切-滲流特征[J].煤炭學報,2023,48(3):1139-1154.

[8] MENG F, SONG J, WONG L N Y, et al. Characterization of roughness and shear behavior of thermally treated granite fractures[J]. Engineering Geology, 2021(293):106287.

[9] 劉宗輝,周東,胡旭,等.巖石力學三層次實驗教學體系建設探索[J].實驗室研究與探索,2019,38(5):140-143.

[10] 馬建興,馬強.巖石力學實驗課的教學改革研究[J].實驗室科學,2011,14(2):32-34.

[11] 于洋,徐倩,耿大新,等.SHPB沖擊技術在巖石動態力學教學實驗中的應用[J].實驗室研究與探索,2020,39(6):154-157.

[12] 張小波,朱熙,姚池,等.三維結構光掃描技術在巖石結構面粗糙度評價實驗教學中的應用[J].實驗室研究與探索,2021,40(9):173-177.

[13] 黃倩,潘益鑫,彭巖巖,等.關聯性教學在巖石力學實驗課程改革中的探索[J].實驗室研究與探索,2021,40(9):198-201,289.

[14] 薛亞東,黃宏偉,李元白,等.以需求為導向的研究生教學改革探索——以高等巖石力學課程為例[J].高等建筑教育,2022, 31(3):81-88.

[15] 楊永康,張百勝,段東,等.基于數值試驗的地礦類專業巖石力學實驗教學改革[J].實驗技術與管理,2018,35(6):211-214,230.

[16] 何滿潮,謝和平,彭蘇萍,等.深部開采巖體力學研究[J].巖石力學與工程學報,2005,24(16):11.

[17] MENG F, WONG L N Y, GUO T. Frictional behavior and micro-damage characteristics of rough granite fractures[J]. Tectonophysics, 2022(842):229589.

[18] WANG F, WU B, WANG S, et al. Shear response of rough rock discontinuities subjected to impact loading: experimental study and theoretical modelling[J].Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2023,15(2):339-349.