打造富有哲學味的哲學課堂

趙云峰

習近平總書記指出:“學哲學、用哲學,是我們黨的一個好傳統(tǒng)。”廣大青少年第一次接觸哲學往往都是從高中思政課開始的。因此,高中的哲學課不僅承擔了向?qū)W生普及哲學基礎知識的作用,而且肩負著啟迪學生哲學智慧、培養(yǎng)學生哲學思維、引導學生善用哲學方法的任務。因此,思政教師在進行哲學課教學時就應該努力讓課堂充滿哲學的魅力、讓學生感受到哲學的光芒,激發(fā)學生學哲學、用哲學的樂趣,從而堅定對馬克思主義哲學的信仰。

一、有哲學味的哲學課才能吸引學生

黨的二十大報告中強調(diào),要“全面提高人才自主培養(yǎng)質(zhì)量,著力造就拔尖創(chuàng)新人才”。善于思辨,具有創(chuàng)新思維能力、靈活應用能力和好奇心是拔尖創(chuàng)新人才的重要特征。哲學的本意是“愛智慧”,學習哲學的過程就是啟迪人的智慧、培養(yǎng)思辨能力的過程。但在實際的教學過程中,很多學生卻對哲學課愛不起來,一提起哲學課就將其與枯燥、抽象、乏味等詞語聯(lián)系起來。導致這種情況出現(xiàn)的原因很多,除了哲學本身具有的抽象性所帶來的挑戰(zhàn)外,也源于很多教師在進行哲學內(nèi)容教學時,過于局限于具體知識的講解而將本應充滿思辨的哲學課變成知識傳授課、考試技巧課,或者過于執(zhí)著于用生活化的例子來證明哲學的觀點,而忽略了哲學思維抽象性的展現(xiàn),導致沒有講出哲學課應有的哲學味。長此以往的結果就是學生缺少學習哲學的興趣,很多教師也對哲學課的教學充滿畏難情緒。因此,怎樣把哲學課講出哲學的味道,讓哲學課充分發(fā)揮其在促進學生核心素養(yǎng)提升方面的作用,是擺在高中政治教師面前的共同任務。

二、有哲學味的課堂應該什么樣

1.有哲學味的課堂能啟迪學生智慧、激發(fā)學習興趣。

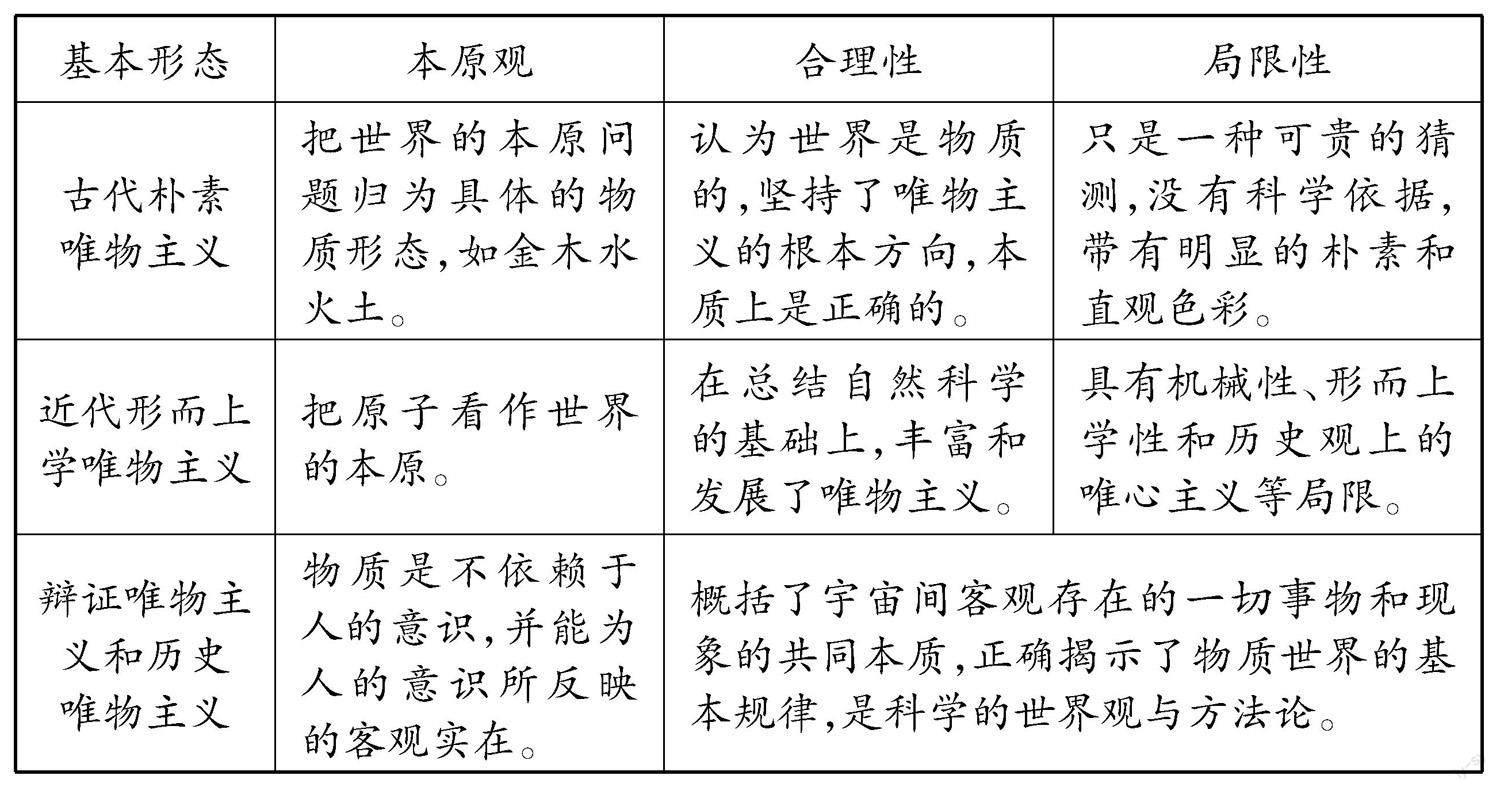

哲學被稱為智慧之學。智慧不同于知識,知識是人們在改造世界的實踐中所獲得的認識和經(jīng)驗的總和,而智慧則強調(diào)一種眼光、一種見識、一種境界。因此有知識不等于有智慧,好的哲學課堂也不能滿足于對哲學基本原理的傳授,而應側重對學生智慧的啟迪。比如很多教師在講到哲學基本派別的時候經(jīng)常用下面表格梳理的方式幫助學生學習。

基本形態(tài)本原觀合理性局限性

古代樸素唯物主義把世界的本原問題歸為具體的物質(zhì)形態(tài),如金木水火土。認為世界是物質(zhì)的,堅持了唯物主義的根本方向,本質(zhì)上是正確的。只是一種可貴的猜測,沒有科學依據(jù),帶有明顯的樸素和直觀色彩。

近代形而上學唯物主義把原子看作世界的本原。在總結自然科學的基礎上,豐富和發(fā)展了唯物主義。具有機械性、形而上學性和歷史觀上的唯心主義等局限。

辯證唯物主義和歷史唯物主義物質(zhì)是不依賴于人的意識,并能為人的意識所反映的客觀實在。概括了宇宙間客觀存在的一切事物和現(xiàn)象的共同本質(zhì),正確揭示了物質(zhì)世界的基本規(guī)律,是科學的世界觀與方法論。

這樣的處理方式有利于學生清楚地掌握相關知識,并且很容易掌握解決涉及相關知識練習題的竅門。但在這個過程中,學生感受到哲學的魅力了嗎?對哲學抽象性、思辨性的特點有了更深刻的理解了嗎?答案顯然是否定的。這種處理方式屬于典型的傳統(tǒng)應試教育導向下的產(chǎn)物。在這里就不如引導學生探究古代樸素唯物主義思想家為什么要把世界的本原歸為具體的物質(zhì)形態(tài)。比如呈現(xiàn)泰勒斯的名言“水是萬物的本原”,告訴學生他因提出這個觀點被稱為“西方哲學之父”,讓學生思考原因所在。學生通過探究可以發(fā)現(xiàn)泰勒斯的貢獻在于他是第一個用理性去回答“世界的本原是什么”這個“本體論”問題的人,在他之前的人們都是從神學的角度出發(fā),用神造萬物的觀點來解釋世界的起源。從這個意義上說,泰勒斯毫無疑問是一個革命者,他敢于打破神話桎梏,敢于挑戰(zhàn)神的權威,他使西方哲學真正意義上走上了對宇宙和自然理性的探索和解釋,因此他無愧于“西方哲學之父”的稱號。通過這樣的介紹與分析,學生對哲學抽象性、思辨性的特點就有了初步的認識,從而激發(fā)了學習哲學的興趣。

2.有哲學味的課堂要促進學生反思、享受思考樂趣。

隨著中國學生發(fā)展核心素養(yǎng)的提出和普通高中思想政治課程標準的修訂,現(xiàn)在的高中政治課教學特別強調(diào)要“引導學生經(jīng)歷自主思考、合作探究的學習過程”,要讓學生“在自主辨析的思考中感悟真理的力量”。哲學的智慧正是反思的智慧、批判的智慧。“未經(jīng)省察的人生沒有價值”,因此要培養(yǎng)學生思辨、爭鳴的習慣,促進學生獨立思考能力的提升。

比如我們來看下面一道題。

有人認為一花一世界,一草一靈魂。也就是說每個自我都有一個世界,每個世界的發(fā)展方向都取決于其意識體本身,而客觀世界則是由這些意識世界構成,這樣即無客觀坐標,只表現(xiàn)個人意志,其認為物質(zhì)不可以獨立于意識之外。下列觀點與之一致的是(? )

①“氣者,理之依也”和“萬物皆是一理,有理則有氣”

②“眼開則花明,眼閉則花寂”和“我思故我在”

③“天不變道亦不變”與“世異則事異,事異則備變”

④“意志是一切存在和運動的根源”和“人是萬物的尺度”

A.①②B.②④C.①③D.③④

這道題選擇B,其中②“眼開則花明,眼閉則花寂”和“我思故我在”、④“意志是一切存在和運動的根源”和“人是萬物的尺度”都涉及主觀唯心主義的觀點,與題干觀點相符,因而被選。很多教師在講課時遇到類似唯心主義的觀點時都是通過做題訓練的方式,幫助學生歸納其類別來處理的。但是這些哲學家為什么會提出這些觀點?這些觀點為什么會在歷史上產(chǎn)生那么大的影響力,感染了那么多人?很多教師并沒有讓學生思考。這樣做的結果就是學生一看到這些觀點就把其歸為錯誤思想的陣營,不了解這些觀點的來源與論證過程,也就沒有體會到哲學思維的魅力所在。正確的做法應該是帶領學生探討這些哲學觀點的論述過程以及在人類思想史上的意義,再對比其與唯物主義觀點的差別所在。這樣才能促進學生思考能力的提升。

3.有哲學味的課堂應做到學用相長、推動學以致用。

實踐的觀點是馬克思主義哲學的核心觀點。哲學的魅力不僅表現(xiàn)在它的反思和批判功能上,還表現(xiàn)在其可以指導我們的生活與實踐,為我們提供世界觀與方法論的指導。就像王陽明說的“知行合一”,真正的哲學家都是身體力行、努力做到理論與實踐的統(tǒng)一。哲學課不能變成單純的哲學理論課,教師應該在哲學教學的過程中注意引導學生將所學的理論用于指導生活與實踐,在應用中感悟哲學的妙用,促進對相關原理的深入理解。

三、怎樣才能突顯哲學課堂的哲學味

1.整合背景知識,幫助學生感悟哲學的魅力。

哲學具有抽象性的特點,哲學家的觀點也是高度凝練與概括的。因此,教師在進行哲學課教學時,不能停步于哲學知識的傳授與講解上,而應充分挖掘相關哲學觀點背后的知識,比如時代背景、理論淵源等,使學生對該哲學觀點有更加充分的理解。

比如,很多老師上課經(jīng)常會用到“白馬非馬”的例子。如果單純從邏輯的角度加以分析,公孫龍的觀點割裂了共性與個性的關系,屬于典型的詭辯論的范疇。但是如果教師能夠帶領學生結合公孫龍?zhí)岢鲞@一觀點的時代背景進行分析,就能讓學生認識到,公孫龍的觀點其實是在諷刺當時君主的選材觀,其用意在于促使大家思考千里馬并非以顏色作為選用的標準,人才也不能以哪個學派作為判斷的標準。任何事情都應當透過表象,直指本質(zhì),君主應當以正名為要務,不然天下的人就會不知大旨,專務細末,這樣天下就會大亂。通過這樣的分析,學生才能正確理解這些哲學觀點的時代價值,并從中感悟哲學思維所具有的抽象性、反思性、批判性等特點,體會哲學的魅力。

2.精選教學素材,幫助學生理解哲學的內(nèi)容。

哲學概念之所以難理解,既由于哲學觀點的抽象性,也在于我們對于哲學語境的陌生。尤其對于剛剛接觸哲學的高中生來說,怎樣幫助他們理解抽象的哲學問題,是擺在政治教師面前一道必須解決的問題。基于高中學生思維正處于從形象思維逐漸向抽象思維過渡、辯證思維日益發(fā)展的特點,教師在進行抽象的哲學問題教學時,就應該對教學素材進行篩選,選擇那些既能夠充分體現(xiàn)哲學觀點又能夠易于學生理解掌握的教學材料,幫助學生加強對相關內(nèi)容的理解,逐步引導學生走向抽象思維,接近哲學的本質(zhì)。

對于主觀唯心主義和客觀唯心主義這兩個唯心主義的基本派別,學生一直存在理解的困難,雖然書中明確指出了二者的差異在于對世界的本原是主觀精神還是客觀精神的解釋,但是學生對于主觀精神與客觀精神這兩個概念本身就存在理解上的障礙。為了幫助學生更好地理解相關問題,教師可以運用中國歷史上著名的“陽明格竹”的故事,向?qū)W生提出這樣幾個問題:朱熹為什么提倡“格物致知”?王陽明后來的“心即理”與朱熹的觀點存在何種分歧?這兩種觀點的分歧根本在于什么?針對第一個問題,結合朱熹“天下無性外之物”“性即理”“若在理上看,則雖未有物而有物之理”的觀點,可以幫助學生理解朱熹之所以提倡“格物致知”是因為他認為每一類事物都有其各自與眾不同的“理”,甚至在具體的事物存在之前,這事物的“理”就已經(jīng)存在了。因此,他主張要發(fā)現(xiàn)“理”,只有一個辦法——“格物”,只有“格物”才能“致知”,這正是客觀唯心主義強調(diào)客觀精神重要性這一特點的體現(xiàn)。針對第二個問題,可以結合王陽明“心即理”“無心外之理,無心外之物”的主張,引導學生認識到他之所以強調(diào)“格物”就是體認本心,正是因為他認為人的主觀精神最重要的結果。最后通過對二者核心觀點的分歧的對比,幫助學生得出結論。二者之所以在“格物”的方法論問題上存在分歧,正是由于二者對于世界的本原到底是主觀精神還是客觀精神這一世界觀問題存在不同的看法導致的,從而幫助學生理解兩種唯心主義的區(qū)別,同時也促進學生對中國古代文化精妙之處的理解與感悟。

3.挖掘生活聯(lián)系,幫助學生體會哲學的作用。

哲學是抽象的,但也是與生活息息相關的,它既源于生活又高于生活,同時對我們的生活具有指導意義。我們普通人學習哲學的任務之一就是吸收哲學家的教益,將其運用于我們的生活與工作中。學生在剛剛接觸哲學時,往往把哲學當成高高在上的學問,而忽視哲學對我們?nèi)松闹笇r值。因此,教師在教學過程中應該有意地引導學生思考哲學與生活的關系,幫助學生感悟哲學思維在我們生活中的價值,從而激發(fā)學生自覺學習哲學,運用哲學觀點對自己的學習與生活進行指導。

比如,對于思維與存在的關系為什么是哲學的基本問題,教材的解釋是由于“思維和存在的關系問題,首先是人們在生活和實踐活動中遇到的和無法回避的基本問題”。但是學生在學習時,往往無法充分理解這一表述,有的學生會產(chǎn)生這樣的疑問,就是“我從來沒有思考過這一哲學問題,不也學習和生活得很好嗎”。為了幫助學生更好地體會這一內(nèi)容,教師可以讓學生思考一個問題:你今天會穿什么樣的衣服?這時,很多學生會直接回答:“穿校服呀!”“那為什么要穿校服呢?”“因為這是學校的規(guī)定啊!”從對話中,學生不難發(fā)現(xiàn)我們在處理具體問題的時候一定要考慮到客觀因素的影響。接下來可以讓學生思考。那離開學校,我們就可以按照自己的喜好想穿什么就穿什么嗎?有的學生會想當然地說“是啊”。但有的學生已經(jīng)開始猶豫與思考。這時教師可以接著問:如果你出席的是一場婚禮或者喪禮,你可以想穿成什么樣就穿成什么樣嗎?至此,學生通過分析可以理解上述問題其實就是思維與存在的關系在我們生活中的具體體現(xiàn)。雖然我們沒有系統(tǒng)思考過這一哲學命題,但是我們其實已經(jīng)在不知不覺間涉及相關內(nèi)容。由此幫助學生理解,哲學其實就源于我們生活實踐中的追問與思考。我們?nèi)绻軌驅(qū)ο嚓P哲學問題進行冷靜而細致地思考,就幫助我們開啟了智慧的大門,會對我們的生活起到更好的指導作用。

總之,高中政治教師要在哲學課上講出哲學的味道,就要努力增加自己的哲學素養(yǎng),對中外哲學史的基本線索與哲學家觀點的基本內(nèi)容有更加清楚的了解。只有這樣,才能在課堂上通過巧妙的設計與靈活的方式把抽象的哲學觀點背后的東西更多地呈現(xiàn)給學生,也才能更好地幫助學生從中感悟哲學的味道,增加高中政治課的魅力,促進學生科學精神這一核心素養(yǎng)的培養(yǎng)。

注:本文系北京市教育科學“十四五”規(guī)劃課題《深度學習視域下思想政治課活動型學科課程實施策略研究》(課題編號:CDDB21347)研究成果。