文保建設控制地帶輕擾動生態(tài)建設探索

——以大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程為例

趙文斌 路璐 張萬里 ZHAO Wenbin LU Lu ZHANG Wanli

以大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程為例,探索文保建設控制地帶輕擾動生態(tài)建設的實踐路徑。依托大足石刻作為世界文化遺產的文化背景、文保價值和保護現狀,提出保護優(yōu)先、自然恢復、集約高效、主次突出的規(guī)劃原則,重點闡述三大建設原則與四大建設態(tài)度的運用。針對不同分區(qū)的自然生態(tài)特征,創(chuàng)新性集成生態(tài)領域的技術、材料和工法,實現輕擾動維護生態(tài)系統(tǒng),為文化遺產保護區(qū)的環(huán)境提升建設提供有益參考。

景區(qū);輕擾動;生態(tài)建設;生態(tài)保護

0 引言

大足石刻于1999年12月被列入《世界遺產名錄》,成為重慶市目前唯一的世界文化遺產。在需牢記“一定要把大足石刻保護好”的殷殷囑托,大力推進大足石刻保護利用工作的背景下,本文以大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程為例,探討文物保護建設控制地帶輕擾動生態(tài)建設策略。

1 項目概況

1.1 上位規(guī)劃解讀

《重慶大足石刻文物區(qū)保護總體規(guī)劃》是本項目實施的前置條件和基本原則,其將大足石刻文物區(qū)分為三級進行管控:重點保護范圍,即具有文化遺產價值的區(qū)域,需要最嚴格的保護措施以保護其原真性和完整性,禁止任何可能破壞自然或文化資源的開發(fā)活動,涵蓋大足石刻核心展示區(qū)等;一般保護范圍,即需要實施重要保護措施,根據生態(tài)和文化重要性定制保護策略的區(qū)域,包括大足石刻遺址周邊的山水環(huán)境;建設控制地帶,即旨在保護自然資源和文化遺產,允許一定程度開發(fā)和人類活動的區(qū)域,包含景區(qū)配套基礎設施及部分現狀村落。

1.2 項目范圍

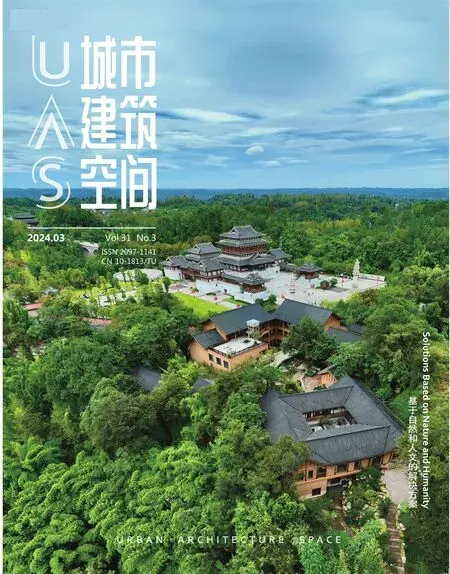

大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程位于寶頂山—化龍湖片區(qū),主要落位于寶頂山石刻、大佛灣、廣大寺等核心遺址集中分布區(qū)域(見圖1)。其中如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域市政道路和生態(tài)景觀工程、石刻石雕技藝傳承展示中心建設工程位于建設控制地帶范圍內,寶頂別院改造工程位于一般保護范圍內(見圖2~4)。

1 項目落位及保護范圍示意

2 核心節(jié)點位置分布

3 如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域工程現狀

4 石刻石雕技藝傳承展示中心工程現狀

2 施工方法

輕擾動生態(tài)建設是以最小化人為活動降低對自然環(huán)境影響的建設方法。在實施過程中通過盡可能減少對生態(tài)系統(tǒng)、遺址環(huán)境的擾動,保持自然生態(tài)平衡和遺址原生環(huán)境。強調在不破壞原有生態(tài)環(huán)境和文化遺存的前提下進行建設與管理,延續(xù)規(guī)劃設計要求和指導原則,通過科學施工規(guī)劃和細致管理,實現環(huán)境保護與提升發(fā)展之間的和諧共生。

設計方案遵循可持續(xù)理念,以保護修復自然環(huán)境、展示利用文化資源和完善基礎設施為目的,對大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程進行科學合理、細致入微的前期布局。項目采用輕擾動生態(tài)建設的施工方法,在施工過程中秉持三大建設原則和四大建設態(tài)度,精心制定科學的統(tǒng)籌協(xié)調策略,確保工程有序落地。

3 輕擾動生態(tài)建設的三大建設原則

3.1 多用自然方法,少用人工方法

“多用自然方法,少用人工方法”原則側重于保護和恢復當地植被群落,以最小化人為干預提升生態(tài)效益。在施工技術上,專注于生態(tài)友好的施工方式,避免使用可能干擾生態(tài)系統(tǒng)的園林和市政工程施工方法。在如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域市政道路和生態(tài)景觀工程的具體實踐中,面對現狀渡槽、原始地形高差和坡度變化,采用立體人工綠化噴播技術,解決山體局部裸露與邊坡復綠問題。通過使用具有高附著力且能抵抗沖刷的人工土壤配方及原生鄉(xiāng)土植被恢復生態(tài)群落,同時引入原生微生物,共同作用實現邊坡的生態(tài)化與景觀化。上述自然方法的運用有效解決了技術難題,實現了與原生自然生態(tài)區(qū)域的有效銜接,使項目達到生態(tài)與景觀的修復提升要求。

3.2 多用生態(tài)方法,少用工程方法

“多用生態(tài)方法,少用工程方法”原則強調應用生態(tài)理念、生態(tài)技術和生態(tài)模式,以減少對生態(tài)系統(tǒng)的破壞。避免使用大型工程機械,采用與自然相協(xié)調的施工解決方案。如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域利用原始地貌特征,將廢棄魚塘改造為自然生態(tài)水系(見圖5)。湖水的補水系統(tǒng)主要來源于場地雨水收集,通過水生植物、消化菌培養(yǎng)和引入魚類,創(chuàng)建自然的水循環(huán)生態(tài)系統(tǒng),不僅獲得了穩(wěn)定的水質,而且改善了湖體周邊的生物多樣性。針對該區(qū)域水脈不暢、蓄水能力不足和自凈能力弱的問題,在湖體中采用小微濕地營造技術、降水貯存凈化技術等生態(tài)技術,協(xié)同景觀效果布置湖中小島、水杉林等。通過生態(tài)景觀措施有效解決水生態(tài)和水環(huán)境面臨的難題,保持生態(tài)系統(tǒng)的平衡和可持續(xù)性。

5 如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域鳥瞰

3.3 多用柔性方法,少用硬性方法

“多用柔性方法,少用硬性方法”原則強調采用更溫和、靈活的施工手段與自然互動,引導自然做功,以減少施工對環(huán)境的干擾和破壞,從而促進本地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)的自然恢復和穩(wěn)定。如意湖駁岸施工采用礫石與水草接觸岸床的方式,構建消能駁岸區(qū)域,打造柔性入水駁岸,不僅解決了景觀親水性差的問題,而且通過模擬自然岸線的方式,為水生動植物提供了棲息地,增強了生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和多樣性。在如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域后山部分,采取以整理水田和恢復林相為主的微創(chuàng)改造方式,主要進行生態(tài)環(huán)境梳理,輔以生態(tài)修復補植、群落構建,以保護原有自然生態(tài)景觀和生物多樣性。水田利用河流形成的自然生態(tài)系統(tǒng)和原始地形高差進行梳理,貫通堵點,留水固土,有效解決水體循環(huán)不暢、水質惡化和生物多樣性減少的問題。通過柔性方法的應用,不僅解決了生態(tài)環(huán)境方面的具體問題,而且提高了整個區(qū)域生態(tài)系統(tǒng)的自我修復能力和可持續(xù)性,形成了良好的景觀效果。

4 輕擾動生態(tài)建設的四大建設態(tài)度

4.1 輕梳理

“輕梳理”是生態(tài)保育策略,強調在自然生態(tài)條件良好、生態(tài)敏感度高、具有重要生態(tài)價值的區(qū)域實施最低限度的人為干預,側重于保護和恢復生態(tài)系統(tǒng)的原始狀態(tài),保持生態(tài)網絡的完整性和功能性。在實踐中,“輕梳理”通過對自然生態(tài)過程的細致分析,識別并維護生態(tài)格局,通過劃定自然恢復區(qū)域范圍、采取非侵入性措施提升生態(tài)網絡的健康性和連續(xù)性,如清理垃圾、構建適合生物棲息的生存環(huán)境等。寶頂別院改造工程是“輕梳理”策略應用的典型案例,位于文物保護建設控制地帶,通過輕梳理的方式,對周邊山體林地的植被和環(huán)境進行有效篩查與診斷,例如人工清理死亡樹木和生活垃圾等。不僅解決了此前由于缺乏管理而出現的生態(tài)問題、人為破壞問題,而且增強了該區(qū)域的生態(tài)內生動力,逐步恢復了其作為天然氧吧和自然生態(tài)風景的生態(tài)景觀功能(見圖6,7)。“輕梳理”作為一種生態(tài)建設態(tài)度,體現出對原生環(huán)境的敬畏和謹慎,通過保持生態(tài)系統(tǒng)的原生態(tài)特征與運作機制,實現人與自然和諧共生的目標。

6 寶頂別院鳥瞰

7 寶頂別院5號樓后院細節(jié)

4.2 淺介入

“淺介入”是生態(tài)建設策略,適用于生態(tài)敏感度較低、對環(huán)境改變容忍度較高的區(qū)域,強調通過生態(tài)影響最小化的方式進行設施建設,減少對自然環(huán)境的干擾和破壞。“淺介入”策略在石刻石雕技藝傳承展示中心建設中得到體現(見圖8)。其位于大足石刻寶頂山景區(qū),緊鄰文物保護區(qū)邊界。為融入周邊建筑風格與生態(tài)環(huán)境,建筑采用木結構及當地小青瓦,建造過程經細致策劃,僅依靠現狀路單邊操作機械,材料運輸采用人工與騾子拖運方式實現擾動最小化,采取保護原生植被和表土的方法修復周邊環(huán)境,使建筑與生態(tài)環(huán)境和諧統(tǒng)一。同時精心設計近人尺度的植物搭配,保證生態(tài)系統(tǒng)的完整性,增強景觀效果。

8 融于環(huán)境的石刻石雕技藝傳承展示中心

4.3 微創(chuàng)修復

“微創(chuàng)修復”是生態(tài)恢復領域的實踐方法,強調通過最小程度的人工干預提高生態(tài)系統(tǒng)自我修復能力,適用于遭受輕微或中等程度干擾的生態(tài)環(huán)境。如意花開廣場及停車場周邊區(qū)域生態(tài)景觀工程采用“微創(chuàng)修復”策略,優(yōu)化植被配置、引入本土植物、維護植物群落、改善土壤環(huán)境質量,充分考慮人與自然共生共存的需求。在保持自然地貌的基礎上,順應自然高差,反復論證后修建小型閘壩、休閑步道和休息區(qū)等設施,營造既能滿足人們的審美需求與休閑需求,又能維護生態(tài)平衡的多功能空間。“微創(chuàng)修復”作為一種生態(tài)建設手段,不僅注重生態(tài)完整性的維護和生物多樣性的保護,而且兼顧社會文化與休閑需求,實現生態(tài)系統(tǒng)健康和人民生活幸福雙贏。

4.4 系統(tǒng)修復

“系統(tǒng)修復”是對嚴重和廣泛生態(tài)退化環(huán)境進行干預的一種復雜而全面的方法,從根本上重塑受損生態(tài)系統(tǒng)的整體結構和功能,涉及大規(guī)模地形重建、水系連通性恢復、森林植被重新植入及農田與水體綜合治理等多維度過程。如意花開廣場后山建設過程中,對于被人為破壞的山體、切斷的水脈、毀壞的森林、荒廢的農田、污染的湖塘,按照護山、理水、營林、疏田、清湖、豐草、潤土、彈路的修復方法進行系統(tǒng)修復,從而保護山地生態(tài)系統(tǒng)的完整性,恢復生態(tài)功能,提高生態(tài)韌性。

5 結語

重慶大足石刻寶頂山景區(qū)保護提升工程建成后取得良好的社會效益。如意花開廣場作為游客中心的集散地完善了景區(qū)的配套服務功能,傍晚時分成為周邊居民休憩活動的區(qū)域,服務民生。文化遺址環(huán)境得到有效保護與提升,山地生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復,生態(tài)完整性日益顯現,往昔草木蔥蘢、魚翔淺底的良好環(huán)境得到恢復與展現,土壤改良,農田復墾,湖泊水系得到治理,生物多樣性持續(xù)增強,在地生活場景豐富涌現,大足區(qū)城市品質持續(xù)提升,生態(tài)與文旅良性結合共同發(fā)展,當世瑰寶——石刻藝術在此得到傳承與發(fā)展。