跨學科融合視角下初中地理課程資源的開發與應用研究

? B

摘 要:鄉土資源是學生將書本知識與現實世界連接的重要載體,對學生直觀理解地理知識、化抽象為具體有著重要意義。南京作為中國歷史文化名城,可運用于初中地理課堂教學的素材數量多、覆蓋廣、潛力大。文章以跨學科融合作為研究視角,以學科核心素養作為培養目標,以南京鄉土資源作為研究對象,以初中地理課堂作為實踐渠道,淺析南京鄉土資源在初中地理課程教學中的挖掘、開發與應用。

關鍵詞:跨學科融合;初中地理;鄉土資源;南京

中圖分類號:G633.55?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1673-8918(2024)06-0154-04

《義務教育地理課程標準(2022年版)》指出:“地理課程跨學科主題學習是基于學生的基礎、體驗和興趣,圍繞某一研究主題,以地理課程內容為主干,運用并整合其他課程的相關知識與方法,開展綜合學習的一種形式……要求貼近學生生活實際,符合學生年齡特點,聚焦真實問題的發現和解決,體現鮮活的實踐特征。”同時2022年新課標指出:“教師教學要結合學校的實際和學生的學習,充分利用學生的經驗性資源和學習過程中的生成性資源。”

地理作為基礎科學之一,既關注自然環境及其變化,也探討人類活動與地理環境的關系,貼近學生生活,是學生將課本知識與身邊自然環境聯系的一道紐帶,無論是物理、化學、生物、數學等理科學科,還是語文、歷史、政治等文科學科,地理學科都有與之融合的可能。基于此,筆者淺析南京鄉土資源融入初中地理課程教學的應用策略,以求挖掘地理課程新資源,助力地理課堂創新發展。

一、 南京鄉土資源融入初中地理課堂教學的開發與應用

南京作為六朝古都、十朝都會,無論是自然生態、歷史沿革,還是科技文化、藝術美術,或是動植物資源等,可供開發地理課程的資源都非常豐富,將這些南京鄉土資源融入課堂教學,不僅可以使學生全面感知家鄉的自然特征與人文風情,促進學生認識家鄉、了解家鄉、熱愛家鄉。同時,學生在學習課本知識時也可以與家鄉景觀資源聯系、對比,直觀理解所學知識,加強對新知識的理解與運用。實際教學過程中,可以將南京的鄉土資源進行歸納整合,采用“材料+問題鏈+合作探究”的方法融入初中地理課程,促進學生深度學習與思考。

(一)南京歷史素材與地理課堂教學融合

南京作為六朝古都,十朝都會,是我國七大古都之一,其歷史源遠流長,可融入初中地理課堂教學的素材眾多。在實際教學過程中,可以將新石器時期古人類居住區選址與南京明城墻形態融入人教版七年級上冊第四章第三節《人類的聚居地——聚落》課堂教學,旨在了解人類聚居地的選址與地理要素間的聯系,并簡要分析地理要素對聚落形態的影響。

1. 古人類居住選址融入地理課堂教學

課程中材料與問題鏈呈現如下:

材料一 現代考古發現,南京新石器時期古文化遺址主要聚集于現江寧、高淳、浦口、秦淮窨子山、鼓樓北陰陽營等處。三千年前此地已有相當數量的古人類生存繁衍,其主要分布特點為:沿南京市城區外圍至遠郊分布,主要鄰近河流、湖泊等水源地附近的高地分布。

問題鏈設置:①根據材料歸納古人類聚居地的分布。②分析古人類選址該地的原因。③討論選址該地聚居的利弊。④歸納影響人類聚落選址的因素。

根據材料導向,學生可以歸納出古人類主要選址鄰近河流、湖泊等水源地附近。歸納選址利弊時,教師可從旁指導學生將歷史課程中學習的古人類采集漁獵生活方式與選址相聯系,促進學生理解水源地可以為古人類提供水源與食物,同時小組合作討論選址高地原因,推導出河流、湖泊附近可能會有洪澇災害,所以需要居住在臨水高地以防洪澇侵襲。由此,歸納出水源、地形等可以影響人類聚落選址。

2. 南京明城墻形態融入地理課堂教學

課程中材料與問題鏈呈現如下:

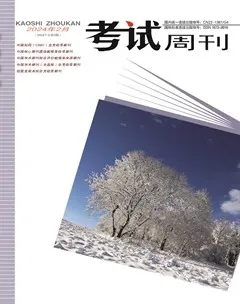

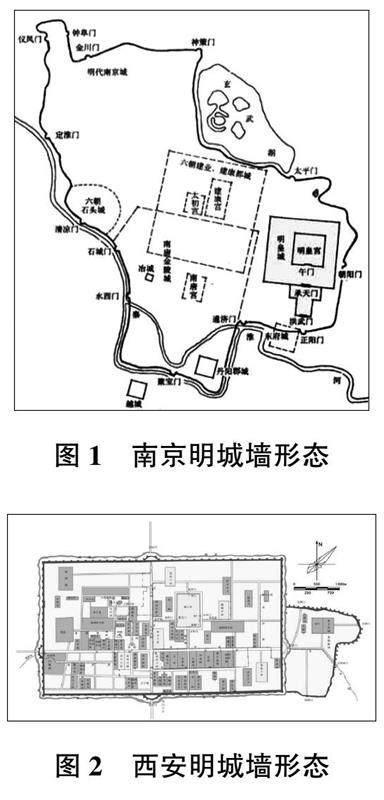

材料二 南京明城墻是在六朝建康城和南唐金陵城的基礎上,依山脈、水系的走向筑城,得山川之利,控江湖之勢,形成獨具防御特色的立體軍事要塞。它是世界最長、規模最大、保存原真性最好的古代城垣。

西安明城墻位于西安市中心,呈長方形,有城門四座,是我國現存最完整的一座古代城垣建筑。

問題鏈設置:①指出南京城墻和西安明城墻形態差異。②分析兩座城市城墻形態差異成因。③歸納影響聚落形態變化的因素。

根據材料導向,學生可以歸納出南京明城墻形態曲折,西安城墻形態平直規整。結合材料對比分析可知,兩座城市城墻形態差異是受地形及河流影響,繼而能夠歸納出地形及河流會影響聚落形態。

通過歷史學科知識的融入和層層遞進的問題設置,不僅可以提高學生讀圖分析與思考的能力,而且可以增強學生的區域認知與綜合思維。歷史、地理知識與南京鄉土資源的融合,不僅可以加深學生對學科知識的認識,還可以促進學生對家鄉的了解。

南京明城墻與西安明城墻的形態之間的差異是展示地理學科如何與歷史學科相互融合的典型案例,可以讓學生進一步深入思考這些形態背后的原因和影響。

第一,南京明城墻之所以呈現出曲折的形態,是因為其充分利用周圍山川和水系的地理特點。這種形態使得城墻具備獨特的防御特色,形成立體軍事要塞。相比之下,西安明城墻呈長方形,形態更加規整,這可能與西安的地理環境有關。這可以使學生更好地理解地理環境對城市規劃和建筑形態的影響。第二,通過分析這兩座城市城墻形態差異的成因,可以培養學生對地理和歷史因素相互關聯的理解能力。有助于學生進一步探究地形如何影響城墻的形狀,水系如何影響城市的發展以及城墻的形態如何反映了當時的軍事戰略和城市規劃。最后,通過歸納影響聚落形態變化的因素,學生可以與地理課程中的其他內容聯系起來,進一步理解地理與人類活動之間的關系。

(二)南京生物素材與地理課堂教學融合

南京是動植物資源非常豐富的地區,其生物多樣性也得到了較好的保護與開發。在實際教學過程中,可以將長江南京段特色物種融入人教版八年級上冊第三章第一節《自然資源的基本特征》課堂教學,旨在了解常見的自然資源,形成珍惜自然資源、愛護自然環境的人地協調觀。

課程中材料與問題鏈呈現如下:

材料三 南京是生物資源豐富的地區,中華鱘、揚子鱷、長江江豚、長吻鮠等長江特色物種均有分布。在長江中下游8個豚類自然保護區中,南京長江江豚省級自然保護區是唯一位于主城區附近的保護區,市民可在此近距離觀看江豚。長江大保護戰略實施以來,特別是“十年禁漁”后,人們觀察到長江江豚的頻次在增加,但還需要不斷完善江豚監測救護體系。

問題鏈設置:①指出長江南京段生物資源的分類。②分析長江禁漁十年的原因。③討論保護長江乃至中國自然資源可行性措施。

根據材料導向,學生可以歸納出生物資源屬于可再生資源,為保護資源可持續利用所以進行十年禁漁。通過以小見大的方式,從南京地區生物資源保護情況延伸至我國自然資源的保護與開發,將地理學科自然資源的保護與利用和生物學科生物多樣性及其保護深度融合,在理解學科知識的同時強化學生的人地協調觀。

(三)南京文學素材與地理課堂教學融合

2019年南京成功申報世界文學之都,南京文脈深遠,滲透在城市發展中的方方面面。文學素材在地理教學中的滲透也是非常廣泛的,如杜牧的《泊秦淮》和朱自清《槳聲燈影里的秦淮河》可以應用于人教版八年級上冊《河流》一節、朱自清《背影》可以應用于人教版八年級上冊《交通運輸》一節等。除常規課程外,地理課堂也可適度拓展延伸,讓學生結合生活中的南京鄉土地理素材進行文學創作,讓學生透過地理景觀了解南京、感悟家鄉、熱愛家鄉,從而增強區域認知,強化學科核心素養。

課程中材料與問題呈現如下:

材料四 2019年10月31日是世界城市日,在這個特殊的日子,聯合國教科文組織發布了一條與南京相關的喜訊:南京申報“世界文學之都”成功了!從王羲之、李白、曹雪芹,到魯迅、巴金……這些在中國文學史上留下濃墨重彩的名家,都和南京這座城有著千絲萬縷的聯系,他們在城市的每一隅留下了文學的蹤跡。

問題設置:請結合生活中的所見、所聞、所感,選取你熟悉的南京地理事物撰寫一首詩歌。

實際教學過程中,大部分學生均能提筆進行創作,有的學生用詩詞仿寫,化名句為己用;有的學生以山川形勝為題,融山河于筆下;有的學生談滄海桑田,嘆世事變化無常。部分學生習作展示如下:

①秦淮河邊桂飄香,烏衣巷間風凄涼。雁飛草長物更替,唯有秦淮最難忘。

②千古金陵一葉秋,古今中外文學洲。坐蕩江南古剎里,抬頭遙望看今朝。

③雨打枝頭送春來,櫻香輕籠山寺間。論是江山多變革,不變仍是櫻花開。

④玄武湖前碧波顯,鳳凰臺上鳳凰現。夫子廟中試科舉,博物院后瞻古籍。

紅墻黑瓦矮房屋,中山陵前賞楓葉。千古南京贊不夠,匆匆一瞥行不足。

⑤楓葉隨風歸無處,玄武漾波魚孤。石頭城邊松針路,小草翠綠掛露珠。

紅花向陽引人駐,麻雀躍枝啼鳴嗚,幾聲聲倉促。心中喜愛藏不住。

(四)南京藝術素材與地理課堂教學融合

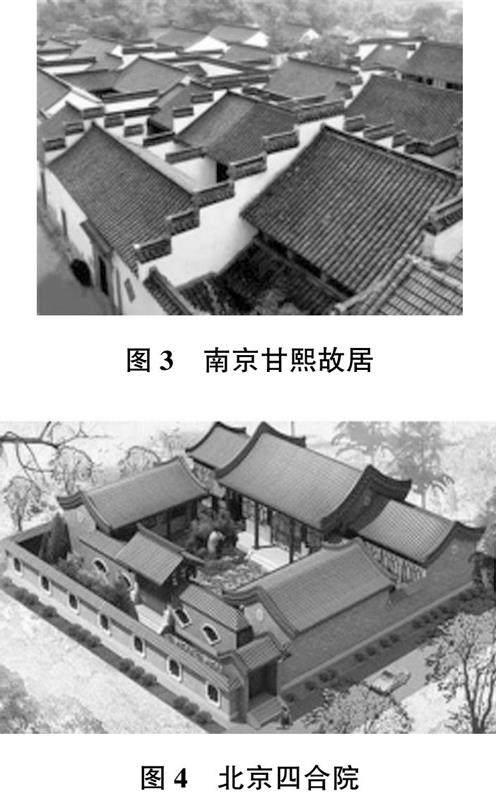

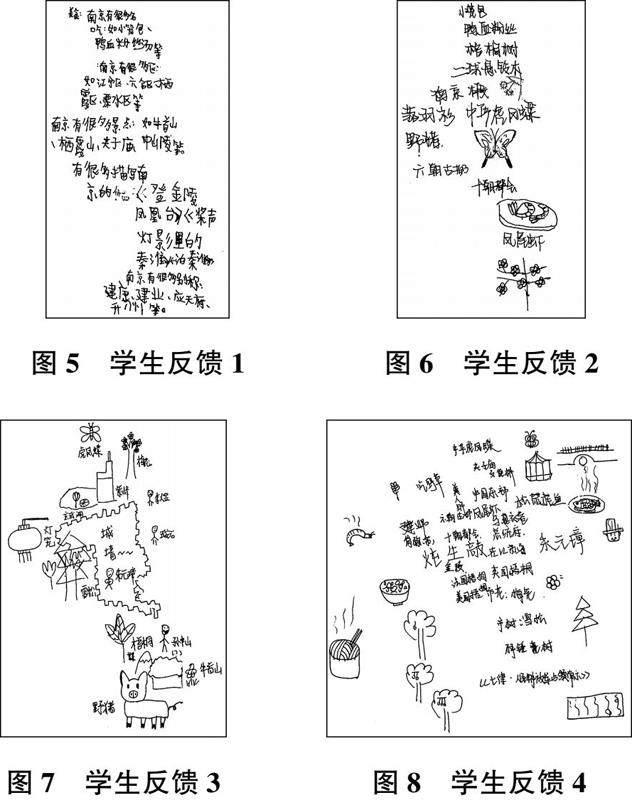

南京傳統民居眾多,這些古民居建筑空間較蘇州、徽州民居疏朗,裝修較蘇州、徽州民居簡潔,于秀麗中見雄渾,呈現出介乎南北之間的建筑風格,建筑設計中蘊藏“獨特”的美感。甘熙故居作為迄今大中城市中保存較完整的大型獨家宅院,其建筑形制與規劃設計無一不彰顯地理環境的影響。實際教學過程中,可以將南京傳統民居與北京傳統民居四合院進行對比,歸納建筑形制異同,從而引申出我國南北方氣候相似與差異。結合教材來看,人教版八年級上冊第二章第二節《氣候》與傳統民居結合最為適配。

課程中材料與問題鏈呈現如下:

材料五

問題鏈設置:①據圖指出南北方建筑的異同。②分析異同點與氣候間的關系。③歸納我國南北方的氣候差異。

通過對比兩種民居在房頂樣式、墻體厚度、窗戶大小的不同,不僅可以探討南北方建筑差異,還可以透過現象探究南北方氣溫和降水差異,從而歸納我國氣候特點。通過問題鏈推進學生讀圖分析,以建筑美學強化學生的綜合思維,促進學生的全方位思考。

二、 南京鄉土資源融入初中地理課堂教學的反饋與評價

跨學科融合視角下,學生的反饋與評價不應局限于學業水平考試,還應重視課堂反饋與過程性評價,以期關注學生地理學習全過程中知識建構、能力發展、學習策略的運用及情感態度形成等多元化過程因素,注重學生的全面發展。實踐過程中,筆者并未采用傳統方式進行考查,而是設置開放問題,用ARCGIS繪制南京輪廓圖,讓學生將自己對南京鄉土地理的理解繪制在圖上,以反饋學生對家鄉的了解。部分學生反饋如下:

結合學生反饋來看,部分學生可以將多學科知識融合進反饋,甚至以圖文結合的形式呈現。開放式的問題設置也打破傳統反饋與評價機制,不僅關注學生的學科知識吸收,還關注學生對生活的理解。

跨學科融合下的初中地理教學尚無定法,需要教師不斷探索,從實踐中探究規律,并反饋于教學。新課標對教師也提出:“鼓勵地理教師積極參與其他課程的跨學科教研活動,相互借鑒,探索地理課程跨學科、綜合性教育教學的改革發展新范式;鼓勵教師基于學校實際和當地自然、人文特點,開發地理課程資源,引導學生基于自身經驗學習生活中的地理,感悟地理的奧妙和魅力,培養學生的家國情懷。”無論是學生還是教師,隨著新課改的不斷深入,都需要整合思維,以綜合、全面的視角分析和解決問題,以鄉土地理資源為載體,融合各學科知識,形成全時空、多角度、跨學科的問題分析習慣,強化綜合思維的形成,培養正確的人地協調觀。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育地理課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]吳左賓.明清西安城市水系與人居環境營建研究[D].廣州:華南理工大學,2013.

[3]戚軒瑜.一座有“文學腔調”的城市:南京成為“世界文學之都”[J].青年文學家,2019(31):27-28.

[4]長北.南京古民居藝術[J].建筑與文化,2006(4):98-103.

作者簡介:姜珺(1995~),女,漢族,江蘇南京人,南京東山外國語學校,研究方向:地理教學。