素養導航 任務驅動 評價塑形

姚惠平

【編者按】在“雙減”政策落地及傳統紙筆考試形式枯燥乏味的現狀下,如何基于第一學段的學業質量要求,立足統編教材,將課內知識與課外知識有機結合,設計符合低年級學生身心特點的無紙化測評內容,是值得教師探討的問題。本專輯的兩篇文章從一線教師的角度,對小學低年級語文無紙化測評進行了實踐探索,希望對讀者有所啟發。

【摘 要】無紙化測評作為一種表現性評價,可以考查學生在真實的任務情境中主動運用所學知識和經驗解決實際問題的能力。

【關鍵詞】無紙化測評 素養 任務 評價

一、頂層規劃:嵌入素養型目標

(一)立足核心素養,形成育人合力

無紙化測評以落實立德樹人為核心,旨在構建一種健康的育人生態。教師應清晰明確地體現測評目標的育人立意,防止走向知識點的機械對應,降低無紙化測評的宏觀站位。在核心素養為綱的課程背景下,教師要有高度的專業自覺,讓測評目標積極回應素養要求,積淀深厚的文化底蘊,增強文化自信。如學校以“玩具嘉年華”為主題進行一、二年級的無紙化測評。一年級的學生重點認識傳統玩具,并初步感受傳統玩具的魅力;二年級的學生嘗試制作簡易的傳統玩具,并說出具體的制作過程。這樣的測評方式在語言學習與運用的過程中培養審美品位,培育文化自信。

(二)關注學業表現,提升語文學力

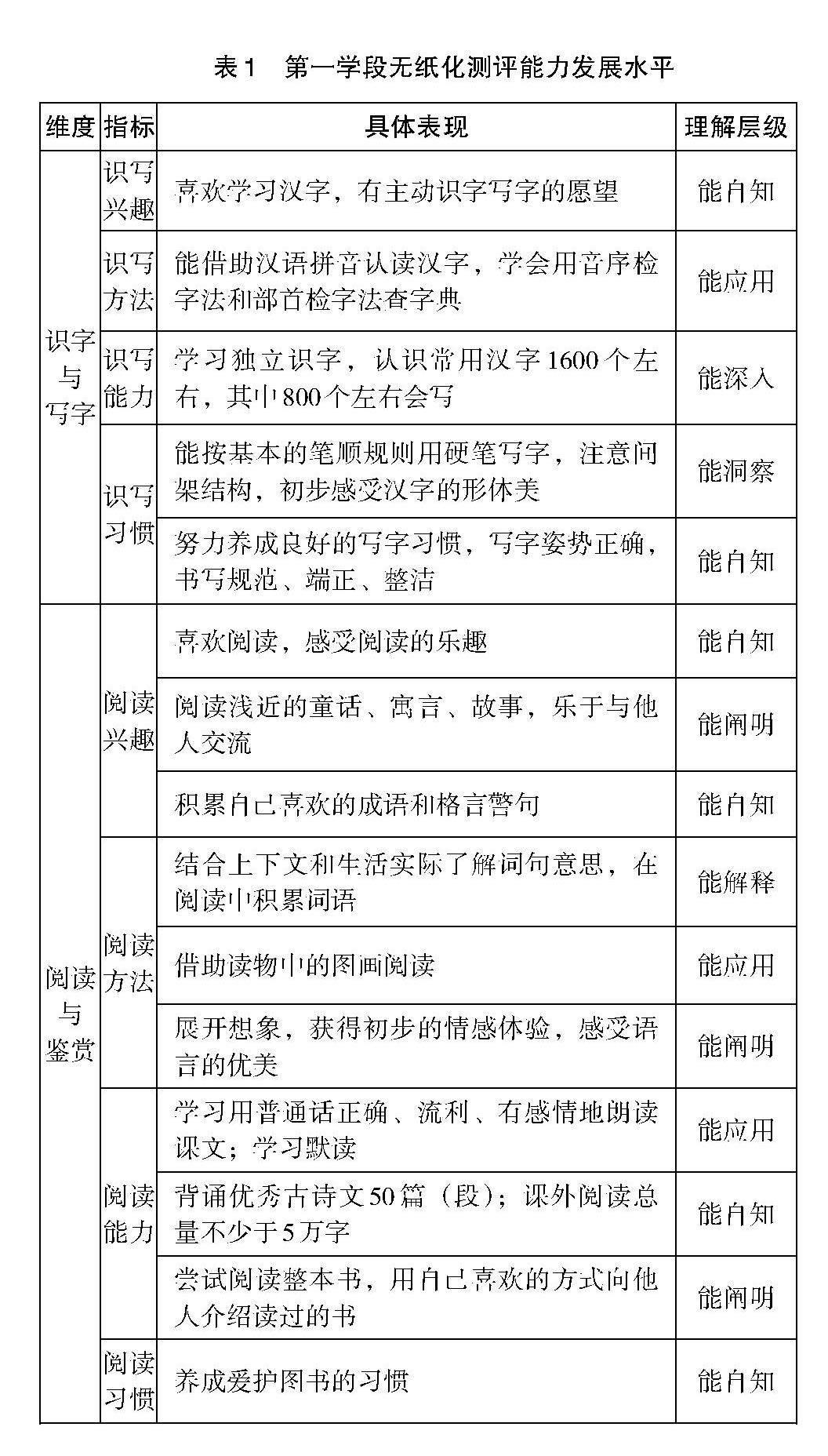

無紙化測評應整體把握學業質量標準,關注學生在積極的語文實踐活動中完成課程階段性學習后的成就表現,提升語文學力。根據格蘭特·威金斯和杰伊·麥克泰提出的理解的多側面視角理論,學生真正的理解包括:能解釋、能闡明、能應用、能洞察、能深入、能自知。教師可以結合核心素養發展水平和學業質量標準,確定學生在識字與寫字、閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究這四個方面的發展水平(如表1),讓學生在前后貫通的目標網中構建學習地圖,提升語文學習的關鍵能力。

(三)注意前后照應,實現學情接力

無紙化測評應精準評估學習起點,根據教材的階梯要求細化落實每一個要素。縱觀第一學段統編語文教材的朗讀要求不難發現:一年級上冊要讀好變調,在對逗號、句號有初步概念的基礎上逐步讀好句子的停頓;一年級下冊開始學習讀好長句子;二年級上冊要學習讀好不同的語氣,并學習分角色朗讀;二年級下冊嘗試有感情地朗讀課文。具體落實到無紙化測評中,教師應順應學情變化把握目標策略,注意在前后照應中體現朗讀學情的接力和不同要求的承接。

二、任務驅動:嵌入結構化活動

(一)創設學習情境,實現主題聯結

持續的教學改進和精準的測評問題是無紙化測評的核心旨歸。基于不同的學習主題創設有效的測試情境,可以使學什么、怎么學,以及評什么、怎么評體現出高度一致性。《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下簡稱《課程標準》)在不同的學習任務群的“教學提示”中明確了第一學段的學習情境與學習主題要求,教師應根據《課程標準》要求,在無紙化測評中創設學習情境,從積極語用的視角進行閱讀、表達、梳理等結構化活動,實現學習主題的進一步聯結。如教師可以結合“我愛我家”學習主題,設計二年級下冊的無紙化測評任務:我會介紹我的家人,我會為家人做一道中國美食,我會給家人講一個有趣的故事。在結構化的活動中,實現主題的進一步勾連。

(二)開放學習場域,實現互動聯結

社會生活為學生提供的開放學習場域,有利于學生在真實的生活中閱讀與交流,實現閱讀經驗與現實經驗的聯結互動。如《課程標準》在第一學段的目標中就要求學生在革命遺址、博物館、公園、劇場、車站、書店、超市、銀行等社會場所中學習認識有關標牌、圖示、說明書等,了解公共生活規則,學會有禮貌地交流。以二年級上冊無紙化測評為例,教師可以聯結學生在社會生活中遇到的不同學習場域,通過打卡不同的站點完成相應的測試任務:打卡朱德紀念館,說一說扁擔背后的故事;打卡鸛雀樓,背一背《登鸛雀樓》;打卡黃山奇石,找一找奇石特點;打卡故事劇場,演一演有趣的故事。這樣的打卡活動以結構化的形式推進,巧妙融合識字與寫字、閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究等實踐活動,實現語文學習與社會生活的互動聯結。

(三)強化學習體驗,實現意義聯結

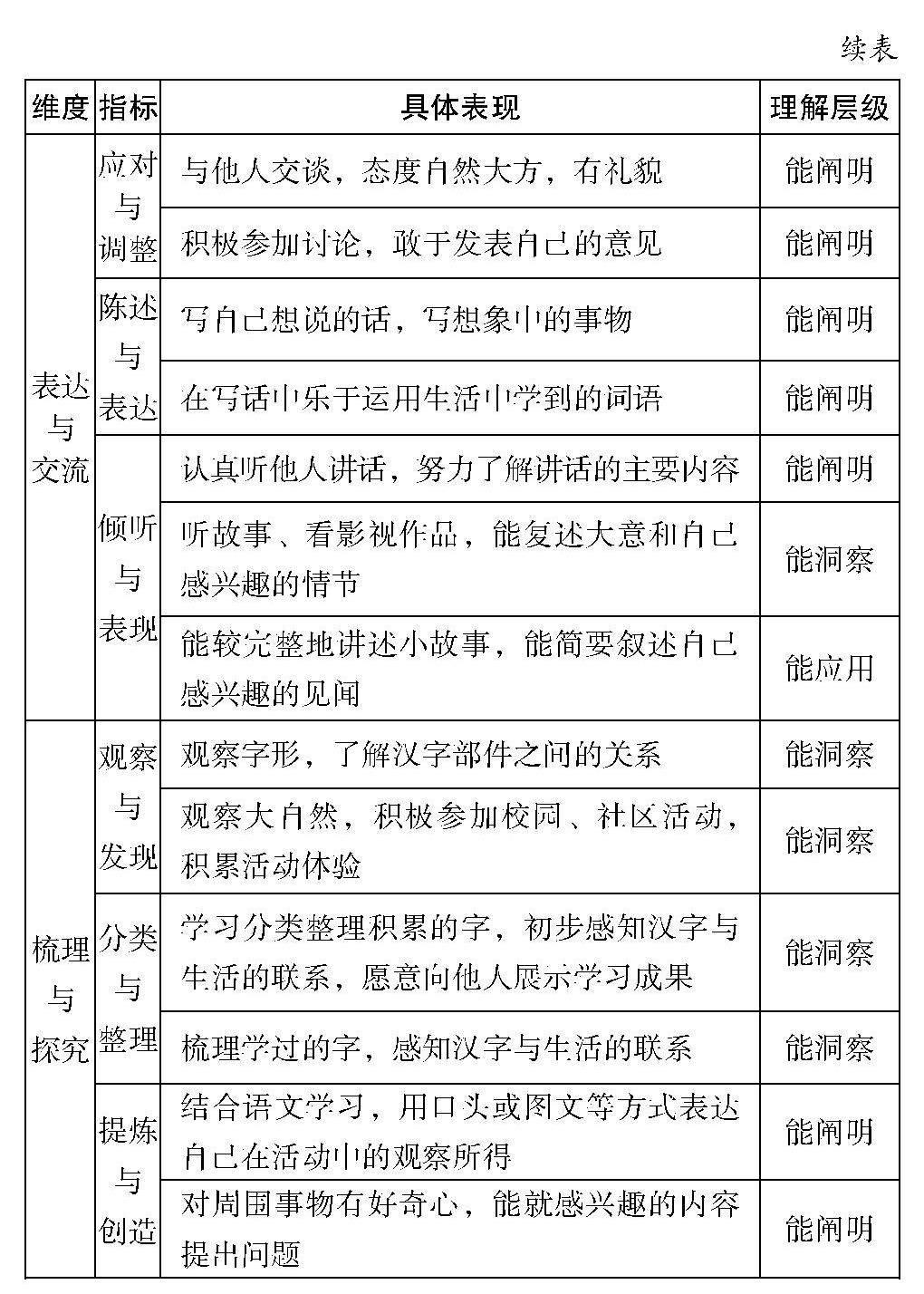

ICAP是由美國亞利桑那州立大學季清華教授提出的一種學習分類理論,主要由交互式學習(Interactive)、建構式學習(Constructive)、主動學習(Active)和被動學習(Passive)四種方式構成。該理論對內衡量了認知過程的知識變化,對外關注了學習行為的外顯變化。對標ICAP學習方式(如表2),教師應在無紙化測評中通過建構式學習方式或交互式學習方式強化學習體驗,實現意義聯結。以一年級上冊的無紙化測評為例,教師可以結合“學無‘紙境”主題,引導學生通過撕紙、剪紙、折紙等不同的形式,在動手操作中深度體驗學習拼音的樂趣。這樣的測評方式可以激活整合學生已有的學習經驗,讓學生在相似但不同的情境中認讀拼音,實現結構化的意義聯結。學生還可以通過小組合作的形式,玩一玩“我說你做”的游戲,體驗紙張的不同玩法,在交互式學習中考查傾聽與表達的能力,從而體會反思推斷與交流創造的樂趣,實現學習資源的向外擴容和學習方法的左右串聯。

三、效果評估:嵌入表現性評價

(一)素養立意,強化過程評價

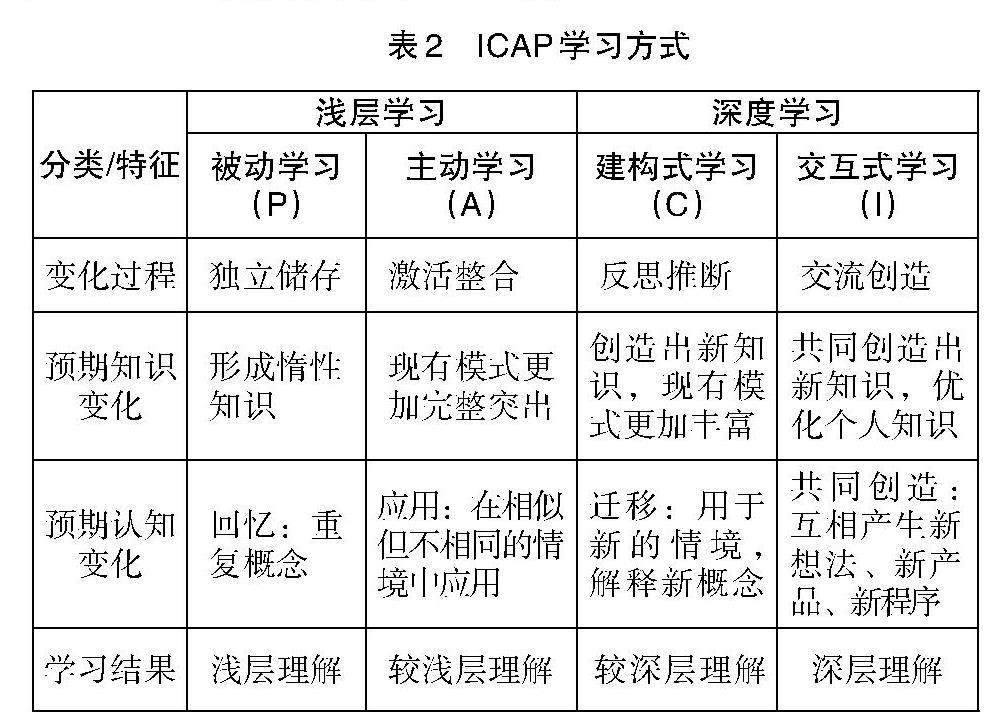

無紙化測評應以素養立意為根本,聯通課堂內外進行整體設計和實施,在學習過程中考查學生的語文能力。如教師可以結合第一學段“梳理與探究”分項等級評價標準(如表3),整體規劃無紙化測評的周期,通過晾曬學習成果、晾曬課堂表現、晾曬觀察所得、晾曬體驗足跡等多種形式,展示學生在過程性學習中的成長軌跡。

(二)正向引導,探索增值評價

增值評價具有激勵促學功能,對學生的語文學習具有積極正向的影響。它不以傳統的二元對錯為判斷依據,而是綜合考查學生基礎、經驗、能力、素養等方面的成長和進階,強調學生的動態成長、進步空間和變化表現。教師應在尊重學生知識背景的基礎上開展無紙化測評,觀察、監控、記錄和評估學生的學習過程和成長經歷,助力學生重視、追求和享受學習進步。如學校可以結合“我的成長畫像”學習報告單(如表4),從豐富評價內容、拓展評價形式等方面展開增值評價,測評學生在完成具體任務過程中的具體表現和理解水平。

(三)數字賦能,實現即時評價

技術賦能下的無紙化測評為教師精準把握學情,開展教學診斷提供了一條便捷路徑,有利于科學判斷學生的學習狀態、分析學生的學習問題。語音識別、學科工具、一鍵投屏、彈幕交互、隨機選人、學生搶答、小組管理等技術,可以降低學生相互間的測評干擾,更好地支持當堂測驗、即時結算、自動統計,為學生提供個性化的學習路徑和立體綜合的測評方案。

(作者單位:浙江省湖州市湖師附小教育集團西山漾校區)

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]托馬斯·H.埃斯蒂斯,蘇珊·L . 明茨.十大教學模式[M].盛群力,徐海英,馮建超,等譯.上海:華東師范大學出版社,2020.

[3]周文葉.中小學表現性評價的理論與技術[M].上海:華東師范大學出版社,2014.