紙質類文化期刊數字化轉型的關鍵點研究

摘要:目的:在當前出版行業面臨深刻變革的背景下,紙質媒體的轉型已是大勢所趨。而《三聯生活周刊》的成功轉型,無疑提供了寶貴的經驗。文章通過對“三聯中讀”APP的實證分析,探究其運轉模式與成功經驗,為紙質類文化期刊的轉型提供有益參考。方法:文章從出版行業整體轉型的視角出發,深入剖析“三聯中讀”APP的轉型策略。利用文本挖掘的方法,對應用商店中“三聯中讀”APP的評論內容進行詳細分析。通過對Android系統和IOS系統應用商店中的評論進行文本挖掘與主題分析,洞察用戶對這款APP的真實看法和反饋。在文本挖掘的過程中,首先利用LDA模型對評論進行主題分類,提取出用戶關注的核心主題詞。這些主題詞反映了用戶對“三聯中讀”APP的滿意程度以及其關心的內容方向。通過分析這些主題詞與評分之間的差異,進一步揭示紙質媒體轉型的關鍵點。結果:研究發現,作為紙媒轉型產品的“三聯中讀”APP,用戶評價以“不錯”“滿意”為主,評分頗高,是較為成功的數字化轉型。結論:根據其轉型經驗,可為其他紙質類文化期刊總結出轉型關鍵點:依托母媒優勢,形成以服務讀者為核心的閱讀模式;構建社交媒體矩陣,垂直化社群實現跨平臺延伸;構建產業鏈條,實現IP式開發,完成閉合宣傳;盈利模式靈活,借勢用時,避免零和博弈。

關鍵詞:“三聯中讀”;LDA模型;文本挖掘;紙質類文化期刊;數字化轉型

中圖分類號:G230.7 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2024)08-0-04

移動互聯網時代,技術的發展使知識內容呈現出數字化、網絡化特征。隨著新傳播媒介的不斷涌現,線上線下融合的閱讀方式逐漸成為新寵,大多數用戶通過在線閱讀獲取知識,速度更快并且效率更高[1]。傳統紙媒由于信息延遲、閱讀方式單一,并且是單向傳播,無法滿足受眾即時、互動、直觀的閱讀要求[2]。新媒體逐步替代傳統紙媒,使其發展陷入困境。本文圍繞紙質類文化期刊展開研究,分析其發展的痛點和轉型的關鍵點。

1 紙質類文化期刊發展背景與痛點

文化期刊沒有固定的定義,各類富有知識性、文化性、生活指導性和實用性的期刊曾被統稱為文化期刊,如《讀者》《家庭》等,每月發行量都在百萬甚至千萬以上。在數字經濟背景下,研究紙質類文化期刊的數字化轉型,具有重要現實意義。

在數字化經濟的發展趨勢下,傳統出版業的轉型需求加速顯現。客觀上,技術發展重構了知識生產、媒介承載以及傳播環境,PGC、UGC、AIGC并存。主觀上,生產端和消費端的界限被消解,消費者的地位迅速提升,傳統出版業的經營形態和生產機制得到重構。互聯網內容平臺的橫空出世,讓用戶面臨更多選擇。從大眾化到分眾化,從整合化到碎片化,從及時化到即時化,從嚴肅化到娛樂化,用戶的消費行為向參與型、分享型消費拓展,挑戰傳統的出版業范式。智能經濟時代,吸引用戶已成為一場沒有硝煙的注意力爭奪戰。

1.1 期刊發行量下降,商業變現模式不穩定

市場類期刊原本依靠發行與廣告盈利[3],但數字化使得期刊發行量與廣告額下滑嚴重,在采用讀者細分化和品牌延伸發展等策略后,移動傳播時代的到來讓紙質類文化期刊的發展再一次進入寒冬。期刊發行量的下滑和轉型后盈利的乏力,成為文化期刊發展的一大痛點。

文化期刊實用性、針對性不強,不能滿足用戶知識轉化的價值期待[4],所以文化期刊的商業變現模式與知識付費框架存在一定程度的矛盾。

1.2 數字化轉型初嘗試,持續盈利能力較弱

根據《2021—2022中國數字出版產業年度報告》,2021年我國數字出版產業整體規模達到12 762.64億元,其中互聯網期刊收入為28.47億元,在數字出版總收入中占比約0.2%,近10年增幅較小。由此可見,紙質期刊在數字化轉型后仍盈利乏力。

從用戶角度來看,互聯網內容免費,盡管知識付費模式改變了流量經濟,但用戶的消費習慣仍受免費閱讀的慣性模式影響。傳播媒介的革新推動了營銷理念的革新,應通過知識付費獲取利潤,同時滿足讀者的需求[5],而文化期刊故步自封,很難做到持續盈利。

1.3 互聯網思維難轉變,成功案例難復刻

以科技出版產業數字化實踐為例,英國皇家五力學會出版社(IOPP)設立在線期刊服務平臺IOP Science,可回溯1874年創刊以來所有在線文檔創刊號,為讀者提供數字化定制服務。2007年,亞馬遜通過獨立硬件終端Kindle,實現平臺化轉型,并推出自出版平臺Kindle Direct Publishing與電子書市場。雖然文化期刊難以通過建立數據庫平臺和開發終端實現數字化,但組織架構、生產流程等都應根據思維的轉變,更加契合互聯網特性。

本文以轉型較為成功的《三聯生活周刊》為對象,分析其轉型關鍵點。《三聯生活周刊》是一本久負盛名的老牌生活類雜志,憑借優秀、深入、生動的報道,以及獨特的文章風格贏得了廣大讀者的喜愛,在社會上具有廣泛的影響力[6]。

2 研究樣本與研究方法

2.1 研究樣本

本文以應用商店中“三聯中讀”APP的評論為研究對象,探究用戶對該APP的滿意程度,并通過用戶評論內容的主題,判斷用戶使用APP所關注的功能與信息。

1925年,鄒韜奮先生創辦《生活周刊》。1995年,鄒韜奮先生100周年誕辰,生活·讀書·新知三聯書店(下文簡稱“三聯書店”)恢復出版《三聯生活周刊》。2010年,三聯書店成立新媒體發展中心,推出移動端APP,開通微信公眾號Life Week,內容注重統籌信息。2017年,《三聯生活周刊》APP正式更名為“中讀”,并成立三聯生活傳媒有限公司。截至2023年,“三聯中讀”APP打造了內容集群,累計下載量在百萬以上。本文以“三聯中讀”APP為例,爬取應用商城中該APP的評論數據,通過文本挖掘分析用戶使用該APP的主要關注內容和態度。

研究數據采集于2023年5月初,iOS端“三聯中讀”APP最早發布時間為2012年3月37日,安卓端“三聯中讀”APP最早發布時間為2017年5月4日,選取安卓操作系統的手機機型為華為、小米、VIVO、OPPO、360、魅族。本文共獲取兩個平臺的評論數據10 665條,經過初步清洗、去重、刪除無意義內容后,有效內容共10 284條。

2.2 研究方法

本文通過Python,利用LDA模型對評論文本進行挖掘,探究用戶評論的主題情況。LDA 模型是一個三層的貝葉斯概率模型,三個層次分別為文檔、主題和詞[7]。本研究通過采集并獲取數據、對數據進行一定程度的預處理、LDA主題聚類,并通過主題聚類后的可視化,清晰直觀地了解到用戶所關注的不同主題情況與特征關鍵詞。

2.2.1 數據獲取

本研究采用手機應用商城評論內容作為數據源。安卓系統機型較多,爬取存在困難,使用第三方網站“七麥數據”(https://www.qimai.cn/)獲取用戶評論數據,具體要素包括評論用戶、評論評分與評論內容。

2.2.2 數據預處理

刪除數據中的無意義評論內容,同時將評論文本內容切割為列表形式,使用jieba庫進行中文分詞處理,過濾出現次數太少或出現次數太多的單詞。

2.2.3 LDA主題聚類與可視化

通過gensim庫的LDA模型計算不同主題的相關性,實現主題聚類,并通過pyLDAvis庫對得到的主題聚類結果進行可視化。

3 研究結果

通過LDA模型得出主題分類結果。使用參數為最終設定Topic=10,α=0.1,β=0.02,循環迭代的次數為5000次。

刪除品牌相關詞語后,將10個主題下的熱點詞保存至csv文件,用于進一步了解用戶使用的具體情況與反饋。

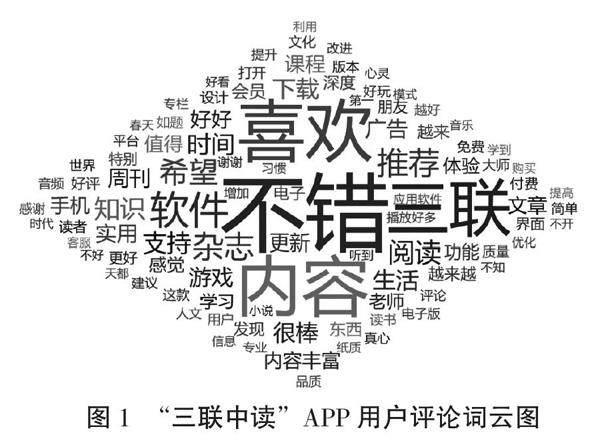

將λ參數(顯示詞語與主題的相關性)調節為0,得出該主題下出現的最獨特的詞語,并以此作為分類結果。由于主題聚類時存在重疊情況,需要對其進行調整,調整后的主題詞包括“不錯”“功能”“課程”“深度”“免費”“聽書”“知識”。對應特征詞分別為“很快”“好評”“實用”“真心”“速度”“贊”“強大”“推薦”“支持”“好”,“界面”“下載”“聽”“買”“強大”“閱讀”“使用”“速度”“軟件”“跟著”,“買”“詩經”“下載”“好評”“跟著”“愛”“會員”“學習”“很棒”“朋友”,“喜歡”“功能”“速度”“好”“贊”“很快”“希望”“書”“課程”“支持”,“軟件”“大師”“閱讀”“聽”“雜志”“感覺”“很棒”“朋友”“推薦”“希望”,“學習”“深度”“推薦”“很棒”“界面”“詩經”“閱讀”“支持”“愛”“好”,“老師”“講”“速度”“喜歡”“推薦”“免費”“值得”“大師”“下載”“時間”。

可見用戶關注APP的功能、所提供課程的內容與付費情況。大多數用戶通過正面詞語表現出滿意的態度,主要關注界面設置、軟件速度、下載和閱讀等功能。對課程的關注體現在形式與內容兩方面,形式上關注會員、付費、聽書等,內容上關注深度、詩經、老師等。

通過PyEcharts插件,將上述評論生成詞云圖,如圖1所示。對用戶評價的主題進行視覺表示,將關鍵詞突出。

軟件商店的評分能反映出該APP是否滿足用戶期待,根據評分可以分析用戶的整體滿意度,而用戶對該APP的滿意度會影響用戶的付費意愿與品牌忠誠度,因此了解用戶反饋情況對品牌盈利與軟件調整有參考意義。

4 “三聯中讀”APP數字化轉型關鍵點

分析可知,“三聯中讀”APP的用戶滿意程度較高,對《三聯生活周刊》來說,這無疑是一次成功的數字化轉型。由此,筆者基于“三聯中讀”APP本身與盈利模式總結出“三聯中讀”APP的數字化轉型關鍵點。

4.1 依托母媒優勢,形成以服務讀者為核心的閱讀模式

“三聯中讀”APP如今在同類型APP中占據較大的市場份額,并形成自己的運營特色。其界面設計簡約大方,符合品牌調性,并為讀者提供有深度、專業的知識生產內容。排版形式上適應客戶端模式與用戶的閱讀習慣,提供文字與音頻雙重服務,搶占用戶的視覺、聽覺雙感官。文字、音頻與視頻極大地豐富了用戶獲取知識的方式,為讀者帶來了更高質量、更全面的閱讀體驗,形成以讀者為中心的服務模式。

4.2 構建社交媒體矩陣,垂直化社群實現跨平臺延伸

“三聯中讀”構建起新媒體矩陣,通過“兩微一抖”進行推廣。APP采用社群式運營,為讀者建立起社交式、沉浸式的集中學習社群。垂直化的內容體驗提高了讀者的忠誠度,自發打卡使“三聯中讀”APP實現了跨平臺延伸。2018年春節期間,“三聯中讀”APP推出限時優惠活動,將原價368元的年卡以68元的價格打包出售,獲得了平時5倍的成交量,此次出圈搭上了“知識付費”的快車,使“三聯中讀”進入新的發展階段。其通過與讀者建立起信任關系,激發讀者購買欲望,最后促成交易,形成完整的運營路徑[8]。

4.3 構建產業鏈條,實現IP式開發,完成閉合宣傳

以“三聯中讀”的原創內容“我們都愛宋朝”這一IP為例,其邀請國內的10位學者、專家對宋朝歷史進行講解,形成10集700分鐘的同名音頻課,在課程上線的同時,中信出版社與《三聯生活周刊》雜志社簽約出版的同名圖書上市,起印9000冊,后加印3次[9]。同時,優酷視頻與其開展版權合作,加入三維地圖、VR等新技術,將產品升級為付費視頻。從音頻到實體書,再到視頻與VR地圖,“我們都愛宋朝”這一IP形成全產業式的開發模式,構建起完整的商業鏈條,從而實現盈利。

4.4 盈利模式靈活,借勢用時,避免零和博弈

“三聯中讀”APP提供數字刊、視頻課、音頻課、實體書一條龍式服務,直接提供購買渠道,精簡知識付費的路徑。除了書籍、課程、訓練營的購買之外,還有兩種會員供讀者選購。第一種知識會員為388元/年,包括課程、有聲書、福利禮包等福利;第二種數字刊會員為298元/年,可查看全部為母媒資源轉化的已上線刊物內容。數字刊并非全部需要付費,可試讀部分文章或單本購買,模式相對靈活。

《三聯生活周刊》還將自己作為品牌進行文創產品售賣,在官方淘寶店中推出“飛鳥便簽本”“三大博物館主題臺歷”“古風記事本”等自研文創產品,圍繞報道的內容與雜志風格進行定制[10]。該類文創產品還會借助節日熱點創造獨特的品牌印記,如春節推出“《詩禮傳家》年物禮盒”,端午節則與人民文學出版社合作推出“風雅宋端午禮盒”。

應用中的知識生產內容不只照搬母媒,還要體現差異化,降低二者重復率,讓用戶擁有更好的知識獲取體驗。這既保障了紙質刊物的線下銷售,又優化了知識付費用戶的閱讀體驗,避免零和博弈,實現了線上線下的雙盈利。

5 紙質類文化期刊數字化轉型啟示

數字化背景下,傳播方式與媒介手段推陳出新是紙質類文化期刊轉型的關鍵。

第一,傳統紙媒的優勢在于內容的積累,數字化轉型可依托母媒,搭建起符合當下用戶閱讀習慣的平臺。借助平臺繼續深耕內容生產,可在信息沖擊下率先為讀者提供專業、可信、具有一定深度的知識內容。

第二,在數字化轉型的過程中,要避免使用單一傳播方式,通過多形式、多渠道,實現多模態傳播,提高原有用戶轉化率。同時開發適合不同渠道的內容產品,實現內容的差異化,并建設垂直化社群,增強用戶黏性與付費意愿。

第三,通過自身內容,實現IP化運作,實現鏈條式的全面生產,并增強內容與形式的交互性,最終成功轉型。

6 結語

期刊的數字化轉型已是無法避免的自我革命。《三聯生活周刊》推出“三聯中讀”APP,實現具有互聯網思維的新媒體傳播,個性化地滿足了讀者日新月異的需求。通過整合資源,優化自身生產流程,以服務讀者為核心,實現長久盈利并獲得高黏性用戶。“三聯中讀”APP實現知識服務獲取盈利的理想效果,為其他紙質類文化期刊的數字化轉型提供了良好借鑒。

參考文獻:

[1] 唐明星.全民閱讀如何從“智慧閱讀”走向“智慧悅讀”:以三聯中讀APP內容運營為例[J].出版廣角,2022(7):58-62.

[2] 陳美廷.媒介融合視域下傳統紙媒的發展路徑:以《三聯生活周刊》為例[J].新聞世界,2023(3):11-15.

[3] 李明德,彭湘蓉.大眾文化類期刊數字化轉型升級的進化路徑[J].編輯之友,2016(6):33-37.

[4] 劉坤.知識付費語境下的文化類期刊轉型策略[J].新聞愛好者,2019(12):46-49.

[5] 馬瑞潔.傳統出版融媒體轉型中的營銷理念:以中讀App為主要案例[J].編輯學刊,2020(4):23-28.

[6] 周丹.看移動互聯網時代期刊的創新升級:以“三聯·中讀”為例[J].編輯學刊,2020(2):112-115.

[7] 張培晶,宋蕾.基于LDA的微博文本主題建模方法研究述評[J].圖書情報工作,2012,56(24):120-126.

[8] 王斌.《三聯生活周刊》的數字化轉型實踐:以“中讀”APP為例[J].新聞世界,2020(7):68-70.

[9] 么泳儀,王玨.用深度超越速度:“慢下來”的轉型之路:訪《三聯生活周刊》主編李鴻谷[J].新聞與寫作,2019(3):84-88.

[10] 鄭暢.《三聯生活周刊》數字化轉型探析[J].大學,2022(28):189-192.

作者簡介:田琳(1997—),女,吉林吉林人,碩士在讀,研究方向:數據新聞。