形成消費和投資相互促進的良性循環:理論邏輯與實踐進路

劉奕 王文凱

摘? ?要:過去幾十年,我國經濟增長主要依賴投資和出口驅動,但當前房地產和交通基礎設施的投資空間已然有限,經濟發展水平較高的地區資本形成額占GDP的比重逐年走低。與此同時,我國消費水平總體較低但傾向不低,服務消費占比日益接近商品消費,小眾消費提升仍有較大潛力,消費市場下沉的傾向較為明顯。推動形成消費和投資相互促進的良性循環,既是新發展階段的巨大挑戰,也是歷史性機遇。在馬克思主義理論中,投資和消費是社會再生產的有機統一體;從經濟學理論看,消費和投資從來都不是割裂的。基于當前我國投資和消費的特征事實及投資消費互促的理論邏輯,投資和消費互促的良性循環應具有如下特征:有效率的投資具有關鍵性作用;消費具有基礎性作用;消費和投資相輔相成;滿足人民群眾對美好生活的向往是形成消費和投資良性循環的目標;發展新質生產力是實現消費和投資良性循環的基石。故此,應辯證看待消費和投資的關系,以消費轉化為出發點擴大投資,重點從促進增收、推動集聚、建設載體、優化供給、改善民生等角度入手,推動形成消費和投資相互促進的良性循環。

關鍵詞:投資;消費;服務消費

中圖分類號:F124? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:1003-7543(2024)04-0050-13

2023年12月召開的中央經濟工作會議明確提出,著力擴大國內需求,要激發有潛能的消費,擴大有效益的投資,形成消費和投資相互促進的良性循環。“形成消費和投資相互促進的良性循環”的表述充分表明,優化投資結構需要針對消費者的潛在需求,并以此為出發點進行供給端的優化,這既延續了對經濟長期轉型的追求,又兼顧了短期增長的平衡,在當前階段更凸顯其必要性和緊迫性。從經濟學理論看,對消費和投資關系的認識需放在經濟增長及其拉動因素的框架下分析。根據宏觀經濟學的國民收入核算恒等式(支出法),國內生產總值(GDP)可以分為消費、投資、政府購買、凈出口四項①,其中政府購買(支出)又可以進一步分為消費性購買和投資性購買,因而國內生產總值可以分為消費、投資和凈出口三大項,這就是眾所周知的“三駕馬車”,其中消費和投資因對經濟的拉動作用較強而備受關注。

一般情況下,消費和投資容易被割裂甚至對立起來。經濟學理論更多強調投資的作用,比如凱恩斯主義特別強調投資可以通過乘數效應產生放大作用;哈羅德在凱恩斯的基礎上提出現代經濟增長理論,仍然強調投資的作用——投資一方面形成需求,另一方面形成生產能力;新古典經濟學派的代表人物索洛于1956年提出經典的經濟增長理論,認為儲蓄率(消費)的變化只會暫時性地影響經濟增長,只有技術進步才能永久地影響經濟增長,而技術進步來自投資(即資本)。古典學派和新古典學派認為消費不能形成生產能力,只有投資才能形成生產能力,這也是經濟增長理論如此重視投資的原因。

長期以來,我國經濟發展存在著某種程度上的投資“慣性”,改革開放特別是進入21世紀以來的發展實踐,也驗證了投資驅動型增長理論在我國的適用性。1980—2022年,我國全社會固定資產投資額從910.9億元增長到54.2萬億元,年均增速高達16.4%;1978年以來資本形成率(資本形成總額/GDP)居高不下,始終維持在30%以上,2010年達到最高值47%,2022年緩慢降至43.2%①,但仍遠高于全球資本形成率20%的平均水平。投資驅動型模式建立在高儲蓄的基礎上,而作為我國過去30年高儲蓄率的支柱,“人口紅利”正在消失,因而這種增長模式正變得難以為繼[1]。更重要的是,依靠高投資推動經濟發展導致了諸多問題。一是投資回報率顯著下降。我國實體經濟投資回報率自2000年以來先上升后下降,高點出現在2007年的12%,2008年金融危機后持續下行,2020年新冠疫情后進一步下行[2]。實體經濟回報率降低導致大量資本涌入房地產行業[3]。二是高投資導致某些行業出現嚴重的產能過剩,如鋼鐵、水泥、煤炭、制鋁、玻璃等產業。三是交通基礎設施等領域的高投資導致政府債務高企。財政部數據顯示,截至2022年底,我國地方政府法定債務余額35.1萬億元,加上納入預算管理的中央政府債務余額25.9萬億元,全國政府債務余額達61萬億元②。基于上述原因,一些研究認為投資主導型經濟增長模式對我國經濟增長率的波動負有較大責任[4],需由投資主導向消費主導模式轉換。

從消費的視角來看,我國的最終消費率(最終消費占GDP的比重)在20世紀80年代初曾達到66.6%,但2000年之后持續下降,2022年為53.5%。這不僅遠低于美國、日本等國80%的水平,也低于世界平均水平。世界銀行數據顯示,2021年全球居民最終消費為52.99萬億美元,占GDP的比重為54.9%;政府最終消費為16.5萬億美元,占GDP的17.1%,合計占比72%[5]。上述分析表明,我國消費驅動型增長模式尚未形成,消費仍有較大的增長空間。然而,一些學者對消費拉動型經濟增長仍持懷疑態度。有學者認為,我國經濟增長模式向消費拉動轉型是錯誤的,提高生產率的產業升級和創新需要投資,而只有生產率提高才能導致收入和消費增加;也有學者指出,消費只是短期且有效需求不足的情況下拉動經濟增長的方式,而投資則不僅可以在短期刺激經濟發展,還是長期增長的源泉。因此,如何看待投資與消費之間的關系仍有較大爭議,這也為本文的研究提供了理論空間。比起爭論投資驅動還是消費驅動,如何協調投資和消費以促進經濟增長才是真正值得研究的問題。本文的研究有助于深化對投資和消費關系的認識,同時為促進消費和投資聯動、更好激發增長潛能的相關政策研究提供有益參考。

一、投資驅動抑或消費驅動:典型事實與主要特征

隨著經濟進入新常態,我國經濟增長模式也在發生著深刻的變化。過去幾十年,我國經濟增長主要依賴投資和出口驅動,但當前房地產和交通基礎設施的投資空間已然有限,經濟發展水平較高的地區資本形成額占GDP的比重逐年走低,投資驅動經濟增長的路徑已難以為繼。與此同時,我國消費水平總體較低但傾向不低,服務消費占比日益接近商品消費,小眾消費仍有較大潛力,消費市場下沉的傾向較為明顯。故此,推動形成消費和投資相互促進的良性循環,既是新發展階段的巨大挑戰,也是歷史性機遇。

(一)投資驅動型發展:典型事實與主要特征

改革開放以來,我國的工業化和城鎮化建設需要大量資本的積累,因而形成投資的第一個特征事實:資本形成率占GDP的比重過高,這也是形成“我國屬于投資驅動型發展模式”觀點的主要依據。

從長時段看,投資驅動型發展模式是計劃經濟體制遺留下來的[6]。在計劃經濟體制下,為盡快實現工業化和現代化,實行的是重積累輕消費、重生產輕生活的經濟發展戰略,這使得投資成為經濟發展最重要的支撐。一些學者從理論上對該模式進行了分析,如Kornai[7]關于中央計劃經濟投資饑渴的一般理論,Imai[8]關于中國投資主導型商業周期模型的理論等。盡管改革開放以來我國對發展戰略進行了調整,但無論從數據還是文獻看,投資仍被視為促進經濟增長的重要因素[9]。圖1顯示,自1978年起,資本形成率基本穩定在40%左右,而貢獻率均值為44%,對GDP的拉動作用均值為4%。從國際上看,同期印度、日本和美國的資本形成率幾乎均低于中國,2009年之后尤其明顯。

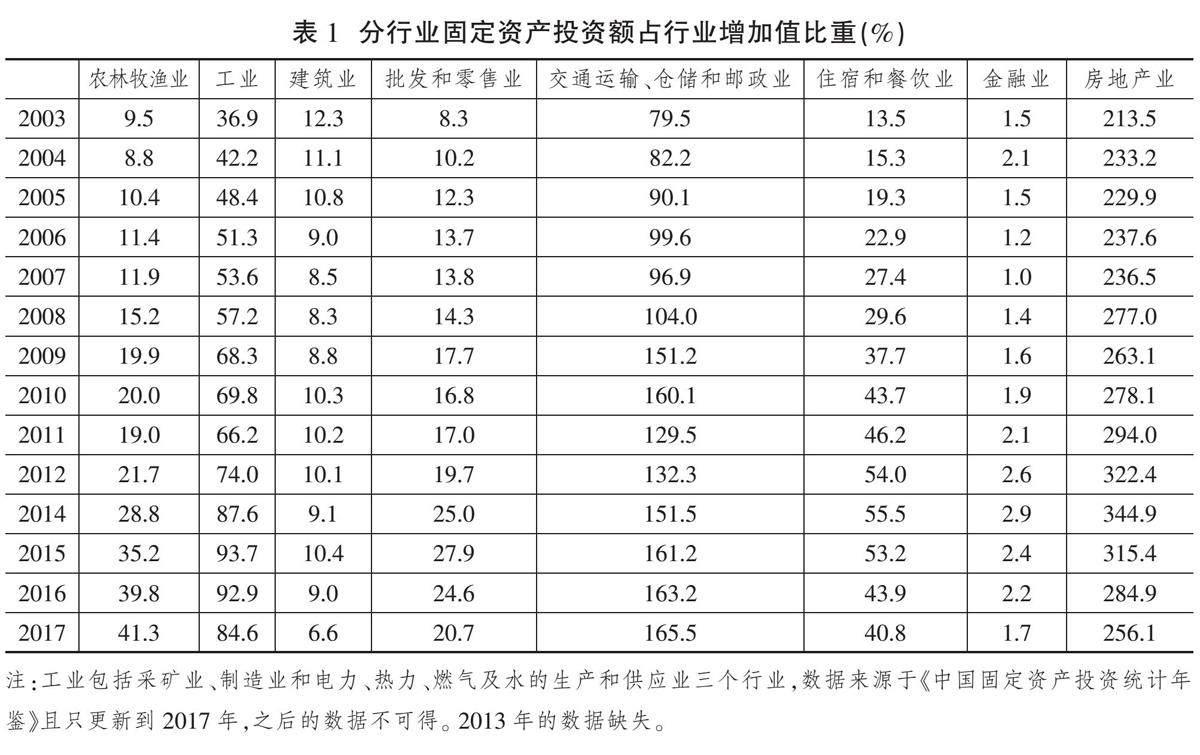

從典型行業看,在制造業,交通運輸、倉儲和郵政業,房地產業,科學研究和技術服務業等典型行業中,固定資產投資額占總固定資產投資額比重最高的是制造業,從2003年的27.3%上升到2017年的44.9%;其次是房地產業,從2003年的24.4%上升到2017年的33.9%;再次是交通運輸、倉儲和郵政業,從2003年的11.7%上升到2017年的14.2%,提升了2.5個百分點;最后是科學研究和技術服務業,其占比雖然呈上升趨勢,但實際占比即使在2017年也僅為1.4%。制造業、交通運輸業和房地產業固定資產投資占比總和一直在上升,最高時曾達到98.4%,因而可以說,固定資產投資占比高主要是由這三個行業拉動的①。進一步地,表1提供了分行業固定資產投資額占行業增加值的比重,這部分展示了更多行業的情況,同時也更接近投資率的概念。表1顯示,農業固定資產投資占農業增加值的比重呈現上升的趨勢,但絕對值小于工業,批發和零售業上升的速度則較慢。住宿和餐飲業的比重2003—2014年呈現上升趨勢,2014年之后開始下降,金融業則呈現波浪式發展。所有行業中,交通運輸、倉儲和郵政業及房地產業所占比重遠超過其他行業。當前傳統的交通基礎設施和房地產投資空間已然較小。

分區域看,我國區域之間經濟發展存在較大差異,其資本形成率也是如此。經濟越發達的地區和省份,其資本形成額占GDP的比重越低;東部和中部地區的資本形成額占GDP的比重呈現先上升后逐步下降的趨勢,而西部地區資本形成額占比則呈現持續上升的態勢②。關于資本有機構成的理論認為,“增長最快的是制造生產資料的生產資料生產,其次是制造消費資料的生產資料生產,最慢的是消費資料生產”[10]。換句話說,在工業化過程中,因為需要采用機器生產,對機器及基礎設施的需求會持續增加,資本有機構成會隨著技術的發展而提高,故投資將占據主導地位,也即生產資料生產的增長快于消費資料生產的增長;當工業化完成后,產業結構會發生變化,技術密集型產業會占據主導地位,且隨著收入的提高,消費需求開始上升,服務業發展也會逐漸超過工業,而技術密集型產業和服務業的資本有機構成低,導致生產資料的生產增速低于消費資料的生產增速,投資不再居于主導地位。上述特征同我國的基本事實也是相符的,隨著東部地區率先實現工業化,其資本形成額占比也會逐漸降低。

從整體上看,我國資本形成總額占比較高,這主要是工業化階段交通、房地產和傳統制造業等領域固定資產投資占比較高導致的,而對于某些領域如第一產業、科技研發等的固定資產投資占比仍然偏低。在推進工業化、城鎮化發展的階段,這些領域投資比重高有其合理性。在新發展階段,應更聚焦于較為薄弱的領域、行業和區域,如科技創新、數字基礎設施、現代農業、戰略性新興產業等,特別是隨著數字技術的不斷進步以及人工智能的爆發性增長,強大的算力成為實現創新和突破的關鍵要素。根據IDC預測,生成式AI計算占整體AI計算市場的比重將從2022年的4.2%增長到2026年的31.7%,算力幾乎決定了人工智能技術創新的上限。故此,應在防止低效和無效投資的同時,推動投資領域的進一步拓展、投資效率的不斷提高,為實現新型工業化、構建現代化產業體系筑牢基礎。

(二)消費驅動型發展:典型事實與主要特征

投資關聯的是供給端,消費則是需求端。消費是產品和服務的最終目的,也是整個生產過程完成循環的最后一環,發揮著不可替代的作用。我國有超大規模市場,其含義是潛在需求巨大,但目前面臨的最重要問題是如何把潛在需求轉化為有效需求。

從總體上看,我國消費主要呈現整體水平較低但消費傾向不低的顯著特征。在討論消費的現狀和特征前,應首先澄清一個“誤解”,即我國居民不愿消費。“刺激消費”的潛臺詞是居民不愿消費,但消費傾向低并非事實。消費需求是具有可支付能力的真實需求,要衡量消費傾向,還需考慮再分配之后的可支配收入。2013—2019年,我國人均消費支出從1.3萬元增至約2.2萬元,而同期人均可支配收入從1.8萬元增長到3.1萬元,人均消費支出占人均可支配收入的比重始終保持在70%以上。故此,以實際支付能力口徑看,我國居民的邊際消費傾向不低于0.7,這一數字僅比美國的水平低不到0.07。考慮到中美統計口徑的差異,中國居民消費口徑下的住房(虛擬服務支出)是有較大低估的,居民的真實邊際消費傾向約為0.75,幾乎與美國持平。周振[11]的測算表明,中國農村居民2010—2020年邊際消費傾向為0.836,因而我國是消費水平低而非消費傾向低。2010年以來,中國居民最終消費占GDP 的比重不足40%,而這一指標在美國約為65%,德、法等歐洲國家約為55%,日本、韓國、泰國、印度等亞洲國家也普遍超過50%①。20世紀90年代以來,發達國家消費對經濟增長的貢獻率穩定為70%左右。改革開放之后至2000年,中國的消費增長貢獻率均值為63.6%;2001—2023年,這一數值下降至52.1%②。從國際比較來看,中國居民最終消費支出占GDP的比重偏低主要體現為服務消費的不足。國家統計局數據顯示,2021年中國居民服務消費占最終消費總支出的44.2%,相當于人均GDP的13.1%,而根據OECD的數據,美國這一比例超過64.4%,相當于人均GDP的46.6%。中國消費水平低還源于居民部門收入占比過低,2022年居民可支配收入占人均GDP的比重為43.2%,而加拿大為55.7%,英國為63.6%,美國為75.2%③。

分區域看,城鄉居民消費水平逐年增加、差距縮窄,消費市場下沉的傾向較為明顯。隨著經濟的發展,我國居民消費水平逐漸增加,2003—2023年人均消費支出增速高達10.1%,遠高于同期GDP增速。從城鄉分布看,城鎮居民消費水平高于農村居民,但差距正逐漸縮小,城鄉居民人均消費支出之比由2003年的3.2下降至2023年的1.8。而且,農村居民的恩格爾系數④雖高于城鎮居民,但呈現下降趨勢。根據聯合國的劃分標準,2022年我國農村居民剛剛跨過相對富裕的門檻線,城鎮居民則屬于富足的狀態。雖然城鎮居民的消費絕對值比農村居民更高,但當前消費市場的下沉已成為顯著的特征。近年來,許多研究聚焦于中小城市以及農村地區的消費潛力①,指出中小城市和農村地區的消費增長潛力巨大。中國超過70%的人口生活在三線及以下城市,而經濟增長、城鎮化、基礎設施的改善以及物流網絡的擴大,都有助于提高中小城市居民的可支配收入并提升商品和服務的供應量,而縣域居民相對富裕的閑暇時間也為消費潛力的釋放奠定了堅實基礎。2023年我國農村消費品零售額達6.4萬億元,同比增長8.0%,高于城鎮的7.1%。農村電商是這一增長的主要推動力,《2022縣域數字農業農村電子商務發展報告》的數據顯示,2021年全國縣域網絡零售額達4.4萬億元,同比增長15.4%。更重要的是,中小城市的消費者與一二線城市的消費者在經濟環境、生活習慣、消費理念等方面有所不同,主要體現在以下三個方面:一是對網絡渠道的依賴,電子商務平臺日益成為中小城市和農村地區消費者的主要消費渠道。國家統計局數據顯示,2018—2022年農村網絡零售額逐年增加,2022年農村網絡零售額占農村消費品零售額的比重為37%,創歷史新高。隨著互聯網基礎設施的下沉,中小城市和縣域居民的網絡消費習慣逐漸形成,社交媒體對消費者行為的影響日益重要。二是對服務消費的需求旺盛。中小城市和縣域居民對于醫療和教育等服務的需求日益增加,高質量的服務體驗成為左右消費者決策的主要因素。特別是縣域居民生活服務線上消費快速增長,某生活服務平臺的數據顯示,2019年至2023年前三季度縣域生活服務消費訂單占全國的比重持續增加,從2019年的23.8%上升至2023年前三季度的30.6%,訂單量5年復合增長率超40%,高于全國平均增速水平。三是中小城市和農村地區消費者看重性價比,崇尚國風國潮等新潮設計,更加青睞國產品牌。

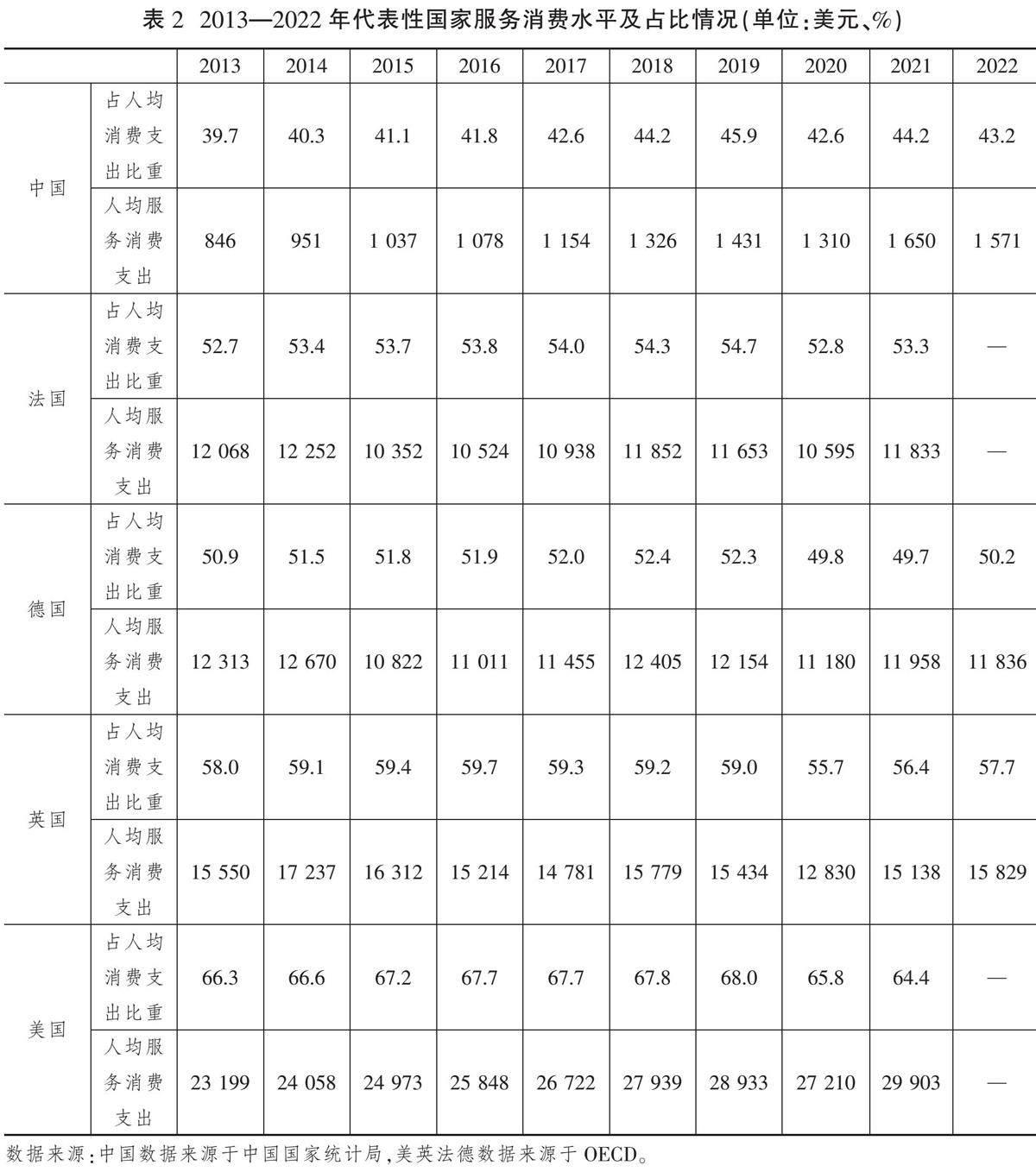

從消費的具體類型看,近年來我國服務消費占比不斷逼近商品消費。國際經驗表明,非耐用商品消費在國民收入達到一定水平之后,占比將呈現明顯下降趨勢,單純依靠實物消費難以帶動我國消費持續增長。與之相反,我國服務消費呈現迅速增長的態勢,服務消費占比與商品消費之間的差距越來越小。表2(下頁)給出了2013—2022年代表性國家服務消費水平及占比情況,從絕對值來看,2013—2019年中國居民人均服務消費呈現快速上升的趨勢,人均服務型消費支出年均增長率高達11.1%,遠超同期GDP增速。服務消費規模的增長也反映在所占比重中,其占比從2013年的39.7%提高到2019年的45.9%。2020年之后,新冠疫情對消費產生了較大的負面影響,且對服務消費的負面影響大于商品消費,導致服務消費占比有所下降。2023年服務消費迅速復蘇,人均服務性消費支出達到12 114元,比2022年增長14.4%,占居民人均消費支出比重為45.2%,基本恢復到新冠疫情前水平。與美、英、法、德等發達國家相比,近年來中國服務消費增長更為迅速,但無論從絕對水平還是占人均消費支出的比重看,中國服務消費水平均偏低。比如,英、法、美、德四國人均服務消費占比均超過50%,其中美國更是超過60%,這也說明中國服務消費的發展仍有較大空間。根據發達國家的經驗,服務消費在人均收入超過1萬美元時會出現較快增長[12]。當人均GDP處于11 000國際元時,美國服務消費支出比重為46%左右,韓國為52%[13]。故此有研究指出,到2030年中國消費的一個重要特征是服務消費的崛起②,2021—2030年中國的消費年均增長率將達到7.9%,其中服務消費增長率為9.2%、實物消費增長率為6.7%,這將推動服務消費在全部消費占比中持續上升,從2019年的45%提升到2030年的52%,從而超過實物消費。

從具體的消費類目看,小眾消費提升具有較大潛力。在八大消費類別中,“其他”是很多與日常生活緊密相關但不宜分類的消費,這些消費往往比較小眾且種類繁多,在國外被稱為小眾消費①。盡管小眾消費單位量小,但由于其種類繁多、數量龐大且直接與百姓生活密切相關,對改善人民生活、解決就業、增加居民收入等有著極為重要的意義,因而在未來有重要的發展潛能。近年來,我國消費主體逐漸發生變化,截至2021年我國“90后”及“00后”人口量接近3.2億人,已成為國內消費的生力軍。消費主體的變化使得消費目的從滿足實用需求轉向取悅自己、提升幸福感,商品和服務的個性化特征及附加的情緒價值日益凸顯①。消費主力的變化意味著消費重心的遷移,從需求曲線頭部的少數大熱門(主流產品和市場)轉向需求曲線尾部的大量利基產品和市場。平臺經濟的發展,使得大量小眾化、個性化的消費需求能夠更好地被識別和匹配,也使得市場長尾增厚的特征越發明顯。從某生活服務平臺數據看,長尾市場每個業態的規模不大,但如蹦床、漂浮、沖浪、跳傘、滑翔傘、油畫、花藝、國學、戲曲培訓、開蚌等眾多業態疊加在一起,2019年就形成了接近5 000億元規模的消費市場。從國際比較的視角看,2000—2022年中國居民人均小眾消費占居民人均消費總支出的比重基本在2%至3%之間,每年有一定的波動,近些年穩定在2.4%左右(見圖2)。相比之下,美歐小眾消費支出占比較高,特別是美英兩國,小眾消費人均支出占比在8%上下,法國和德國占比也分別在4%和5%左右,這表明中國小眾消費還存在巨大的釋放空間。

二、消費和投資相互促進的理論邏輯和基本特征

關于投資和消費發展狀況和典型事實的分析表明,投資在一些領域和行業仍大有可為,重要的問題不是投資過度,而是投資錯配;與此同時,消費也需要把握其特點,精準施策提振消費。為厘清投資和消費相互促進、共同推動經濟增長的路徑和機制,需從理論上闡明投資和消費相互促進的邏輯。

(一)馬克思主義理論視角的分析

馬克思主義理論認為,社會再生產是經濟實現良性循環的重要一環。所謂經濟,是指由生產、分配、交換、消費四個環節構成的整個社會再生產過程,其中每個環節都必不可少。生產是社會再生產過程的起點,消費則是終點,任何商品之所以會被生產出來就是為了消費。如果生產的產品沒有實現最終的消費,那么社會再生產的過程就不會持續。但生產和消費之間不僅存在邏輯上的斷點,在現實中也不是直接聯系起來的,而是需要經過一定的媒介,生產和消費之間的媒介就是分配和交換。產品生產出來后,必須經過分配和交換,才能進入消費,因而分配和交換是聯結生產和消費的中間環節。生產、分配、交換和消費是社會再生產有機整體的組成部分,為了保證再生產過程的順利進行,必須使生產、分配、交換、消費相互協調和銜接。換句話說,生產、分配、交換和消費是一體的,是相互促進的。

需要注意的是,在上述理論中對投資的分析蘊含在對生產過程的分析中,因為生產過程和投資是緊密聯系的。在社會再分配理論中,從生產到消費的過程還伴隨著利潤,而利潤中很大一部分會投資到下一輪再生產過程中,所以投資是生產的前提。投資是將資本投入生產過程進行生產,因而屬于生產范疇,與消費形成作用和反作用的互動關系。與此同時,投資從事生產也是消費生產資料的過程,因而投資又具有消費的屬性,投資本身就是消費的擴大,是擴大內需的重要組成部分。因此,在馬克思主義理論中,投資和消費是社會再生產的有機統一體,不存在相互對立和排斥的情況。

(二)西方經濟學視角的分析

新古典學派關于經濟周期的理論認為,經濟中之所以發生周期性波動,根源在于乘數原理與加速原理的相互作用[14]。具體來說,乘數-加速原理指出,投資具有乘數效應,因而投資的增加會導致國民收入的增加,而國民收入的增加會導致消費需求的增加,消費需求的增加又會導致新的投資的產生,由國民收入和消費需求增加導致的投資被稱為引致投資,這時經濟進入繁榮期。然而,經濟發展不是無限制的,而是受制于投入的物質資本和人力資本以及技術水平,所以國內生產總值達到一定水平后便不可再增加,而這種停滯通過加速效應使投資下降,經濟進入下行通道。而停滯之后伴隨著固定資產更新,投資重新增加,國內生產總值和收入(消費)也隨之增加,經濟發展進入下一個繁榮周期。上述分析表明,投資和消費是相互促進的,缺少了任何一環,經濟就會出現問題。

對于投資驅動還是消費驅動的爭論,其實質是對經濟增長源泉的思辨,以及短期和長期政策的權衡。關于經濟增長的經典模型——索洛模型認為,儲蓄率(消費)、人口變動等均會對人均產出產生影響,但這些影響都是暫時的,只有技術進步才是人均產出持續增長的根本動力,而技術進步需要的是投資。比如在索洛模型中,通過調節儲蓄率(消費)可以實現人均最優消費和最優資本存量的“黃金律”增長,但這種增長只是暫時的。因此,在索洛模型中,消費(儲蓄)并不會對經濟增長產生影響,只有投資(資本)才是最根本的動力,但這一結論的前提條件是消費(儲蓄)是外生的,顯然這并不符合現實。現代宏觀經濟學中另一個重要的經濟增長模型是拉姆齊模型。該模型的中心問題是跨期資源的分配,也就是說在一個動態的時間序列內,消費和投資如何分配才能實現最大的效用。拉姆齊模型從微觀的角度解答了“一個國家應該儲蓄多少”這個重要的宏觀經濟問題,實現了從靜態到動態的演變,給出了在一定的假設前提下一國經濟中最優的消費和資本隨時間積累的路徑。很顯然,在該模型中,消費和投資是一體的。

綜上所述,從經濟學理論的視角看,消費和投資從來都不是割裂的,增加投資是擴大內需的途徑,擴大內需是增加投資的目的和方法。當投資擴大或消費擴大時,消費和投資會通過彼此之間的作用和反作用推動投資和消費的進一步擴大,形成投資和消費相互促進的良性循環。相反,如果投資下降或消費需求不足,消費和投資就會通過彼此之間的負向作用和反作用引起投資和消費的進一步下降,使消費和投資陷入惡性循環。因此,要形成消費和投資相互促進的良性循環,投資必須守住穩就業、促進居民增收的底線,為下一期消費提供基礎。由此可見,投資驅動還是消費拉動并不具有爭論價值,真正的問題在于如何協調投資和消費,從而更好地推動經濟高質量發展。

(三)消費和投資相互促進的基本特征

基于當前我國投資和消費的特征事實及投資消費互促的理論邏輯,形成投資和消費互促的良性循環應滿足如下特征:

第一,有效率的投資具有關鍵性作用。當前,我國的資本形成率及固定資產投資居高不下,部分行業因過度投資導致資本回報率和資本邊際收益過低,更重要的是,在投資額一定的情況下,對一些行業的過多投入意味著對其他行業的投資不足。故此,根據生產決定消費的循環原理,有效率的投資可以實現投資結構的變化和升級,而投資結構的變化和升級又決定了消費的結構轉變和升級,因而實現有效率的投資是構建消費和投資相互促進的良性循環的關鍵。與此同時,有效率的投資可以驅動創新并引領新消費。當投資為消費提供更為優質的商品和服務、更為快捷的消費條件、更為良好的消費環境、更為豐富的消費場景時,就可以激發消費潛能,而消費者動用儲蓄或通過借貸增加消費,又能牽引投資增加。隨著技術的發展,新產業、新業態等層出不窮,新模式和新產品消費潛力巨大,有效率的投資同先進技術的融合,可以為新產業和新業態賦能,打開新消費的擴張空間,推動消費和投資結構的螺旋式上升。

第二,消費具有基礎性作用。擴大消費是構建新發展格局的內在要求,也是充分發揮我國超大規模市場優勢的必由之路。與此同時,消費也是實現有效率投資的關鍵支撐。消費是生產的目的,是再生產的前提和動力;投資生產出來的商品和服務必須符合消費者需求,才能完成“驚險的跳躍”。隨著經濟的發展,不僅消費需求的寬度會增加,消費需求的廣度、深度和高度也在不斷拓展,這就要求生產滿足需求的變化。在市場經濟條件下,以消費需求為基礎,更易于發現有效投資的可行方向,從而提升整體經濟運行的效率,正所謂只有無效的投資,沒有無效的消費。消費需求對供給的促進更有效、更直接,更能反映社會生活和科技的進步。

第三,消費和投資相輔相成。消費和投資在促進經濟增長中的作用并不是相互排斥而是相輔相成的,既不能過分強調消費而忽視投資,也不能過度強調投資而忽視消費。消費和投資必須共同發力,才能保證內需持續穩定增長,推動經濟高質量發展。從經濟學理論的視角看,消費和投資從來都不是割裂的,需求端的消費升級能夠有效帶動供給端的產業升級、催生新的投資需求,而高質量的投資也有助于消費潛力的釋放。投資有盈利,消費就有活力,增加投資是擴大內需的途徑,擴大內需是增加投資的目的和方法。消費和投資不同方向的變動,會形成消費和投資完全不同的互動循環。因此,投資和消費可以看作一枚硬幣的兩面,只有形成投資和消費互動的良性循環,才能更好地推動經濟高質量發展。

第四,辯證看待消費和投資的關系。在不同的經濟發展階段,消費和投資的角色和作用有所不同,表現為替代和互補的關系。當處于資本積累的早期時,由于投資邊際回報率高,高投資能帶來更快的經濟增長。當處于工業化、城鎮化高速發展期時,需要“填補”的投資更多,因而投資率大幅上升、消費率加速下降,出現資本擠占消費的現象;而在工業化、城鎮化后期,經濟增長則更多地表現為消費驅動。當私營部門對需求產生悲觀預期并減少供給時,政府應積極干預,通過額外的支出增加需求,改善企業預期,促進企業投資和生產、創造就業崗位、增加居民消費,進而促進經濟增長。當政府投資的擴張帶來乘數效應以及邊際收益持續下降,并使消費受到擠壓時,就應減少投資轉而鼓勵消費。因此,不存在絕對地依靠投資或消費拉動經濟,投資的擴張需要權衡微觀效益和宏觀需求乘數,統籌考慮所處的經濟發展階段。

第五,滿足人民群眾對美好生活的向往是形成消費和投資良性循環的目標。投資和消費不是目的,構建消費和投資相互促進的發展格局是實現經濟增長的手段和途徑,而經濟增長是為了滿足人民群眾日益增長的對美好生活的向往。為實現消費和投資循環的暢通,投資生產出來的商品和服務必須符合消費者需求。隨著經濟的發展,人民群眾對消費的需求從以前的單一化、固定化轉向多元化、分層化,消費方式也從之前的線下轉為線上、從實物消費轉為服務消費、從生存型消費轉為發展型消費和享受型消費。面對這些變化,投資需要更具針對性,同時也要具有前瞻性,從而實現消費和投資之間的平衡。故此,不應僅從短期、靜態的角度看待消費,更不應將消費局限在總需求管理的角度,而應從充分發揮我國超大規模市場優勢出發,不斷迭代出新型的、豐富的、多層次的消費需求,為有效投資和長期經濟增長提供基礎和方向。

第六,發展新質生產力是實現消費和投資良性循環的基石。消費和投資本質上是一體的,是在既有資源的條件下通過優化配置實現經濟發展效率的提升。如果沒有科技進步和生產力提高帶來的家庭收入增長,消費增長將難以持續。而隨著居民收入的增加,實物資本的作用逐漸下降,技術進步理應成為增長的引擎。投資從供給側出發,主要是以資本積累的形式促進當期和未來的經濟增長,其中既包括實物資本的投資,又包括人力資本、專利等無形資產的投入,而后者將在我國今后的經濟發展中起到更加重要的作用。當今世界,物質資源的重要性已經下降,經濟增長的驅動力正向以創新、品牌為代表的無形資產轉變。近年來,發達國家中無形資產價值在國內生產總值中的份額提升很快,從1950—1959年的1 940萬美元增加到2000—2003年的12.26億美元。世界銀行對各國總財富的測算指出,世界財富的78%是由無形資本創造的。要實現消費和投資的良性循環,以技術進步、創新和品牌為代表的新質生產力發揮著主導作用。作為技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級的必然結果,新質生產力以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵,以全要素生產率大幅提升為核心標志[15]。因此,它能夠從根本上推動消費和投資形成良性循環,即一方面從消費側增加居民收入,釋放消費潛力;另一方面從投資側提升技術密度,實現有效率的投資。

三、推動形成消費和投資相互促進的良性循環的實踐進路

消費和投資并非割裂而是相互支撐的。需求端的消費升級能有效帶動供給端的產業升級,催生新的投資需求;而供給側結構性改革的有效推進,既能以高質量的供給適應滿足現有需求,又將創造、引領新的消費需求,從而形成不斷向上的增長螺旋。故此,應以消費轉化為出發點擴大投資,重點從促進增收、推動集聚、建設載體、優化供給、改善民生等角度入手,推動形成消費和投資相互促進的良性循環。

第一,促進居民多渠道增收。推進收入分配制度改革,努力提高居民收入占國民收入的比重、提高勞動報酬占初次分配的比重,促進居民收入增長和經濟增長同步。應將政策著力點置于改善居民收入預期和增加居民收入上,更加突出就業優先導向,確保重點群體就業穩定,積極拓寬居民增收渠道,擴大中等收入群體規模。結合低收入群體消費傾向和邊際消費傾向更高的實際,可考慮重點降低低收入群體個人所得稅稅率,優化完善個人所得稅的累進級距和累進稅率。

第二,加快培育多層次消費中心。加快國際消費中心城市建設,有序推進城市更新,吸聚全球市場主體,培育世界級商圈,全面提升消費的國際化、品質化和便利化水平,強化示范引領和輻射帶動作用。不斷完善區域中心城市的服務功能,推動服務業提質升級,拓展服務新領域,打造對區域消費風尚具有影響力和輻射力的標志性品牌、標志性活動和標志性場景。積極發展新型社區商業,改造網點環境、增加經營品類,積極構建布局合理、功能完善、便利高效的社區商業綜合服務體系。加強縣域商業體系建設,改造一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、農村新型便民商店,推動重點商貿街巷改造升級。

第三,推動建設一批新型消費基礎設施。加快建設城市一刻鐘便民生活圈、24小時生活圈和新型消費集聚區等生活服務基礎設施;積極推動旅游消費集聚區、旅游休閑街區等一批文旅基礎設施;全面推進產銷地冷鏈設施建設,補齊農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施短板,推動城鄉冷鏈網絡雙向融合。大力推進數字化新型消費基礎設施建設,持續推進物聯網、新一代超算等新型基礎設施建設,全力構建全國一體化算力網絡。加快數字商圈構建,鼓勵搭建數據中臺系統,支持智能取餐柜、智能快遞柜、智能自助服務系統等智能服務終端布局。

第四,推動傳統消費數字化轉型。鼓勵和支持 5G、云計算、大數據、區塊鏈、人工智能等技術在消費領域落地應用,形成基于云的低成本數字化解決方案供給能力,降低企業轉型壁壘。推動服務消費企業數字化轉型,加快豐富生活性服務業數字化應用場景,支持線上線下服務融合發展。通過政府購買平臺數字化服務,將惠企政策更多聚焦于為中小服務商戶數字化轉型提供動力上。支持消費企業加大研發投入,促進新技術應用、新業態發展、新熱點培育、新領域拓展,在新興領域開展新一輪服務業綜合改革試點工作。鼓勵數字技術企業搭建面向生活性服務業的數字化平臺,打造數字消費業態、智能化沉浸式服務體驗,開辟更多新領域新賽道。

第五,將投資更多向民生領域傾斜。加快推進農村生活服務便利化,開展完整社區建設試點,推動補齊社區托育、養老等服務設施短板。將社區商業發展空間需求納入城市規劃中予以保障,加快完善縣鄉村協調發展的生活服務網絡,依托鄉鎮商貿中心、農村集貿市場等場所,打造物業、維修、家政、餐飲、娛樂、美業、健康等多業態融合的服務消費中心,著力增加有效服務供給。應以品牌打造為抓手、以標準建設為支撐,完善質量管理體系,增強服務業優質供給能力,促進生活服務品質升級。引導各地因地制宜優化生活服務場所延長營業時間相關規定,優化演出賽事活動審批程序。增加文化體育休閑消費供給,通過精準發放消費券等方式推動生活服務消費全面提質擴容,逐步將符合條件的“互聯網+”醫療服務納入醫保支付范圍。■

參考文獻

[1]洪銀興.消費需求、消費力、消費經濟和經濟增長[J].中國經濟問題,2013(1):3-8.

[2]戴陳宇.實體經濟投資回報率、房價與技術創新關系研究——基于中國省級面板數據門檻回歸的分析[J].中國物價,2023(9):27-30.

[3]李翀,馮冠霖.消費拉動和投資拉動:產值增長模式之爭[J].學術研究,2023(7):85-91.

[4]史琳琰,張彩云,胡懷國.消費驅動型發展的理論邏輯、生成路徑及對中國式現代化的啟示[J].經濟學家,2023(2):35-44.

[5]張春子.提升投資者信心推動優質上市公司發展[J].銀行家,2024(3):110-116.

[6]程實.中國經濟的術勢道——新中國70年經濟周期的演進路徑與治理經驗[EB/OL].(2019-08-26)[2023-08-26].https://www.financialnews.com.cn/ll/gdsj/201908/t2019082

6_166692.html.

[7]KORNAI J. Economics of shortage[M]. Amsterdam: North Holland Press, 1980: 196.

[8]IMAI H. China′s endogenous investment cycle[J]. Journal of Comparative Economics, 1994, 19(2): 188-216.

[9]申萌,萬海遠,李凱杰.從“投資拉動”到“創新驅動”:經濟增長方式轉變的內生動力和轉型沖擊[J].統計研究,2019(3):17-31.

[10] 列寧.列寧全集:第1卷[M].北京:人民出版社,1984:66.

[11] 周振.以促進農村消費和投資實施擴大內需戰略的邏輯與方略[J].改革,2023(3):108-120.

[12] 毛中根.服務消費發展:現狀、比較及建議[J].人民論壇,2023(18):40-45.

[13] 李勇堅.數字賦能服務消費:作用機制與政策取向[J].國家治理,2023(19):38-45.

[14] SAMUELSON P A. Interaction between multiplier analysis and acceleration principle[J]. The Review of Economics and Statistics, 1939, 21(2): 75-78.

[15]周文,許凌云.論新質生產力:內涵特征與重要著力點[J].改革,2023(10):1-13.

Forming a Virtuous Cycle of Mutually Promoting Consumption and Investment: Theoretical Logic and Practical Paths

LIU Yi? WANG Wen-kai

Abstract: Over the past decades, China's economy growth has been driven mainly by investment and exports, but the current investment in real estate and transportation infrastructure is already limited, and the share of capital formation in GDP in regions with a higher level of economic development has been decreasing year by year. At the same time, China's overall consumption level is relatively low but tends to be not low, the proportion of service consumption is increasingly close to that of commodity consumption, niche consumption enhancement still has greater potential, the tendency of the consumer market sinking is more obvious. Promoting the formation of a virtuous cycle of mutual promotion of consumption and investment is both a great challenge and a historic opportunity in the new development stage. In Marxist theory, investment and consumption are the organic unity of social reproduction; from the perspective of economic theory, consumption and investment are never cut off. Based on the fact of the characteristics of investment and consumption in China and the theoretical logic of mutual promotion of investment and consumption, the virtuous circle of mutual promotion of investment and consumption should have the following characteristics: efficient investment plays a key role and consumption plays a fundamental role; consumption and investment are complementary to each other; meeting the people's aspirations for a better life is the goal of the formation of the virtuous circle of consumption and investment; the development of new productive forces is the cornerstone of the realization of the virtuous circle of consumption and investment. The development of new productive forces is the cornerstone of realizing the virtuous circle of consumption and investment. Therefore, we should take a dialectical view of the relationship between investment and consumption, take the transformation of consumption as the starting point for expanding investment, and focus on the promotion of income, agglomeration, building carriers, optimizing supply, improving people's livelihoods and other perspectives, so as to promote the formation of a virtuous circle of consumption and investment that promotes each other.

Key words: investment; consumption; service consumption

基金項目:中國社會科學院國情調研重大項目“數字經濟和實體經濟深度融合調研”(2024GQZD006)。

作者簡介:劉奕,中國社會科學院財經戰略研究院服務經濟與互聯網發展研究室主任、研究員;王文凱,中國社會科學院財經戰略研究院服務經濟與互聯網發展研究室助理研究員。

①需要說明的是,這里的投資指的是資本形成總額,與全社會固定資產投資總額是不同的概念。用公式表示:全社會固定資產投資總額+規模以下投資額+無形資產投資額-購買以前年度產品額-土地交易金額=資本形成總額。文中如無特殊說明,投資即指資本形成總額。后文分析資本特征事實時,因為資本形成總額數據所限,使用全社會固定資產投資總額代替。