基于“楓橋經驗”的民辦高校學生社區治理路徑研究

陳安龍

(浙江樹人學院黨委學工部講師)

學生社區作為最基層的學生公共空間和生活場域,逐漸成為學生交流和互動最多的場所,成為高校落實立德樹人根本任務的嶄新場域和推動學校高質量發展的主陣地。近年來,教育部“一站式”學生社區建設的全面推廣推動了學生社區治理路徑的變革、重構和再生產。“楓橋經驗”作為久經時間和實踐檢驗的基層社區治理經驗,能否通過實踐遷移和創造性轉化,為高校學生社區治理提供經驗?將“楓橋經驗”遷移到高校學生社區治理,是對當下提升高校學生社區治理體系和治理能力現代化的有效回應。

一、民辦高校學生社區的治理現狀

2019年,教育部啟動了“一站式”學生社區建設試點工作,并迅速由點及面全覆蓋推廣。在黨和國家政策的指引下,民辦高校憑借其辦學體制機制的靈活性,結合學校實際和校本實踐,不斷創新學生社區治理模式,推進“一站式”學生社區建設路徑的探索。例如,西安外事學院作為教育部首批“一站式”學生社區建設試點單位,聚焦社區樓宇,完善黨的組織建設,將組織育人完美融入學生社區;浙江樹人學院將書院制和“一站式”學生社區建設有機結合,探索在協同共治視角下多跨協同的可能性和有效性,推進育人資源和育人力量的整合、聯動、下沉;泉州職業技術大學推進校企合作,將“產學研”協同育人融入學生社區育人實踐;西安歐亞學院打造青年社區,打破傳統按照班級的住宿體系,將不同學院、專業、年級的學生安排在同一個社區共同生活。這些民辦高校的先行者因地制宜,結合校本資源進行了多樣化的有益探索和實踐。

但總體而言,民辦高校“一站式”學生社區的建設仍屬起步階段,如何向高質量建設轉型任重道遠。據統計,截至2022年底,全國有280所民辦高校參與“一站式”學生社區建設,僅占全國民辦高校總數的36%(1)教育部:《高校“一站式”學生社區綜合管理模式建設研究報告(2019—2022)》,2023年。。民辦高校受限于自身資源、能力、支持力度等原因,整體的建設成效還有待提升。

二、民辦高校學生社區的治理困境

當前,民辦高校學生社區治理在嵌入高校內部治理體系過程中呈現出多重的治理困境。一是來自學生社區黨建引領的治理困境。學生社區治理的核心要點在于,改變傳統學生社區以住宿生活為主要功能,不能有效發揮黨建引領作用的局面。傳統以專業、年級、班級為單位的學院制黨建模式與以樓宇、樓層、寢室為單位的社區制黨建模式存在沖突,造成黨建引領在學生社區的“懸浮”化狀態。這個問題在民辦高校尤為突出。民辦高校內部治理大多實行董(理)事會領導下的校長負責制,其有別于公辦高校黨委領導下的校長負責制,舉辦者大多擁有最高決策權,使得學生社區黨建工作受到決策層的制約,且受限于資源分配,未能強化黨建引領在學生社區層面的全覆蓋。二是來自學生主體的治理困境。一方面,學生社區的治理必然要貼合群體特質和現實需求。由于民辦高校學生的認知水平相對較低、學習能力相對較差,學生在社區的自我教育、自我服務、自我管理中參與社區治理的水平較低。學生群體思想多元、個性多變、需求多樣、時空多度,再加上社會矛盾和問題“倒灌”進校園,導致風險的多元性、復雜性、廣延性相互交織,學生矛盾頻發,沖擊校園安全穩定底線。另一方面,現有的民辦教育法律法規未明確“學生代表”能否參與學校重大決策,使得學生在社區治理中的主體地位得不到有力支撐,淪為“旁觀者”。三是來自組織理論的治理困境。高校是一個由承載不同目標與任務的多元利益群體構成的組織系統,尤其民辦高校內部的治理主體構成更為復雜,涉及舉辦者、校長、黨委、師生、社會公眾等多元主體,其價值訴求多元、需求多樣。當務之急是如何通過合理的組織架構,把代表不同利益群體的訴求充分地反映到多元化的學生社區治理體系中來。

針對這些困境,學界提出了諸多解決方案,包括從黨建引領要素出發補齊短板、從空間建構視角打造師生共同體、從文化沁潤視角解決學生“主體逃離”的問題等。在這些治理視角之外,能否將成熟的基層社會治理經驗進行實踐遷移,推進民辦高校的學生社區治理,具有學術探討的價值。“楓橋經驗”蘊含的“堅持黨的領導”“依靠群眾”“化解矛盾”三項治理法寶,以及黨建引領的組織邏輯、人民主體的價值定位、協同共治的實踐路徑,與學生社區治理路徑和邏輯理路高度耦合,為民辦高校學生社區治理提供了探索的方向。

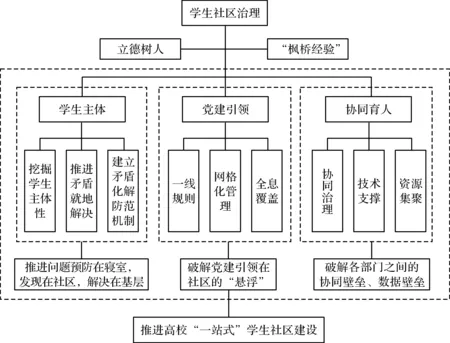

三、“楓橋經驗”視域下民辦高校學生社區治理路徑

“楓橋經驗”的實踐遷移為民辦高校學生社區治理提供了一條切實可行的實踐路徑,形成了基于“黨建引領”“學生主體”“協同共治”三個層面的學生社區治理路徑(見圖1):通過重塑學生社區制黨建模式,踐行“一線規則”,破解黨建引領在社區的“懸浮”問題;通過挖掘社區學生主體性,聚焦問題解決,有效預防和化解社區矛盾;通過協同共治、技術賦能,破解學生社區治理的協同壁壘。

圖1 基于“楓橋經驗”的學生社區治理路徑

(一)黨建引領,完善育人體制

黨建引領是新時代“楓橋經驗”的政治底色和靈魂。民辦高校學生社區治理首先要明確黨委、董(理)事會、監事會、行政管理層等各治理主體的權利和責任,特別是要強化民辦高校黨組織的政治核心作用,將黨的領導貫徹到內部治理的方方面面。學生社區治理是一個系統工程,必須在黨委統一的領導下,踐行“一線規則”,實現人員聯勤、工作聯動、問題聯解,切實增強黨建引領實效。以宿舍為最小單元,按照“社區—樓棟—樓層—宿舍”的網格化管理,構建“縱到底、橫到邊、全覆蓋”的社區黨建模式,推進黨建進社區、進樓幢、進宿舍。通過結對共建以及建立臨時黨支部、師生聯合黨支部、黨群服務中心、輔導員黨建工作室等方式,促進社區與學院、教師與學生、高年級與低年級、線上與線下的聯動和黨建引領的全融入,觀照到學生不同的成長階段和發展周期,實現從“三全育人”的全員全程全方位到黨建育人的全覆蓋、全鏈條、全周期。

(二)學生主體,聚焦問題解決

堅持人民的主體性,是“楓橋經驗”的根本。堅持矛盾不上交、就地解決問題,是“楓橋經驗”的印記和特色。學生是高校學生社區治理的深度參與者而非旁觀者,這就需要廣泛傾聽學生意見和建議,激發其主動參與社區治理的“主體性”。民辦高校可以充分運用靈活的辦學機制,創新治理模式,通過導師制、朋輩引領、通識教育、第二課堂、學生組織等多種途徑,引導學生實現自我教育、自我管理、自我服務,從而使矛盾得到自我化解。另外,可以借鑒和運用“楓橋經驗”中“四先四早”工作機制、“四前”工作法、“大調解”格局和機制等,通過“樓長—層長—宿舍長”的聯動,推進問題預防在寢室、發現在社區、解決在基層,實現小事不出宿舍、大事不出社區樓宇、矛盾就地化解。

(三)協同共治,推進“三全育人”

黨建引領下各類社會力量有序參與,形成積極協同的共建共治共享工作機制,是“楓橋經驗”的工作格局。民辦高校學生社區面臨著復雜的現實問題,需要推進多元主體聯動,使學生社區的各方治理主體和發展要素在“互嵌”的基礎上共融共生,尤其是各部門在協同治理的過程中要精準對接、明確分工、優化職能,形成開放包容的組織系統和動態治理實踐。同時,民辦高校學生社區治理同樣需要提升智治水平,以數據為“燃料”、以智能為“引擎”,用數智賦能,為思政提質,提高社區治理的針對性和有效性。通過實踐遷移“楓橋經驗”獨特的工作機制,從黨建引領、學生主體、協同共治等建設路徑來提升民辦高校學生社區治理效能,打造高校版“楓橋經驗”,具有重要意義。