基于歷史學科能力表現的新高考命題研究

作者簡介:張傳強(1995~),男,漢族,安徽六安人,黃山市屯溪第一中學,研究方向:高中歷史教學。

摘 要:在核心素養背景下,通過歷史學科能力表現指標體系對2023年四份高考卷對歷史學科能力三個層級九個維度考查情況進行數據分析,得出在一級能力層級中都側重實踐應用能力考查,在二級能力層級中重視解釋、概括和考證能力考查的結論,并據此提出在日常測評中應分層級遞進式命題,注重考查學生面對新情境、新材料進行解釋和評價的能力,同時通過增添層級化賦分題目,提升命題質量。

關鍵詞:歷史學科;能力表現;新高考;命題;分層遞進

中圖分類號:G633.51

文獻標識碼:A

文章編號:1673-8918(2024)21-0140-05

《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》對學業水平測試命制提出要求“以考查歷史學科核心素養的具備程度為目的”“學生能否應對和解決陌生的、復雜的、開放性的真實問題情境,是檢驗其核心素養水平的重要方面”,《中國高考評價體系》指出要考查“核心價值”“學科素養”“關鍵能力”“必備知識”。同時從實際來看,新高考改革以來,無論是全國卷還是地方卷,考查方向都指向了核心素養,注重對學科能力的考查。不過關于學科能力,高考評價體系針對的是全部學科,而歷史課標要求是抽象的概念,所以需要教師在文件思想指引下,結合學科特色,將學科能力目標具體化,從而科學指導試題命制和教學。

本研究將基于“歷史學科能力表現指標體系”,對2023年使用新教材命制的新課標卷、湖北卷、湖南卷和山東卷試題考查的學科能力進行分層細化,從而深化對命題理念的認識,并基于此,談一談對試題命制的思考。

一、 歷史學科能力表現指標體系

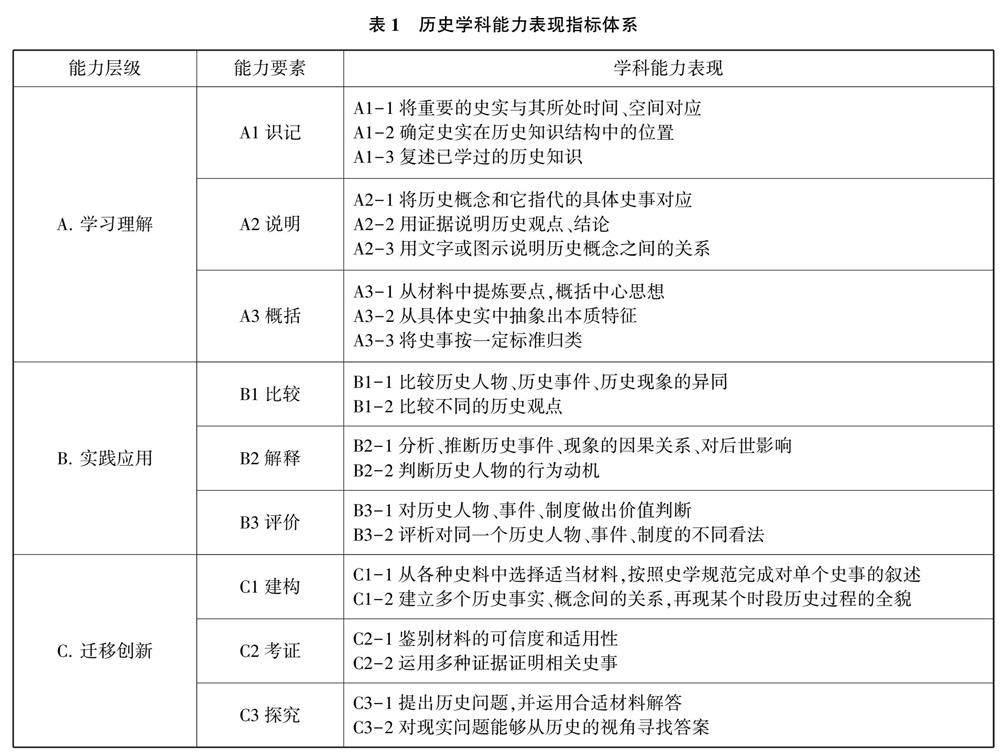

關于學科能力的表現及其分類,研究成果頗多,但大多成果或過于抽象或停留在經驗總結上。近些年,王磊教授帶領的各學科教學研究團隊在理論和實踐研究基礎上提出了學科能力表現模型,即“學習理解、實踐應用與遷移創新導向的多維整合模型”(圖1),將學科能力劃分為三個層級和九個要素,從而對學科能力進行細化,這對指導分層遞進教學和命題具有重要意義。在此模型基礎上,鄭林教授結合歷史學科特色,認為歷史學科能力“是學生成功地獲取、加工歷史信息,利用信息分析和解決歷史問題的心理調節機制”,并通過研究和實踐進一步得出歷史學科能力表現指標體系(表1)。

鄭林教授認為歷史學習理解能力是指“學生通過課堂教學、教材和補充材料掌握歷史知識的能力”,分為識記、說明和概括三個層級;歷史實踐應用能力是指“用歷史學科的思想方法分析歷史,提出自己看法的能力”“用已經掌握的知識學習新知識或得出簡單的、直接關聯的新認知”,分為比較、解釋和評價三個層級;歷史遷移創新能力是指“在實際應用的基礎上,綜合運用各種方式解決問題,多角度解釋歷史,屬于方法類知識的復雜應用,類似于歷史學家的系統研究”,分為建構、考證和探究三個層級。從A1識記至C3探究,體現了學生學習知識由淺入深、層層遞進的過程,體現學生將知識轉化為素養的過程。在核心素養背景下,通過該歷史學科能力表現指標體系,能便于教師在課標基礎上,設計具體可行的目標,從而有針對性地進行教學設計,同時也為教學評價提供了一個清晰準確的指標,提升了測評的科學性,從而推進教學評一體化。

二、 2023年新教材省份歷史試題對學科能力測評的分析

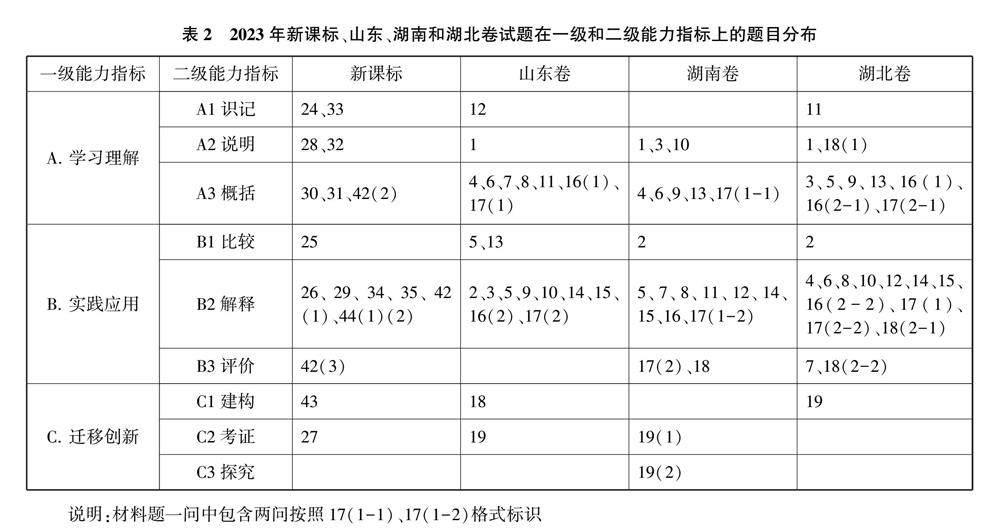

筆者選取四份用新課標新教材命制且代表不同高考模式省份的試題,分別是舊高考文綜模式的新課標全國卷、3+3模式的山東學業水平等級考試試卷以及3+1+2模式的湖南和湖北學業水平選擇性考試試卷。四套試卷選擇題和非選擇題分值分布基本一致,從試卷架構看,除全國卷保持傳統文綜模式外,其他省份試卷模式也基本一致。筆者利用歷史學科能力表現指標體系對其進行了數據分析,統計出一級和二級能力指標和對應題目分布表(表2)和分值的分布情況表(表3),并據表3分布情況進一步計算得出一級能力指標所占比例(表4)。

通過以上數據,可得出結論:

1. 總體數據分析

四份試卷中B實踐應用類能力考查所占比重最大,基本在50%上下,其次是對A學習理解能力考查,基本在30%左右。除山東卷外,其他試卷對C遷移創新能力考查基本在20%以內。四套試卷對三種能力考查分布合理,層層遞進,體現了區分度。相比較而言,山東卷注重對遷移創新能力的考查,原因在于其較早展開新高考改革,在核心素養的落實方面不斷探索,形成了相對成熟的測評模式。

2. 學習理解層級數據分析

該層級中側重對A3概括考查,平均占比達19.75%,而對A1識記考查很少,體現了在核心素養背景下,注重學生對知識和概念理解,而非簡單復述與記憶。概括能力是指“從提供的信息中概括要點、所述史實的本質、歷史發展的階段性特征;將史實按標準歸類”。該能力是學習理解能力的最高要求,是后面各能力的基礎。不僅需要考查對材料信息的高度概括,也需要學生對歷史概念的深入理解以及在結合歷史背景基礎上去分析材料所反映的歷史本質,從而得出結論。如湖南卷第7題薛福成對國際法認識、山東卷第6題《少年社會》編輯的創刊宣言和第8題毛澤東對國家與工廠關系的認識,都需要學生結合具體時空背景,才能對中心思想進行準確提煉,再比如湖北卷第4題表格需要學生對土地兼并和主客戶概念準確理解,湖南卷第9題表格需要學生對中共在解放戰爭至新中國成立初期對民族資本主義的政策深入理解與認識,才能準確把握表格背后的歷史信息。

3. 實踐應用層級數據分析

該層級中注重對B2解釋的考查,且也是九個層級中占比最高的,是選擇和材料題命制核心部分。解釋在學科能力方面起到承上啟下的作用,需要前面各種能力,同時又是評價及創新實踐能力提升的必要前提。此外,湖南卷在注重考查B2解釋的基礎上,增加對B3評價的考查比重,B3評價是指“評價歷史人物、事件、制度在歷史進程中的地位,評析對同一史實的不同觀點”,其需要學生在對歷史知識深入理解的基礎上,綜合運用比較與解釋能力進行歷史評析。如湖南第18題(材料略):

“根據材料,結合所學知識,對上海厚生紗廠招募湖南女工一事引發的爭議進行評析。”

這題不僅需要學生對材料里資產階級、知識分子和女工等不同群體的主要觀點進行準確概括、比較,還需要結合歷史背景對此事進行解釋分析,從而在此基礎上對不同群體爭議進行自己的評價。

4. 遷移創新層級數據分析

該層級中均考查了C2考證,而建構能力和探究能力各試卷并未全涉及。考證能力主要考查對史料類型鑒別、分析史料價值或用史實論證觀點。如湖南卷第19題第1問就需要學生分析《吉爾伽美什》《漢謨拉比法典》和土陶罐史料類型及各自對研究葡萄酒歷史的史料價值、山東卷19題要求學生說明材料哪些信息可作為英國舉辦這次博覽會的證據以及湖北卷19題需要學生運用史事論證世界各文明是文明涵化結果觀點,都是對學生考證能力的要求。

建構能力“可以稱作敘述,是從零散素材中準確選擇適當材料,按照時序、因果關系等規則,通過合理想象建構對歷史過程的完整敘述”,如新課標卷43題讓學生任意選擇中國境內一個區域,勾勒出該區域文明演進對中華文明發展的貢獻,山東卷第18題讓學生根據一則廣告,以“深圳·窗口”為題寫篇短文,都需要學生將零散的信息加以整合,敘述成文。

探究能力要求最高,需要根據所學和材料提出新觀點,并加以論證或者通過對歷史學習得出對現實生活的啟示,如湖南卷19題第2問就需要學生結合葡萄酒發展歷程材料,分析背后歷史脈絡,從而提出自己觀點并加以論證。

三、 基于學科能力的測評命制的建議

“學科能力表現指標體系”框架為教師在教學及進行評價診斷中落實核心素養提供了具體可行的支架。學習理解能力涵養是核心素養落實的前提,實踐應用與遷移創新能力涵養有利于學生歷史思維能力提升,從而將知識轉化為素養。作為一線教師,可以根據該指標體系科學命制測評試題,了解學生的能力不足或優勢在哪,以便指導和改進下一階段教學,使教學更具針對性,從而不斷提升學生的核心素養。基于此,本文將談一下在核心素養背景下,如何科學進行測評的命制。

(一)科學的分層遞進式命題

首先,教師需要仔細研讀課程標準關于學業質量的等級水平劃分及課程標準解讀,并對《中國高考評價體系》加以解讀,把握總體方向,然后結合學科能力表現指標體系,合理安排學習理解,實踐應用和遷移創新三個能力層級比例,既注重基礎,又注重素養,從而科學地、有梯度地命制具有區分度的歷史試題。

(二)重視考查基礎知識和概念理解

在核心素養背景下,歷史基礎知識考查仍然很重要,而且“沒有一定的歷史知識基礎,核心素養就是無源之水,素養也無從養育、發展與體現”。所以命題仍應適當增加對基礎知識和概念的理解,近十年高考在打破傳統知識本位時,又出現這樣一種現象,即脫離了學科本身,僅考查對材料的理解能力,將歷史題變成了語文題,失去了學科特色。通過對2023年的試題進行分析,不難發現,試題逐步恢復歷史學科特色。所以日常試題命制時都應注重考查學生對時代特征把握和基本概念理解,比如考查A3概括能力時,需要學生將材料與所學基本知識關聯起來去把握材料核心思想。

(三)注重解釋能力基礎上加強評價能力考查

一方面需要給予新材料,創設新情境來加強對解釋能力的考查。需強調是僅通過材料概括出歷史的背景或影響題目仍屬于概括能力考查而非解釋。解釋能力需要學生面臨新情境時,在理解材料的基礎上,根據所學知識去分析材料中人物言行背后的動機,分析事件原因和影響。如2023年新課標卷第44題給予一段新材料后設問(材料略):

“簡析解放區人民政權選舉權和被選舉權范圍調整的原因。”

該問無法從材料直接得出答案,需要學生分析材料里權利調整前后的變化背后反映本質現象,在此基礎上結合1949年前后具體史實去分析原因。再如湖北卷16題第2問分析清末軍事人才選拔變化原因,17題分析八路軍在華北戰略展開意義,都需要學生根據所學歷史去分析材料得出結論,這才是真正考查解釋能力。

另一方面需要通過增加評析(述)題考查評價能力,評析(述)不僅需要學生準確把握材料的主要內容或核心論點,還需要學生在唯物史觀指導下結合所學知識去對材料內容或觀點進行分析,從而綜合得出自己的觀點。在評析類題目當中注意盡量多給予新材料、新觀點,讓學生多維度進行評價,也可以給予不同學者的觀點,讓學生比較分析觀點不同的原因,并在此基礎上談一談自己的觀點。

(四)增添創新型和層次化賦分型題目

核心素養背景下,為有效促進教學評一體化,試題命制必須逐步走向開放化、綜合化。可以選取多種類型的史料,給予不同維度的材料,適當增加文字量,創造新的學術或生活情境,然后通過學生完整敘述一件歷史事件考查建構能力,或者辨析史料價值論證觀點考查考證能力,抑或結合所學引發學生對現實生活的思考,提出新觀點并進行論證來考查學生的探究能力,從而引導學生在學習中注重這些能力的訓練,引導教師通過教學,幫助學生將知識轉化為素養。同時在設置評分標準時應打破采點賦分模式,轉化為層次化賦分(不拘泥于小論文題),近年北京、山東、湖南等地高考試題都出現很多新題型且層次化賦分題目比重有所增加,例如山東2022年高考材料分析題中李超之死引發社會關注原因及其出路在哪,評分標準便是按照層次化賦分設置的。

四、 結論

本文通過歷史學科能力表現層級指標,分析了2023年四份新高考歷史卷試題,分析得出,四份試卷在一級能力層級上都側重實踐應用能力考查,在二級能力層級中重視解釋能力、概括能力和考證能力考查,湖南卷相比較而言突出了評價能力,山東卷的遷移創新能力比重較大。通過觀察高考命題方向,本文認為日常測評命制無論是作業還是考試,都應當注重分層級遞進式命題,注重基礎并加強對學生面臨新情境、新材料進行解釋和評價能力的考查,同時增加創新型題目和層級賦分題目,提升命題質量,落實核心素養。

當然,由于本文僅選取2023年高考題數據以及部分省份并未公開高考試卷,所以數據分析范圍相對較小,有待今后進一步研究。同時根據該能力指標體系,如何與大單元和大概念結合、科學設置教學目標來進行教學活動設計,也有待今后進一步探討。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]中華人民共和國教育部考試中心.中國高考評價體系[S].北京:人民教育出版社,2019.

[3]鄭林.基于學生核心素養的歷史學科能力研究[M].北京:北京師范大學出版社,2017.

[4]徐藍.普通高中課程標準(2017版)教師指導·歷史[M].上海:上海教育出版社,2020.

[5]王磊.學科能力構成及其表現研究——基于學習理解、應用實踐與遷移創新導向的多維整合模型[J].教育研究,2016,37(9):11.

[6]鄭林.中學生歷史學科能力構成及表現研究[J].課程·教材·教法,2017(8):57-62,68.

[7]鄭林,趙璐,孫瑞.基于學科能力的高考歷史命題研究[J].中國考試,2019(8):15-20.