新媒體環境下中學生媒介素養的提升路徑研究

李詩樂

摘要:新媒體環境下,互聯網信息良莠不齊,虛假新聞、不良信息涌現,提升中學生媒介素養的重要性愈發凸顯。從當代中學生的階段特征與媒介素養情況出發,將媒介素養教育融入高中語文新聞類作品教學具備適用性與可行性。針對媒介素養教育融入當前語文實際教學中的難點,應從使用不同媒介,區分各自特性、擴充教學資源,甄別價值取向、結合學生實踐,整合輸出內容三條路徑進行實踐嘗試,從而將媒介素養教育與高中語文新聞類作品教學進行有機結合。

關鍵詞:媒介素養;高中語文;學習任務群;新媒體;新聞文本

隨著媒介技術的迭代與網絡基礎設施的提升,我國未成年網民規模近五年持續增長,2022年未成年網民規模達到1.93億,其中高中生互聯網普及率達到99.3%[1],互聯網已然成為未成年人學習娛樂、獲取社會信息的主要渠道。新媒體環境下,信息傳播呈現出交互性、即時性、個性化的特征,新聞傳受關系發生根本性改變,傳播主體不再局限于專業的新聞工作者,自媒體從業人員與普通大眾話語權逐步增強。不同于傳統媒體時代有記者、編輯擔任“把關人”角色,新媒體時代每個信息生產者都成為了自己內容的“把關人”,由于生產者的媒介素養淡薄,致使互聯網信息的良莠不齊,虛假新聞、反轉新聞接連發生。作為互聯網原住民的未成年人對媒介技術高度掌握,致使其極易接收到互聯網的各種信息,而中學生尚未形成穩定的價值觀、是非觀,處在品格、個性發展的關鍵期,進一步加劇了其受到虛假新聞、不良信息影響的可能性。調查顯示。有52.6%的未成年網民缺乏對信息來源權威性的鑒別意識,為不良信息的誤導留下隱患。

基于這一背景,加強中學生媒介素養教育成為近年來學界普遍探討的議題,其中,將媒介素養融入高中語文課程成為重要的路徑。高中語文教育試圖培養的語文學科核心素養是指“學生在積極的語言實踐活動中積累與構建起來,并在真實的語言運用情境中表現出來的語言能力及其品質”[2],而新媒體構筑的信息世界則是中學生進行語言實踐活動、面對真實語用環境的重要場域。高中語文教材中,以事實信息為主要內容的新聞類作品則最大化反映了現實世界,成為中學生提升現實生活中語言運用能力及思維發展的切口,為媒介素養教育提供土壤。基于此,本文通過分析當前高中語文新聞類作品的教學現狀,根據媒介素養教育的理念與目標,提出基于高中語文新聞類作品教育提升中學生媒介素養的具體建議。

一、媒介素養教育融入高中語文教學的適用性

媒介素養是指“人們對各種媒介信息的解讀和批判能力以及使用信息為個人生活、社會發展所用的能力”[3]。在信息爆炸式增長的新媒體時代,媒介素養教育也應時而變,僅培養受眾的媒介批判能力難以應對海量信息產生的種種問題,因此有學者提出當代的媒介素養應著重培養以篩選能力、甄別能力、整合能力為組成部分的信息管理能力[4]。結合中學生的認知階段和生活環境,中學生媒介素養教育可以理解為以下三個維度:第一是培養中學生正確篩選、理解媒介信息的能力,主要體現在了解不同媒介的特性,并在不同媒介呈現的海量信息中篩選出自己所需要的內容;第二是培養中學生對媒介信息的批判意識,主要體現在辨別新聞文本背后的立場與價值導向,并對新聞內容進行批判性思考和多角度分析;第三則是培養中學生將從媒介獲取到的信息為自己所用的能力,體現在學生自己進行表達與寫作的過程中能夠合理運用、整合媒介信息。媒介素養融入高中語文教學的適用性主要體現在教學理念和教學實踐兩個層面:

(一)媒介素養教育的目標貼合高中語文教育的理念

《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱新課標)中將課程內容劃分為若干個學習任務群,其中“跨媒介閱讀與交流”任務群貫穿必修、選擇性必修和選修三個階段,在其學習目標與內容中提到,該任務群旨在培養學生“掌握利用不同媒介獲取信息、處理信息、應用信息的能力”,這三個能力方向依次與媒介素養的培養目標相符合。具體而言,通過“分析合理選擇、恰當運用不同類型的媒介對表現主題、傳遞信息、促進交往所產生的影響”即為幫助學生提高篩選媒介信息、理解媒介特性的能力,“知道信息來源的多樣性、真實性,辨識媒體立場,多角度分析問題,形成獨立判斷”旨在培養學生對媒介信息的批判意識和甄別能力,“學習運用多種媒介展開有效的表達和交流”則是幫助學生提高媒介信息為自己所用的整合能力。

此外,“實用性閱讀與交流”任務群同樣涉及媒介素養的培養。在教學提示中,新課標提出分析新聞傳媒類文本的“欄目設置、文體構成、內容的價值取向”,這便涉及媒介的特性及媒介文本背后的立場,即篩選能力與甄別能力,“嘗試選擇傳統媒體和新媒體寫作”意即根據媒介特性進行符合其特性的文本寫作,這便建立在整合能力的基礎上[5]。綜上,媒介素養教育在兩個學習任務群中均有體現,其中以“跨媒介閱讀與交流”為主、“實用性閱讀與交流”為輔。

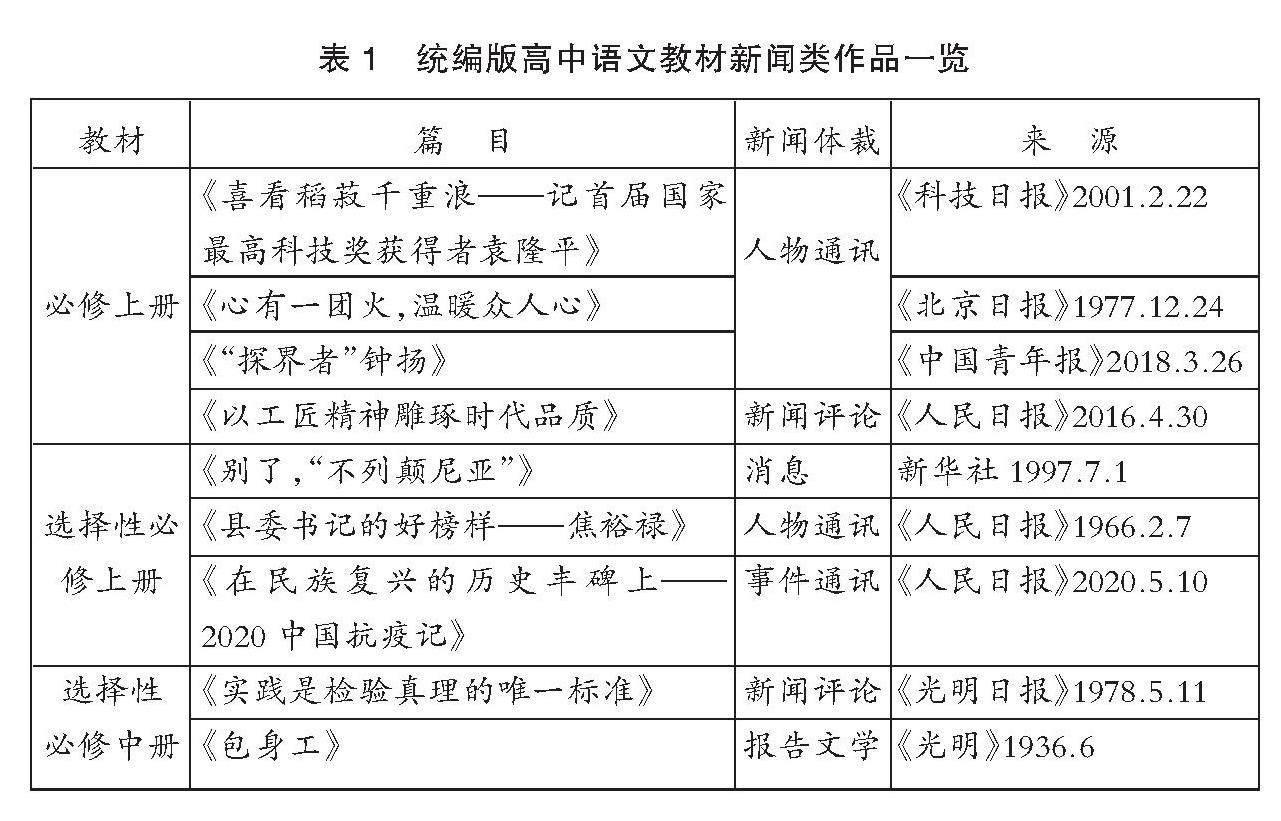

結合兩個學習任務群的目標與媒介素養的特性,本研究認為媒介素養教育適合以高中語文教材中的新聞類作品為依托展開。首先,新聞是反映真實世界的體裁,是媒介信息的重要組成部分,深入學習和理解新聞類作品,能夠幫助學生更好地將所學遷移到現實生活中,從而提升媒介素養。其次,包含多篇新聞類作品的高中語文必修上冊第二單元,其主體屬于“實用性閱讀與交流”任務群,一定程度符合教材的編寫意圖。總的來說,統編版高中語文教材涵蓋9篇新聞類作品,本文將以這些新聞作品為例,探討中學生媒介素養的提升路徑。具體新聞類作品信息見表1。

(二)媒介素養教育的結果促進高中語文應試實踐

新媒體環境下,海量的信息高速傳播,誕生了橫跨各領域的新興議題。近年來,以作文為代表的語文試題日趨靈活,體現出對當下社會現象、時代熱點的關注,作為當下社會生活重要組成部分的媒介也因此成為了取材的主要場域及分析視角之一。舉例而言,2020年江蘇省高考作文閱讀材料就與“信息繭房”這一媒介理論相關:

同聲相應,同氣相求。人們總是關注自己喜愛的人和事,久而久之,就會被同類信息所環繞、所塑造。智能互聯網時代,這種環繞更加緊密,這種塑造更加可感。你未來的樣子,也許就開始于當下一次從心所欲的瀏覽,一串惺惺相惜的點贊,一回情不自禁的分享,一場突如其來的感動。

2020年上海市春季高考作文題目之一討論事實與觀點的辯證關系,而事實與觀點的混淆模糊恰恰是當下媒介信息的現象之一,媒介素養則力求學生懂得如何甄別媒介信息中的客觀事實及背后隱含的觀點:

有人說,沒有事實的看法是空洞的,沒有看法的事實是無力的。

對此你有怎樣的思考?請寫一篇文章,談談你的想法。

2023年北京市高考微寫作的題目之一,則是基于微信公眾號這一媒介形式所具備的特性,討論其是否與班級的需求相貼合:

近年來,微信公眾號成為信息傳播的一種重要媒介。班級準備創建自己的公眾號,但對是否需要創建,同學們意見不一。請說明你的觀點和理由。要求:理由充分,條理清晰。

然而,對于學習生活緊張、生活環境較為單一的高中生而言,這種緊扣時代脈搏的命題往往使其產生一定的距離感。因此,媒介素養的培養可以幫助中學生在面對相關試題時有明確的方法論作為抓手,在日常信息接觸中進行批判性思考與有意識的積累,讓學生更好地應對相關試題。

二、當前媒介素養教育融入新聞類作品教學的難點

當前,通過新聞類作品教學來提升中學生的媒介素養,仍然受制于各方面因素的影響,主要體現在以下幾個方面:

語文教育仍以應試提分的功利性取向為主,媒介素養相關學習任務群未受重視。“跨媒介閱讀與交流”任務群盡管貫穿必修、選擇性必修和選修,但其主要體現在必修下冊的第四單元,以學習活動的形式呈現。在實際的語文教學中,由于這一單元并未包含具體課文,從應試提分的角度而言性價比不高,因此教師往往對“跨媒介閱讀與交流”任務群涉及較少。教師自身對任務群的目標理解不充分,對媒介素養的重要性缺乏認識。在有意識體現“跨媒介閱讀與交流”任務群目標的教學中,一些教師將“跨媒介”簡單理解為對不同媒介形式的使用,認為借由視頻、照片等展現課文內容即達到“跨媒介”的目的,并未深入帶領學生探究不同媒介對同一內容進行闡釋時的異同、總結歸納各個媒介的特性。部分教師盡管在教學中會將不同媒介呈現的內容進行對比分析,但由于對媒介素養的認識不足,并未在教學中點明這種分析涉及媒介素養的具體內容,并引導學生延展至現實生活中的運用。

新聞類作品的教學方式固化,未體現新聞與其他文本的核心差異。在具體的教學中,新聞類作品的教學容易扁平化為對新聞類作品的鑒賞及對主副標題、導語等新聞結構組成要素的辨認,這導致學生只對新聞這一體裁有簡單的了解,對新聞區別于其他體裁的獨特價值缺乏深刻認識,進而無法將新聞類作品的學習遷移到自身的批判能力和社會參與意識中。

三、基于新聞類作品教學提升媒介素養的路徑

(一)使用不同媒介,區分各自特性

當前的新聞教學中,教師往往具備使用多媒體資源進行課堂展示的意識,例如《林黛玉進賈府》《雷雨》《林教頭風雪山神廟》的課堂設計中,往往會使用視頻資料輔助教學,但最終的目的是為了幫助學生深入理解內容,并沒有引導學生思考為什么不同的媒介闡釋同一內容時會有不同的視角,其中反映出媒介的什么特性。

反映在教學設計中,以《喜看稻菽千重浪——記首屆國家最高科技獎獲得者袁隆平》這一課文為例,教師可以在課堂上播放袁隆平的紀錄片,如央視紀錄片《長江之歌》涉及袁隆平的片段。跨媒介演示可以輔助學生更好地理解袁隆平的一生及其勤勞、樸實的高尚品質,進一步,教師則可以引導學生探討紀錄片中的鏡頭語言:這些畫面主要呈現出了袁隆平的哪些信息?與旁白一道產生了對受眾怎樣的效果?紀錄片的視覺信息與新聞特寫的文本信息分別傳達了哪些彼此所無法傳達的內容?進而過渡到對媒介功能及特性的探討。通過這種辨析與討論,學生可以更深刻地了解到新聞特寫常以記者的第一視角感受出發,將對袁隆平的贊美及其成就的偉大意義通過以小見大的方式蘊于事實的整合之中,極具現場感與透視感;與之不同,紀錄片則更側重于全景化地展現袁隆平的成就,忠實地記錄袁隆平的話語及生活。

在此基礎上,教師可以進一步引導學生將這種分析方式及結果運用至現實生活中,例如短視頻與公眾號推送在表現人物事跡時又有什么不同?如果在日常寫作中想要呈現人物的重大成就,應該從哪類媒介上著手,如果想要提升對事件和人物的感性認識,又應該篩選什么形式的信息?通過這種遷移,可以幫助學生將這種媒介特性的辨識能力和媒介信息的篩選能力運用到現實生活和試題實踐中,得到媒介素養的提升。

(二)擴充教學資源,甄別價值取向

教師在進行教學設計時,不僅可以引用闡釋同一事件的跨媒介內容,也可以有意識地引用不同媒體立場、不同表達方式報道同一事件的教學素材,幫助學生甄別文本背后的價值取向,批判性地看待問題。舉例而言,《在民族復興的歷史豐碑上——2020中國抗疫記》這篇課文是由《人民日報》發表的事件通訊,其中闡釋了我國眾志成城的抗疫過程,展現了我國的民族精神與國際理念。新聞中提到“回顧中國抗擊疫情的實踐,‘科學防治貫穿始終”“盡管將疫情標簽化、政治化和污名化等論調不時沉渣泛起,但合作抗疫始終是國際社會的普遍共識,推動團結合作的中國理念和中國行動得到各國廣泛支持和認同”,如果學生對抗疫期間我國所面臨的防疫模式爭議、病毒來源謠言乃至國際輿論局勢沒有深入的認識,也就無法深刻體會這篇新聞選擇這些維度、整合這些事實的原因及意義,感悟我國的意識形態與價值導向。

基于此,在教學設計中,教師可以引入全球北方國家官方媒體針對我國防疫的負面新聞,如英國《泰晤士報》(The Times)、美國有線電視新聞網(CNN)等,同時引入中國進行援助的全球南方國家對我國防疫的正面新聞,如南非《星報》(The Star)、埃塞俄比亞《埃塞先驅報》(The Ethiopian Herald)等,共同作為教學資源進行對比。在這些材料的輔助下,教師可以引導學生從三部分對比文本、批判性地思考問題:

第一,從內容上分析,全球北方國家媒體的報道是否基于事實?與我國的新聞報道相比,全球南北方國家分別側重于報道我國的哪些側面?《在民族復興的歷史豐碑上——2020中國抗疫記》這篇新聞在行文的過程中,哪些事實是對全球北方國家媒體的反擊,哪些事實與全球南方國家媒體報道相映照?新聞無法報道全部的事實,而是對事實的有機結合,這種方式幫助學生區分事實與觀點、辨析虛假新聞。

第二,從話語上分析,教師可以引導學生思考新聞中的表達,將原文與背后表達的立場與思想一一羅列成表。例如在我國的報道中將武漢稱之為“英雄之城”,而全球北方國家卻使用“鬼城”(Ghost Town)一詞,毫無人道主義精神,通過話語修辭進行抹黑。在病毒溯源問題上,《人民日報》與《埃塞先驅報》都強調“溯源問題是嚴肅的科學問題”[6],而美國卻巧妙使用話語將這一問題政治化。了解新聞中事實和修辭選擇所暗含的立場,學生一方面能夠更深刻地理解我國所面臨的國際輿論困境,進一步審視這篇課文背后的價值,另一方面習得了分析媒介信息的方法論,提升甄別和批判性思考的能力。

第三,從意圖上分析,這幾篇新聞在內容和修辭上的選擇將我國塑造成怎樣的形象?體現了怎樣的思想與內核?在這一維度下,可以結合更豐富的國際社會信息,幫助學生體會到我國集體主義、民族精神的獨特價值,了解我國作為“負責任大國”,提出人類命運共同體這一概念的深遠意義,對這篇新聞類作品產生感性認識。

最后,教師同樣應該引導學生回溯到現實生活、落實到媒介素養的提升。師生可以在現實舉例中探討面對現實生活不良信息如何避免輕信與誤導,怎樣養成對信息的批判性思考意識。

(三)結合學生實踐,整合輸出內容

這一維度實際上是前兩個路徑在實踐層面上的反饋。以《以工匠精神雕琢時代品質》這篇文章為例,不同于一些新聞評論針對某一具體的社會事件進行闡發,這篇課文是對“工匠精神”這一社會現象進行整體性的分析,換而言之,在當代社會中,有相當多的人具備工匠精神,可能是名人,也可能是普通人,也有一部分人由于缺乏工匠精神而產生了一些社會問題。因此,這篇課文在教學過程中可以與學生的現實感悟結合在一起,通過實踐活動加深對課文的理解,提升媒介素養。

在實踐活動的設計上,教師可以充分發揮學生的主觀能動性,讓學生自行使用不同的媒介形式搜集與這篇課文相關的信息,也可以自行對具備工匠精神的身邊人進行采訪,并針對整體或某個具體面向形成自己的觀點。最后,可以通過課堂展示或課后作文的方式,考察學生如何在海量信息中篩選、甄別符合自身要求的內容,對信息進行了哪些層面的批判性思考以形成自己的觀點,并能否將其進行有機整合,形成充分的論據佐證自己的觀點。通過這種實踐活動,學生進一步被賦能,了解如何將媒介素養的提升應用于試題與實際生活之中。

四、結語

本文通過對當代中學生媒介接觸狀況的討論,提出媒介素養教育的重要性,進一步論證了將媒介素養教育融入高中語文新聞類作品教學的適用性與難點,從而針對性地提出應從使用不同媒介,區分各自特性、擴充教學資源,甄別價值取向、結合學生實踐,整合輸出內容三條路徑進行實踐嘗試。

在新媒體紛繁復雜的信息沖擊下,媒介素養教育的重要性愈發凸顯。媒介素養使得普通民眾能夠了解媒介傳播的規律與特性,將媒介本身及其承載的內容更好地為己所用,不再只是被動的接受者,而是主動的參與者與思考者。語文教育不僅是對一門語言的教學,更是能力的習得,將媒介素養融入中學語文教育中,能幫助學生找到課本知識和現實生活銜接的橋梁,幫助其抵御謠言、不良信息的干擾,得到價值觀、人生觀的健全發展。

注釋:

[1]共青團中央維護青少年權益部等.第5次全國未成年人互聯網使用情況調查報告.[EB/OL]. (2023-12-23)[2024-03-01].https://qnzz.youth.cn/qckc/2

02312/P020231223672191910610.pdf

[2][5]中華人民共和國教育部.教育部關于印發普通高中課程方案和語文等學科課程標準(2017年版2020年修訂)的通知.[EB/OL].(2020-05-11)[2024-03-01].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202006/t20200

603_462199.html

[3]張志安,沈國麟.媒介素養:一個亟待重視的全民教育課題——對中國大陸媒介素養研究的回顧和簡評[J].新聞記者,2004(05):11-13.

[4]蔡騏,李玲.信息過載時代的新媒介素養[J].現代傳播(中國傳媒大學報),2013,(09):120-124.

[6]中華人民共和國駐埃塞俄比亞聯邦民主共和國大使館.埃塞知名智庫學者刊登評論文章 介紹中國參與病毒溯源工作的積極成果 堅決反對溯源問題政治化.[EB/OL].(2021-09-06)[2024-03-01].http://et.china-embassy.gov.cn/zagx/202109/t20210906_9103304.htm.