數字化背景下計算機公共課程教學方法探索

秦永彬 林川 楊志 張波

摘? 要:在數字化背景下,我國提出要實施國家教育數字化戰略行動,推動新工科等領域的人才培養和對應課程的高質量建設。于是,計算機公共基礎課程作為建設“四新”學科的重要支撐,其數字化轉型、改革和應用必將得到更多的關注,同時也將面臨新的挑戰和機遇。該文總結目前的大學計算機公共基礎課程教學中存在的問題,并探討在教育數字化轉型背景下對該課程的教學改革思路,重點在于如何通過大數據、人工智能等結合新興的數字化技術分析學生的學習過程、教師的教學過程及二者的交流過程,促進教師的教學能力及學生對計算機知識的自主學習和綜合運用能力,并嘗試以數字技術為依托改革課程體系和教學模式,實現計算機公共基礎課程教學的數字化轉型。

關鍵詞:數字化背景;教育數字化轉型;計算機公共基礎課程;數字化技術;教學改革

中圖分類號:G642? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? ? 文章編號:2096-000X(2024)15-0046-05

Abstract: Under the background of digitalization, China has proposed to implement the National Education Digitalization Strategy Initiative to promote the training of talents and the high-quality construction of corresponding courses in areas such as the new engineering disciplines. Thus, as an important support for the construction of "four new" disciplines, the digital transformation, reform and application of computer public foundation courses will certainly receive more attention, and will also face new challenges and opportunities. This paper summarizes the current problems in the teaching of College Computer Public Foundation Course and discusses the teaching reform ideas of the course in the context of digital transformation of education. The study focuses on analyzing the learning process of students, teaching process of teachers and the communication process between them through big data, artificial intelligence and other emerging digital technologies, promoting the teaching ability of teachers and the independent learning and comprehensive application of computer knowledge of students. The aim is to reform the curriculum system and teaching mode based on digital technology to realize the digital transformation of the teaching of computer public foundation courses.

Keywords: background of digitalization; context of digital transformation of education; Computer Public Foundation Course; digital technologies; teaching reform

2022年10月16日,習近平同志在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告中指出:“教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。[1]”2022年,國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》,提出深入推進智慧教育[2]。全國教育工作會議提出實施國家教育數字化戰略行動。在我國信息化快速建設、發展及廣泛應用的推動下,教育信息化已經從最初的1.0時代跨越到2.0時代,且大跨步開啟了教育數字化建設的新征程。

隨著人工智能、云計算、物聯網、大數據和區塊鏈等新興技術的高速發展和實際落地應用[3],數字化信息處理技術不斷向各行各業融合和滲透,各行業領域和各學科領域對于數字化技術的需求越來越大,這對新工科、新醫科、新農科和新文科等領域人才的培養和對應數字技術課程的建設提出了更高的要求[4]。

顯然,“四新”學科的發展需求強調了面向非計算機類專業學科開設和變革信息課程的重要性,強化了針對非計算機專業學生開展計算機基礎知識教學的思想性和實用性,強化了對于數字技術應用和教育數字化轉型的深入理解和實踐要求,強化了跨學科、跨專業、跨領域培養計算機創新應用型人才的發展要求[5]。在目前的計算機基礎課程教學中,除了傳統通用基礎軟件的使用,Python、R語言等各類專業軟件和工具的使用也成為該課程的發展趨勢和要求。此外,現在學校的計算機公共課程體系設置和教學方法大多是傳統教育、在線教育或者是二者相結合的教育方式,這些教學方法對師生互動、學習行為捕捉、學習過程跟蹤及學習效果評價的支持并不友好。因此,計算機公共基礎課程需要順應時代發展趨勢,順應學科數字化交叉應用的趨勢,以數字技術為依托改革課程體系和教學模式,實現公共課程教學的數字化轉型。

一? 現有的計算機公共基礎課程教學存在的問題

近年來,在信息化技術快速發展及新冠感染疫情的影響下,我國眾多高校開始采取互聯網與實際課堂學習相結合的教學模式,通過虛擬場景與現實學習相互交織和共同促進,形成多元體系結構和教學層次的場景生態,構建以學生為中心、以培養高質量人才為目標,實現個性化授課與學習服務的教育新形勢、新態式[3]。自2020年開始,許多高校的相關課程只能在線上開展,如通過超星學習通、雨課堂、中國大學MOOC等平臺開展大學計算機基礎等課程的線上教學。同時,在疫情防控常態化的背景下,不少高校也在這些平臺上開展了大量關于計算機公共基礎課程的線上線下相結合的教學工作。這些教學工作積累了一定的教學經驗,也發現了很多問題[3-10]。這些問題集中表現在教師和學生對線上課程或混合型教學方式的認可度不是很高;大學計算機公共基礎的課程門數種類很多,面向的學生專業方向很多,如果不對學生進行相應的專業與層次分類,而是簡單地使用線上與線下的混合教學方式,不能很好地激發學生的學習積極性;線上課程及混合型課程的課程目標達成度,學生的線上學習體驗感、學生對知識的把握程度、線上線下教學的融合程度和課程評價體系等一系列問題都需要進一步改進。

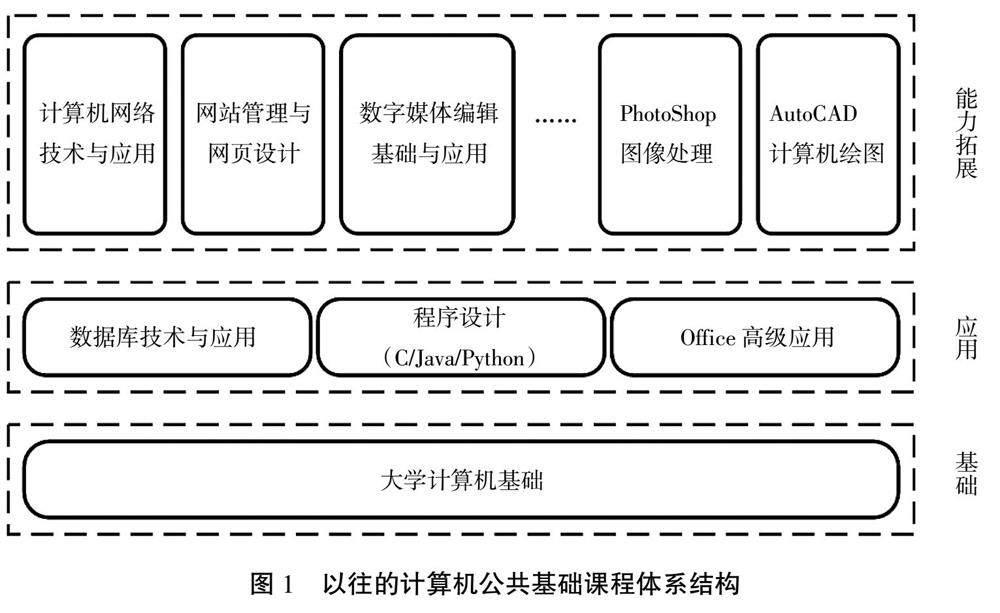

總的來說,現有的計算機公共基礎課程體系設置和教學方法存在以下幾個方面的問題,且以往的計算機公共基礎課程的體系結構如圖1所示。

(一)? 學生基本素養差異

計算機公共基礎課通常面向本科低年級(如大一、大二)的學生設立,但是由于學生不同的家庭情況、生長環境、所在地區等眾多因素的影響,每位學生對于計算機基礎知識的了解、掌握和應用水平都有著較大的差異。有些學生在中學階段就能熟練地操作計算機甚至能夠編譯簡單的應用程序,但也有部分學生(尤其是一些農村偏遠地區、家境較為貧寒的學生)卻連計算機都沒有接觸過,不懂任何計算機知識,也沒有任何計算機基礎,起點偏低。并且由于本門課程是公開選課后由授課教師進行大班授課,以往的授課模式會使得一部分掌握計算機基礎知識的學生覺得過于簡單,另一部分毫無計算機基礎的學生又存在跟不上、學不懂的問題,這容易影響學生的學習積極性和授課效果。

(二)? 教學手段不足

計算機公共基礎課程提供了一定課時的線下面授輔導,但部分教師在課堂上仍然采用傳統方法向學生灌輸知識點,忽略了上機實踐操作,學生只能被動吸收書本的理論知識,不能體現計算機應用基礎課程的實踐性和操作性。另外,雖然許多的在線教育平臺提供了在線學習及在線測評的相應功能,但是部分老師教學手段單一,過度依賴線上教學,平常也不跟學生進行討論和交流,教學效果并不理想。

(三)? 教材等教學資源滯后

在信息時代,互聯網發展日新月異,計算機軟硬件更新也很快。但是每位學生自身需求和能力不同,老師不能有效地進行分層教學,為學生提供具有個性化的自主學習教學資源,學生在網上學習過程中缺乏選擇性和主動性,不利于培養學生自主學習和探究的能力。

(四)? 課時少,教學任務繁重,師生溝通欠缺

該課程通常只設立32學時或48學時,需要在短時間內完成高質量的課程內容教學,教授任務非常繁重。加之現有的教學模式通常以教師教學為主,忽略了學生自主學習的主觀能動性,且師生間不會進行主動的交流與溝通,導致學生缺少自主思考和學習的時間,只能被動地接收和消化授課教師在課堂上教授的有限知識。長期以往,學生不僅會逐漸失去學習計算機知識的興趣,而且容易失去質疑和創新精神。

(五)? 學生不分專業方向的統一選班教學模式導致無法因材施教

目前該課程的主流教學模式是教師同時面向一個班級的所有非計算機專業的學生,使用完全一致的計算機公共基礎課程教材或統一的網上課程、采用同一個評判打分標準、統一的模式(如翻轉課堂、微課堂)進行教學,無法根據學生之間不同的能力水平進行因材施教,完全屬于“一刀切、一鍋煮”,容易造成有些學生覺得過于簡單,而部分學生又聽不懂、學不會的現象。

(六)? 課程體系及評價方式單一

以往線下或線上的教學方式通常由教師規定統一的課程、采用統一的教學模式和評價標準來開展計算機基礎課程的教學。顯然,這對學生而言是極其不友好的,學生無法根據其自身的知識水平、興趣愛好來選擇課程,而且學生成績評價方式不夠科學。該門課程主要通過作業、上機實訓操作以及期末實踐對學生進行考核,學生往往只關注需要考核的方面,完成教師要求的任務,缺乏過程性考核。

(七)? 缺少過程性建模,無法有效地分析教學活動

現有的線上教學模式沒有通過大數據、人工智能、物聯網等新興技術對學生的學習過程、教師的教學過程及二者的交流過程進行有效的建模和分析,導致無法深入捕捉和挖掘學生的有效學習行為、教師的高質量教學行為,以及學生與教師之間起積極促進作用的溝通交流行為。

(八)? 線上平臺收集的大量數據未得到較好地分析和利用

學校多年使用的各類信息管理系統或目前使用的在線教學平臺(超星學習通、雨課堂、中國大學MOOC等)收集的大量教學數據沒有得到很好的分析和利用,使得學生無法順暢地進行數字化學習。同時,由于缺少對教學工作者的教學數據進行分析和挖掘,會導致教學工作者缺少相應知識和技能來保障高質量的數字化教學等。

(九)? 缺少獎勵機制,不能充分調動學生的自主學習積極性

雖然說學習是學生自己的事情,所學的知識也是學生自己的收獲,但是目前在該課程的教學過程中缺少合適的獎勵激勵機制,無法充分調動學生的主觀能動性,這會導致學生的自主學習積極性不高,也不愿意進一步提升自己對于計算機知識的綜合運用能力。

二? 數字化轉型背景下計算機公共基礎課程教學改革思路探索

根據前文對目前計算機公共基礎課程教學存在的問題進行闡述和深入剖析后,現對其課程體系設置和教學方法等數字化教學改革工作提出以下幾點建議。

優化教學內容。在計算機公共基礎和前沿技術課程的教學中,通常存在著重理論輕實踐的現象。該課程的理論知識得到充分的教學,然而卻忽略了引導學生理論聯系實踐。信息技術發展很快,傳統的按照教材內容進行教學的方式已經不能適應社會發展的需求,教師必須在遵照教學大綱要求的前提下融入當下的新技術和新應用的知識,同時也要在教學過程中融入思政元素,以滿足學校對教學的要求。

革新教學模式。大學計算機基礎這門課的學時通常只有48學時,如何在有效的學時內讓學生既學習到計算機基礎理論知識,又結合自身專業學習一些軟件的應用和計算思維的知識,就目前看來,只有通過在線學習平臺實現線上線下混合教學才能解決以上問題。

開展分層次教學。對于綜合性的大學來說,院系與專業較多,各個專業對學生的計算機應用能力要求不一樣。同時,學生來自不同的城市,其在中學階段所受的計算機教育差異較大,如果采用傳統的教學模式使用統一的教學大綱與教學內容,老師很難調動學生的學習積極性,也體現不了不同專業所學計算機知識的不同要求。所以需要對全體學生開展因材施教,使水平不同、能力不同、層次不同的學生都能學習到符合自身發展和社會需求的計算機專業知識和專業技能。

轉變教學觀念,革新教學理念。在傳統的教學觀念和理念中,教師們通常認為學生只需要掌握課本上的知識就行,這嚴重阻礙了學生對計算機基礎知識學習的主觀能動性,也忽略了社會對復合型人才的需求,同時還不便于開展分專業、分層次的針對性教學模式并設立相應的課程體系。因此,高校教師要逐步轉變教學觀念、不斷更新教學理念,充分了解和掌握現代化、信息化、數字化理念及相應知識、技能,深刻認識和理解學生學習的主觀能動性、分專業類別和分能力層次開展教學的重要性以及社會需求的緊迫性,從而使得自身的教學能夠在學生今后的就業和工作中發揮應有的作用。

構建學習全過程追蹤體系。結合新興的大數據、物聯網、區塊鏈、深度學習、人工智能和虛擬現實等信息技術構建數字化基礎課程教育平臺,并通過該平臺對學生的學習過程、教師的教授過程及二者的交流學習過程進行全方位追蹤和分析,充分利用有限的教學時間快速發現學生和教師的不足,從而幫助學生和教師查缺補漏,也便于開展多元化、分層次教學。

有效分析和利用在線平臺收集教學數據。利用構建的數字化基礎課程教育平臺對互聯網在線學習平臺(如水杉在線)以及學校多年使用的各類信息管理系統所收集的大量教學數據進行有效挖掘和分析,并基于該分析結果對學生、教師、課程知識點進行高質量刻畫和數字化特征建模。之后通過人工智能、大數據、云計算等技術不斷更新三者之間的時序特征,以此實現學生根據自身的需求和能力來選擇相關的課程,并且向學生推薦其能力適配、感興趣的學習資源,同時給教師提供多元化的教學方案,幫助教師優化教學內容、革新教學理念、開展多層次教學。

完善課程體系及評價方式。在數字化基礎課程教育平臺中完善計算機公共基礎課程體系設置,并根據學生不同的知識水平、興趣愛好、數字化特征進行分層次、分班教學。之后,教師可以通過平臺查看學生所選擇的不同課程,設立多元化課程評價標準,同時可根據全過程追蹤體系實現學生的學習行為捕捉、刻畫及過程化考核。

設立合適的獎勵激勵機制。通過設立合適的獎勵激勵機制來提升學生的自主學習積極性。比如,學生在完成多少課程、多少知識點,參加“互聯網+”、挑戰杯等重大賽事,或者是構建一些數字化應用平臺的情況下可以適當增加平時成績的比重,從而提升學生對計算機基礎課程和相應知識的學習主觀能動性、積極性以及學生對計算機綜合知識的數字化應用能力。

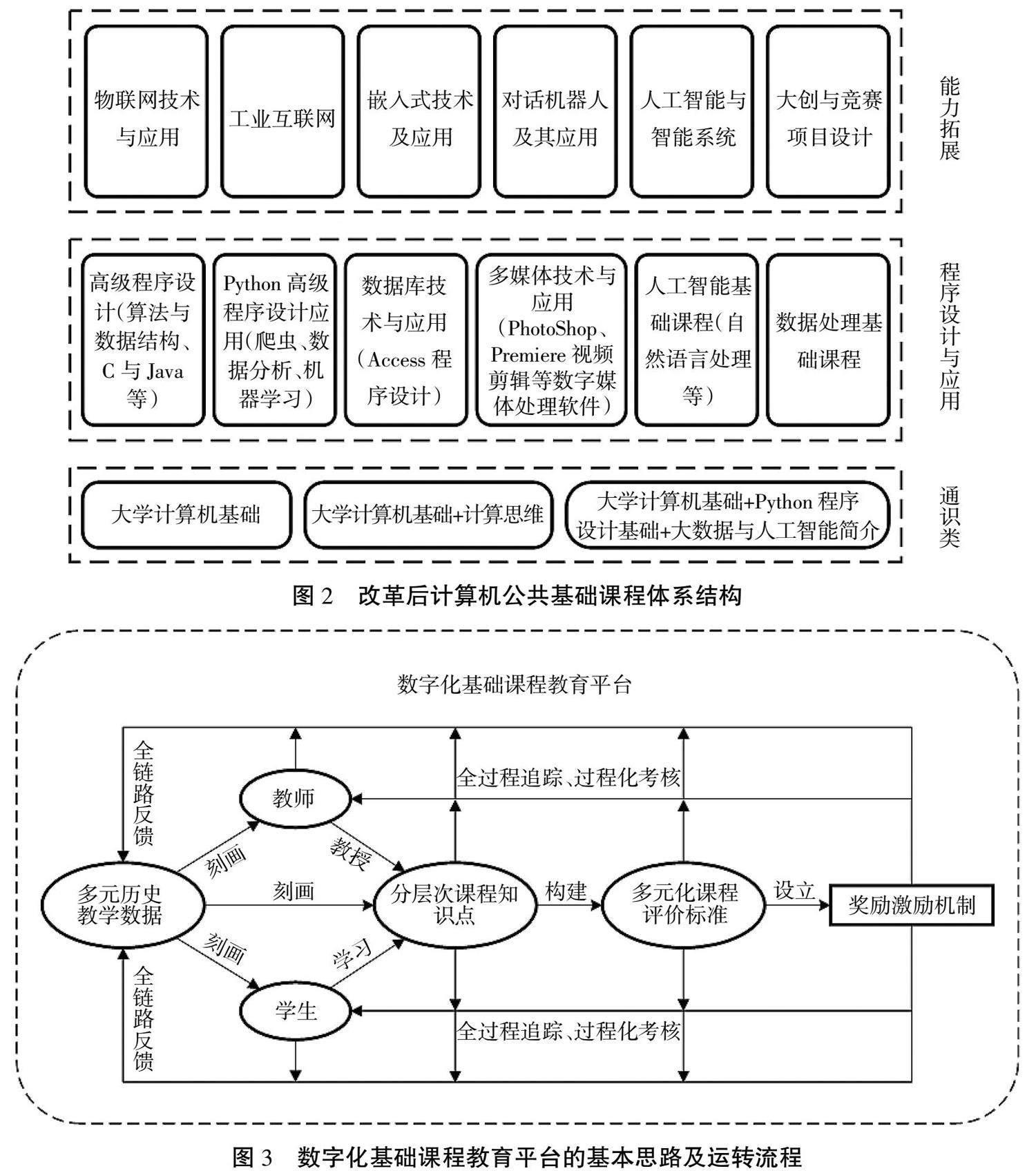

總之,在教育數字化轉型的大背景下,針對面向新工科的大學計算機公共基礎課程體系進行分專業類別與層次的改革方式如下。

第一個層次,大學計算機基礎是整個課程體系中培養學生計算機素養,提高計算機應用能力的重要課程。大學計算機基礎作為教授計算機知識的通識型課程,通常面向全校學生開放,且沒有明確的專業指向, 其目標在于向非計算機專業的學生普及計算機的基本知識和原理,重點是讓該類學生了解計算機系統的基本知識、基本程序設計思想及方法、計算機基本應用程序和信息技術與實際應用等。根據學生人數多和專業種類多的特點,可以按照學生不同的專業類別,把該課程分成三個類別種類,第一個類別是針對體育與藝術類學生,開設傳統的大學計算機基礎課程;第二個類別是針對文科學生,開設大學計算機基礎與計算思維;第三個類別為針對理工科學生,開設大學計算機基礎+程序設計+大數據與人工智能新技術簡介。

第二個層次,在計算機應用基礎之上的技術型應用課程。此類課程具有較為明確的專業指向性,且含有很大范圍的專業覆蓋性和實際應用需求性,重點是使學生根據各自專業的應用特點,熟練掌握計算機技術在自身專業領域中的廣泛運用,為今后的工作和實際應用打下相應的基礎。典型的技術型應用課程有程序設計基礎(算法與數據結構、C與Java)、Python高級程序設計應用(爬蟲、數據分析、機器學習)、數據庫技術與應用、Java web程序設計與應用、多媒體技術與應用(PS、Premiere視頻剪輯等數字媒體處理軟件),大類專業應用基礎課程(AutoCAD,涉及建筑、設計、機械等大量工科學院)以及新興信息處理技術方面課程如安全多方計算、人工智能、深度學習、機器學習、虛擬現實、云計算、大數據技術、物聯網技術和區塊鏈技術等。

第三個層次,計算機應用技術與實際專業相結合的基礎性交叉型、復合型、應用型課程,同時考慮學生的創新創業的一些競賽類課程。這類課程具有明顯的專業特征和需求,主要是培養學生跨專業應用計算機技術解決問題的能力,從學生專業需求的角度展現和運用計算機技術和方法解決實際生活的難題。典型的基礎性交叉型、復合型、應用型課程有物聯網傳感器技術與應用、工業互聯網、嵌入式技術及應用、對話機器人及其應用、人工智能與智能系統和數字化技術及應用等。新的計算機公共基礎課程體系結構如圖2所示。

此外,構建的數字化基礎課程教育平臺的基本思路及運轉流程如圖3所示。在該平臺的助推下,新興的信息技術被用來刻畫和建模教師、學生、知識點及三者間交互的數字化特征;教師可以開展多元化、分層次的數字化教學,而學生可以根據自身的需求和能力來選擇相關的課程;平臺的過程性建模和全過程追蹤被用來幫助學生和教師查缺補漏;獎勵激勵機制也有助于提高學生的自主學習積極性和主觀能動性。

三? 結束語

盡管我國教育信息化取得了階段性的成就,但當前數字技術與計算機公共基礎課程教學的融合仍存在著諸多挑戰。數字化學習環境下已有的教學方法和課程體系無法滿足要求;學生的學習過程也并非數據全覆蓋。特別地,在信息社會背景下,掌握基本數字化應用能力的人才培養已成為各行各業數字化轉型的關鍵推力,教育需要培養出能夠主動適應未來數字化社會發展的人才。因此,除了本文已經提出的一些數字化教學改革的方案外,如何進一步使用人工智能、云計算、5G通信技術、物聯網、大數據、工業互聯網、區塊鏈及元宇宙等新一代信息技術加速推動計算機公共基礎課程教學的數字化轉型仍然值得探索和研究。

參考文獻:

[1] 黨的二十大報告中關于教育的重要論述[J].河南教育(教師教育),2022(11):1.

[2] 本刊綜合訊.深入推進智慧教育 國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》[J].陜西教育(綜合版),2022(3):62.

[3] 劉奕,張愛國.大學計算機基礎課程教學現狀及改進策略[J].電腦知識與技術,2022,18(26):136-137,140.

[4] 梅瑞斌,包立,齊西偉,等.新工科時代數字化驅動興趣的教學方法探索[J].機械設計,2018,35(S2):126-129.

[5] 何欽銘,王浩.面向新工科的大學計算機基礎課程體系及課程建設[J].中國大學教學,2019(1):39-43.

[6] 黃鳳英,林龍鑌.信息化背景下的大學計算機基礎教學改革探索[J].物聯網技術,2020,10(11):115-117.

[7] 李明,閔笛,王潤濤,等.新時代“大學計算機基礎”課程教學改革初探[J].電腦知識與技術,2022,18(12):118-120.

[8] 王政鋒,王新政.新時代大學計算機基礎教學改革探索[J].電腦知識與技術,2021,17(16):136-138.

[9] 耿中寶.“互聯網+”時代大學計算機基礎課程教學改革研究[J].山西青年,2021(10):91-92.

[10] 劉立軍,朱曄,李云.以“信息技術基礎”為例探討“互聯網+”時代大學計算機基礎課程教學改革研究[J].大學,2020(20):38-39.