關于構建城鄉文化一體化的探索

盧偉華

摘要:推進城鄉文化一體化發展,首先要從和諧共生的角度出發,把城市和農村看成一個有機整體,統籌規劃、一體建設、協調發展,通過城鄉文化要素平等交換和公共文化資源的均衡配置,推動城鄉文化事業、文化產業協調發展,實現城鄉文化資源共建、共享、共繁榮,讓農村群眾與城市居民一樣,享有同樣的文化權益。

關鍵詞:城鄉文化;一體化;探索

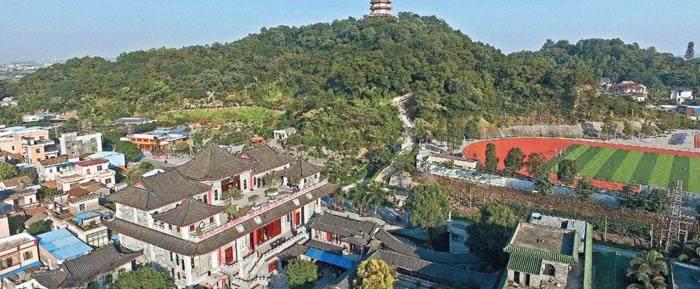

黃圃鎮地處中山市最北部,西北與佛山市順德區為鄰,東北與廣州市番禺區隔河相望,全鎮土地面積88平方公里,常住人口約19萬。隨著經濟社會不斷發展,人民群眾的物質生活水平不斷提高,人民群眾的精神文化需求也不斷增長。為滿足人民群眾日益增長的精神文化需求,近年來,黃圃鎮大力整合城區、鄉村文化資源,上下聯動,積極探索構建城鄉文化一體化的道路。

“推進城鄉文化一體化發展,首先要從和諧共生的角度出發,把城市和農村看成一個有機整體,統籌規劃、一體建設、協調發展,通過城鄉文化要素平等交換和公共文化資源的均衡配置,推動城鄉文化事業的協調發展,實現城鄉文化資源共建、共享、共同繁榮。城鄉文化一體化的科學內涵是指:一是以人為中心的一體化;二是與新型城鎮化相協調的一體化;三是與經濟社會發展水平相適應的一體化;四是以保障公民文化權利為根本的一體化。”[1]

一、城鄉文化一體化的主要阻力

多年來,黃圃鎮對全鎮16個村(社區)開展全面的文化服務情況調查,摸清各村(社區)文化設施功能分布、文化制度設置底細,分重點、針對性地為各村(社區)提質增效制定專門方案,提高村(社區)文化服務設施的使用效能,提高文化惠民工程的廣度和寬度,努力構建城鄉文化一體化體系。深入調查群眾實際需求,調整公共文化服務和產品供給占比,進一步做好送什么、怎么送的工作,提高群眾滿意度。

當前,黃圃鎮在公共文化服務方面存在以下幾方面問題。

(一)農村公共文化投入渠道狹窄

農村文化建設的資金主要來源于鎮政府的有限投入、村級事務經費的少量投入和民間資金的少量贊助性的投入。其中,縣、鎮兩級財政基本上是“吃飯財政”,其對農村文化的投入僅能夠維持文化站基本辦公經費和工作人員的工資。對文化投入的不足勢必造成農村公共文化資源的貧乏。[2]

(二)社區文化建設取向單一

“在社區文化建設中,社區文化包括了傳統文化遺產、文化古建筑、民俗等層面,但是由于文化體育活動能夠直接滿足居民的精神生活需求,所以往往把社區文化局限于這個角度,形成了一個誤區:社區文化就是文體活動,多舉辦文體活動就是建設社區文化。而事實上,社區文化的內容不僅僅是文體活動,將二者等同起來,文化建設視角就過于單一,不利于社區文化的發展。”[3]

(三)文化資源分布不均勻,文化底蘊缺乏的村(社區)挖掘和塑造文化特色品牌存在難度

“黃圃鎮歷史文化資源豐富,種類多樣。就物質文化遺產資源而言,涵蓋地文景觀、古跡與建筑等幾大類型。石嶺山海蝕遺址規模龐大,地貌特征多樣。宋代碼頭、清代百歲牌坊、眾多古寺廟、祠堂、民居建筑等,共同展示悠久的歷史文化內涵。黃圃非物質文化遺產資源瑰麗多彩,飄色、盆景、龍獅藝術并稱‘黃圃三寶,武術、高蹺、曲藝、剪紙、秧歌、腰鼓、麒麟舞等中華傳統民間文化藝術薪火相傳。黃圃飄色、黃圃麒麟舞、黃圃賽龍舟習俗、黃圃臘味傳統制作工藝列入廣東省非物質文化遺產名錄項目。”[4]這些文化資源主要集中在三社社區、鎮一村、鰲山村三個村(社區),其他的村(社區)比較薄弱。

(四)基層公共文化陣地缺乏,難以打造長期的城鄉文化一體化格局

經調查,2015年,村(社區)文化室室內面積達到300平方米以上的有6個村(社區),達到200平方米以上的有5個村(社區),其余5個村(社區)的室內面積都在200平方米以下。

(五)村(社區)公共文化服務專職人員缺乏,城鄉文化一體化服務力量延伸受阻

目前,黃圃鎮每年需要舉行文藝輕騎兵送戲下鄉演出80場,舉辦閱讀分享活動30場,舉辦公益電影放映144場,開展各類書畫展20場,全年的文化活動達到270多場。但現在每個村(社區)只聘有1個文體協管員,日常工作量比較大,城鄉文化一體化服務工作難以做到優質、細致。

二、補齊文化服務供給短板

綜合分析城鄉文化活動服務情況,黃圃鎮著重傾斜弱勢村(社區),提升供給的精準化、精細化,保障群眾的基本文化權益,創造更充實豐富的精神文化生活;篩選專業隊伍提供個性化活動,積極引導社會力量下沉村(社區)提供精準服務,協調社會組織對接基層需求,補足村(社區)文化活動中組織力量有限、活動內容單一的缺陷,提高城鄉文化一體化供給的質量。

(一)挖掘各村(社區)文化特色

摸清各類文化資源家底,打造“非遺”“民俗”“紅色文化”等特色文化樣板。對當地優秀傳統文化進行挖掘、保護和傳承,常態化開展形式多樣的藝術展演、文化研學活動;加強社區、企業、學校合作,開展多元化文化活動,促進公共文化全面發展;堅持創新賦能,鼓勵民間創作,推動傳統文化技藝創新發展。

(二)完善基層公共文化服務陣地

采用政府主導、社會參與的形式,加大村(社區)文化陣地的建設力度。大力加強村(社區)文化設施建設和文化活動場所建設,全鎮16個村(社區)均建成了“農村(社區)文化室”,近年啟動了比“農村(社區)文化室”建設標準更高的“農村(社區)綜合性文化服務中心“的建設,其中設有老人活動室、少兒活動室、電子閱覽室、圖書閱覽室、多功能文化展示廳、活動排練室、多功能講座廳、室外綜合文體廣場、文化宣傳櫥窗等基礎設施并配套多支文體隊伍,制定《村(社區)綜合性文化服務中心管理制度》《村文化室管理制度》《農家書屋借閱制度》《少兒活動室制度》等,進行規范化管理。廣大群眾足不出村(社區),便可享受到公共文化服務。

(三)實現公共文化專職人員基層全覆蓋

采用政府購買服務的形式,對全鎮16個村(社區)增加名額配備文體協管員作為文化專職人員,實現公共文化專職人員在基層的全覆蓋,明確文體協管員工作職責:

1.組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文藝、節慶、民俗活動,配合上級部門做好村(社區)送戲下鄉、送電影下鄉等工作;

2.組織管理好本村(社區)文體隊伍,開展群眾文體活動,協調、選送文藝愛好者參加各類文體比賽、展演工作;

3.發掘當地的文化遺產資源,配合上級有關部門積極做好文化遺產的保護工作;

4.積極做好本村(社區)文化室場的開放工作,要做到按時開放,有人值班,衛生整潔,用心服務,做好文化志愿者組織和相關工作的開展;

5.做好本村(社區)的場室管理和設備保管,負責農家書屋的借還書及圖書整理、讀者咨詢等業務;

6.配合做好本村(社區)文化室場的消防安全巡查工作;

7.做好日常文化活動的圖片采集、信息報送、檔案整理等文書工作。

三、創新工作機制和服務方式,提供多樣文化供給

(一)轉變工作思路,堅持面向基層

1.重心下移、資源下移、服務下移,分層級、有步驟、有計劃地推動城鄉文化一體化建設科學發展上水平。為此,黃圃鎮進一步加快16個村(社區)綜合性文化服務中心建設工作,在2020年實現了100%的村(社區)綜合性文化服務中心高標準全覆蓋。

2.常年開展民間文化藝術活動和群眾文化活動的村(社區)占總數的90%以上,參與和受眾人數占本轄區常住人口總數的60%以上。

3.多措并舉推進基層公共文化資源整合和開發利用,鼓勵基層探索建設鎮(村)史館、方志館、農耕文化館、家風家訓館等文化場館,傳承鄉村文脈、弘揚傳統美德。

4.著眼于鄉村優秀傳統文化的活化利用和創新發展,因地制宜建設鄉村戲臺、文化廣場、非遺傳習場所等鄉村文化空間,不斷完善村(社區)文化設施,滿足村民日益增長的文化需求。

(二)政府搭臺,民間唱戲

1.通過政府搭臺、民間文化藝術協會唱戲的形式,廣泛動員坊間力量參與城鄉文化一體化建設,以城鄉文化一體化建設打造名鎮黃圃、產業高地的名片。加大政府向社會力量購買服務的力度,發現和引入優質群眾文化活動資源,引導和扶持人民群眾自主創作接地氣的群文精品。常態化舉辦群眾文化藝術賽事,激發創作活力,培育民間劇團,豐富優質服務供給來源。

2.加強群眾需求調查與活動滿意度評價,推動需求與供給的精準對接。完善“百姓點單、基層定單、政府買單”等政府公共文化供給新方式,提高服務的有效性和針對性。綜合運用獎勵、補貼、委托項目等多種方式引導社會力量參與公共文化建設,運用戲曲下鄉、文藝下基層、基層公益藝術培訓等文化惠民服務的社會化供給方式,提升公共文化供給效率。

(三)挖掘整理活化民間傳統文化藝術資源

1.將城鄉文化一體化建設與黃圃鎮的四個省級非物質文化遺產項目“黃圃飄色”“黃圃賽龍舟習俗”“黃圃臘味傳統制作工藝”“黃圃麒麟舞”的保護、傳承、發揚工作結合起來,以協會為主導,以發源地的中小學校作為傳承基地,深化“傳統文化進校園”活動,豐富公共文化供給多樣性。

2.完善非物質文化遺產資源保護、傳承與利用體系。以常態化保護和活態化傳承非物質文化遺產資源為重點,推動傳統民俗文化融入現代生活方式。借助空間展廳布局、專題講座、藝術作品展覽、非遺傳承人藝術分享沙龍和藝術鑒賞活動等,推動民間傳統文化藝術資源保護、傳承與開發利用。將非物質文化遺產元素與景區景點設計開發推廣相結合,與文化創意產品開發相結合,與特色鄉村旅游項目相結合,推動非物質文化遺產走進百姓日常生活,融入現代公共文化服務發展進程。

(四)打造地方特色文化品牌,培養本地文藝人才隊伍

1.培育地方特色文化品牌,鍛煉民間文化隊伍及文藝人才。如飄色、麒麟舞、龍舟、醒獅、曲藝等為代表的民俗文化,還有植根于傳統農業文明的盆景文化和飲食文化等。團結和引導廣大人民群眾成為本地特色文化的守護者和創新者,打造富有本地特色的城鄉文化生態,營造共建共享的社會文化氛圍。建立健全人才培養機制,通過組織創作、展演展示、培訓輔導等多種方式,發掘、培育大批各個藝術門類的文藝人才,提升群眾文化團隊及基層文藝人才的專業水平。

2.完善星級群眾文藝社團評審與激勵機制,對于達到一定水平的骨干團隊給予排練場地、設備、業務培訓、輔導等方面的支持,呵護優秀群眾文藝團隊的成長,支持文藝社團打造活動品牌,提升群眾文藝團隊的城鄉文化服務能力。

3.推進群眾文化藝術精品創作體制機制創新。以社會主義核心價值觀為引領,以人民為中心,以高質量發展作為群眾文藝工作的要求。以貼近時代、貼近實際、貼近群眾為原則,在創作中展現群眾生活,表達人民心聲,譜寫偉大時代。整合市文化館、市美術館、市文聯屬下文藝家協會的文藝創作資源,打造本地的藝術創作工程。探索項目合作、簽約創作、招標創作、跨地域跨界聯手創作、聯合攻關創作等機制,形成重點作品重點攻關、重點創作主體重點培育的格局。發揮政府引導扶持作用,扶持優秀群眾文藝團隊創作藝術精品。

(五)整合歷史文化資源,促進文化與經濟的融合和發展

1.進一步推動黃圃鎮觀仙路歷史文化旅游帶的景觀建設,使之成為黃圃鎮文化藝術的對外展示綜合場所。“繼續深挖歷史文化和民間文化藝術資源,以節慶活動為契機,通過組織舉辦飄色文化藝術節、旅游文化節等形式吸納各方游客,推廣本地民間藝術和旅游景點,促進文化與經濟的融合和發展。”[5]推動優秀傳統民俗活動和民間技藝品牌化、系統化開發利用。深入挖掘梳理粵劇、飄色、龍舟賽等具有深厚群眾基礎和社會影響力的傳統文化資源,提升龍舟文化節、粵劇文化周等文化活動品牌的影響力,組織專家學者和民間藝人共同研究創作和排演,打造高質量、高水平的民間藝術作品,服務廣大群眾。

2.通過強化編、導、演等藝術創作方式,推動優秀傳統文化在舞臺上重放異彩,成為文化和旅游交流推廣、重要節慶活動、景區景點場景、各行各業演出展示中的重頭戲。借助音樂、舞臺劇等現代化的藝術形式,多樣化保存和再現民間傳統文化藝術資源。

(六)創新拓展新型公共文化空間

1.堅持共享發展理念,適應城鄉居民對高品質文化生活的期待,引入社會力量,創新打造一批融合圖書閱讀、藝術展覽、文化沙龍、輕食餐飲等服務的“共享閱讀空間”“共享文化館”“共享藝術空間”“非遺小屋”等新型文化業態,營造小而美的公共文化空間,將公共文化空間嵌入書店、旅游景區等公眾生活場景。落實新建改建擴建居民住宅區配套建設公共文化設施要求,提高基層公共文化設施室內面積的人均占有率。

2.推動將村(社區)文化設施建設納入城鄉建設規劃,發動社會力量參與,結合歷史建筑、老舊街區等改造,打造一批具有本地鮮明特色和人文品質的公共文化藝術空間,讓群眾在身邊就能享受到高品質文化生活。

(廣東省中山市黃圃鎮宣傳文化服務中心)

參考文獻

[1] 唐亞林,朱春.文化治理的邏輯:城鄉文化一體化發展的理論與實踐[M].上海:復旦大學出版社,2021.

[2] 滕翠華.中國特色城鄉文化一體化發展問題研究[M].西安:陜西人民出版社,2019.

[3] 張春華,楊紅娟,尹小俊.社會視角下的文化建設[M].北京:中共中央黨校出版社,2012.

[4] 李銘霞.黃圃歷史文化[M].珠海:珠海出版社,2010.[5] 吳競龍.黃圃飄色[M].北京:中國文史出版社,2007.