面向核心能力構建的新工科工程管理專業人才培養研究

摘 ???要:文章闡述了工程管理專業改革的必要性,圍繞新工科內涵,分析了新工科理念在專業升級改造中的優勢,在知識、能力、素質框架下,提出了“三鏈一能力”專業課程體系、“強技術、精管理、懂智能”專業核心能力以及“一體兩翼三平臺”專業特色的實現路徑,全面深化專業改革,實現專業人才實踐能力和創新能力升級,為復合型、應用型專業人才培養提供參考。

關鍵詞:新工科;課程體系優化;專業核心能力;人才培養

中圖分類號:G642.0 ???文獻標識碼:A ???文章編號:1002-4107(2024)06-0056-03

隨著“一帶一路”倡議的逐步落實,我國進入全面推進新型工業化和城鎮化發展的重要時期。2020年,我國建筑業總產值26.39萬億元,占國內生產總值比重達到7.1%[1]。同時,建筑業從業人數5 366萬人,在國民經濟支柱產業的作用不斷增強。行業工程規模大、涉及范圍廣、牽涉領域多、系統影響大,對專業人才培養提出了更高的要求。新工科的提出為高校工程管理專業的改革和發展提供了條件,如何根據行業發展現狀和發展趨勢,挖掘行業對人才的真實需求,在新工科背景下進行專業升級改造迫在眉睫。

一、工程管理專業升級改造的必要性

截至2020年,我國開設工程管理本科專業的高校454所,是土建大類本科專業中僅次于土木工程專業的第二大專業。自20世紀90年代發展至今,我國工程管理本科專業人才培養已經形成相對成熟和完善的專業評估(認證)標準,但專業人才核心能力不突出、系統思維能力不足、專業特色不明顯、行業契合度不夠等問題,依然凸出。

(一)第三次信息化浪潮推動

2016年住建部印發的《2016—2020年建筑業信息化發展綱要》正式開啟國內建筑行業信息化建設的新

局面。BIM(建筑信息模型)作為貫穿建設項目全壽命期,并可實現海量數據積累、共享的技術,在保證項目質量、加快項目進度、優化成本構成等方面均可以發揮巨大價值。2022年住房和城鄉建設部印發《“十四五”建筑業發展規劃》(以下簡稱《規劃》)提出:加快推進BIM技術在工程項目全壽命期的集成應用,健全數據交互和安全標準,強化設計、生產、施工各環節數字化協同,推動工程建設全過程數字化成果交付和應用。到2025年,基本形成BIM技術框架和標準體系[1]。社會發展的新趨勢對工程管理專業人才的專業知識體系構成提出了新要求。

(二)行業發展的新需求

現階段,我國工程管理專業人才的專業能力并沒有達到市場要求,尤其是畢業生實踐能力偏弱,崗位適應慢,缺乏系統思維能力、團隊合作以及敬業精神,與行業需求之間存在嚴重的脫節現象。國家人才戰略規劃對未來工程管理專業人才的培養與發展作出了調整,住房和城鄉建設部印發了《規劃》。《規劃》提出:(1)培育智能建造產業基地,加快人才隊伍建設,形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。同時,積極引導培育一批

BIM軟件開發骨干企業和專業人才,保障信息安全。(2)加快推動與“一帶一路”沿線國家及地區簽訂雙邊工程建設合作備忘錄,加強政府主管部門溝通協調和信息共享,拓展青年人才交流合作渠道,加快培養熟悉國際規則的復合型人才。行業發展的新需求對工程管理專業人才的能力提升提出了新要求。

(三)服務地方社會、經濟和文化發展的需要

《規劃》提出,“十四五”時期建筑業總體仍將保持較大的產業規模,是新型基礎設施和傳統基礎設施轉型銜接、融合發展的加速期[1]。2020年,江蘇省建筑業總產值達到35 251.64億元,占全國建筑業總產值的13.36%,建筑業從業人數為855萬人,建筑企業數量達1.1萬個,均位居全國榜首[2]。江蘇省作為建筑大省,建筑行業仍將發揮地方經濟發展的重要“引擎”作用。為更好地服務地方經濟發展,根據自身特色,從行業需求的角度,由傳統的“專業知識+職(執)業能力”培養,進一步向“個人素質養成”升華,對專業人才的素質提出了新要求。

二、新工科的優勢

人工智能、大數據、物聯網、BIM等信息技術應用越來越廣,裝配式、綠色建筑、智慧與智能建造等新型建筑的出現,促使高校工程管理專業人才培養重心,特別是應用型高校從培養傳統的知識能力型人才轉變為以產業需求為導向的培養應用型復合型人才。新工科蘊含的“新理念、新結構、新質量”基本特征,符合建筑產業現代化、信息化和智能化的發展需求,可有效解決目前應用型工程管理專業人才培養中存在的主要問題。

(一)解決《高等學校工程管理類本科指導性專業規范》與新工科背景下工程管理人才知識要求的矛盾問題

工程管理專業是在教指委的《高等學校工程管理類本科指導性專業規范》(以下簡稱《規范》)下,按規定的學分要求開設相應課程,完成專業人才培養目標。除規定的必修知識外,各高校能夠自主安排的課程較少,導致制定人才培養方案的自主權限狹窄,人才培養過程中較難體現差異化,辦學定位和特色不明顯。工程管理專業涉及領域的擴大和跨學科發展的特征越來越明顯,所依托的背景也從土建擴展到航空航天、海洋、港航、水利等,學科內容已從過去的單個項目逐步發展到企業甚至行業涉及的方方面面。用新工科的“教育新理念”引導工程管理專業升級改造,各高校可根據自身學科背景和學科優勢,在相對寬松的專業實踐類模塊上,進行個性化設置,既能滿足《規范》的知識要求,又能兼顧工程教育改革要求,不僅牢固了學科基礎,又凸顯了專業特色和能力。

(二)解決如何在專業人才培養過程中貫徹專業核心能力培養的問題

傳統的工程管理專業學科知識結構由技術、經濟、管理、法律四大模塊組成,2015年教指委發布的《規范》在原有的四個模塊課程基礎上增加了第五個模塊——“計算機及信息技術”模塊。因信息化元素的加入,各高校在課程設置和實踐環節的安排中,常出現課程間的機械組合,導致課程間某些知識點的重復和脫節,造成專業核心能力的培養不清晰不順暢。什么是專業核心能力,如何在專業教育過程中貫徹培養,一直是專業人才培養中值得探索的問題。新工科的“學科專業新結構”,促使高校在培養計劃的課程設置上,打破學科邊界,促進不同學科相互滲透,以信息化模塊為切入點,將其余四個模塊的知識有機融合,注重學生工程科學應用能力的培養,強調實踐應用能力和創新能力是專業人才核心能力的重中之重。

(三)解決信息技術在工程管理專業普及的障礙問題

目前,高校探討更多的是如何為行業提供專業的BIM人才,較少考慮對BIM理念的理解和應用。在課程設置上,很多高校也僅將BIM簡單地作為一門信息技術課程,不能與其他模塊課程有機融合。而現代工程體量大,涉及專業多,工程管理專業人才的培養并不適合單純從技術角度入手,需要從系統角度來探討技術手段變化后,對專業人才培養模式和培養方式的影響。新工科的“教育教學新質量”對專業人才培養的素質要求強調系統性而不單純是BIM的信息技術屬性,明確了不僅要利用信息的技術屬性,更重要的是以信息技術為發力點,培養專業人才的整體觀、系統觀,實現人文素質、科學素質、工程素質有機整合。

三、工程管理專業人才培養優化內容和實施路徑

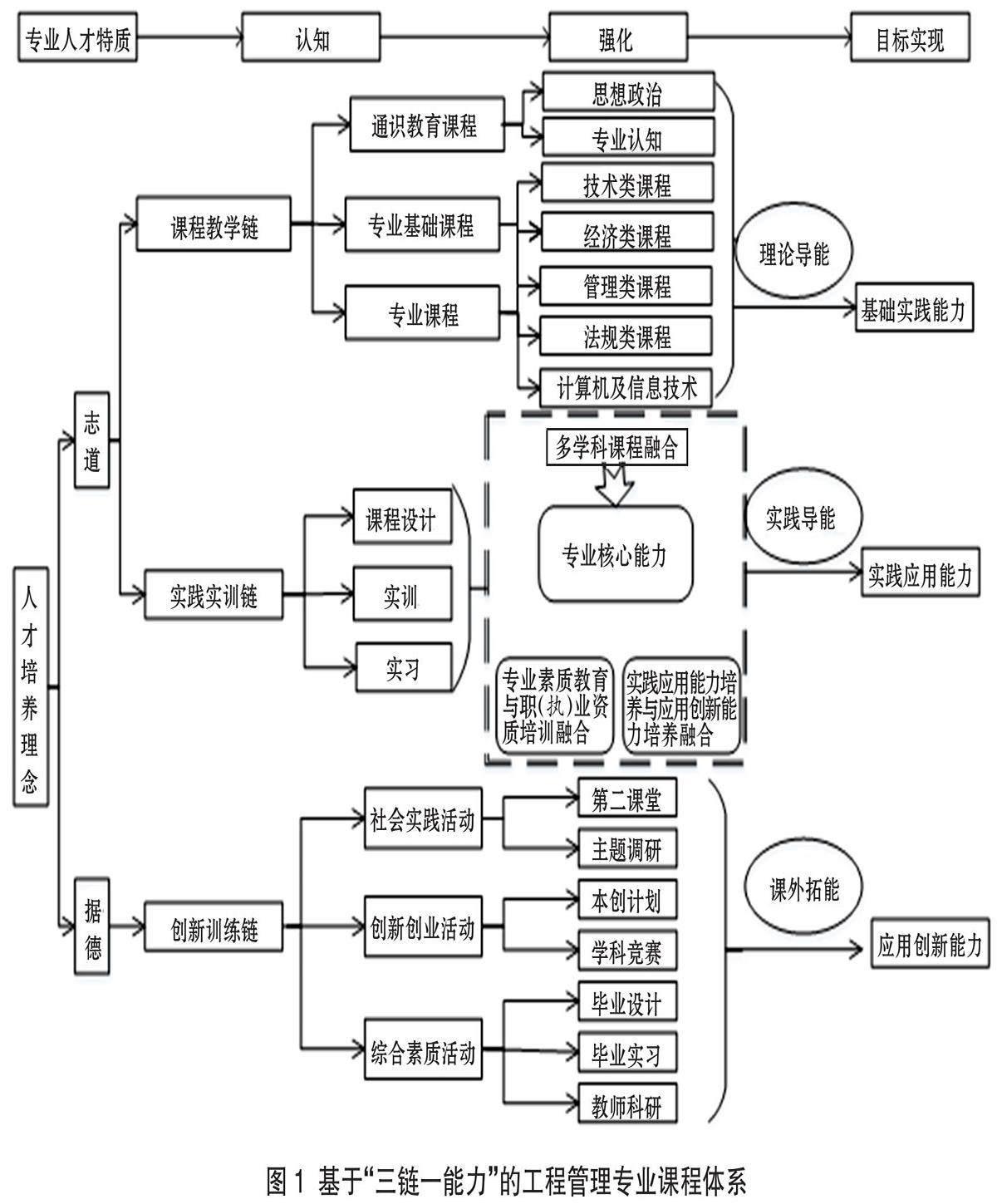

(一)基于培養目標和能力達成的專業課程體系優化

依據《規范》《普通高等學校本科專業類教學質量

國家標準》和《工程教育認證標準》等文件要求,參考格蘭特提出的課程體系“逆向設計”[3-5],結合母體學校專業優勢、學院發展定位和生源特點,通過技術、經濟、管理、法規和信息技術五個知識模塊組建工程管理專業“三鏈一能力”專業課程體系[6-7]。優化后的課程體系,總學分由原來的196分壓縮到175分,但實踐實訓環節占比由原來的24.8%提高到25.7%。通過加強實踐實訓鏈,連通課程教學鏈和創新訓練鏈,實現“三融合”——多學科課程間相融合,專業系統教育與職(執)業資格培訓相融合,實踐應用能力培養與創新能力培養相融合,凸顯專業核心能力,將知識、能力、素質貫穿整個人才培養過程,形成了理論與實踐有機統一,符合現代工程管理專業人才培養的科學合理的人才培養體系,如圖1所示。

培養掌握工程管理專業所必需的基本理論知識、專業技術技能,具有較強的實踐能力和創新精神,并能從事土木建筑工程管理領域的施工、管理、造價、監理等生產一線工作的復合型、應用型人才。根據優化后的課程體系,形成課程模塊與畢業要求對應關系矩陣,按照課程教學目標,梳理教學內容,更新課程教學大綱,落實能力達成度。在教學大綱中,明確教學方法和教學手段,確保教學目標的達成。另外,設計考核方法,驗證課程對畢業要求和能力達成的實際貢獻。注重專業必備知識的相對完整,堅持知識、能力、素質協調發展,劃分學業能力、職(執)業能力和創新創業能力三個層次,突出實踐應用和創新能力的培養。

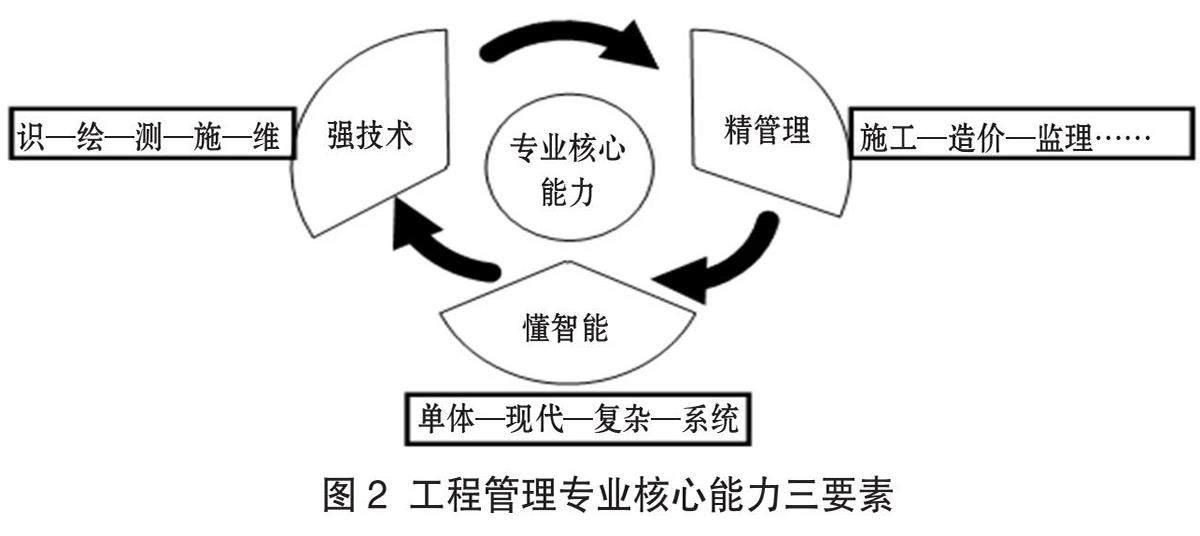

(二)明確工程管理專業核心能力

緊緊圍繞培養目標和能力達成度,以“學科知識+應用能力”為基礎,以“理論導能—實踐強能—課外拓能”為主線,堅持體系完善、協調發展、素養優先、因材施教的原則,劃分為“基礎實踐層、實踐應用層、應用創新層”三個層次,明確提出工程管理專業人才培養應達到“強技術,精管理,懂智能”專業核心能力要求,如圖2示。

“強技術”按照“識圖—繪圖—測量—施工—運維”思路,夯實基礎實踐能力。課程體系優化后適度增加技術類課程的實訓實習課時,增加實踐教學比重,主要核心課程均設置嵌入式實踐環節,培養“能繪能算”動手能力。

“精管理”按照“施工—造價—監理……”環節,淬煉實踐應用能力。完善課程設計、實踐實訓、實習評價標準,嘗試小組、團隊化教學、項目式考核等教學綜合改革,落實學生全過程學習產出和效果。依托船舶與建筑工程(以下簡稱船建)學院仿真實踐實訓平臺,開展項目式、案例式、虛擬仿真實踐教學,激發學生主動思考,在學中做,做中學,使學生形成科學的系統觀,具備更好的專業方向感。

“懂智能”按照“單體工程—現代工程—復雜工程—系統工程”路徑,提升應用創新能力。在人工智能、大數據、智能建造等信息化背景下,以BIM技術為切入點,融入信息化理念,使學生善于利用信息技術開展工程全壽命期管理,并進行職(執)業能力訓練,讓學生有興趣、有實踐、有研究,逐步地、系統地由實踐應用能力向應用創新能力升級。

(三)基于“一體兩翼三平臺”的人才培養特色凝練

江蘇科技大學船建學院地處江蘇蘇州張家港,屬長三角經濟發達地區,根據學校船海特色和辦學定位,秉承“志道 據德 筑夢 遠航”院訓,按照“面向江蘇,輻射長三角,為工程建設類企事業單位服務”專業定位,培養面向土木建筑工程管理領域生產一線的復合型應用型人才。復合型應用型人才的培養目標,既考慮了學院工程管理專業本科層次學生需要具備的知識、能力和素養,更考慮到學院生源特點,聚焦行業和企業等相關領域緊缺的復合型、應用型人才,突出實踐應用能力和應用創新能力培養。自辦學以來,有近90%的畢業生在江蘇和東部沿海地區工程建設行業就業,就業地域特色非常鮮明。

船建學院下設船舶與海洋工程、土木工程、工程管理和工程造價四個專業,吸收母體學校優勢資源和經驗,發揮相關學科優勢,打破學科界限,深度融合人工智能、大數據、機器人技術、虛擬現實等新技術,不斷改造、升級、調整和完善,凝練“一體兩翼三平臺”人才培養特色。即以專業核心能力為主體,將信息化智能化技術與多學科(土木、船海、造價、軟件工程、系統工程等專業)交叉融合,形成“多學科交叉+信息化智能化”兩翼,依托教育部產學合作協同育人實踐平臺、工信部教育與考試中心專業技能實踐實訓平臺、工信部電子行業職業技能鑒定中心專業技能實訓平臺三大部委級實踐實訓平臺,彰顯獨有的人才培養特色,培養出基礎扎實、工程能力卓越、特色鮮明,適應行業需要,有較強競爭力的專業人才。

四、結語

地方工科院校培養的工程管理專業人才對于地方經濟發展和國家工程建設有著至關重要的意義。用新工科教育理念引導專業改革,完成傳統工程管理專業向科學的新工程管理專業升級,不僅能幫助工程管理專業實現內涵式發展,也能解決現行畢業生能力與社會需求不匹配的問題,對行業發展具有重要的現實意義。面向新工科的地方工科院校工程管理人才培養優化實踐,是對新工科教育理念的有益探索,為新經濟、新業態下我國地方工科院校的特色化工程人才培養提供參考借鑒,有利于推進地方工程教育發展,進而為區域經濟培養出具有現實競爭力的高素質工程應用型人才。

參考文獻:

[1]??住房和城鄉建設部.“十四五”建筑業發展規劃[S].2022.

[2]?中國建設報社.2020年建筑行業大數據分析報告[J].中國建設報社,2021(4).

[3] ?WIGGINS G,MCTIGHE J.Understanding by Design[M].Pearson Education,Inc.2006:214.

[4] ?傅旭東,司馬軍,劉芙蓉,等.新工科背景下土力學課程實踐教學體系的構建與實踐[J].高等建筑教育,2021(6).

[5] ?“新工科”建設復旦共識[J].高等工程教育研究,2017(1).

[6] ?教育部.高等學校人工智能創新行動計劃[S].2018.

[7] ?SEILER B J.On the philosophy of higher education[M].SanFrancisco:Jossey-Bass,1982:96-116.

[責任編輯 ?韓曉雨]

收稿日期:2023-09-28

作者簡介:張蓉,江蘇科技大學張家港校區船舶與建筑工程學院講師,博士研究生

基金項目:教育部高教司產學合作項目“新工科背景下工程管理專業升級改造研究”(202002256002);江蘇科技大學教改項目“新工科背景下工程管理專業升級改造路徑研究”(2020年)