農(nóng)村留守兒童社交焦慮的影響機制研究

莫曉蘭 焦春平 季誠鈞

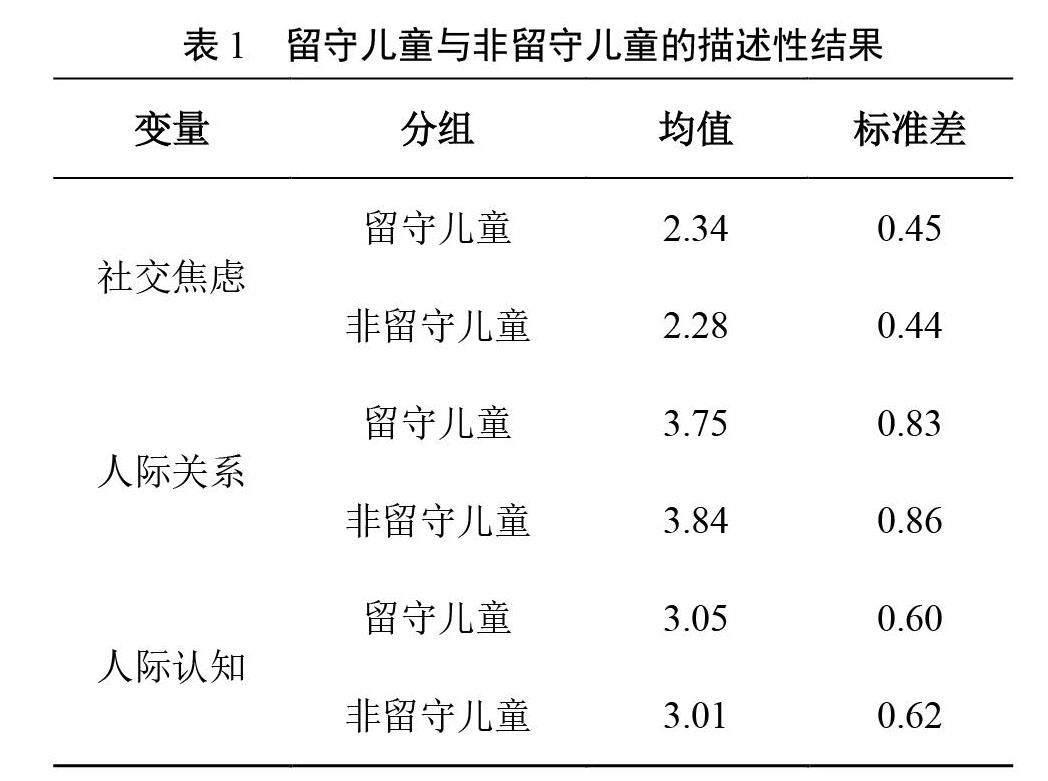

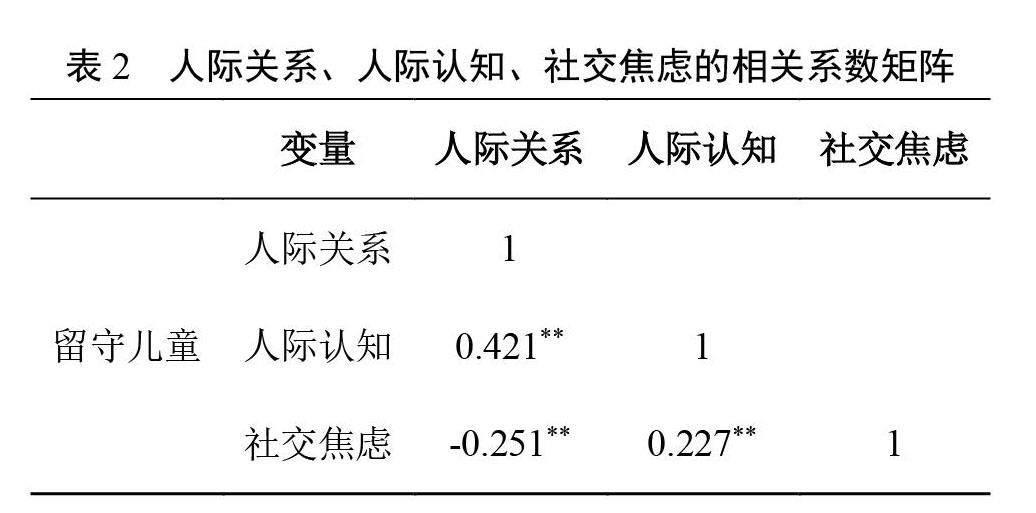

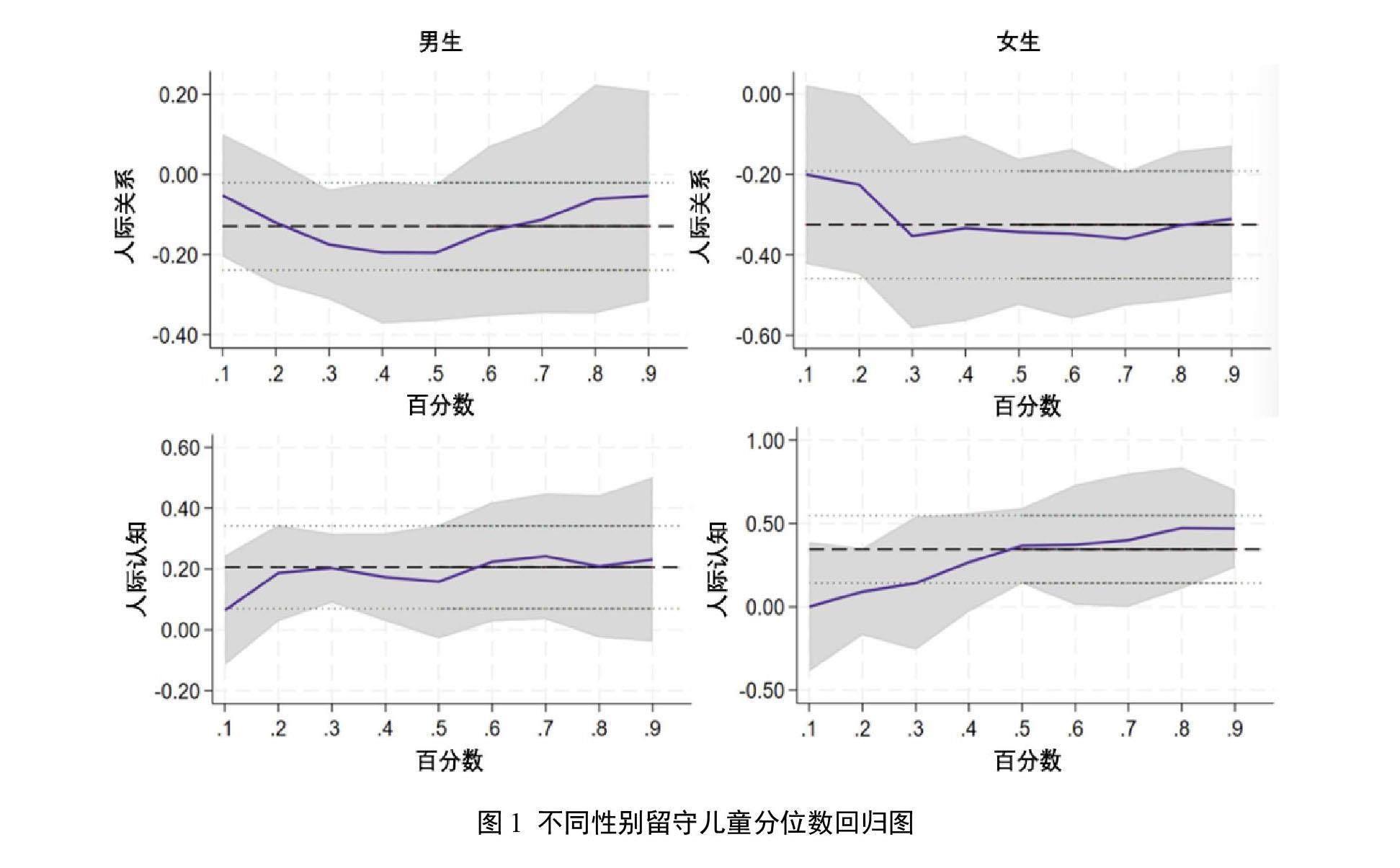

摘? 要:社交焦慮是農(nóng)村留守兒童社會性發(fā)展中需要引起關(guān)注與重視的問題。對浙江省某山區(qū)縣470名農(nóng)村兒童調(diào)查數(shù)據(jù)的分析結(jié)果顯示:留守兒童人際關(guān)系狀況良好,但因人際認知導(dǎo)致社交焦慮問題較為嚴重;留守兒童人際關(guān)系顯著負向預(yù)測社交焦慮;人際關(guān)系對高家庭文化資本留守兒童社交焦慮影響的邊際效應(yīng)更高,人際認知對女生、低家庭文化資本和留守時間三年以上的留守兒童社交焦慮影響的邊際效應(yīng)更高;人際認知在人際關(guān)系對社交焦慮的影響過程中產(chǎn)生“遮掩效應(yīng)”,留守兒童人際認知對社交焦慮的作用路徑顯著大于非留守兒童。良好的人際關(guān)系能有效降低留守兒童社交焦慮,過于關(guān)注他人感受和想法會加重留守兒童社交焦慮問題。為此,建議父母加強陪伴關(guān)愛,構(gòu)建良好親子關(guān)系;學(xué)校增強情感支持,創(chuàng)建友好交往氛圍;社會提供文化設(shè)施,豐富業(yè)余文化生活,為留守兒童緩解社交焦慮提供有效支撐。

關(guān)鍵詞:留守兒童;農(nóng)村留守兒童;社交焦慮;影響機制

一、引言

2024年3月19日,河北省邯鄲市某初一學(xué)生遭同班3名同學(xué)殺害并埋尸的新聞引起社會廣泛關(guān)注與討論。該案件中的被害人與犯罪嫌疑人均為農(nóng)村留守兒童。2018年有研究數(shù)據(jù)顯示,中國的留守兒童遭遇校園欺凌的比例高于世界衛(wèi)生組織公布的40國青少年校園欺凌發(fā)生率 ,一些受害留守兒童勢單力薄,缺少反抗意識與能力。留守兒童被侵害事件頻發(fā),留守兒童犯罪率呈上升趨勢 ,這一現(xiàn)象與留守兒童人際交往密切相關(guān),必須高度關(guān)注留守兒童人際關(guān)系以及由此引發(fā)的社交焦慮問題。

人際關(guān)系是兒童人與人交往的反映,既有客觀的人際現(xiàn)狀,也有主觀的人際認知,大部分兒童對人際關(guān)系感到有壓力 ,尤其留守兒童因家庭教育存在不足,更可能出現(xiàn)社交焦慮等心理問題。一些留守兒童在面對人際關(guān)系時會出現(xiàn)兩種應(yīng)對方式,一是因強烈的孤獨感與低自我認同,部分留守兒童選擇從眾,營造“人緣好”的氛圍,留守兒童彼此結(jié)為好友的概率高于非留守兒童 ;二是因嚴重自卑和內(nèi)向,有的留守兒童遠離人群,喜歡獨處,不情愿也不擅長與他人交往。這兩種應(yīng)對方式都增加了留守兒童社交焦慮風(fēng)險。因此,廓清人際關(guān)系對留守兒童社交焦慮的影響機制,有利于規(guī)避人際關(guān)系對留守兒童帶來的負面情緒,建立良好人際關(guān)系,緩解社交焦慮。

二、研究假設(shè)

社會認知過程理論認為,人的行為是認知、情緒、行為三者相互影響的結(jié)果,其中認知是對他人情緒與行為的解讀,會直接影響個體的情緒和行為。因此,與單一的認知學(xué)習(xí)理論、行為主義理論相比,認知過程理論強調(diào)認知在個體行為與情緒調(diào)整變化中的重要性,注重認知、情緒和行為三者間的協(xié)調(diào)互動。基于社會認知過程理論構(gòu)建“行為—認知—情緒”分析框架,將個體與他人交往、內(nèi)在認知、情緒等機體反應(yīng)視為相互作用的整體看待,是開展社交焦慮分析的重要視角。因此,本研究以人際關(guān)系與社交焦慮的影響機制作為校園欺凌的研究切入點,同時探討留守兒童的異質(zhì)性表現(xiàn)與個體認知在其中發(fā)揮的作用。

(一)人際關(guān)系與社交焦慮的負向效應(yīng)

人際關(guān)系被用來表示人們在交往過程中形成的心理上相互聯(lián)系、相互影響和相互制約的關(guān)系。大量研究表明,不良的人際關(guān)系會加重社交焦慮,使個體處于一種不安狀態(tài) 。如黃亞梅等人對1300名高中生調(diào)查分析后發(fā)現(xiàn),同學(xué)關(guān)系、師生關(guān)系等不同類型的人際關(guān)系對學(xué)生社交焦慮均有顯著負向預(yù)測作用 ;金燦燦等人 通過探究同伴關(guān)系與親子關(guān)系在流動兒童、留守兒童以及普通兒童的問題行為中的不同作用后發(fā)現(xiàn),人際關(guān)系對留守兒童社交焦慮的影響作用更為突出。此外,并非總是人際關(guān)系作用于社交焦慮,兩者之間也存在雙向作用關(guān)系。一方面,較低水平的人際關(guān)系預(yù)示著社交焦慮的增加,另一方面,社交焦慮作為一種自我保護因素,可通過對人際關(guān)系的負面評價來回避同伴交往,且較低的人際關(guān)系質(zhì)量并不一定會增加社交焦慮 。周永紅 提出人際關(guān)系對社交焦慮并未直接產(chǎn)生作用,而是通過自尊、自我意識等中介變量作用于社交焦慮。目前,學(xué)術(shù)界對人際關(guān)系與社交焦慮之間的關(guān)系暫未達成統(tǒng)一共識,人際關(guān)系與社交焦慮的具體關(guān)聯(lián)有待進一步探析。基于此,本研究提出如下假設(shè):

H1:人際關(guān)系負向預(yù)測兒童社交焦慮。

(二)人際認知對社交焦慮的遮掩效應(yīng)

人際認知反映了個體對他人想法的認識和評價,包括個體對自我、他人以及人與人之間關(guān)系的認識 。認知評價是個體情緒產(chǎn)生的關(guān)鍵,社會關(guān)系主要通過個體的認知評價作用于兒童的情緒 。國內(nèi)外相關(guān)實證研究支持了這一理論。如有研究者認為良好的人際關(guān)系可以使兒童保持對自我交往能力、態(tài)度以及信心的積極認知圖式 ,進而緩解個體的社交焦慮 。Young等人 提出社交焦慮的產(chǎn)生是認知失調(diào)的結(jié)果,早期的交往經(jīng)歷使個體形成了對自己與他人關(guān)系的特定看法,從而產(chǎn)生焦慮感。同時,這種認知偏差會不斷在社交焦慮中發(fā)揮作用,影響個體的社交焦慮程度 。換言之,有較好人際關(guān)系的留守兒童可能會因為更多地考慮他人的想法和評價而導(dǎo)致社交焦慮。基于此,本研究提出如下假設(shè):

H2:人際認知在人際關(guān)系和社交焦慮之間發(fā)揮遮掩效應(yīng)。

此外,根據(jù)埃里克森的心理社會發(fā)展理論和皮亞杰的認知發(fā)展理論,人的社會性發(fā)展是階段性且持續(xù)不斷變化的過程,并在與環(huán)境的交互作用中不斷形成和改變自己的認知體系。換言之,農(nóng)村留守兒童社交焦慮可能受性別、年齡等生理因素和留守時長等環(huán)境因素的影響,這與已有文獻研究結(jié)果一致 。布爾迪厄認為家庭資本的共同作用導(dǎo)致社會再生產(chǎn),家庭社會經(jīng)濟文化資本較少的留守兒童可能更容易陷于父母支持匱乏等困境 ,從而導(dǎo)致焦慮情緒。綜上所述,本研究同時將性別、家庭資本、年級、留守時長作為控制變量,以降低無關(guān)變量對研究假設(shè)的影響。

三、研究方法與設(shè)計

(一)數(shù)據(jù)來源

本研究采取整群抽樣方法,在浙江省某留守兒童較多的某山區(qū)縣中小學(xué)抽取12個班級學(xué)生作為調(diào)查樣本,共回收問卷473份,問卷均無缺失值。剔除答題時間過短、留守狀態(tài)與留守時間矛盾等無效問卷,獲得有效問卷470份,問卷有效率99.37%。