大數據支持下學生綜合素質評價模型的構建研究

方遠豪 章賽鳳 羅力強 王晶晶 韓孟羽

摘要:綜合素質評價應用于教育場景雖然在一定程度上變革了教育評價的方向,但在實踐中也存在一些困境,如數據采集單一、評價結果割裂、評價缺乏立體化與整體性等。為突破這一困境,本文結合大數據技術,構建立體全面的中小學生綜合素質評價體系,從整體性出發對學生的素質發展進行綜合評價。

關鍵詞:大數據;綜合素質評價;核心素養;層次分析法

中圖分類號:G434? 文獻標識碼:A? 論文編號:1674-2117(2024)10-0071-05

問題的提出

盡管綜合素質評價已在大部分中小學得到落實,但從其開展評價工作的實際效果來看,現有的中小學綜合素質評價方式雖然已經從教師主觀評價向學生量表自評過渡,但仍然以主觀性評價和總結性評價為主。學術界和教育界普遍采用量表或階段性分數來從不同維度評價學生的五育表現,但缺少對學生發展的立體化評價以及綜合素質整體表現的評價。隨著大數據、人工智能技術的發展,基于多模態數據的采集與分析實現追蹤學生的成長記錄,但如何將不同維度的數據轉化為對學生綜合素質的整體性評價是實現學生綜合評價的關鍵環節。因此,本研究采用層次分析法構建學生綜合素質評價體系,以期為學生綜合素質的整體性評價和立體化評價提供思路。

研究現狀

1.學生綜合素質評價指標體系研究現狀

研究表明,中小學綜合素質評價體系主要包括中國特色的綜合素質評價體系和源自聯合國經合組織的核心素養評價體系。我國學者對核心素養評價體系進行本土化后,面向我國中小學生發布了《中國學生發展核心素養框架》。學生綜合素質評價的研究存在三個階段:①研究之初,以學生的學業成績作為學生綜合素質評價的主要內容。②隨著素質教育理念的深入,開始聚焦于五育體系或核心素養體系單一視角的評價。③隨著學生綜合素質評價研究的深入,學術界開始關注兩者融合的復合型視角評價,即構建既能體現學生五育水平,又能考核學生未來發展基本素養的評價指標體系。

2.學生綜合素質評價范式的研究現狀

對于如何精準評價學生的綜合素質,討論集中在兩個方面:①數據采集方式。在評價實踐中,存在著數據維度不全面、采集方式主觀化的問題,其表現為關注總結性評價,忽視發展性評價;注重主觀性評價,忽視客觀性評價。實踐表明,綜合素質評價數據采集體量較為龐大,數據采集渠道較為復雜,因此對數據采集方法提出了更高的要求。②評價方式的探討。劉志軍等指出綜合素質是分項評價還是綜合評價,需要在認識層面進一步思考。[1]其原因在于對綜合的概念存在爭議,一種觀點認為綜合是融合了各種能力與素養的復合體,另一種觀點認為綜合屬于一種可測量的能力。綜合素質評價目前仍處在探索的初級階段,因此其概念沒有得到明確的定義。[2]綜上所述,本研究認同第一種觀點,即綜合素質評價應是面向學生全面能力的評價,因此需要挖掘不同評價維度間的內在關系,對學生的發展進行立體化評價。

學生綜合素質評價指標體系的基本框架

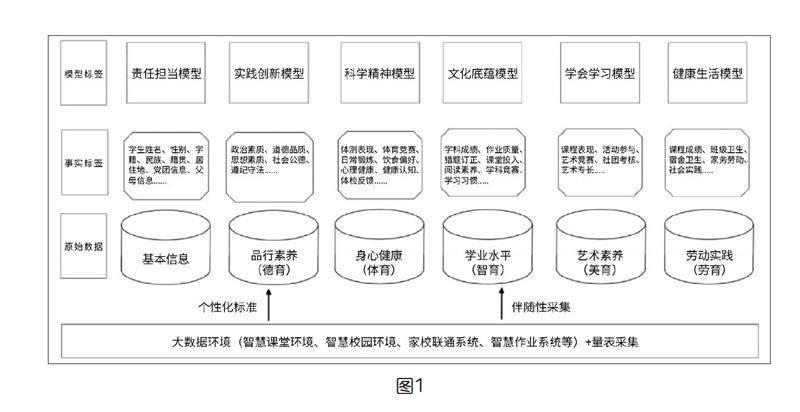

1.數據采集模型

目前,綜合素質評價實踐的數據采集局限于學生的學業成績、體測成績以及量表采集,數據采集的覆蓋面較小,無法精準評價學生的綜合素質。教育大數據可以實現外顯數據的采集,通過模型轉換,完成內隱數據的分析。然而,我國大部分學校雖然已經建設了智慧校園,但已有的基礎設備尚無法實現所有數據的智能化采集與分析,且基于外顯數據的采集無法全面分析學生的心理狀態,因此需要使用間接采集與伴隨式數據采集相結合的方式全面采集學生的行為與心理數據。伴隨式數據采集即通過系統、設備對學生的行為數據進行采集;間接采集則是通過測試、量表、同伴評價、教師評價等方式采集信息。綜上所述,本研究構建了學生綜合素質的數據采集模型,如圖1所示。

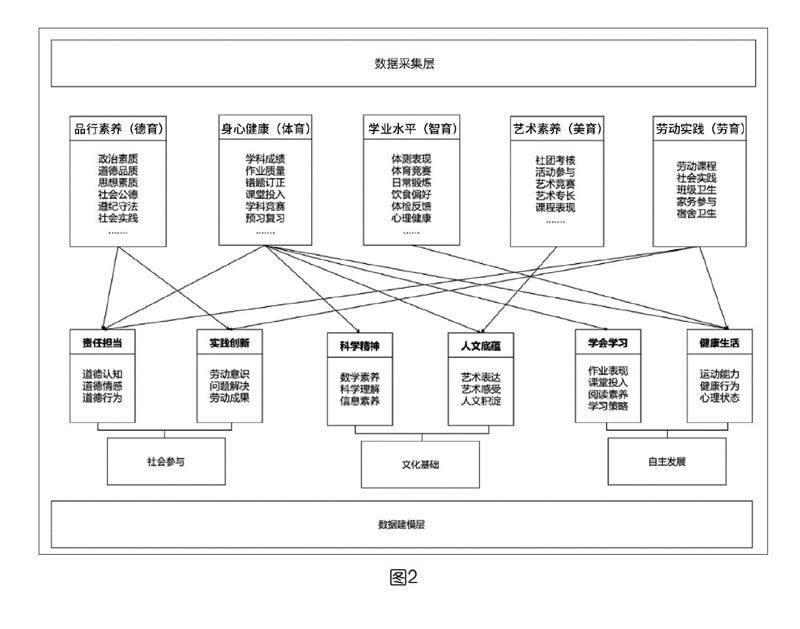

2.綜合素質評價模型

綜合素質和核心素養都是時代發展對學生發展提出的要求,其結果均是為了推動學生全面而個性化地發展。[3]從兩者內涵來看,綜合素質(以“五育融合”為代表)聚焦于學生在學習成長過程中的基本能力與學業表現,是學生成長發展中的基礎性成分;核心素養聚焦于學生在未來發展的重要能力與必備品質,是學生自我發展中的必要性成分。[4]因此,從內容復雜度而言,核心素養比綜合素質更全面。此外,核心素養聚焦于學生的能力,無法給出直接的評價,需要采集學生在不同維度的行為表現構建相應的評價模型,對學生的核心素養進行賦值評價。[5]綜上所述,本研究在中國學生發展核心素養框架的基礎上,融合五育評價采集的數據模型,從教育實際出發,構建了核心素養視域下的綜合素質評價體系,具體內容如上頁圖2所示。

指標體系的權重計算

1.層次分析法

計算科學合理的指標權重是對學生綜合素質進行評價的關鍵前提。權重的計算方法包括熵權法、層次分析法、均值法等。學生綜合素質評價是一個多目標決策問題,因此需要將各子維度數值通過一定的算法轉化成為綜合的數值,由此從多目標決策問題轉變為單目標決策問題,而層次分析法融合了量化分析與質性分析,多目標決策問題轉化為不同層次的單目標決策問題,質性問題轉變為量化計算問題[6],適用于綜合素質評價指標權重的計算。

2.問卷調研

本次調研的對象均為教育學類研究生,包括中小學一線教師、大學教師、教育系在讀博士、教育科研機構(如教育科學研究院、教育技術中心等)研究人員。

(1)專家積極性系數

專家積極性系數反映調研對象對本次調研的積極性。學術界普遍認為量表回收率70%以上代表專家積極性系數達到了較高的水平,本次調研共發出量表30份,收回量表30份,回收率為100%,表明專家積極性系數較高。

(2)專家權威系數

相關領域內權威專家給出的結論一般具有較高的可信度。專家權威系數反映在學生評價的研究領域內,調研對象是否具有權威性,同時反映了本次調研結果的信度與合理性。專家權威系數(Cr)通過專家熟悉程度(Cs)和判斷依據(Ca)來計算:Cr=(Cs+Ca)/2。

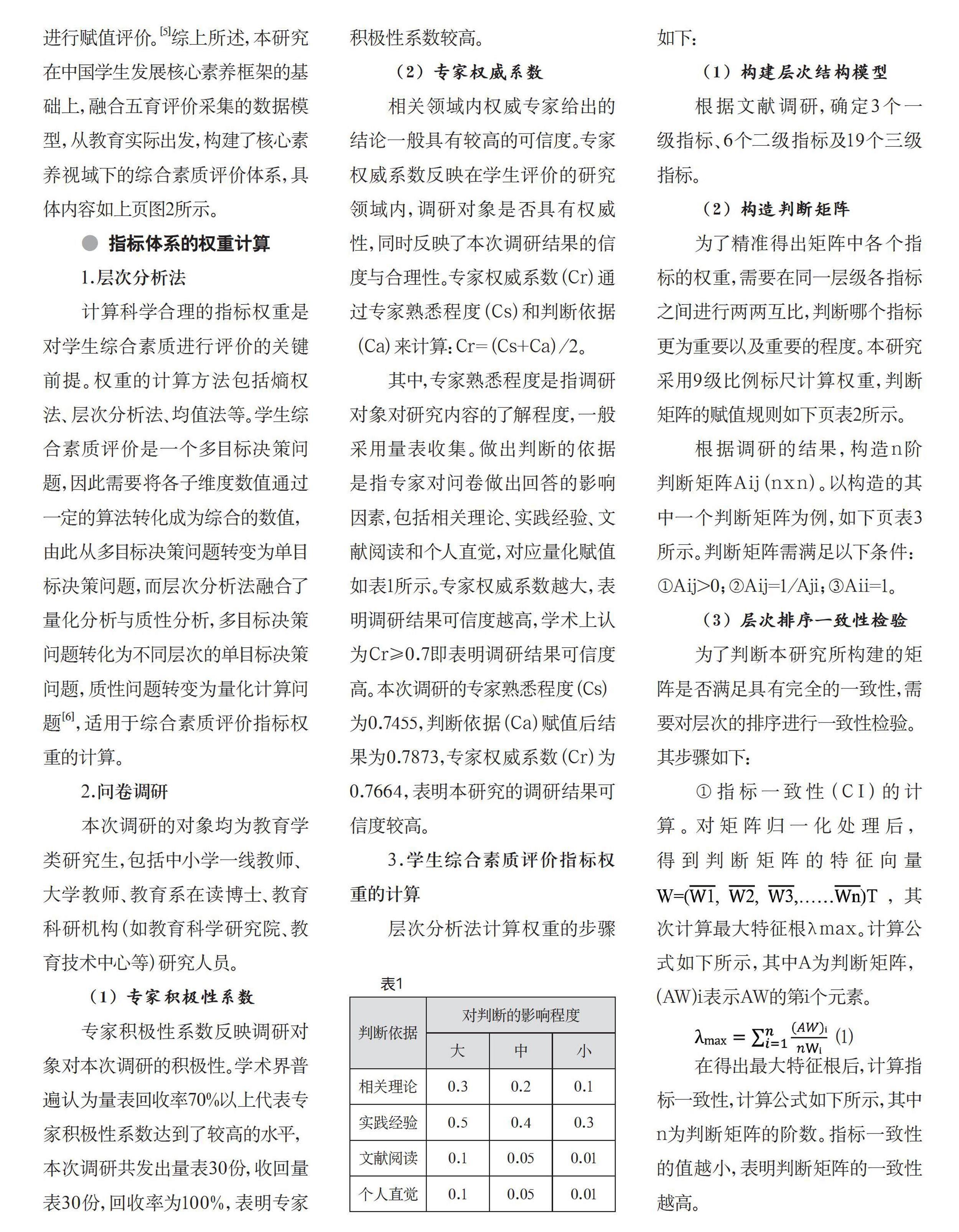

其中,專家熟悉程度是指調研對象對研究內容的了解程度,一般采用量表收集。做出判斷的依據是指專家對問卷做出回答的影響因素,包括相關理論、實踐經驗、文獻閱讀和個人直覺,對應量化賦值如表1所示。專家權威系數越大,表明調研結果可信度越高,學術上認為Cr≥0.7即表明調研結果可信度高。本次調研的專家熟悉程度(Cs)為0.7455,判斷依據(Ca)賦值后結果為0.7873,專家權威系數(Cr)為0.7664,表明本研究的調研結果可信度較高。

3.學生綜合素質評價指標權重的計算

層次分析法計算權重的步驟如下:

(1)構建層次結構模型

根據文獻調研,確定3個一級指標、6個二級指標及19個三級指標。

(2)構造判斷矩陣

為了精準得出矩陣中各個指標的權重,需要在同一層級各指標之間進行兩兩互比,判斷哪個指標更為重要以及重要的程度。本研究采用9級比例標尺計算權重,判斷矩陣的賦值規則如下頁表2所示。

根據調研的結果,構造n階判斷矩陣Aij(nxn)。以構造的其中一個判斷矩陣為例,如下頁表3所示。判斷矩陣需滿足以下條件:①Aij>0;②Aij=1/Aji;③Aii=1。

(3)層次排序一致性檢驗

為了判斷本研究所構建的矩陣是否滿足具有完全的一致性,需要對層次的排序進行一致性檢驗。其步驟如下:

①指標一致性(CI)的計算。對矩陣歸一化處理后,得到判斷矩陣的特征向量,其次計算最大特征根λmax。計算公式如下所示,其中A為判斷矩陣,(AW)i表示AW的第i個元素。

在得出最大特征根后,計算指標一致性,計算公式如下所示,其中n為判斷矩陣的階數。指標一致性的值越小,表明判斷矩陣的一致性越高。

②一致性比率(CR)的計算。若一致性比率的值小于0.10,表明判斷矩陣的一致性較高。計算公式如下所示。

本研究共構造300個判斷矩陣,經計算所有矩陣的一致性比率均小于0.10,表明層次排序一致性檢驗結果良好。以一級指標構造的判斷矩陣為例,層次總排序的一致性檢驗結果如表4所示。

(4)計算指標權重

本研究采用幾何平均法對學生綜合素質評級權重進行計算,結果如表5所示。其具體步驟為:

①計算判斷矩陣每一行各因素的乘積。

②每一行的乘積開m次方,m為判斷矩陣的階數。

③通過公式計算得到各指標的權重,計算公式如下所示。

結論與討論

本研究依托大數據環境,在中國學生發展核心素養框架下構建學生綜合素質評價指標體系,同時采用層次分析法對指標的權重進行計算。總體而言,自我發展最為重要,社會參與次之,文化基礎最小。結合已有的研究成果和新時代的教育理念,該結果具有較高的合理性。

在6個二級維度中,在各自一級維度中占比最高的分別是責任擔當、人文底蘊和學會學習。隨著素質教育的提出,培養學生責任擔當的任務成為學生發展素養的重中之重。就人文底蘊與科學精神的重要性排序而言,劉慶昌從理論層面論證了人文底蘊的重要性大于科學精神。[7]本研究從數據層面驗證了這一結論。從權重上看,學會學習與健康生活的權重相近,表明兩者的重要性差異較小,兩者相輔相成。在19個三級維度中,在各自二級維度中占比最高的是道德行為、問題解決、人文積淀、科學理解、心理狀態和學習策略。該結論與已有的研究較為匹配,同時驗證了其科學性。

需要指出的是,本研究認為量化分析(為學生的綜合素質提供客觀的評價)可以作為學生整體表現的參考指標,但不否認主觀評價的作用。數據為教育決策者提供參考而不是取代決策。綜合素質評價應是量化評價與主觀評價之間的結合。本研究提出的綜合素質評價框架作為教師對學生發展評價的一個參考,結合教師對學生的主觀認知,提供更加立體化的畫像,從而使得學生綜合素質評價更具完整性與立體性。

綜上所述,本研究對綜合素質評價的研究現狀與實踐困境進行了梳理,在此基礎上借鑒學生發展核心素養框架,融合五育評價構建了綜合素質評價指標體系,并通過層次分析法計算各指標的權重,同時對計算結果的合理性進行了分析與討論。結果表明,綜合素質評價指標體系的權重較為合理,可以為學生綜合素質的診斷與預測提供參考依據。同時,本研究也存在一些不足,如:評價對象面向中小學的學生,需要進一步細化;權重調研的專家數量有限;未能開展大量的綜合素質評價,因此需要進一步地研究與驗證。在今后的工作中,為了更好地驗證綜合素質評價指標體系的信效度,本研究要將評價工具應用于學生綜合素質一線評價,實現對評價指標體系的驗證與迭代優化,不斷修正相關指標與權重等,最終形成完整、成熟的中小學生綜合素質評價指標體系。

參考文獻:

[1]劉志軍,袁月.初中學生綜合素質評價的現實困境與破解之道[J].中國考試,2021(12):32-38.

[2]董秀華.綜合素質評價實施過程中的共識、爭議與隱憂[J].教育發展研究,2020,40(22):28-41.

[3]張紅霞,侯小妮.綜合素質與核心素養辨析[J].上海教育科研,2020(05):15-19.

[4]柴喚友,陳麗,鄭勤華,等.學生綜合評價研究新趨向:從綜合素質、核心素養到綜合素養[J].中國電化教育,2022(03):36-43.

[5]程龍.綜合素質評價對學生發展核心素養評價的啟示[J].現代教育管理,2019(12):36-42.

[6]王佑鎂,李寧宇,南希烜,等.基于層次分析法的數字閱讀素養測評指標體系建構研究[J].現代遠距離教育,2022(04):23-31.

[7]劉慶昌.人文底蘊與科學精神——基于《中國學生發展核心素養》的思考[J].教育發展研究,2017,37(04):35-41.

作者簡介:方遠豪(1995—),通訊作者,浙江萬朋數智科技股份有限公司產品經理,碩士研究生,研究方向為教育大數據。章賽鳳(1996—),碩士研究生,杭州市拱墅區教育研究院研究員,碩士研究生,研究方向為教育評價。羅力強(1996—),碩士研究生,華南師范大學附屬小學信息技術教師,研究方向為教育信息化。王晶晶(1995—),碩士研究生,海口市教育研究培訓院教研員,研究方向為教育評價。韓孟羽(1996—),碩士研究生,浙江萬朋數智科技股份有限公司產品經理,研究方向為智慧課堂。