早期音樂復興的先驅者

朱墨青

對二十一世紀的愛樂者來說,早期音樂(一般來說包括巴洛克、文藝復興和中世紀音樂)是探尋西方古典音樂的旅程中一道迷人的風景。它是各類古典音樂欣賞指南中必備的章節,是各大古典唱片榜單中與管弦樂、協奏曲、歌劇等并列的類別,是手機上任意一個曲庫APP跨度近千年的海量音樂中不可或缺的組成部分。但是,你可能沒有意識到,如果回到一百年前,今天被定義為“早期音樂”的大部分作品都是人們聞所未聞的。

這揭示了古典音樂這一概念的“現代”本質,它是啟蒙運動后城市中產興起、音樂廳文化繁榮、音樂學院體系建立的產物。它將作曲家作為“天才”和“英雄”來崇拜,并從音樂理論和作曲史的角度塑造了西方音樂藝術的千年傳承。但如果站在演奏和接受史的角度來看,這并非一個連續的傳統。盡管十八世紀末至二十世紀的古典音樂核心曲目大部分從未完全淡出聽眾視線,但這之前的音樂除了少數特例,都曾被長期遺忘在故紙堆中,是通過現代人的追溯和復興才被納入古典音樂這個范疇的。

毫不夸張地說,早期音樂在現代的復興對西方古典樂影響深遠。它不僅極大地拓展了古典音樂的曲目范圍,使曾經銷聲匿跡的古樂器重回舞臺,而且由此衍生出的對歷史表演實踐的復興和探索已延伸至古典音樂幾乎所有時期,不斷地改變著人們演繹和聆聽音樂的方式。盡管在今天,這一稱謂主要指的是從二十世紀六十年代開始在曲目、古樂器和演奏實踐方面全面發展的盛況,但前人的探索為其提供的豐富土壤同樣不容忽視。

復興前傳

系統性地演奏和欣賞過去的音樂并非一直是件尋常事。在十九世紀之前,大部分音樂都是“當代音樂”:它們有著明確的社會功能,為特定的場合和事件如教會禮儀、宮廷宴席等創作,局限于一小塊地區或一小部分聽眾,在誕生之際就從未期待會被原封不動地反復上演。它們完成使命后變成泛黃舊樂譜上逐漸難以被解讀的音符,樂器及演奏技巧隨著技術革新被人拋棄,表演風格的傳承也在時代審美的變遷中被遺忘。

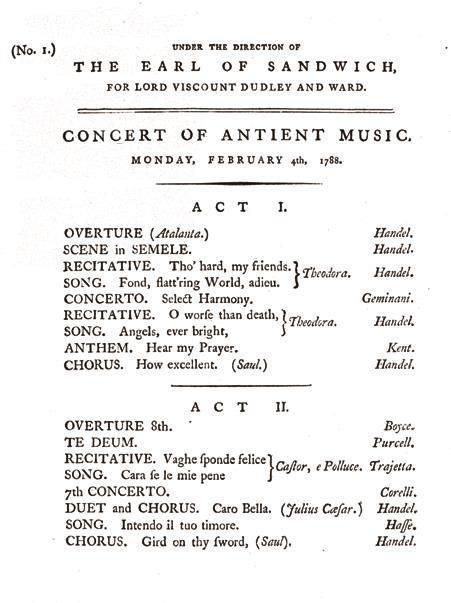

當然,借由教會禮儀傳承等原因或帶著獵奇的目的演奏一小部分過時音樂的情況也是存在的。1776年,一群愛好音樂的英國貴族在倫敦創立了定期舉辦的“古樂會”(Concerts of Antient Music),其標題里特地用了“Antient”這種特別古舊的拼寫,但上演的卻是亨德爾、杰米尼亞尼、博伊斯、J.C.巴赫等年代并不算久遠的音樂,“曲齡不低于二十年”是遴選標準——沒錯,在當時,一首二十年前的音樂就可以被定義為“古樂”!

隨著十九世紀古典音樂概念逐漸成形,對早期作曲家的“考古發掘”成為時代主題。如果不是1829年門德爾松將巴赫的《馬太受難曲》重新搬上舞臺,這位音樂史上的巨人或許依然只能作為歷史記載中的一位小地方的教會音樂人存在,而不為大多數人所知。到十九世紀末,在現代音樂學體系成形和民族國家意識高漲的背景下,對早期作曲家作品的挖掘和整理進展迅速,巴赫、亨德爾、拉莫、庫普蘭、帕萊斯特里納、珀塞爾等人的作品全集樂譜紛紛得到編訂問世,這些名字迅速被供進古典音樂“萬神殿”并成為其所屬國家的“文化英雄”。

與此同時,早期音樂從貴族專享的高端娛樂走向越來越多的城市大眾。在巴黎、柏林、維也納、倫敦等文化中心,古樂演奏會往往能吸引到大量好奇的聽眾。純凈、美妙、莊嚴、虔誠,這些是十九世紀的人們眼中早期音樂獨有的品質。對一些聽眾而言,它是日益物欲橫流的社會、日益浮夸庸俗的浪漫主義的一劑解藥;對致力于推廣它的音樂人而言,它則是可以用來改變現狀的“武器”。

布魯塞爾皇家音樂學院首任院長弗朗索瓦-約瑟夫·費蒂斯(Fran?ois-Joseph Fétis)曾主辦各類古樂音樂會長達二十余年,并超前地提出了“西方音樂并非不斷進步的連續體,只是為了適應時代條件而變遷,沒有變得更好或更糟”的觀點;而在天主教會中,經過半個多世紀的努力,不滿禮儀音樂世俗化的神父們成功地在1903年將格里高利圣詠和文藝復興無伴奏復調合唱重新確立為圣樂基石。對復調和無伴奏合唱等早期形式的重新關注也為浪漫主義作曲家們提供了新的靈感,舒曼的鋼琴賦格、勃拉姆斯和布魯克納的合唱曲、門德爾松的清唱劇、弗朗克和雷格爾的管風琴作品無一不體現了對早期音樂的借鑒。

然而,當時的音樂家對重現早期作品原貌并無興趣,普遍的做法是通過重新配器和增刪改等手段為這些作品披上浪漫主義的外衣。比如門德爾松上演《馬太受難曲》時,動用了一個大規模管弦樂團和一個一百五十八人的合唱團,他本人則兼任鋼琴和指揮。羽管鍵琴、豎笛、無閥鍵自然小號等古樂器實際上剛被打入冷宮沒多久,被視為“落后”的象征,只有樂器商對古樂器的修復感興趣。十九世紀下半葉的博物館和博覽會文化為古樂器提供了展示的舞臺,但沒有人能深入了解該如何在這些“古董”上演奏屬于它們時代的音樂,直到時代的腳步即將跨入二十世紀時一位“怪咖”的出現。

盛況的播種者

在被工業化席卷的十九世紀末,古樂器中體現的那種家庭作坊時代極致的工匠精神深深地吸引了一位法國青年——阿諾德·多爾梅奇(Arnold Dolmetsch)。他出身于鋼琴生產世家,又在比利時和英國學習小提琴演奏,這一獨特的資源組合使畢業后定居倫敦的他決心創立一家自己的古樂器工坊,從琉特琴、維奧爾琴、豎笛到羽管鍵琴和擊弦古鋼琴,在修復古董樂器的基礎上嘗試全新制作,擁有了足以組成合奏團的一批古樂器。

多爾梅奇組織自己的家人和朋友,從湯姆金斯(Thomas Tomkins)、道蘭(John Dowland)、威爾克斯(Thomas Weelkes)等英國早期作曲家的作品入手,以家庭音樂沙龍的形式開啟了早期音樂演奏的探索之路。他在倫敦南面達利奇(Dulwich)的家雅號“道蘭”,古樂器超凡脫俗的音色和家庭音樂會溫馨的氛圍,延續了十九世紀的前輩們賦予早期音樂“小而美”的氣質,成為對工業社會現狀不滿的文藝名流們所追尋的一股“清流”。

多爾梅奇的忠實粉絲包括和他志同道合的藝術與工藝運動代表人物威廉·莫里斯(William Morris)、時常在《周六評論報》(Saturday Reviews)上口出狂言的樂評人約翰·朗西曼(John Runciman),還有宣稱“住在多爾梅奇家隔壁該多好”的劇作家蕭伯納。一批走在時代前列的詩人和小說家都是他的聽眾或客戶——他曾為葉芝做了一把為詩歌吟誦伴奏的索爾特里琴(psaltery),詹姆斯·喬伊斯的意識流開山之作《尤利西斯》(Ulysses)和埃茲拉·龐德打破常規的鴻篇巨制《詩章》(Cantos)中都提到了多爾梅奇和他的古樂事業。

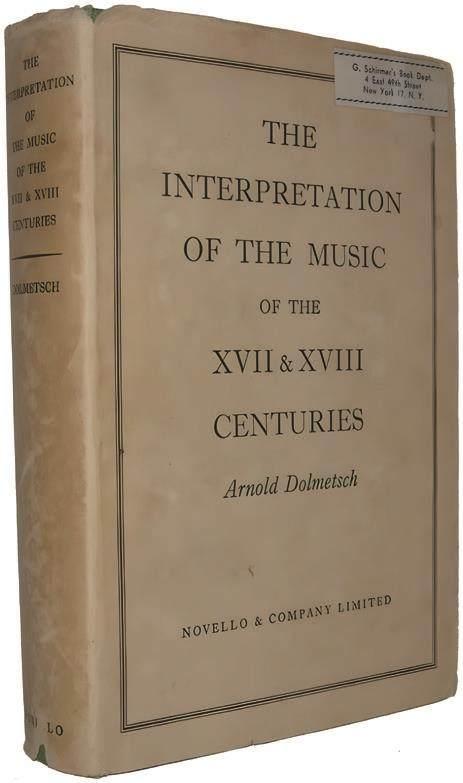

雖然多爾梅奇曾在布魯塞爾皇家音樂學院師從小提琴家維厄當,但由于沒有音樂學方面的背景,學術界對他的早期音樂探索不屑一顧。不過性格倔強的他也不把學術界放在眼里,始終驕傲地以業余音樂人自居。他將研究古譜文獻的收獲以及在復原樂器上實踐的經驗集結于1915年出版的《十七、十八世紀音樂的演繹》一書,抨擊了那些只顧埋頭研究一些無用的歷史細節而毫不關心如何讓古樂回歸它們所屬樂器的音樂學家們。

多爾梅奇的底氣當然來自其成功的古樂器生產事業。他將羽管鍵琴制作技藝推向海外市場,于1905年前往美國,為波士頓的奇克林鋼琴廠(Chickering & Sons)開辟了全新的古樂器業務。在美國的經營和巡演使他聲名鵲起,他甚至被召進白宮為西奧多·羅斯福總統演奏擊弦古鋼琴,波士頓成為今日美國早期音樂的重要中心和多爾梅奇二十世紀初的耕耘也不無關系。

1917年,年屆六十的多爾梅奇返回英國,定居于薩里郡的小城黑斯爾米爾(Haslemere),并將之打造成一個古樂器制作銷售以及學習交流的中心。從1925年起,每年一度的黑斯爾米爾音樂節成了多爾梅奇家族展示古樂文化的盛會。1929年,哥倫比亞唱片公司發行的一套名為《視聽音樂史》的唱片記錄下了多爾梅奇與其子女們的演奏,錄音中他的演奏聽起來怪異而草率,用今天的眼光來看確實顯得比較業余。

盡管如此,多爾梅奇依然被普遍認為是現代早期音樂復興的鼻祖。他為之確立了議題,并定義了所需解決的具體問題,播下了幾十年后這一運動盛況的種子。在《十七、十八世紀音樂的演繹》一書的最后,多爾梅奇發出了“我們再也不能讓誰站在作曲家和我們之間了”的號召,是后來眾多早期音樂復興者所崇尚的“本真主義”的先聲。

“用巴赫的方式演奏巴赫”

二十世紀上半葉,越來越多的人開始認同早期音樂只需以其原貌而不用通過現代“翻譯”即可被理解和欣賞。作曲家時代的演奏條件和慣例不僅成為熱門的研究對象,也成為一些音樂家鮮明的“品牌形象”,其中就包括以一句“你用你的方式演奏巴赫,我用巴赫的方式演奏巴赫”著稱的另一位早期音樂先驅——旺達·蘭多芙斯卡(Wanda Landowska)。

不滿足于羽管鍵琴作為一種“探秘歷史”性質的邊緣性樂器,蘭多芙斯卡致力于用羽管鍵琴重新占領已成為鋼琴曲目的巴洛克音樂領域。在1911年艾森納赫的巴赫音樂節上,她參與的一場鋼琴與羽管鍵琴的“斗琴”將這一競爭推向高潮,其結果是在之后近三十年的歐美掀起了一股巴洛克羽管鍵琴音樂熱潮。

在許多愛樂者的印象里,蘭多芙斯卡是一位和藹優雅的波蘭老太太,然而聽過她演奏的人都會被她那強健而咄咄逼人的自信所震懾。她倔強的性格和堅定的信念絲毫不亞于多爾梅奇,學生稱她“從不解釋,也不接受質疑”。她在巴赫的演繹史上創造了多個“第一”,比如1919年在巴塞爾的一場《馬太受難曲》演出中首次將羽管鍵琴作為通奏低音樂器,但她更為人熟知的創舉則是1933年首次演奏羽管鍵琴錄制了《哥德堡變奏曲》全曲。她于1925年定居在巴黎市郊的圣洛拉福雷(Saint-Leula-Forêt),并開辦了一所古樂學校(école de Musique Ancienne),成為二戰前歐洲重要的早期音樂學習中心。

站在今天的角度,蘭多芙斯卡“用巴赫的方式演奏巴赫”顯然只是一句名不副實的廣告語,實際上這出自她和大提琴家卡薩爾斯爭執時打圓場的一句玩笑話。她演奏的羽管鍵琴是巴黎普萊耶爾(Pleyel)鋼琴廠總監古斯塔夫·利昂(Gustave Lyon)為其定制的,鐵質框架、體型龐大,擁有六個起到音栓作用的踏板,用于選擇琴弦及特殊效果、設置鍵盤聯動等。它音量大、表現力強,符合現代音樂廳和巡回演出的運輸需求,是一種鋼琴與羽管鍵琴嫁接的純現代產物,其充滿金屬味的音色被后人戲稱為“一桶螺絲釘”。蘭多芙斯卡在一首曲子里通過踏板獲得復雜音色變化的技巧也被認為沒有歷史依據,只是把羽管鍵琴當作一架“用弦發聲的管風琴”來演奏而已。

當然,羽管鍵琴能在二十世紀作為一件獨奏樂器回歸音樂會舞臺,回歸屬于它的曲目,蘭多芙斯卡功不可沒。她表現的是一種在歷史和現實之間的“折中主義”。在1909年出版的《古樂》(La Musique Ancienne)一書中,她就闡明了尊重音樂的歷史性但不拘泥于表面上精確重現的理念,而下面這段出自她常年的伴侶德妮絲·雷斯圖(Denise Restout)1965年出版的《蘭多芙斯卡談音樂》中的話更能概括她的藝術追求:

我們代表了一種歷史的積累,并且毫無能力違背這一事實,我們為何要反叛它呢?讓我們有意識地服從于事物的這種變化吧。我從未試圖精確復制那些早期大師們的行為;相反,我學習、審視、熱愛并重新創造。

經過近半個世紀的探索,早期音樂復興開啟了全新的維度,即全面運用古樂器,致力于根據歷史證據重新呈現作品原貌,還原其誕生時的聽覺體驗。圍繞這一主題,早期音樂藝術家們也開始展現出截然不同的立場和側重點,音樂演奏的“本真性”不僅成為學術理想,也開始被用作具有商業價值的標簽,這些現象后來都深刻影響了二十世紀下半葉的古典樂壇。