中國市域新型工業化高質量發展:水平測度、組群分析與推進策略

傅聯英 黃博林 古洋洋 蔡煜

[收稿日期] 2024-01-09

[基金項目]本文是國家社科基金重點項目(項目號:22AJY016)的階段性研究成果。

[作者簡介]傅聯英,華僑大學經濟與金融學院教授,博士生導師,博士,研究方向:產業組織理論與工業經濟高質量發展。黃博林,華僑大學經濟與金融學院碩士研究生,研究方向:產業經濟學。古洋洋,華僑大學經濟與金融學院博士研究生,研究方向:新型工業化。蔡煜(通訊作者),華僑大學經濟與金融學院碩士研究生,研究方向:產業高質量發展。

[摘要]深刻把握新時代新型工業化的特征事實,需將高質量發展的要求與標準貫穿新型工業化全過程。本文基于新發展理念構建市域新型工業化高質量發展水平的測度體系,利用熵值法測算2012—2021年各地級市新型工業化高質量發展水平指數,運用Dagum基尼系數分解代表性城市群的空間差異及主要來源,借助Morans I指數檢驗市域新型工業化高質量發展的空間相關性,采用障礙因素診斷模型剖析市域新型工業化高質量發展進程中的阻力因素。研究發現:(1)市域新型工業化高質量發展指數總體呈現上升態勢,但水平有待提高;在層級分布上呈現高水平與低水平相當、中高水平和中低水平集簇的“紡錘型”形態。(2)在時序上,新型工業化高質量水平的差距隨時間演進呈現下降→上升→下跌→上浮的“W”形演變特征,總體差距主要來源于城市群間差異;在空間上,新型工業化高質量發展表現出正向空間集聚特征。(3)公共研發強度、信息基礎設施、科技人才根基是制約城市新型工業化高質量發展的主要障礙因素。基于以上事實,本文從培育工業新質生產力、推動區域協調化發展和緊抓關鍵破局著力點三方面,提出加快推進新型工業化高質量發展的策略與建議。

[關鍵詞] 新型工業化;高質量發展;熵值法;城際差距;障礙因素

[中圖分類號] F062.9? [文獻標識碼]A? ?[文章編號]1000-4211(2024)02-0001-21

一、引言

我國工業正處于“由大變強”的關鍵節點,推動新型工業化的高質量發展是把握發展戰略機遇、塑造競爭新優勢的必然選擇。2023年9月,習近平總書記就推進新型工業化作出重要指示,“把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程,把建設制造強國同發展數字經濟、產業信息化等有機結合,為中國式現代化構筑強大物質技術基礎”。然而,百年未有之大變局正加速演進,地緣沖突、大國博弈和逆全球化等復雜因素相互交織。新型工業化的推進之路既有新一輪科技革命和產業變革帶來的歷史機遇,也面臨“卡脖子”“使絆子”等風險挑戰。夯實新型工業化高質量發展根基,既是亟待解決的時代課題,也是建設社會主義現代化國家的關鍵路徑。為此,黨的二十大將“基本實現新型工業化” 作為到2035年我國發展的總體目標,強調“推進新型工業化,加快建設制造強國”。在此背景下,中國新型工業化高質量發展水平如何?障礙因素為何?對該問題的回答有助于加深對我國新型工業化發展現狀與薄弱之處的認知。

為切實推動新型工業化高質量發展,有必要深刻地理解新型工業化的新發展內涵,科學合理地測度新型工業化高質量發展水平。據此,本文將研究視角轉向地級市層面,結合經典的工業化階段理論與習近平總書記的經濟思想,將高質量發展戰略要求融入新型工業化測度體系中,全面評估我國市域新型工業化高質量發展水平。具體而言,本文采用熵值法量化測度2012—2021年中國市域新型工業化高質量發展水平,并借助自然斷裂法、Dagum基尼系數分解法、Morans I指數與障礙因素診斷模型展開分析。本文不僅從時空雙維度出發,形象地刻畫新型工業化高質量發展情況、區域差異與收斂性特征,揭示其空間分布格局與時間演進路徑,深入挖掘組群間差異與來源;而且,本文從新型工業化高質量發展進程中的障礙因素入手,通過厘清新型工業化高質量發展進程中的障礙因素,從而針對新型工業化高質量發展進程中的薄弱之處提出推進策略。對于上述內容的把握,既有助于客觀認知中國新型工業化高質量發展的實際狀況和分布動態,又能夠為推動各地區新型工業化高質量發展水平的全面提升提供借鑒思路,具有積極的理論價值和現實意義。

二、文獻回顧與述評

現有文獻主要遵循“新型工業化的歷史演進→新型工業化的時代內涵→傳統工業化的測評體系→新型工業化的時空特征”的思路,對新型工業化的歷史邏輯、理論邏輯、特征事實和政策意蘊開展研究。

(一)新型工業化的歷史演進

工業化源于英國第一次工業革命僅使用煤炭和人力資本組成原始工業模式(Cameron,1985),后伴隨著第二次工業革命期間電力的使用(Mokyr and Strotz,1998)、第三次工業革命期間互聯網的膨脹(Taalbi,2019),逐漸演化為現如今的“工業4.0”,即普及數字技術的第四次工業革命(Philbeck and Davis,2018)。中國對工業化的探索起步較晚,初期主要在蘇聯專家和設備的援助下(顏英和何愛國,2019),舉全國之力優先發展重工業,在短期內建成獨立、完備的工業體系(孫星等,2020)。而后,在“四個現代化”目標和“三步走”戰略的指引下,融入了多個“中國式”的特色內容,開創了中國式的工業化道路(任志江等,2022)。但是,工業化發展仍存在諸如農村勞動力向工業化部門轉化速度緩慢、工業結構不合理、能源利用率低、環境污染嚴重及高新科技水平不夠等問題(曹建海和李海艦,2002)。鑒于國內外傳統工業化道路的經驗教訓,黨的十六大上首次提出“中國式新型工業化道路”,即“堅持以信息化帶動工業化,以工業化促進信息化,走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子”。而后,黨的十七大和十八大又完善了“中國特色”和“四化”同步的戰略部署。進入新時代,中國業已建成完備的工業體系,成為世界第一工業大國和世界第二大經濟體。黨的十九大和黨的二十大針對新型工業化道路先后增添了“人與自然和諧共生”“創新引領發展”“經濟著力點放在實體經濟上”等實踐路徑,中國新型工業化道路逐步向著創新驅動、可持續發展的高質量工業化轉型(黃群慧,2021)。

(二)新型工業化的時代內涵

國內外文獻將經典工業化理論和中國實際狀況相結合,探索符合中國國情、具有中國特色的社會主義工業化道路。霍夫曼定理(Hoffmann,1963)和工業化階段論(Bar-El,2019)支撐了早期重工業的探索過程,可用于劃分工業化所處的發展階段。在發達國家率先推進“工業4.0”的建設后,我國吸取發達國家的經驗教訓,取其精華去其糟粕,創造性地融入本土工業化建設進程中,減少了“試錯”成本,發揮了“后發優勢”(林毅夫和張鵬飛,2005;樊綱,2023)。然而,中國式新型工業化的轉型之路仍需要“摸著石頭過河”,是實踐、認識、再實踐、再認識的曲折前進之路。工業化發展不可避免地存在諸如農村勞動力向工業化部門轉化速度緩慢、工業結構不合理、能源利用率低、環境污染嚴重及高新科技水平不夠等問題(曹建海和李海艦,2002)。據此,黨中央逐步將“四化”同步發展論、新發展理念和高質量發展融入新型工業化的建設。“創新、協調、綠色、開放、共享”的新發展理念,不僅代表著滿足人民日益增長的美好生活需要的發展,也是高質量發展聚焦于實踐的濃縮體現(何立峰,2018)。在黨和國家的助推下,高質量發展支撐著新時代國家現代化建設(張軍擴等,2019),以高質量發展為導向、為基礎、為動力的新型工業化,是新型工業化的嶄新內涵(郭克莎,2024)。

(三)傳統工業化的測評體系

國內對傳統工業化的研究相對成熟,主要從經濟發展水平、產業結構、就業結構和城鎮化水平四個方面對傳統工業化進行測度(商勇,2015)。陳佳貴等(2006)選取人均GDP、一二三產業產值比、制造業增加值比重、人口城市化以及第一產業就業比作為指標體系,利用層次分析法分析了中國地區工業化進程。然而,新型工業化的指標體系隨著國情與時代變化不斷完善,在不同發展時期呈現出不同的特點。早期的研究框架較為單一,工業化測評體系構建大多基于“新型工業化”的本質概念,結果更多展現新型工業化戰略實行初期的情況。李美洲和韓兆洲(2007)從工業化進程、科技與信息化、環境與資源、經濟效益及人力資源五個層面入手選取指標,通過加權平均法測算總指數。中期研究則在早期研究的基礎上融入了更多的時代內涵和中國特色,其指標體系的構建新增黨的十七大提出的“現代化產業”和黨的十八大提出的“四化”同步發展戰略(楊韡韡和李平,2011)。近期的研究結合國家的戰略布局引入了更多的前沿指標,諸如反映三次產業占比的前述變化趨勢綜合指標-工業化率(尹虹潘,2019)、結合高質量發展要求的省域產業發展質量測度(付晨玉和楊艷琳,2020)。

(四)新型工業化的時空特征

已有文獻就新型工業化的空間分布與時序演進方面展開分析。從空間上看,新型工業化地區分化趨勢仍然明顯,呈現“橄欖型”分布結構,中部地區諸如湖北、湖南、重慶等省份發展迅速,但發展重難點仍在西部地區(唐浩和賀剛,2014)。進一步研究表明,區域差異依然存在,且展現出自東向西的梯度分布特征,東部地區雖發展減緩卻是全國新型工業化水平的主要支撐;中部地區始終保持著上升態勢,并且在“十三五”中后期實現了對全國平均水平的超越(李鵬和蔣美琴,2023)。從時序上看,我國新型工業化進程呈現持續穩步上升的局面,信息與科技占據較大一部分貢獻,環境資源指標也出現一定的回升。但與發達經濟體相比,我國的人均GDP水平和城市化率水平仍有待提高(陳衍泰等,2017)。新型工業化正在邁向高質量發展道路,在“雙碳”等政策鼓勵與技術創新的雙重保障下,資源環境層面的指數實現跨越式增長。此外,在我國“智能化”和“數實融合”兩大系統性工程的推進下,工業數字化平均水平也呈現波動上升的態勢(項肖等,2023)。

(五)文獻評述與邊際貢獻

現有文獻探索了傳統與新型工業化之間的區別,對新型工業化的概念內涵、測度體系、發展現狀與局限之處的研究較為成熟且完善,但仍存在兩項略顯薄弱之處。第一,研究視角方面。多數研究主要關注國別、省域、特定城市群與企業層面,僅從宏觀(國家、省域、城市群等)與微觀(企業)視域展開研究,深入考察宏觀和微觀視角下新型工業化的發展水平。然而,與中觀城市層面新型工業化的發展水平相關的研究甚寡,導致宏觀、中觀與微觀之間存在斷層,從而形成了理論與實證視野盲區。就新型工業化而言,如果忽略了中觀城市層間的新型工業化發展水平,就無法為宏觀與微觀新型工業化發展水平提供堅實、充足且細致的事實證據。因此,亟待從中觀視角切入,承上啟下地鏈接宏觀與微觀,以拓寬研究視角豐富性。第二,測度體系方面。現有研究直接根據新型工業化的本質特征即知識化、信息化、全球化和生態化四重維度構建測度體系,此類文獻初步勾勒出新型工業化的多維特性。但是,這種測度體系更偏重于對新型工業化內涵特征的描述,對高質量發展關注不足。處于新發展階段,中國工業化進程已步入后期階段上半期,工業化的發展方向已由“求量”轉變為“求質”。中國的新型工業化不是走發達國家走過的“先污染后治理”老路,而是要走出一條中國式的工業化新路(郭克莎,2024)。中國式的新型工業化不僅“新”在發展方向,更“新”在發展要求,核心在于推進高質量發展的新型工業化。然而,現有指標體系并未將高質量發展戰略融入其中,缺乏對新型工業化高質量發展水平的認識,無法充分評估當下新型工業化的高質量發展狀況。因此,不能簡單地依據新型工業化的本質特征來構建指標體系。

區別于現有文獻,本文可能的貢獻有兩個方面:(1)研究視域貫穿化。本文將研究視域從宏觀的國別層面、省域層面或單一城市群,轉向中觀的地級市層面,貫通了宏觀-中觀-微觀三重視閾,闡釋了新型工業化高質量發展的內在機理與特征事實,提供了中觀城市證據,細化研究的“顆粒度”。(2)指標構建時代化。2023年9月習近平總書記就推進新型工業化作出重要指示指出“把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程”,這無疑給新型工業化發展增添了新要求——高質量發展。推進新型工業化的高質量發展是黨中央統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事,對新發展階段、新時代背景充分精準研判后作出的重大戰略部署。但是,已有新型工業化指標體系中鮮有體現高質量發展要求。據此,本文以現有指標體系為重要參考,基于新時代新征程提出的新要求,通過“創新、協調、綠色、開放、共享”新發展理念構建新型工業化高質量發展指數,更全面、更精準地分析新型工業化高質量發展水平。

三、新型工業化高質量發展水平的測度邏輯、測度方法及數據來源

(一)新型工業化高質量發展水平的測度邏輯

從理論導向上看,在新時代新征程,推進新型工業化,重點是推進新型工業化的高質量發展(郭克莎,2024)。從實踐取向上看,推進新型工業化需要構建自立自強的科技體系、高端先進的制造體系、低碳循環的綠色體系和內外循環的分工體系(中國社會科學院工業經濟研究所課題組等,2023)。因此,對新型工業化高質量發展水平的測度,應全面考察新型工業化發展的各個方位。新型工業化高質量發展不僅追求高質量的新型工業化發展過程,還注重高質量的新型工業化發展結果;不僅要把握新型工業化高質量發展的當前能力,還要挖掘新型工業化高質量發展的前景與潛力。參照現階段中國新型工業化建設的實際情況,結合新時代高質量發展的指導思想與理念,從“創新、協調、綠色、開發、共享”五個維度歸納新型工業化高質量發展的邏輯主線。具體如下。

第一,協調發展是新型工業化的內生特點。習近平總書記曾指出:“協調既是發展手段又是發展目標,同時還是評價發展的標準和尺度。”而協調發展不僅要在經濟效益平衡方面做足功夫,更要在區域協調、產業協調和城鄉協調方面鉚足動力(姚宇和劉振華,2024)。因此,本文將協調發展解構為產業結構與“四化同步”兩個層面。優化產業結構是實現區域協調發展的重要載體,本文選用工業增加值占農業和服務業增加值之和的比重來衡量三次產業結構的協調性;同時,為響應協調發展的內涵要求,結合“四化同步”中“工業化”“城鎮化”“農業現代化”“信息化”協調發展的根本需要,參考劉方媛和崔書瑞(2017)及王琴等(2023),本文選用工業企業全員勞動生產率、城鎮化率、農業機械總動力以及信息基礎設施發達程度作為四化同步的代理指標。

第二,自主創新是新型工業化的核心動能。工業部門的發展已由早期的高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變工業發展方式、優化工業生產結構、轉換工業增長動力的攻關期。新型工業化需要依靠自主創新,以實現低層次規模型擴張向高層次質量效益型發展的轉變(中國社會科學院工業經濟研究所課題組等,2023)。自主創新的支撐點是研發強度,發力點是科技人才,落腳點是通過建立自立自強的科技創新體系、提升自主創新產出以推進實現新型工業化。因此,本文從科技人才、研發強度和創新產出三個方面入手,參考陳景華等(2020)的研究,運用科研人員數占全部從業人員數的比重作為自主創新的科技人才根基;借鑒李二玲和崔之珍(2018)的研究,采用科研經費支出占政府財政一般支出的比重作為自主創新支撐點的代理指標;同時,結合中國社會科學院工業經濟研究所課題組等(2023)提出的“構建自立自強的科技體系”相關論述,選用發明專利授權數占發明專利申請數的比重作為自主創新落腳點的刻畫指標。

第三,開放共贏是新型工業化的空間形態。在經濟全球化的潮流之下,必須正確認識全球化與工業化的關系,新型工業化也不再局限于單一國家或地區,而是面向全球市場,新型工業化需要通過開放的姿態與各國共同發展,融入全球價值鏈之中,形成互利共贏的空間合作形態(黃群慧,2018)。因此,本文將開放共贏進一步聚焦到外商依存與國際競爭力層面,借鑒劉佳等(2023)的研究,選用規模以上外商投資工業企業數衡量外商依存程度;參考劉敏樓等(2023)的研究,選用工業進出口貿易總額評價國際競爭力。

第四,綠色低碳是新型工業化的本質要求。綠色低碳節能不僅是新型工業化的內在要求,更是高質量發展的應有之義。工業是我國能源消費的重要領域,也是實現綠色低碳可持續發展的關鍵環節。綠色低碳既要重視生態文明建設,又要倡導工業行業綠色發展與低碳轉型、減少污染物排放(中國社會科學院工業經濟研究所課題組等,2023),還要關注工業行業中廢物的可持續利用率(洪銀興,2019)。因此,在綠色環境效益方面,使用森林覆蓋率、建成區綠化覆蓋率作為環境支撐力的代理指標(魏敏和李書昊,2018);在城市綠色創新方面,選用綠色全要素生產率及綠色專利授權數加以衡量(刁秀華和李宇,2019;肖泉和李金生,2023);在能源利用方面,選用單位工業增加值能耗噸標準煤作為環境資源消費的評價指標(鹿晨昱等,2022);在三廢減排方面,選取單位工業增加值工業廢水排放量、單位工業增加值工業二氧化硫排放量及單位工業增加值工業煙塵排放量三則負向指標,以評價新型工業化建設過程中的污染排放情況(楊耀武和張平,2021);在污染物循環利用方面,選用污水處理廠集中處理率、工業固體廢物綜合利用率兩則正向指標,作為新型工業化綠色發展進程中資源可持續循環利用的代理指標。

第五,共建共享是新型工業化的根本目的。黨的二十大報告中強調:“要維護人民根本利益,增進民生福祉,不斷實現發展為了人民、發展依靠人民、發展成果由人民共享,讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。”而新型工業化的發展正處于由只重“量”高速增長轉變為保“質”保“量”的高質量發展中,必須始終將“滿足人民美好生活需要”作為首要奮斗目標,讓人民群眾擁有創造美好生活的物質基礎、生存環境和內生力量(胡海波等,2023)。因此,共建共享不僅需要考察新型工業化高質量發展的福利效應,還需要關注其在就業吸納層面的貢獻。據此,本文參考張震和劉雪夢(2019)、付晨玉和楊艷琳(2020)的研究,選用居民人均可支配收入、城鎮居民恩格爾系數來體現新型工業化高質量發展帶來的福利效應;結合中國社會科學院工業經濟研究所課題組等(2023)提出的“以人為本”的新型工業化發展根本宗旨,選用工業就業人數占總就業人數比重來評價新型工業化高質量發展的就業吸納能力。

綜上所述,本文根據高質量發展的內涵和新發展理念劃分出五重準則層,拆分出14個主題層,分別選取23項細分指標,構建新型工業化高質量發展水平測度體系(見表1)。

(二)新型工業化高質量發展水平的測度方法

為更好地量化新型工業化高質量發展水平,同時保證評價結果的可比性和客觀性。本文選用熵值法實證測度2012—2021年中國市域新型工業化高質量發展水平。熵值法計算步驟如下:

首先,對數據進行標準化處理:

正向指標: (1)

負向指標: (2)

在式(1)式(2)中,xtij表示第t年第i座城市第j項測評指標,為標準化后第年第座城市第項測評指標,共有h個年份、m座城市、n項測評指標。

隨后,計算指標體系的比重矩陣Ptij:

(3)

緊接著,計算第項指標的熵值ej:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

其中,,。

再者,計算第j項指標的差異系數:

(5)

再用計算各項指標的權重Wj:

(6)

隨后,計算各年份各城市的新型工業化高質量發展水平綜合指標指數Sti:

(7)

最后,計算出的新型工業化高質量發展水平綜合指標系數Sti,Sti [0,1],Sti越大表示城市i的新型工業化高質量發展水平越高;反之,該城市的新型工業化高質量發展水平越低。

(三)新型工業化高質量發展水平的數據來源

本文搜集2012—2021年中國270座地級市的面板數據作為研究資料,共計2700個觀測值。數據主要來源于《中國城市統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國環境統計年鑒》、各地方(城市)統計年鑒、國民經濟和社會發展統計公報等,個別缺失數據采用插值法或線性趨勢法予以補齊。

四、新型工業化高質量發展水平的實證測評與結果分析

基于高質量發展要求,本部分測算了2012—2021年270座地級市新型工業化高質量發展均值水平(見表2)。在樣本考察期內,中國市域新型工業化高質量發展均值水平得分位于0.1243~0.4270之間,說明我國新型工業化高質量發展水平尚存有較大的提升空間。此外,市域新型工業化高質量發展的區域分布相對不均衡現象值得重視。全國新型工業化高質量發展水平的得分均值為0.2213,有104座城市位于均值以上,有166座城市位于均值以下;平均得分位列首位的是北京市(0.4270),平均得分處于末位的是定西市(0.1243)。

為了更直觀地觀測各地級市新型工業化高質量發展水平的空間分布格局,本文參考王雅俊(2021)的研究,借助ArcGIS對新型工業化高質量發展水平的空間分布狀況進行可視化表征,結果如表3所示。具體測算步驟為:(1)以2012—2021年中國市域新型工業化高質量發展的均值水平為數據基礎,用自然斷裂法按照從低到高的順序依次取斷點值;(2)依據市域新型工業化高質量發展均值水平的斷點值和取值范圍,將樣本城市劃分為低水平、中低水平、中高水平和高水平四類城市組群,取值范圍分別為(0.1243,0.1752]、(0.1752,0.2238]、(0.2238,0.2908]、(0.2908,0.4270]。

從表3可知,中國市域新型工業化高質量發展綜合水平大體呈現出“紡錘型”分布特征。其中,高水平組群包含35座城市,“北上廣深”等城市承擔起“領頭雁”角色;中高水平組群涵蓋66座城市,大多集中在東南部沿海地區;中低水平組群數量最多,囊括122座城市,主體分布在“胡煥庸線”的東部地區,零星分布在“胡煥庸線”的西部地區;低水平組群共有47座城市,與中低水平組群分布態勢相反,主要分布在“胡煥庸線”的西部地區。高水平組群、中高水平組群、中低水平組群和低水平組群在數量上表現出高水平與低水平相當、中高水平和中低水平集簇的“紡錘型”分布態勢。“紡錘型”組群分布結構顯現出,我國新型工業化高質量發展存在“水平不充分、城際較平衡”現象。

五、新型工業化高質量發展的時空格局及組群分析

分析新型工業化高質量發展的時序演進規律與空間演化特征,有助于“因時施策、因地制宜”地推動新型工業化的高質量發展。因此,本部分采用描述性統計、Dagum基尼系數分解法和Moran's I指數,以刻畫市域新型工業化高質量發展水平的時序演進、空間差異與空間集聚事實。

(一)城市群規劃劃分

城市群是區域發展的核心區域。本文根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中的城市群規劃,參考方創琳等(2021)關于城市群的分類,選取長三角、珠三角、京津冀、長江中游、成渝五大城市群,詳見表4。

(二)新型工業化高質量發展的時序演進

將全部樣本分為五大城市群并計算樣本期內各地區新型工業化高質量發展水平的動態變化情況,結果如圖1所示。

綜合來看,2012—2021年城市新型工業化的高質量發展水平呈現出較為穩定的上升趨勢。具體而言:從2012年的0.23上升至2021年的0.29,漲幅為26.09%。在成熟城市群中,盡管珠三角城市群的新型工業化高質量發展水平在個別年份略有回落,但整體仍呈現出上升態勢;長三角城市群和京津冀城市群的新型工業化高質量發展水平均保持穩定的增長態勢。在新興城市群中,長江中游、成渝兩大城市群的新型工業化高質量發展水平呈現出良好的向上勢頭,以穩定的增幅緊跟成熟城市群的發展步調。

(三)新型工業化高質量發展的空間差異

本部分采用Dagum基尼系數分解法測算出新型工業化高質量發展水平的基尼系數,以剖析地區差異演變特征,見圖2或者圖3中的矩形曲線。從空間總體差異數值上看,五大城市群新型工業化高質量發展水平體現出下降趨勢,年平均降幅為0.98%。從空間總體差異變化趨勢上看,五大城市群新型工業化高質量發展水平的總體基尼系數呈現出“W”形時序演變特征,表現為“下降→上升→下跌→上浮”的變化態勢。首先,從2012年的0.142緩慢下降至2015年的0.138;隨后,出現劇烈反彈,于2018年上升至最高值0.146;緊接著,于2020年迅速回落至0.138;之后,輕微上浮至2021年的0.141。本文認為,塑造“W”形差異演進趨勢的可能原因有兩方面:

其一是效率變革和動力變革耦合所致。習近平總書記在闡述“三大變革”之間的關系時明確指出,以效率變革、動力變革促進質量變革,加快形成可持續的高質量發展體制機制。其中,效率變革的發力點是提高投入產出效率,動力變革的著力點是提升(綠色)全要素生產率,兩者的共同作用促進了質量變革。為此,本文基于綠色全要素生產率(動力變革)與工業企業全員勞動生產率(效率變革)之間的耦合協調關系,解釋新型工業化高質量發展水平總體差距的變動。動力變革與效率變革的耦合協調度越高,新型工業化高質量發展水平的差距會越低,反之則反是。圖2中的三角形曲線是效率變革與動力變革之間的耦合協調度變動軌跡,大體呈現“上升→下降→上升→下降”變動態勢,與新型工業化高質量發展水平的基尼系數曲線大致呈反向對稱關系,這粗略地驗證了我們的猜想。

其二是區域間公共研發強度勢差所致。習近平總書記在黨的二十大報告中強調了“科技是第一生產力”的論斷,提出以高水平科技自立自強支撐引領高質量發展。基于公共研發對私人研發的擠入原理,本文進一步認為,公共研發是加快培育第一生產力的第一支撐力和第一引領力,區域間公共研發強度差別是導致新型工業化高質量發展水平總體差距的關鍵誘因。區域間公共研發強度的差別越大,新型工業化高質量發展水平的差距越高。圖3中的圓點曲線是區域間公共研發強度基尼系數的時變軌跡,大體呈現“下降→上升→下跌→上浮”變化態勢,與新型工業化高質量發展水平的基尼系數曲線大致呈同向變動關系,這也粗略地驗證了我們的猜想。

在上述分析的基礎上,本文將總體差異進一步分解為城市群內差異、城市群間差異及超變密度三部分,并考察各部分對總體差異的貢獻大小。

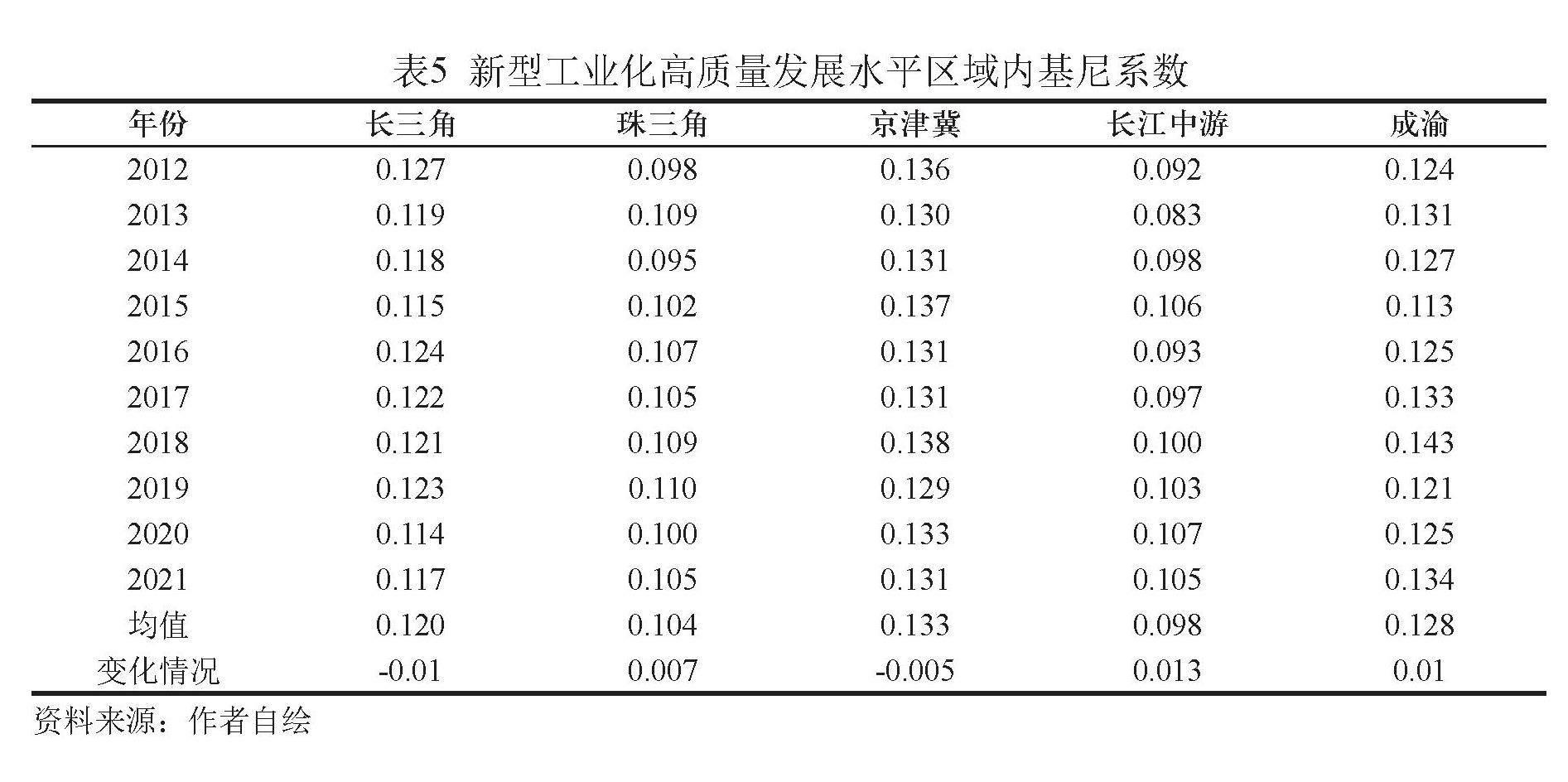

1. 城市群內差異。如表5所示,樣本期內,長三角城市群和京津冀城市群區域內差異逐步縮小;珠三角城市群、長江中游城市群以及成渝城市群區域內差異逐漸擴大。具體而言:(1)長三角城市群的區域內差距從2012年的0.127波動降至2021年的0.117,降幅為7.87%;京津冀城市群的區域內差距從2012年的0.136震蕩下降至2021年的0.133,降幅為2.21%。盡管城市群內尚存些許發展不平衡現象,但仍呈現出區域內差距縮小的特征事實。可能的原因是:長三角城市群和京津冀城市群中包含諸如上海、深圳、蘇州和北京等工業強市,新型工業化高質量發展已處于領先狀態,人才、資金等資源要素通過“擴散效應”逐步向周邊城市輻射,推動城市群內協同發展。(2)長江中游城市群的區域內差距增幅最為明顯,達到14.13%;成渝城市群和珠三角城市群的區域內差距緊隨其后,增幅分別為8.06%和7.14%。珠三角城市群、長江中游城市群以及成渝城市群的區域內差距表現出擴大化態勢。可能的原因在于:珠三角城市群擁有諸如廣州、深圳等城市,因其得天獨厚的地理優勢和層出不窮的高新技術與產業的加持,使其在新型工業化高質量發展過程中表現出迅猛的發展勢頭;長江中游城市群和成渝城市群中含有重慶、成都及武漢等新一線城市,這些城市工業基礎良好、工業底蘊深厚,對人才、資金、技術等生產要素的吸納能力強,不斷地從周邊城市吸納資源,通過“虹吸效應”形成差距,擴大了城市群內部差異。

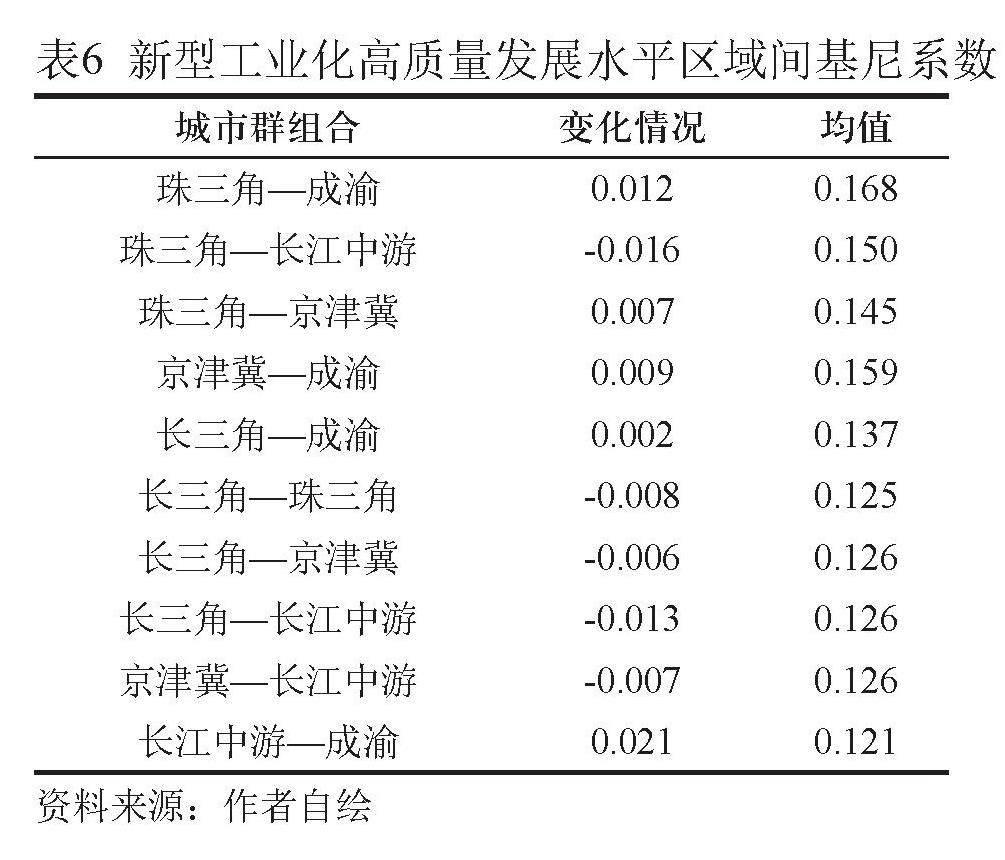

2.城市群間差異。表6刻畫了五大城市群在2012—2021年間的區域間差異變化情況。從表6中列舉的十種區域空間差異變化情況及基尼系數均值水平分析可得:(1)就區域間差距變化情況而言,珠三角—長江中游、長三角—珠三角、長三角—京津冀、長三角—長江中游、京津冀—長江中游變化情況均為負數,說明成熟(老牌)城市群之間正逐步縮小差距,而新興城市群諸如長江中游城市群,也正加快新型工業化的發展腳步,縮小與成熟(老牌)城市群之間的差距。成渝城市群與其他四大城市群之間的變化情況均為正數,與其他城市群之間的差距正逐步拉大。(2)就區域間差距高低而言,珠三角—成渝、京津冀—成渝、珠三角—長江中游的區域間基尼系數的均值處于前三位,說明珠三角城市群、京津冀城市群等成熟(老牌)城市群與新興城市群之間“新老差異”仍然較大,區域間新型工業化高質量發展的協調性較弱。長江中游—成渝、長三角—珠三角的區域間基尼系數的均值處于末兩位,表明“老老之間”與“新新之間”的差距較小,區域間新型工業化高質量發展的協調性相對較強。在其余城市群組合中,新型工業化高質量發展的區域間基尼系數均值處于中等差距范疇。

3.區域差異的來源及貢獻。圖4展示了五大城市群新型工業化高質量發展總體差異的來源,將其分解為區域內貢獻的差異、區域間貢獻的差異和超變密度(區域間與區域內的交疊作用)。樣本期內,從差異貢獻程度來看:(1)區域間差異的貢獻率最高,變動區間為42.56%~45.83%,平均貢獻率為43.91%,這說明區域間差異是五大城市群新型工業化高質量發展總體差異的主要來源。(2)超變密度是造成總體差異的第二大原因,其貢獻率處于29.54%~32.83%,平均貢獻率為31.21%。(3)區域內差異在2012—2021年基本保持穩定,其貢獻率保持在24.52%~25.75%,平均貢獻率為24.88%,并未出現大幅波動,對總體差異的貢獻程度最低。

(四)新型工業化高質量發展的空間集聚

1.全局空間自相關分析。地理學第一定律表明:事物之間普遍具有相關性,且相近事物之間的相關性更為強烈。因此,在上述對市域新型工業化高質量發展水平進行測度分析的基礎上,本文選用地理距離矩陣作為空間權重矩陣,計算出新型工業化高質量發展水平的全局Morans I指數(見表7)。結果顯示,2012—2021年市域新型工業化高質量發展水平的全局Morans I指數均顯著為正,證實了各城市間新型工業化高質量發展存在明顯的空間正相關性,意味著本城市新型工業化高質量發展水平的提高將會受到地理距離相近城市的影響。

2.局部空間自相關分析。為進一步呈現城際間的空間集聚特征,本文采用局部Morans I指數散點圖加以刻畫,結果如圖5所示。2012年與2021年市域新型工業化高質量發展水平的局部Morans I指數絕大部分都落入第一象限與第三象限,存在顯著的高—高集聚和低—低集聚兩種空間特征,說明中國市域新型工業化高質量發展具有正向空間集聚效應。

六、新型工業化高質量發展的障礙因素識別

本文參考佟孟華等(2022)的做法,采用障礙因素診斷模型對新型工業化高質量發展的指標層進行診斷,以厘清新型工業化高質量發展的阻力因素。表8匯報了2012—2021年市域新型工業化高質量發展水平的前3項障礙因素及其障礙度貢獻率。

表8結果顯示,樣本期內,自主創新是制約新型工業化高質量發展的主要準則層因素,協調發展是次要準則層因素。具體而言,自主創新層面的三項指標中有兩項出現在表8之中,分別為第一障礙因素“公共研發強度”、第三障礙因素“科技人才根基”;協調發展中,“信息基礎設施”的障礙度位居第二。

通過對障礙因素貢獻率變化的分析可知:(1)公共研發強度的障礙度貢獻率保持波動上升趨勢,始終是首位障礙因素。2021年公共研發強度的障礙度貢獻率高達22.71%,說明各城市工業研發強度較為薄弱。可能的原因在于:首先,政府財政一般支出更偏向于基礎設施建設和公共服務領域,研發支出比重相對較低;其次,創新主體進行自主創新面臨較長的周期、面對較高的不確定性,單靠政府的公共研發幫扶,在金額和時效等方面尚不能完全、適時地滿足創新主體的需求。(2)科技人才根基的障礙度貢獻率在2012—2016年間保持相對平穩。但是,2017年后科技人才根基的障礙度貢獻率出現波動上升態勢,2021年其障礙度的貢獻率達到新高,數值為12.09%,說明我國新型工業科技人才根基薄弱問題日漸凸顯。可能的原因在于:我國的新型工業化正處于高速增長向高質量增長轉換階段,自主創新正經歷從創新數量向創新質量的轉變。在創新數量的提升階段,自主創新的發展方式較為粗獷,科研人員從業規模提升較慢、結構欠合理,導致當前科研人員并不能完全滿足高質量創新的需要,關鍵性創新涌現不足。(3)信息基礎設施的障礙度貢獻率呈現穩定上升趨向,2012年其貢獻率為21.1%,2020年其障礙度的貢獻率上升至21.55%。盡管在2021年出現小幅下跌,但障礙度貢獻率仍然位居第二,為21.29%。可能原因在于:各城市的信息化、數字化和智慧化發展存在時滯和非同步,數字鴻溝橫亙于智慧城市與傳統城市之間。

綜上所述,自主創新和協調發展是未來新型工業化高質量發展中需要重點關注的準則層。提高科研經費投入、完善信息基礎設施和提升科研從業人員數量是促進新型工業化高質量發展的關鍵著力點。

七、研究結論與推進策略

(一)研究結論

本文在充分理解新發展階段新型工業化的嶄新內涵的基礎上,構建了由協調發展、自主創新、開放共贏、綠色低碳、共建共享五重特征維度。通過文獻梳理分析和理論邏輯推演,提取了二十三項細分指標構建新型工業化高質量發展的評價體系,運用熵值法對中國2012—2021年市域新型工業化高質量發展水平進行測度。在此基礎上,進一步分析了新型工業化高質量發展的時序動態演進、組群差異事實和空間集聚效應,并剖析了新型工業化高質量發展進程中的障礙因素。主要結論如下:

第一,從綜合水平與空間集聚上看,2012—2021年中國市域新型工業化高質量發展水平有待提高。使用自然斷裂法對市域新型工業化高質量發展水平進行分位后,將270座地級市劃分為高水平組群(35座)、中高水平組群(66座)、中低水平組群(122座)以及低水平組群(47座)四類,各占據所考察城市總數的12.96%、24.44%、45.19%和17.41%,高水平與低水平相當、中高水平和中低水平集簇的“紡錘型”分布態勢;中國市域新型工業化高質量發展存在正向的空間集聚效應,表現出顯著的低-低集聚與高-高集聚特征。第二,從時序演進與差異演變上看,新型工業化的高質量發展水平不斷上升,年均增長率為2.71%;總體差異主要來源于區域間差異,呈現出下降→上升→下跌→上浮的“W”形時序演變特征。第三,從障礙因素上看,公共研發強度、信息基礎設施、科技人才根基是阻礙新型工業化高質量發展的前三項因素,進一步提升新型工業化高質量發展水平需著重從這三方面發力。

(二)推進策略

為破除我國城市層面新型工業化“大而不強”“發展不充分”等問題,更好地服務于我國“2035年基本實現現代化”的遠景目標,本文基于上述結論探索性地提出以下三點推進策略:

1.培育工業新質生產力。從市域新型工業化高質量發展現狀來看,需要推動新型工業化高質量發展和培育工業新質生產力的有機結合,緊抓工業新質生產力“綠色化、創新性、智能化”的特點,以高水平的工業新質生產力支撐起新型工業化的高質量發展。(1)地方政府應培育“綠色化”的工業新質生產力,推進新型工業化朝著綠色可持續方向發展。在微觀層面上,地方政府需要加快綠色科技創新和先進綠色技術推廣,資源上實現“變廢為寶”、設備上實現“節能降碳”,鼓勵企業生產向綠色化轉型。在宏觀領域中,地方政府應推動構建綠色低碳循環工業體系,持續優化支持綠色低碳發展的工業政策工具箱,打造高效生態綠色產業集群。(2)各城市應當以科技創新引領現代化產業體系建設,通過推動工業創新發展促進形成工業新質生產力。一方面,地方政府可通過減稅降費等措施,以激勵企業加大創新研發投入;另一方面,地方政府也要加大科創投入力度,聚力培育工業高新產業和孵化前沿技術。政企協同發力,增強工業新質生產力的“創新性”,帶動新型工業化朝著自主創新方向發展。(3)地方政府應準確把握新一代人工智能發展的特點,以深度融合人工智能與制造業為核心,將智能制造定位為發展重點,以工業應用場景創新為引擎,加強人工智能在工業各領域中的實際賦能能力。除此之外,還要制定明確的智能制造政策框架,加強科技人才、技術標準、顛覆性科技預見、產業生態等支撐體系建設,建立多層次的合作網絡,來有效推進智能制造的發展,以匹配新質生產力的推進,深層次賦能新型工業化。

2.推動區域協調化發展。通過對樣本城市的分組剖析發現,在市域新型工業化高質量發展道路中,不僅在城市群間存有發展差距,而且各城市之間也體現出發展差別,區域發展不協調的問題亟待解決。(1)制定差異化發展戰略。各城市應著力“揚優勢補短板”,因地制宜地實施差異化區域發展戰略,推進新型工業化的高質量發展。地方政府應確保煅長板與補短板的統籌推進,激活內生動力,走出揚長補短、優勢互補的區域新型工業化高質量發展的新路子。(2)增強資源跨區流通性。地方政府應深化城市群與都市圈的協同發展,促進人口、資金、技術等各類生產要素合理流動和高效集聚。通過城市交通一體化與跨區產業協作化,破除資源流動障礙,促進異地資源互聯互通和區域協調發展,推動形成“強強聯合”“強弱協作”的區域新型工業化高質量發展新模式。(3)加大政策的傾斜力度。地方政府可通過加大政策傾斜力度,強化有利于資源要素向新型工業化高質量發展水平較弱地區配置的激勵機制,引導資金、技術、人才和管理向新型工業化高質量發展水平較弱地區聚集,有效增強區域新型工業化高質量發展的平衡協調性。

3.緊抓關鍵破局著力點。基于障礙因素的識別研究發現,信息化基礎不強、自主創新基礎薄弱和投入不足是新型工業化實現高質量發展的主要障礙,地方政府可針對性地進行政策調整。(1)在信息化布局層面,地方政府要積極推動信息化基礎設施建設下沉,特別是偏遠落后地區,要響應鄉村振興戰略,專款專項投資擴展高速互聯網覆蓋和普及移動電話,并打通城鄉聯通渠道,實現城鄉要素的雙向流動,逐步彌補城鄉信息化建設要素鴻溝,使得信息化紅利更加惠及農村農民。(2)在自主創新層面,地方政府應給予創新主體適度的公共研發支持,與私人研發形成互補。同時,鼓勵企業進行高質量技術創新,加快顛覆性技術的突破,協同解決“卡脖子”難題,以高質量創新驅動新型工業化高質量發展。此外,地方政府要統籌傳統工業、戰略性新興工業和未來工業,就未來產業發展需求及時制定產業標準化發展路線與科研人才培養模式,不斷加強自主創新和人才建設的匹配度,構建創新資金支持、創新質量提升和創新人才培養的協同發展政策體系。

參考文獻:

[1]Bar-El R. An approach to growth patterns in regional industrialization[G]. In Bar-El R., Bendavid-Val A., Karaska G. (Ed.), Patterns of change in developing rural regions[M]. London: Taylor and Francis, 2019: 97-116.

[2]Cameron R. A new view of European industrialization[J]. Economic History Review, 1985: 1-23.

[3]Hoffmann W G. The take-off in Germany[G]. In Rostow W W.(Ed.),The economics of take-off into sustained growth[M]. London: Palgrave Macmillan UK, 1963: 95-118.

[4]Mokyr J., Strotz R H. The second industrial revolution, 1870-1914[J]. Storia DellEconomia Mondiale, 1998: 19-21.

[5]Philbeck T., Davis N. The fourth industrial revolution[J]. Journal of International Affairs, 2018, 72(1): 17-22.

[6]Taalbi J. Origins and pathways of innovation in the third industrial revolution[J]. Industrial and Corporate Change, 2019, 28(5): 1125-1148.

[7]曹建海,李海艦.論新型工業化的道路[J].中國工業經濟,2003(01):56-62.

[8]陳佳貴,黃群慧,鐘宏武.中國地區工業化進程的綜合評價和特征分析[J].經濟研究,2006(06):4-15.

[9]陳景華,陳姚,陳敏敏.中國經濟高質量發展水平、區域差異及分布動態演進[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(12):108-126.

[10]陳衍泰,吳哲,范彥成等.新興經濟體國家工業化水平測度的實證分析[J].科研管理,2017,38(03):77-85.

[11]刁秀華,李宇.基于循環經濟的區域工業生態化測度與比較[J].中國軟科學,2019(05):185-192.

[12]樊綱.比較優勢與后發優勢[J].管理世界,2023,39(02):13-21+37+22.

[13]方創琳,張國友,薛德升.中國城市群高質量發展與科技協同創新共同體建設[J].地理學報,2021,76(12):2898-2908.

[14]付晨玉,楊艷琳.中國工業化進程中的產業發展質量測度與評價[J].數量經濟技術經濟研究,2020,37(03):3-25.

[15]郭克莎.深入理解推進新型工業化[J].財貿經濟,2024,45(01):17-27.

[16]何立峰.深入貫徹新發展理念推動中國經濟邁向高質量發展[J].宏觀經濟管理,2018(04):4-5+14.

[17]洪銀興.新時代社會主義現代化的新視角——新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化的同步發展[J].南京大學學報(哲學·人文科學·社會科學),2018,55(02):5-11+157.

[18]洪銀興.改革開放以來發展理念和相應的經濟發展理論的演進——兼論高質量發展的理論淵源[J].經濟學動態,2019(08):10-20.

[19]胡海波,毛純兵,周潔.中國工業數字化轉型的演變邏輯與未來展望[J].管理學刊,2023,36(04):112-126.

[20]黃群慧.改革開放40年中國的產業發展與工業化進程[J].中國工業經濟,2018(09):5-23.

[21]黃群慧.中國共產黨領導社會主義工業化建設及其歷史經驗[J].中國社會科學,2021(07):4-20+204.

[22]李二玲,崔之珍.中國區域創新能力與經濟發展水平的耦合協調分析[J].地理科學,2018,38(09):1412-1421.

[23]李美洲,韓兆洲.新型工業化進程統計測度及實證分析[J].經濟問題探索,2007(06):10-14.

[24]李鵬,蔣美琴.中國新型工業化進展、區域差異及推進策略[J].當代財經,2023,1-16.

[25]林毅夫,張鵬飛.后發優勢、技術引進和落后國家的經濟增長[J].經濟學(季刊),2005(04):53-74.

[26]劉方媛,崔書瑞.東北三省工業化—信息化—城鎮化—農業現代化—綠色化的“五化”測度及其協調發展研究[J].工業技術經濟,2017,36(08):35-42.

[27]劉佳,黃曉鳳,陳俊.高鐵與城市經濟高質量發展——基于地級市數據的實證研究[J].當代財經,2021,(01):14-26.

[28]劉敏樓,劉玉婷,黃旭.中國產業高質量發展的測度及時空演進特征研究[J].工業技術經濟,2023,42(11):121-131.

[29]鹿晨昱,成薇,黃萍等.中國工業綠色發展水平時空綜合測度及影響因素分析[J].生態經濟,2022,38(03):54-61+69.

[30]倪紅福,張志達.全球價值鏈重構與提高產業鏈供應鏈穩定性[J].清華金融評論,2022(10):48-51.

[31]任志江,林超,湯希.從新民主主義工業化道路到中國式現代化新道路——中國共產黨對現代化道路的百年探索[J].經濟問題,2022(02):17-26.

[32]商勇.中國新型工業化評價指標體系的構建和實證分析[J].區域經濟評論,2015(03):34-40.

[33]史丹.綠色發展與全球工業化的新階段:中國的進展與比較[J].中國工業經濟,2018(10):5-18.

[34]孫星,蔡盈芳,程楠等.論新中國工業化道路的形成和發展[J].南京理工大學學報(社會科學版),2020,33(01):1-8.

[35]唐浩.中國特色新型工業化的新認識[J].中國工業經濟,2014(06):5-17.

[36]唐浩,賀剛.中國特色新型工業化綜合評價指標體系的構建與實證研究[J].軟科學,2014,28(09):139-144.

[37]佟孟華,褚翠翠,李洋.中國經濟高質量發展的分布動態、地區差異與收斂性研究[J].數量經濟技術經濟研究,2022,39(06):3-22.

[38]王琴,李敬,丁可可等.數字基礎設施、要素配置效率與城鄉收入差距[J].統計與決策,2023,39(09):29-34.

[39]王雅俊.西部地區新型工業化發展質量測度與評價[J].科技管理研究,2021,41(02):45-53.

[40]王瑜煒,秦輝.中國信息化與新型工業化耦合格局及其變化機制分析[J].經濟地理,2014,34(02):93-100.

[41]魏敏,李書昊.新時代中國經濟高質量發展水平的測度研究[J].數量經濟技術經濟研究,2018,35(11):3-20.

[42]肖泉,李金生.土地價格扭曲影響城市綠色全要素生產率研究——基于綠色創新能力視角[J].華東經濟管理,2023,37(05):62-72.

[43]項肖,范巧,黃依潔.中國工業數字化水平測度及其時空演變研究[J].工業技術經濟,2023,42(07):14-22.

[44]顏英,何愛國.新中國七十年的工業化道路[J].福建論壇(人文社會科學版),2019(07):19-30.

[45]楊韡韡,李平.新型工業化評價指標體系及測度分析[J].經濟管理,2011,33(10):1-8.

[46]楊耀武,張平.中國經濟高質量發展的邏輯、測度與治理[J].經濟研究,2021,56(01):26-42.

[47]尹虹潘.中國工業化水平的重新測度[J].經濟學家,2019(03):35-42.

[48]姚宇,劉振華.新發展理念助力新質生產力加快形成:理論邏輯與實現路徑[J].西安財經大學學報,2024,37(2):1-12.

[49]張軍擴,侯永志,劉培林等.高質量發展的目標要求和戰略路徑[J].管理世界,2019,35(07):1-7.

[50]張震,劉雪夢.新時代我國15個副省級城市經濟高質量發展評價體系構建與測度[J].經濟問題探索,2019,(06):20-31+70.

[51]中國社會科學院工業經濟研究所課題組,史丹.“十四五”時期中國工業發展戰略研究[J].中國工業經濟,2020(02):5-27.

[52]中國社會科學院工業經濟研究所課題組,史丹,李曉華等.新型工業化內涵特征、體系構建與實施路徑[J].中國工業經濟,2023(03):5-19.

High-quality Development of New Industrialization in China: Quantitative Measurement, Group Analysis and Promotion Strategy

Fu Lianying, Huang Bolin, Gu Yangyang, Cai Yu

(School of Economics and Finance, Huaqiao University, Quanzhou 362021)

Abstract: To deeply grasp the fact of the characteristics of new industrialization in the new era, the requirements and standards of high-quality development should be carried through the whole process of new industrialization. Based on the new development concept, this paper constructs a measurement system for the level of high-quality development of new industrialization in municipalities, measures the index of high-quality development of new industrialization in each prefecture-level city from 2012 to 2021 using the entropy method, decomposes the spatial differences of the representative urban agglomerations and their main sources using the Dagum Gini coefficient, and examines the spatial correlation of the high-quality development of new industrialization in municipalities with the help of the Morans I index. With the help of Morans I Index, the study examines the spatial correlation of the development of new industrialization of high quality in the city area, and adopts the diagnostic model of obstacles to analyze the resistance factors in the process of high-quality development of new industrialization of city area. The study found that: (1) The index of high-quality development of new industrialization in the city area shows a general upward trend but the level needs to be improved, and the distribution of the tiers shows a "spindle-shaped" pattern in which the high level is comparable to the low level, and the medium-high level and the medium-low level are clustered. (2) In terms of time sequence, the gap between the high-quality level of new industrialization and the time evolution shows a "W" evolution characteristic of decline → rise → decline → upward fluctuation, and the overall gap mainly originates from the difference between city clusters; spatially, the high-quality development of new industrialization shows positive spatial clustering characteristics. (3) Public R&D intensity, information infrastructure, and scientific and technological talents are the main obstacles to the high-quality development of new industrialization in cities. Based on the above facts, this paper puts forward strategies and suggestions for accelerating the high-quality development of new industrialization from the aspects of fostering new industrial productivity, promoting regional coordinated development, and grasping the key breakthrough points.

Key Words:New Industrialization; High-quality Development; Entropy Value Method; Inter-City Gap; Obstacle Factors