文化自信背景下徽墨技藝傳承的問題與對策研究

※ 投稿時間:2023-11-24

項目來源:安徽省社會科學創(chuàng)新發(fā)展研究課題(2022cx128);安徽省社會科學創(chuàng)新發(fā)展研究課題(2022cx110);安徽省質(zhì)量工程項目(2022jyxm1455)

作者簡介:劉璟頡(1992-),女,安徽黃山人,講師,主要從事音樂學、教育學、徽學研究。

摘? ?要:中國“文房四寶”中的珍品——徽墨,產(chǎn)于唐末徽州府,2006年徽墨制作技藝也被納入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。目前徽墨技藝的傳承面臨傳承人青黃不接、人才培養(yǎng)難以為繼、技藝創(chuàng)新停滯不前等問題與挑戰(zhàn),破解徽墨傳承困境,需要提升認識高度、加強頂層設(shè)計,深挖文化內(nèi)涵、普及非遺教育,強化人才保障、建立傳承人隊伍,開拓發(fā)展視野、激發(fā)“非遺+旅游”活力,以堅守文化自信傳承徽墨技藝。

關(guān)鍵詞:徽墨制作技藝;非物質(zhì)文化遺產(chǎn);傳承;問題與對策

中圖分類號:TS951.23 文獻標識碼:A 文章編號:2095-9699(2024)02-0087-05

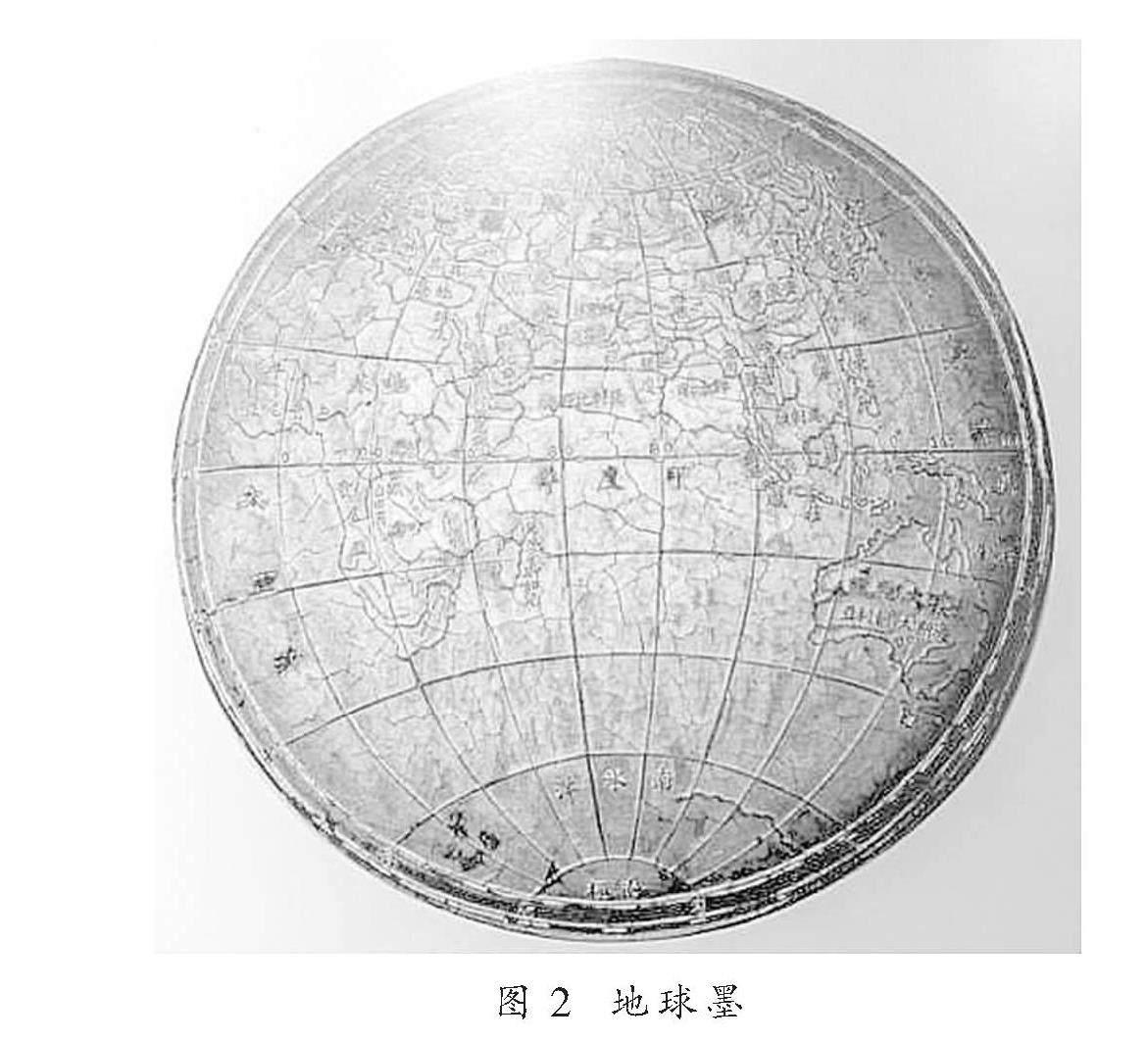

徽墨——墨中之王,是中國特有的傳統(tǒng)制墨技藝中的珍品,是聞名中外的“文房四寶”之一,是書畫家至愛至賴的信物。古人曾云“有佳墨者,猶如名將之有良馬也”。徽墨不僅具有書寫功用,同時集繪畫、書法、雕刻、造型等技藝為一體,成為一種綜合性的藝術(shù)珍品。其種類如地球墨、寶劍墨、瀛洲圖墨、龍香劑墨、龍翔鳳舞墨、羅漢墨等,均為絕世之作。對其研究,將有利于提高人們的審美理念和發(fā)現(xiàn)美的潛力,激發(fā)人們積極投身于優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的保護與傳承,滿足層次日益提高的精神文化需求,有利于徽墨制作技藝的活態(tài)性、完整性、品質(zhì)性傳承,推動徽墨制作技藝創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新性發(fā)展。

一、徽墨技藝源流

徽墨因產(chǎn)于徽州府而得名。其發(fā)展與徽州文化息息相關(guān),創(chuàng)作體裁廣泛,內(nèi)容豐富,有傳說故事、民間風俗、歷史話題、名人逸事、戲劇人物、生活境況、花鳥蟲魚、飛禽走獸、地域景色等,透露出深厚的文化底蘊。

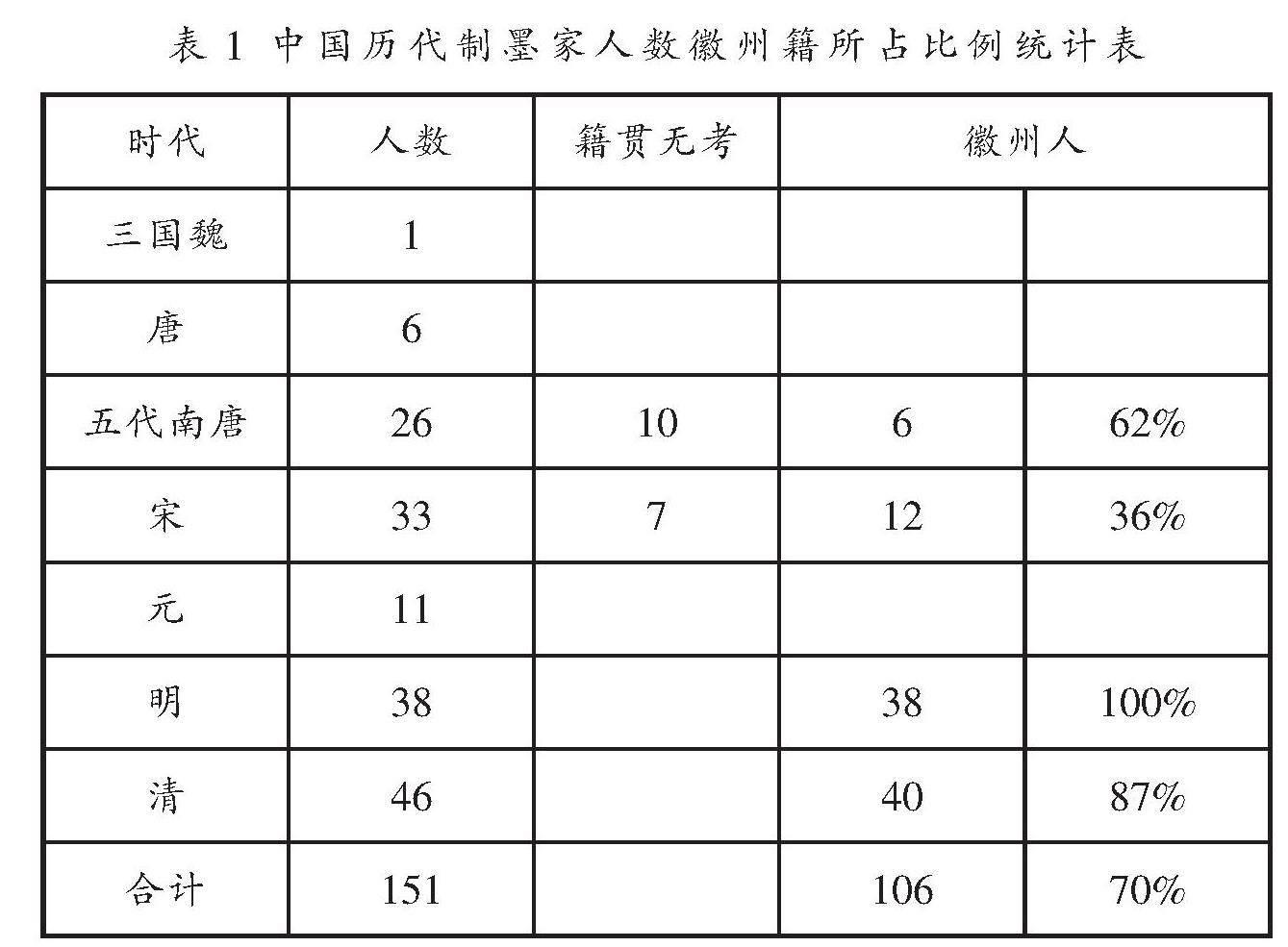

一般認為徽墨產(chǎn)于唐末。這可從祁門縣1978年從北宋墓中出土的“文府”墨得到佐證,殘墨長8.3厘米、寬2.7厘米、厚1厘米,是全國目前發(fā)現(xiàn)年代最早的徽墨,現(xiàn)收藏于中國徽州文化博物館(見圖1)。據(jù)《徽州府志》12卷記載,唐代末期,河北易水人李廷珪父子“流離渡江,睹歙中可居造墨,故有名焉。”北宋宣和三年(1121年)改歙州為徽州,李墨及其他各家之墨,遂統(tǒng)稱為“徽墨”。徽墨之名得以形成,“徽墨”遂成為墨的代名詞,從此,徽州成為中國制墨中心,墨肆林立,制墨業(yè)流派紛呈,制墨高手紛紛涌現(xiàn),制墨名家見諸史冊多達百余人,在中國歷代占有相當大的比例(見表1)。如耿氏、張遇、潘谷、吳滋、戴彥衡、葉茂實等,他們在選料、配方、燒制、用膠、杵搗等工藝方面都有獨到之處,徽州本土上出現(xiàn)了“徽人家傳戶習”的制墨景象。

表1 中國歷代制墨家人數(shù)徽州籍所占比例統(tǒng)計表

[時代 人數(shù) 籍貫無考 徽州人 三國魏 1 唐 6 五代南唐 26 10 6 62% 宋 33 7 12 36% 元 11 明 38 38 100% 清 46 40 87% 合計 151 106 70% ]

隨著社會經(jīng)濟迅猛發(fā)展,制墨技藝不斷進步,唐、宋時期,制墨業(yè)出現(xiàn)繁榮景象,至明代,徽墨業(yè)進入發(fā)展的黃金時代。

明代徽墨制作技藝大多已定制,制墨名家眾多,名品層出不窮,墨家的競爭也促使了徽墨精工制作和墨面的創(chuàng)意、設(shè)計以及產(chǎn)品的包裝、裝潢創(chuàng)新上的提升,制墨千姿百態(tài)、異彩紛呈,形成了以羅小華、程君房、方小魯為代表的歙縣墨派,及以詹華山、詹文生等為代表的婺源派。

清代,尤其是康、雍、乾時期,徽墨制作進入盛世階段。制墨業(yè)出現(xiàn)四大名家——曹素功、汪節(jié)庵、汪近圣、胡開文,他們將墨制成既有實用性,又具有高度欣賞價值的工藝品,作為商品推向市場,促進徽墨不斷發(fā)展,使徽墨之名馳名中外,一直流傳至今。特別值得一提的是汪近圣、胡開文改進創(chuàng)新,終于制成了有如“金不換”的文苑珍品。“胡開文”是清代四大家中的最后一家,也是徽墨業(yè)中的集大成者。清末,胡開文一家子弟眾多,獨樹一幟,在上海、廣州、武漢等十幾個城市設(shè)有分店,成為徽墨產(chǎn)銷的重要樞紐。1915年胡開文制“蒼珮室”牌“地球墨”,參加巴拿馬世界博覽會獲得金獎(見圖2),將徽墨推向世界,為中國徽墨爭得榮譽。

圖2? 地球墨

當代,徽墨恢復(fù)了茶墨、青墨、朱砂墨、五彩墨和古色古香手卷墨的生產(chǎn),并增添開發(fā)新的品種。徽墨制作技藝作為歷史文化遺產(chǎn)的傳承與保護得到國家的高度重視,創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展迎來了新的發(fā)展機遇。徽墨在非遺傳承人和非遺社會工作者、科研工作者的努力和社會各界積極參與下,傳承與保護體系更為完善。徽墨產(chǎn)業(yè)化水平也得到了提升,2006年徽墨制作技藝也被納入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,成功地申報為國家地理標志保護產(chǎn)品,并有徽墨國家級代表性傳承人4人,省級8人,市級31人,創(chuàng)建徽墨省、市級傳習基地10處,先后發(fā)展了胡開文墨廠等20多家制墨企業(yè)和作坊,使得久負盛名的徽墨獲得了新生。

二、徽墨技藝傳承存在的問題

作為中華文化最優(yōu)秀的積淀之一,徽墨制作技藝已被列入首批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,在歷史長河中有著輝煌的發(fā)展歷程,取得了卓越的歷史文化成就。隨著經(jīng)濟全球化、文化現(xiàn)代化、價值多元化、娛樂多樣化的影響,對徽墨制作技藝的活態(tài)性、完整性、品質(zhì)性傳承與保護,既帶來了機遇,也帶來了挑戰(zhàn),形勢嚴峻。

(一)徽墨技藝傳承人青黃不接

徽墨制作技藝非遺傳承受主觀和客觀因素影響而處在技藝流失和停滯狀態(tài)。

其一,從主觀因素來看,傳統(tǒng)思想會影響非遺傳承人的培養(yǎng)。“非遺”文化作為口傳心授的文化,其技藝的獲得是一個長期習得的過程,而中國傳統(tǒng)非遺傳承人傳承技藝、培養(yǎng)接班人多是以家庭、師徒或?qū)W堂的方式進行傳授,“傳男不傳女”“技藝不外傳”舊習限制了傳承人的選拔與培育。學堂的形式傳播比較廣泛。但是學習非常艱苦,愿學者寥寥,于是出現(xiàn)非遺傳承人“無徒”可授,“無人”傳承的尷尬,使得非遺傳承人面臨斷代的危險。

其二,從客觀因素來看,徽墨非遺項目本身性質(zhì)存在局限。徽墨非遺項目無法帶來直觀客觀的經(jīng)濟利益,造成非遺傳承人的流失,許多年輕人會選擇到大城市尋求發(fā)展而不愿在家跟隨祖輩學習非遺技藝,甚至,一些年富力強的傳承人也出現(xiàn)“改弦易轍”,使得非遺傳承人面臨流失的危險。在這種“斷代”和“流失”雙重夾擊下,非遺傳承人出現(xiàn)青黃不接和后繼乏人的境地[1]。

(二)徽墨技藝人才培養(yǎng)難以為繼

非遺傳承教育偏離現(xiàn)代教育體制,使得培養(yǎng)專業(yè)人才難的問題凸顯,出現(xiàn)了非遺傳統(tǒng)技藝存在如何走向民眾現(xiàn)代生活的難題,其原因主要存在于:

其一,缺乏較為完善的非遺傳承人保護培育機制。徽墨制作技藝涉及繪畫、雕刻、原料調(diào)配等多個領(lǐng)域,這就對傳承者提出不僅要了解徽墨生產(chǎn)流程,把握徽墨的制作技術(shù),還得具備良好的文化素養(yǎng)與雕刻知識等多方面知識與技能。當今社會尚未構(gòu)建完善的非遺文化傳承人培育機制,形成一條有“有制度、有傳承、有體系”非遺人才“成長鏈”來營造徽墨制作非遺文化傳承一個良性的“活”的生態(tài)空間,尚未構(gòu)建好通過“名師帶徒”過程來加強知識與技藝的傳授機制,這就影響著非遺文化傳承人培育成效。

其二,缺乏非遺文化傳承人保護的激勵機制。目前隨著國家對非遺文化的重視,各級政府設(shè)置了專項資金用于開展非遺文化保護傳承活動,卻忽略對傳承人培育經(jīng)費的投入和足夠人文關(guān)懷。掌握精湛技藝的民間藝人既沒得到經(jīng)濟上的資助,也未獲得精神上的榮譽和自豪而使得他們感受前景模糊,甚而產(chǎn)生失落和迷茫情緒,經(jīng)濟收入和社會地位不高,導(dǎo)致傳承人“無心”專注于非遺工作[2]。

(三)徽墨技藝創(chuàng)新停滯不前

徽墨制作技藝缺乏創(chuàng)新,成果轉(zhuǎn)化不足,影響徽墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展。具體表現(xiàn)在:

其一,家庭作坊式生產(chǎn)、“前店后坊”家庭經(jīng)營方式對于徽墨制作技藝的創(chuàng)新存在一定障礙。這種經(jīng)營方式,很難滿足社會和市場對徽墨產(chǎn)品制作提出多元化、精品化和品牌化的發(fā)展要求,在提升徽墨產(chǎn)品融入徽文化內(nèi)涵和制作技藝創(chuàng)新上存在技術(shù)與力量上不足。

其二,徽墨制作技藝成果轉(zhuǎn)化存在欠缺。在徽墨制作技藝傳承中,人們也意識到墨守成規(guī)會阻礙徽墨行業(yè)的發(fā)展,但缺乏徽墨制作研發(fā)機構(gòu)的支持,徽墨制作也只能憑借自身力量在不斷地探索中進行嘗試與創(chuàng)新。由于資金與技術(shù)力量不足,自主創(chuàng)新的積極性不高,加之更為嚴格的生態(tài)保護,徽墨生產(chǎn)的重要原料油煙和炭黑的短缺都對徽墨發(fā)展形成了挑戰(zhàn),影響徽墨制作產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

三、堅守文化自信,傳承徽墨技藝

徽墨制作技藝傳承與保護是一項系統(tǒng)性的工程,需要社會各方面的共同努力,只有緊跟時代步伐。堅守文化自信,堅持問題導(dǎo)向,深入研究影響徽墨技藝傳承與保護的諸多要素及存在的關(guān)鍵性問題,提出相應(yīng)對策與建議,補短板、強弱項,才能實現(xiàn)好徽墨制作技藝的傳承保護,推進徽墨制作技藝創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新性發(fā)展。

(一)提升認識高度,加強頂層設(shè)計

在徽墨制作技藝傳承保護上要制定出非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與管理的地方性辦法,并著力宣傳推廣,讓辦法落地生根,發(fā)揮實效。

其一,制定辦法與實施過程中要秉承“整體保護”原則,既體現(xiàn)對徽墨制作技藝的保護傳承目的性,更要體現(xiàn)出與之相關(guān)的自然、人文生態(tài)的整體性保護。既保證“文化原汁原味”,建立完善徽墨傳統(tǒng)文化“基因庫”,同時堅持“保護文化的多樣性”原則,注重對流動與變異而衍生的各種亞文化進行保護。

其二,強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào),要秉承“以人為本”“活態(tài)保護”原則,匯聚國家和社會力量加大對徽墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技藝傳承的支持,進行資金和政策傾斜。針對非遺,實施分級管理,以瀕危遺產(chǎn)保護優(yōu)先,進行緊急搶救,爭取對徽墨傳承人的最大的利益與榮譽,增強傳承人的職業(yè)榮譽感和自豪感。

其三,尊重傳承人的想法,做到“民間事民間辦”原則。盡快出臺相應(yīng)的政策法規(guī),從頂層設(shè)計層面加大對徽墨非遺產(chǎn)業(yè)的扶持力度。加強非遺代表性項目申報工作,優(yōu)化各級非遺項目保護名錄的類別構(gòu)成,民族構(gòu)成、地域構(gòu)成。擴大各級非遺保護名錄,形成以市級、縣級非遺名錄為基礎(chǔ),以國家級、省級非遺名錄為重點的“金字塔形”結(jié)構(gòu)體系。提振徽墨非遺傳承人和社會各界對非遺產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的信心,建立健全非遺知識產(chǎn)權(quán)保護機制、非遺產(chǎn)業(yè)監(jiān)管機制和非遺產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)機制。

(二)深挖文化內(nèi)涵,普及非遺教育

堅守文化自信,實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)換。徽墨制作技藝傳承與保護需要做好非遺文化資源到教育資源的價值轉(zhuǎn)化。徽墨制作技藝非遺教育中蘊含著豐富的文化價值、科技價值、育人價值、實踐價值。要做好徽墨制作技藝非遺文化到教育資源的轉(zhuǎn)化工作需要社會各界的廣泛參與;要充分發(fā)揮學校、科研機構(gòu)、企業(yè)、媒體等多方力量的帶動作用;廣泛組織形式多樣的非遺保護宣傳活動、非遺項目培訓(xùn)、展覽或者演出等,讓非遺進校園、進鄉(xiāng)村、進社區(qū)、進機關(guān)單位、進企業(yè),講好徽州故事,傳播好徽州文化,提升社會公眾對于非遺文化保護傳承的參與感。

其一,做好非遺文化向教育資源的轉(zhuǎn)化工作。這項工作需要學校、家庭和社會教育的共同努力。學校作為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育的主渠道、主陣地,要站在非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護視角下,通過嚴謹、系統(tǒng)、有組織地開展工作,合理利用資源,開設(shè)相關(guān)課程,課程編寫應(yīng)注重對我國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的編寫,重視培養(yǎng)學生對優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的認知,重視學生對徽墨文化的興趣在徽墨制作技藝傳承發(fā)展方面發(fā)揮作用,鼓勵并引導(dǎo)學生進入文化產(chǎn)業(yè),發(fā)揮功效。我們要注重推進非遺傳承與高校教育的融合,積極推進徽墨非物質(zhì)文化遺產(chǎn)走進校園,融匯課堂、深入教材、圍繞學生在校學習課程進度和安排,結(jié)合實物及制作技藝展示,追溯源流,進行現(xiàn)場體驗與課下實踐,主動邀請徽墨制作傳承人走進校園,走上課堂,讓師生走入徽墨制作車間,近距離接觸徽墨制作過程,體驗徽墨制作技藝、學習徽墨制作這種獨特的“匠心”與“匠人精神”,為非遺保護傳承提供可能。

其二,運用好信息化技術(shù)實現(xiàn)高質(zhì)量非遺文化教育。大數(shù)據(jù)、云計算、網(wǎng)絡(luò)直播等現(xiàn)代化數(shù)字技術(shù)的發(fā)展為非遺文化的保護和傳播探索出了新的途徑,為非遺傳承和保護的數(shù)字采集、信息檢索、可視化展示宣傳帶來了可能,讓數(shù)字技術(shù)為非遺文化賦能,讓非遺更加鮮活,走進廣大民眾的現(xiàn)代生活,做到非遺文化資源的教育轉(zhuǎn)化與時代同頻共振[3]。

(三)強化人才保障,建立傳承人隊伍

傳承人是非遺傳承的承載者、傳承者、創(chuàng)造者,保護傳承者則是非遺技藝傳承保護的關(guān)鍵。堅定文化自信,制定措施解決傳承人保護面臨的問題。

其一,建立非遺傳承人保護制度。首先,建立科學可行的代表傳承人選拔的標準,對照標準推薦和選拔非遺優(yōu)秀傳承人成為代表傳承人。其次,建立科學嚴謹?shù)膫鞒腥诉x拔制度,創(chuàng)造好的環(huán)境,讓非遺傳承起關(guān)鍵性作用的傳承人肩負重任,發(fā)揮傳承保護主體作用。再次,建立非遺技藝檔案庫,利用信息化技術(shù)將非遺傳承技藝采集歸檔,建立非遺技藝數(shù)據(jù)庫,將非遺技藝拍攝成像并部分制作成光盤收藏,以備傳習之用。

其二,建立傳承人身份地位保障制度。強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、加強經(jīng)費保障,完善政策支持、健全服務(wù)保障,加強宣傳引導(dǎo),營造全社會關(guān)心非遺傳承保護的濃厚氛圍,讓傳承者在政治、經(jīng)濟和社會地位上得到充分保障,創(chuàng)造出最優(yōu)環(huán)境,建立最廣闊傳習空間來調(diào)動傳承者的積極性,發(fā)揮傳承人在徽墨非遺保護傳承方面的優(yōu)勢和作用,讓他們充滿自信、衣食無憂地潛心于非遺技藝傳承保護,通過“名師帶徒”過程,發(fā)揮師承效應(yīng),做好傳幫帶,做好徽墨非遺傳承人的培養(yǎng)。

其三,增強高校、科研院所、企業(yè)合作。充分發(fā)揮高等院校、科研機構(gòu)、企業(yè)和媒體等多方面的力量,深入細致地研究,不斷挖掘深層的徽墨非遺歷史、藝術(shù)、文化因素,做好技術(shù)研發(fā),做好代表性非遺傳承人的系統(tǒng)培訓(xùn)工作,通過系統(tǒng)培訓(xùn)提高代表性非遺傳承人的藝術(shù)眼界和學養(yǎng),鼓勵部分傳統(tǒng)“匠人”向藝術(shù)家轉(zhuǎn)型,不斷完善非遺人才隊伍建設(shè)。

(四)開拓發(fā)展視野,激發(fā)“非遺+旅游”活力

堅守文化自信,推動文旅重組融合。在旅游業(yè)的加持下,通過地方特色非遺體驗,徽墨制件得到長久的延續(xù)和知名度提升,讓徽墨制作成為強大的產(chǎn)業(yè),讓非遺顯現(xiàn)出巨大的市場潛力從而激發(fā)非遺活態(tài)傳承發(fā)展的新動力。

非遺旅游助推徽墨非遺活態(tài)傳承與保護。在大力做好徽墨非遺項目保護的同時,增強保護與發(fā)展并重,傳承與創(chuàng)新并舉的理念,充分發(fā)揮地域優(yōu)勢,調(diào)動社會力量參與,深度挖掘徽墨非遺文化資源,整合對接徽州特色旅游資源、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),形成較為完善的文化體驗旅游路線,提升旅游產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)化和文化旅游體驗,推進技藝類徽州非遺文化代表性項目產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。通過“非遺+旅游”深度融合,實現(xiàn)旅游與非遺共融發(fā)展,迎合時代發(fā)展的需要,既能把數(shù)量巨大的非遺文化資源激活,又豐富了旅游供給,使中華五千年的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化得到傳承與發(fā)展[4],這是全面提升區(qū)域品牌形象的關(guān)鍵。通過“非遺+研學”深度融合,激發(fā)研學與非遺共融的活力,通過各類文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學術(shù)活動,將徽州非遺的文化特色與當下傳習體驗結(jié)合起來,既滿足非遺的傳習要求,也滿足研學旅游的體驗與參與。通過“非遺+文創(chuàng)”深度融合,使傳統(tǒng)手工藝與現(xiàn)代創(chuàng)意有機結(jié)合,充分調(diào)動民眾的參與熱情,引導(dǎo)他們深入到非遺博物館、文化產(chǎn)業(yè)園,在手工坊的徽墨制作過程中接受徽墨制作系統(tǒng)的技藝培訓(xùn),激發(fā)興趣,開發(fā)集知識性、文化性、實用性于一體的非遺文創(chuàng)產(chǎn)品,充分展現(xiàn)徽州非遺文化魅力;通過“實體店+電子商務(wù)”的方式,打造徽墨制作工藝及產(chǎn)品并提升品牌影響力,由此形成民族文創(chuàng)的代表品牌;還可以通過“非遺+演藝”形式的實景演示,讓觀眾身臨其境;通過融入“非遺+節(jié)慶”,利用節(jié)慶日舉辦非遺展示活動、非遺體驗活動等,結(jié)合非遺文化、非遺項目,打造節(jié)慶日主題文化旅游,在歷史與現(xiàn)代的交融中進一步認識徽州非遺,這也為“非遺+旅游”奠定了融合基礎(chǔ)而成為吸引游客的“打卡地”。通過“在地文化”的感知,既增強了民眾的文化體驗,同時也為非遺文化開辟了活化的路徑,甚至使得徽墨技藝成為徽州非遺文化的地標。

參考文獻:

[1]張敬濤.保護傳承人:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的關(guān)鍵[J].內(nèi)蒙古藝術(shù),2018(01):76-79.

[2]何建良.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人保護中存在的問題與對策[J].學理論,2017(06):154-155.

[3]張芬.數(shù)字技術(shù)促進非遺產(chǎn)業(yè)發(fā)展[J].現(xiàn)代交際,2022(04):82.

[4]周貴平.文旅融合背景下常州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化傳播研究[J].文化學刊,2022(02):138-141.

責任編輯:鄧曄

Problems and Countermeasures of the Inheritance of the Huizhou Ink Making Skill Against the Background of Cultural Confidence

LIU Jing

(School of Educational Science, Huangshan University, Huangshan 245041, Anhui, China)

Abstract: Huizhou ink, ever praised as a gem of China's "Four Treasures of the Study", originated in Huizhou County in the late Tang Dynasty. In 2006, Huizhou ink-making technique was included in the first batch of the national intangible cultural heritage. Presently, the inheritance of Huizhou ink technique is faced with such problems as lack of inheritors, difficulty in the related personnel training and stagnation of technical innovation. To solve the problems, it is necessary to deepen the understanding of it, strengthen the top-level design, dig deep into the cultural connotations, popularize the knowledge of intangible cultural heritage, build teams of inheritors, provide strong and reliable insurance for the related talents, expand the development vision, and ginger up the model of "intangible cultural heritage + tourism". Then we can build firm confidence in our traditional cultures and pass down the skill of Huizhou ink making.

Keywords: Huizhou ink making technique; intangible cultural heritage; inheritance; problems and countermeasures