絲綢之路上的早期琉特類樂器(上)

莫穎 孫海瑞

摘要:絲綢之路沿途有著極為豐富的早期琉特類樂器遺存,研究中還未予以充分的利用。亞洲地區的早期琉特類樂器主要分布在蘇美爾人創造的圓柱印章上、古伊朗出土的大量雕塑上以及我國東漢時期的古墓壁畫上;非洲地區的早期琉特類樂器在古埃及新王國時期直至以后的一千多年不斷演變,呈現出三種形制結構的琉特;歐洲地區早期琉特類樂器以古希臘的“潘多拉”樂器為主體,在古希臘文明中得到充分發展。本文將對這些考古遺存進行整理,旨在為更多研究者提供資料支撐。

關鍵詞:絲綢之路? 早期? 琉特? 樂器

琉特(Lute)類樂器是一個品類繁多、形制多樣的彈撥類樂器大家族。考古資料證明,早在公元前3000年左右,抱彈、頸箱型的琉特類樂器已成為橫跨亞非歐三大陸的“國際性”樂器,有著烏德(Oud)、琉特(Lute)、巴爾巴特(Barbat)、潘多拉(Pandoura)、彈撥兒(Tanbur)等不同稱呼。進入21世紀,隨著“一帶一路”政策的不斷推進,眾多學者再次將目光聚焦在絲綢之路,致使對絲路的研究成為一門顯學。本文所針對的是古代東西文明交流最早開通的主干道,即遠古草原絲綢之路和北方陸上絲綢之路而展開。

琉特類樂器考古圖像資料豐富,在對這些圖片資料收集、梳理、分類的過程之中,發現了大量過去研究中未予關注到的新材料,值得重視。根據我國古籍中的記載和考古資料的證明,棒狀類(長梨形)一體式琵琶在南北朝時期才在我國出現,僅用公元前的考古資料不能完全觀照絲路早期琉特的演變規律,故本文研究的時域范圍是指公元6世紀以前。從此期的琉特類樂器考古資料入手,對所收集到的資料進行一個較為系統的梳理,以便為更多的研究者提供便利和資料支持。

一、亞洲地區琉特類樂器

亞洲孕育了古代中國、古代印度和古代巴比倫三大文明古國,三大文明各有特色,也都各自創造了燦爛的音樂文化。考古資料充分證明,橫貫亞歐大陸的不同“音樂文明”并不是封閉的存在,一直保持著密切的溝通與交流。最早產生于西亞的琉特類樂器,沿著絲綢之路向外輻射,沿線諸國都保留著形態各異的琉特,形成了一個蔚為可觀的琉特類樂器大家族。

(一)圓柱印章上的琉特

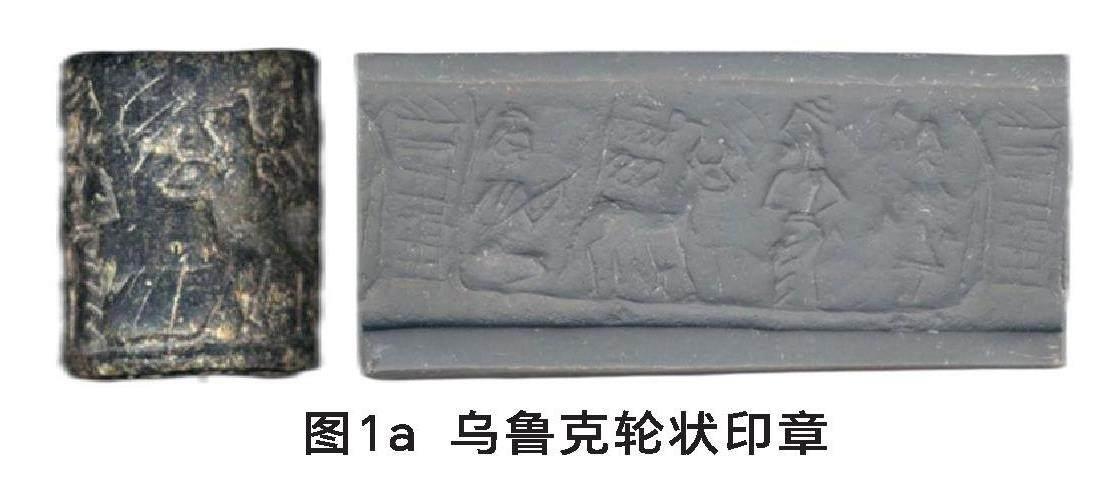

約公元前3400~公元前3100年,蘇美爾人在美索不達米亞西南部(現伊拉克地區)創建了烏魯克文化。公元前3100年左右典型的圓柱形石制印章(圖1a),高為2.54厘米,現藏于大英博物館。呈現的是兩個人在船上,中間有一頭公牛馱著祭壇。左側一人盤腿席地而坐,懷抱琉特類樂器,樂器約呈45°向左上方傾斜。琴桿較細、較長,共鳴箱為近圓形(圖1b)。演奏者左手置于琴桿上部,似在按弦;右手置于共鳴箱稍靠上部位,似在撥弦。這件考古文物的出土為我們揭開了古老琉特類樂器神秘的面紗。

同樣居住在美索不達米亞的閃族人在蘇美爾城邦內戰的時候建立了阿卡德城邦,國王薩爾貢在位五十年南征北戰,終于統一兩河流域,建立了阿卡德王國。圖2.1和圖2.2為阿卡德王國第三階段(約公元前2250年前后)的兩枚圓柱印章,描繪的都是有關伊亞水神的傳說。圖2.1中間有一個樂師身穿長袍坐在凳子上演奏長柄琉特類樂器,斜上方持琴,右手按弦,左手彈弦,是否使用撥子不能清晰辨認。近圓形的共鳴箱,琴柄刻畫清晰,直頸、較長,在琴頭部有幾個明顯的凸起。圖2.2a左下角有一名樂師坐在凳子上演奏長柄琉特。琴柄刻畫清晰,從琴頭部散落有兩個線狀物,應為用于懸掛樂器或系緊琴弦的流蘇(圖2.2b)。這兩枚印章對琉特類樂器的刻畫證明了阿卡德人對蘇美爾音樂文化的繼承性,從所繪內容來看也彰顯了此類樂器在當時社會的主流地位。

公元前1500年以后,南下的亞述人開始干涉巴比倫帝國內政。考古資料也顯示,音樂文化有向東流傳的跡象。圖3為公元前1332年~前1308年伊朗蘇薩古城亞述帝國時期玉髓材質的圓柱印章,高3.3厘米,現藏于盧浮宮博物館,印章上刻畫了兩名纏頭蓄須男子身著長袍面對面站立。左側男子胸前橫抱一把琉特類樂器,共鳴箱為圓形、較小;琴柄較長、直徑。

通過對亞洲早期圓柱印章上琉特類樂器形制結構的描繪,我們可以發現西亞地區的琉特類樂器都有以下特點:長柄直頸,圓形共鳴箱,樂器演奏的場景與信仰自然神和多神崇拜息息相關。這可能與兩河地區難以預料的洪水以及頻繁的戰爭有關。

(二)雕塑上的琉特

亞洲早期琉特類樂器在雕塑上呈現得最為豐富,筆者已從各大國內及域外網站搜集到關于早期琉特類樂器的雕塑圖像80余幅。早在公元前3000年左右,就能從雕塑上一窺琉特的樣貌。圖4為蘇美爾人的泥質小雕塑。刻畫的是三人在船上的場景,兩人手持船槳,似在劃船;另一人較為高大,站立在畫面上方,橫抱一把琉特類樂器,應是蘇美爾人的神靈。圖片較為模糊,但根據大體輪廓可知為長柄琉特。琉特類樂器在之后的三千年,在古伊拉克的使用從未中斷,圖5為出土自巴比倫公元前3世紀左右的瓷雕。高20.2厘米,描繪的是一女性站立,身著長裙,頭部殘缺。旁邊站立一小男孩,胸前橫抱一把琉特類樂器,共鳴箱為棒狀(長梨形),置于右手臂彎曲處,琴柄較短,應來自下文將要提到的希臘“潘多拉”樂器。

公元前三千紀自始,草原絲綢之路不斷向東蔓延,圖6為公元前1500年~前1100年的中埃蘭時期遺存,出土自伊朗蘇薩古城,赤土燒制。陶俑高11.2厘米。刻畫一裸體男子,胸前橫抱一把琉特類樂器,演奏者左手置于琴柄上部,似在按弦;右手置于共鳴箱靠上部位,呈撥弦狀。樂器共鳴箱較小,為橢圓形,琴柄較長,琴頭處兩條流蘇下垂。演奏者O型腿,蓄胡須,戴帽子,說明此樂器同游牧民族將士的關系密切。

早期的中亞地區居住著眾多游牧民族,每個民族都有自己獨特的音樂文化和表現形式,這為琉特類樂器的發展提供了廣泛的舞臺。圖7是阿富汗東部公元1~2世紀的哈達(Hadda)遺址查克里鞏迪佛塔(Chakhil-i-Ghoundi Stupa C1)的局部圖。刻畫的人物均身著希臘式服飾,手持酒器、樂器,橫向排成一列。圖中最右側女子手持二弦棒狀(長梨形)曲項琉特。仔細觀察琴頭處,琴頭呈三角形,面板上有縛弦,為指彈。同樣形制的琉特類樂器在南亞的地區的巴基斯坦和印度也有較多的考古資料。圖8是出土自印度2~3世紀的灰色大理石浮雕。能看見的是演奏者橫抱一把琉特類樂器,共鳴箱為棒狀,二弦,琴頭處有三個項柱可能用于控制音高。

上述形制的琉特類樂器在我國東漢年間的西北邊域也有大量出土。從外形來看,它們應為同一種琉特類樂器的變體。都是一體式的棒狀(長梨形)琉特。從存在時間上看,東漢年間幾乎同時在阿富汗、巴基斯坦、印度、中國西北邊域出現。這些考古資料的發現,無疑是對我國學者的梨形琵琶“西亞說”或“印度說”發起挑戰。

(三)壁畫上的琉特

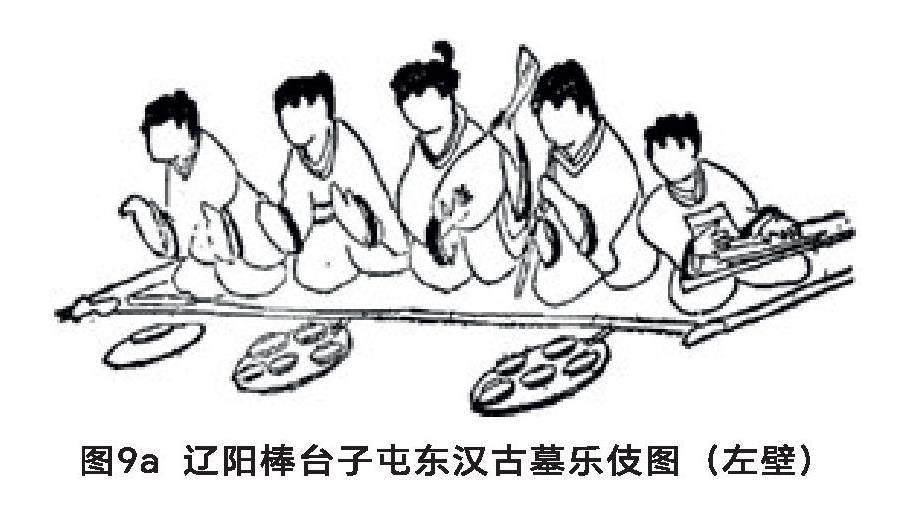

不容忽視的是,我們通常所說的梨形琵琶一般是指上文中亞地區出現的棒狀一體式的琉特。可通過東漢末年遼陽棒臺子屯古墓左、右兩壁的壁畫上的樂伎圖可以看出,梨形琵琶不止一種。圖9a是古墓的左壁,繪有一個26人雜技表演的場景,壁畫的最后一排有一個5人組成的樂隊,中間一人彈奏琵琶。共鳴箱呈梨形,樂伎將琵琶斜置于胸前搊彈。圖9b為右壁,最后一排有一個4人組成的樂隊,其中3人分別演奏臥箜篌(或瑟)、笛(豎吹)及琵琶,另1人所持的樂器模糊不清。琵琶共鳴箱為梨形,琴頭處依稀可見有軫。樂伎左手扶項,右手持撥而彈。遼陽在漢代為我國遼東郡的首府,處于游牧與農耕文化的銜接地帶,是連接兩種文化的重要交通樞紐,而這兩幅伎樂合奏圖亦是絲綢之路琉特類樂器演變過程的重要體現。

棒臺子屯壁畫上的琵琶與棒狀琉特雖同為梨形琵琶,但從形制結構上看,實為兩種不同類型的琉特類樂器。棒臺子屯琵琶共鳴箱為梨形,長柄直頸,為插入式的二段式結構。這種形制結構的琵琶可在古埃及出土的樂俑和化妝勺上可見一斑。

從以上考古資料可以看出,公元前三千紀至公元前,長柄—圓形(近圓形)共鳴箱的琉特類樂器在古伊拉克、古伊朗普遍使用,保持著穩定的“盤圓柄直”的形制結構特征,從未間斷。棒狀(長梨形)琉特在公元前2000多年雖已有出現,但在公元前300年左右希臘化之后才大量使用,并在公元后南亞以及東亞地區不斷發展。長柄—梨形共鳴箱(二段式)琉特公元1世紀左右在我國北部出現,實為早期絲路西端傳入的樂器。

參考文獻:

現藏于大英博物館,資料號:141631。本圖引自大英博物館官網:https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1996-1002-1,2022年8月15日。

本圖引自:Richard J. Dumbrill. The Archaeo Musicology Of The Ancient Near East,Second edition published by the Tadema Press, London, 2005. pp.321-322

現藏于大英博物館,資料號:28806.本圖引自大英博物館官網:https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1898-1013-139,2023年4月26日。

現藏于大英博物館,資料號:89096。本圖引自大英博物館官網:https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1888-0512-Bu-770,2023年4月26日。

同上,為便于辨認,有所裁剪。

現藏于盧浮宮博物館黎塞留館227室,資料號:AOD 105。本圖引自盧浮宮博物館官網:https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010170694,2022年11月20日。

本圖引自:Eva Strommenger:5,000 Years of the Art of Mesopotamia,New York: Harry N.Abrams Inc, 1964,p17.

借鑒美籍德裔音樂學家薩克斯(C. Sachs)琉特類樂器的分類,將琴柄比琴體(共鳴箱)長的稱為長柄,琴柄比琴體(共鳴箱)短的稱為短柄。參見Sachs, Curt(1940). The History of Musical Instruments. New York: W. W. Norton & Company.1940. pp. 251-253。

現藏于柏林國立博物館,資料號:VA BOB 00563。本圖引自柏林國立博物館官網:https://recherche.smb.museum/detail/1744412/weibliche-gewandstatuette-mit-kindlichem-lautenspieler,2022年8月15日。

現藏于盧浮宮博物館敘利館304室,資料號:SB 7889。本圖引自盧浮宮博物館官網:https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010127640,2022年10月13日。

陳曉露.《從伎樂供養人圖像看希臘化對佛教美術的影響》[J].《故宮博物院院刊》2017年第4期,第113頁。現藏于羅馬國家博物館。本圖引自:《圖片音樂史·印度》,(德國)萊比錫音樂出版社,1961年,第156頁。

李文信:《遼陽發現的三座壁畫古墓》,《文物參考資料》,1955年第5期,第18頁。

李文信:《遼陽發現的三座壁畫古墓》,《文物參考資料》,1955年第5期,第17頁。

(待 續)