紅色故事在初中歷史教學中的應用

陳小瓊

紅色故事是中國革命歷史的重要組成部分,而中國工農紅軍長征是紅色故事中的璀璨篇章。教師將紅色故事引入初中歷史教學,不僅有助于學生了解和銘記這段歷史,還能培養學生的愛國主義情懷和民族精神。本文將探討如何有效地將紅色故事融入初中歷史教學,使學生通過生動、具體的歷史事件,深刻理解長征的原因、路線以及意義。

一、“中國工農紅軍長征”知識點簡介

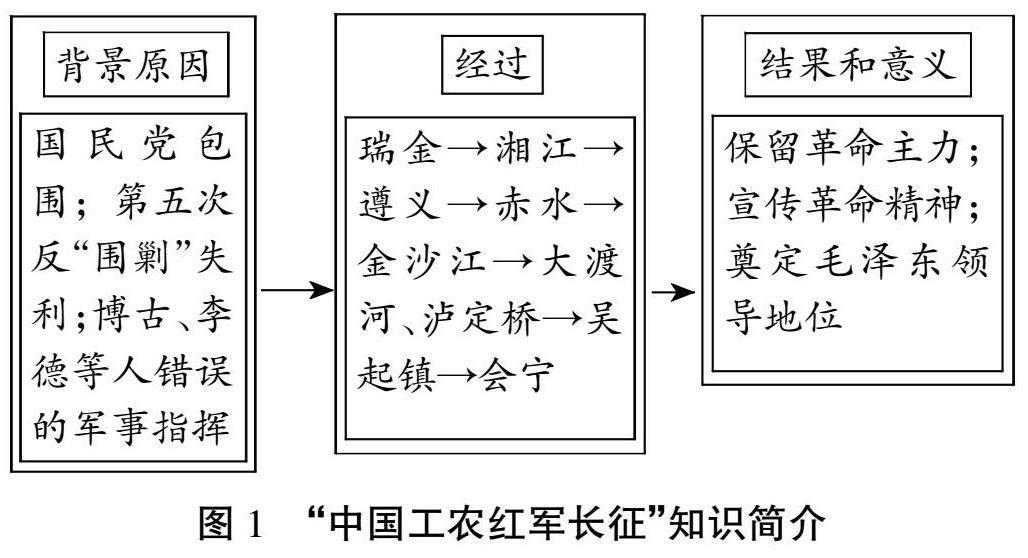

工農紅軍長征是紅色故事的重要組成部分,可以將其作為紅色故事案例融入初中歷史教學中。在探究紅軍長征故事與初中歷史融合之前,學生需要先了解教材中工農紅軍長征的概況。“中國工農紅軍長征”是八年級歷史上冊第五單元第17課的內容。在此之前,學生已經學習了晚清時期的鴉片戰爭、資產階級民主革命以及國共合作的相關知識。本節知識是之前知識的延續,也為后面抗日戰爭的學習奠定了基礎。本節知識主要講述了工農紅軍長征的原因、經過以及結果和意義,如圖1所示。第五次反“圍剿”失敗是紅軍長征最直接的原因,但從側面來看,也暴露出博古、李德等人在軍事指揮上的問題。

二、探究紅軍長征的原因

(一)借助史料,了解紅軍長征的原因

紅軍長征作為經典的紅色故事之一,留下了許多與之相關的紅色史料,通過對紅色史料的探究可以了解紅軍長征的主客觀原因。在教學中教師可以引導學生閱讀相關的歷史文獻和書籍,了解紅軍長征的起因和過程。比如,以蔣介石為首的國民黨反動派的武裝圍剿、紅軍領導人的指揮決策、與敵人的戰斗經歷以及紅軍革命根據地的物資情況等。同時,教師還可以帶領學生參觀歷史紀念館,研究長征前的歷史會議文件,了解紅軍長征前的一些關鍵事件、英雄事跡,從而幫助學生認識到紅軍長征的必要性。另外,民間傳說是當地人民對紅軍長征故事的再創作和再詮釋。民間傳說可以幫助學生深入了解長征的原因。比如,有的民間傳說記載博古和李德在指揮第五次反“圍剿”時,照搬國外情況;也有的民間傳說認為博古、李德的軍事才能欠佳,導致紅軍在第五次反“圍剿”時處處失利,等等。口述歷史是紅軍長征的生動資料,教師可以帶領學生訪談與紅軍長征相關的老人,記錄他們的口述歷史,了解他們親身經歷的長征故事。這些口述歷史不僅可以提供珍貴的歷史細節和感人的個人經歷,還可以幫助學生更深入地理解長征中的艱難困苦、革命精神和人民支持。

(二)借助影視,了解紅軍長征的原因

相較于史料而言,影視的展現方式更加直觀,教師可以借助影視作品幫助學生更生動地了解紅軍長征的原因。紅色經典影視作品是了解紅軍長征的重要途徑之一。教師可以組織學生觀看經典的紅色影視作品,如《紅色娘子軍》《紅隊長》《在藍天下》等,通過影片中的紅軍長征場景和人物,深入了解紅軍長征的起因和經歷。但是影視畢竟屬于二次創作,在反應歷史事件時會有一定的側重,需要教師進行甄別。例如,《紅色娘子軍》是從女性的視角對長征進行描述的,并沒有展示紅軍長征的細節;《紅隊長》則體現了小分隊在長征中的戰斗情況。除了影視作品外,教師還可以借助全景式紀錄片,探究紅軍長征的起因。全景式紀錄片可以給學生提供全面的觀察角度,以幫助學生了解紅軍長征的背景和原因。教師可以讓學生觀看以“紅軍長征”為主題的紀錄片,如《我是紅軍》《偉大轉折》等,通過紀錄片中真實的歷史鏡頭和紅軍戰士的口述,還有專家學者的解讀,探究紅軍長征的原因。

教師可以引導學生分析影視作品中的歷史細節,深入了解紅軍長征的原因。學生可以觀察影視劇中的事件、人物和對話,分析其中蘊含的歷史背景。學生可以將影視作品與史實進行對比,從而發現影視作品中的歷史創作和藝術加工成分,提高對長征原因的理解和認識。教師借助影視作品探究紅軍長征的原因,是培養學生批判性思維的重要工具。學生需要學會審視影視作品中的歷史表達和創作角度,理解其在表達紅軍長征歷史事件時的特定視角和用意。此外,學生還可以進一步與紅軍長征的其他史料進行對比和交叉驗證,以加深對長征原因的理解。

三、了解紅軍長征的過程

(一)借助紅軍長征路線圖,明晰紅軍長征的路線

紅色故事的核心是故事,在了解紅軍長征的原因后,就要著重探究紅軍長征的過程,讓紅色故事融入課堂。既然是講故事,那就不能脫離故事發生的地點,而路線圖則全面反映了紅軍長征的整個過程,是故事發生的地點集合。另外,長征路線圖在考核當中經常出現,是學生學習長征知識的起點。學生可以借助歷史、地理知識,了解長征中經過的地形、地勢、氣候條件等,如夾金山雪山、沼澤地以及天險臘子口等。為了激發學生學習長征知識的興趣,教師可以事先準備一些與紅軍長征相關的問題,如紅軍長征的起始時間、路線、戰役、領導人等,采用隨機提問的方式,要求學生回答問題。例如,1935年2月份紅軍長征大概在什么位置?紅軍長征到達遵義是什么時候?紅軍在突破四道封鎖之后,為何不去湘西與紅二、紅六軍團會合而是選擇向崎嶇難行的貴州山區前進?

教師提出問題后應給學生一定的時間思考,在學生思考問題的過程中引導學生表達自己的觀點,通過對問題的思考和討論,加深學生對紅軍長征過程的理解。對于學生的回答,教師需要給予肯定和鼓勵,也要提供必要的修正和指導。這樣可以幫助學生更好地理解紅軍長征的過程,并及時糾正錯誤的理解。除了提問學生,教師還可以鼓勵學生提出自己的問題。這樣可以調動學生探究、思考和深入了解紅軍長征過程的主動性。教師可以在一定程度上回答學生的問題,也可以通過引導和討論,讓學生自行尋找答案。隨機提問的方式能夠幫助學生全面了解紅軍長征的過程,并培養學生的思考和表達能力。隨機提問還可以激發學生的學習興趣,提高學生對紅軍長征歷史事件的記憶和理解。教師在實施隨機提問時應給予學生充分的回答和討論空間,營造積極、寬松的學習氛圍。

(二)借助關鍵地點和戰役,感受紅軍長征的危險

紅軍在長征過程中并不是一帆風順的,而是要面臨各種危險,將紅軍長征路線圖與相關的歷史事件對應起來,可以幫助學生更好地理解長征過程中發生的重要事件和戰役,理解紅軍長征的艱難和兇險。教師可以帶領學生研究紅軍長征過程中的關鍵地點,如金沙江、瀘定橋、赤水等,讓學生借助惡劣的自然條件以及敵人的攻防布局,了解紅軍長征途中所經歷的險阻和困苦。學生分析這些地點可以更好地感受到紅軍長征的危險性,了解紅軍戰士不畏艱險的勇氣和決心。紅軍長征途中的一些重要事件,如遵義會議,也是學生感受紅軍長征危險的重要途徑。學生可以通過深入研究遵義會議的歷史背景及其影響,感受紅軍長征的艱險。

教師可以利用信息技術手段,如虛擬現實或互動地圖,讓學生身臨其境地體驗紅軍長征途中的危險。虛擬實景可以模擬紅軍長征中的路線和場景。這樣的互動體驗可以讓學生更真實地感受到紅軍長征途中的挑戰與壓力。教師借助關鍵地點和關鍵戰役可以使學生更生動地感受紅軍長征的危險和艱難。同時,教師需要注意學生的情感教育,在幫助學生感受長征危險性的同時,也要提升學生對紅軍戰士的敬意和贊賞,以培養學生的歷史情感和價值觀。

四、理解紅軍長征的意義

(一)分析紅軍長征的結果和意義

長征是中國共產黨領導下的中國工農紅軍為了擺脫第五次反“圍剿”失敗后的困境而進行的戰略轉移行動,從1934年10月開始,由瑞金出發,到1936年10月到達甘肅會寧結束。在長征中紅軍付出了巨大的代價,8萬多人突圍西進,僅有3萬余人突圍成功。在長征的各種戰役中,血戰湘江、四渡赤水、巧渡金沙江等,均有不少戰士犧牲,在付出巨大代價后終于取得了長征的勝利。

紅軍長征的意義深遠而沉重,長征是中國革命歷史上的里程碑事件,標志著中國共產黨在極端困難的環境下堅持抗爭、實現自我救贖的勇氣和決心。紅軍長征的勝利粉碎了國民黨反動派消滅紅軍的企圖,為革命保存了有生力量,奠定了我黨在中國政治舞臺上的重要地位。長征的勝利體現了紅軍的靈活性和適應力。工農紅軍在長征中面臨了極端惡劣的自然環境、強大敵人的追擊以及物資匱乏等種種困難,但他們通過靈活機動的戰術以及對人民群眾的良好態度,最終成功地完成了長征。這也體現了我黨的堅韌性和能夠適應各種復雜情況的能力。此外,長征對我黨內部人員的團結和領導能力的培養也起到了至關重要的作用。長征期間,毛澤東同志提出了一系列重要的思想和戰略,為中國革命的決策制定和領導風格奠定了基礎。紅軍長征經歷了艱苦卓絕的戰斗歷程,鍛煉了我黨的意志和毅力,也加強了我黨的領導地位。

(二)采用角色扮演、詩歌朗誦等方式,紀念紅軍長征

長征作為紅軍的經典故事早已被廣泛傳頌,但是無論如何聆聽紅軍長征的故事,學生總是處于旁觀者的身份,無法體會長征的艱辛。因此,教師可以采用角色扮演的方式,讓學生扮演長征中的各種角色,這樣可以使學生由旁觀者變成參與者,從而使紅色故事的教育意義更加深刻。教師可以讓學生扮演長征中的不同角色,如紅軍指揮員、戰士、普通百姓等,通過創設情境,讓學生親身體驗并感受那個特殊時期的困難與艱辛。教師可以創設一些情境或對話,讓學生在扮演中了解不同角色的心態、處境以及面臨的問題與挑戰。教師可以選取與長征相關的經典詩歌,如《七律·長征》《清平樂·會昌》等,讓學生朗讀并背誦。詩歌的韻律、押韻和意境,能使學生更加深入地感受到長征的艱苦與壯麗,激發學生產生共鳴,以幫助學生記憶相關的歷史知識。

教師可以讓學生手工制作有關長征的模型或展板,展示長征的路線、重要戰役、革命生活等。學生親自動手制作模型或展板,能夠更加深入地了解長征的具體細節,加深對歷史事件的記憶,并培養動手能力和創造能力。教師可以利用多媒體技術給學生播放與長征相關的視頻片段或圖片資料,展示當時的環境、紅軍的行軍情景、戰斗場景等。學生觀看真實的影像資料,可以直觀地感受到長征的艱辛與波折,加深對歷史事件的理解。在這些教學方式的引導下,學生能夠從不同的角度和感官了解長征,加深對長征相關知識的理解和記憶。同時,這些方式也能夠培養學生的合作精神、創造能力和表達能力,在活動中激發學生的學習興趣,提高學生對歷史的熱愛和認同感。

紅色故事是初中歷史教學中不可或缺的一部分。教師引導學生探究紅軍長征的原因、感受其過程和理解其意義,不僅能夠使學生獲得豐富的歷史知識,還能培養學生的愛國主義情感和社會責任感。因此,教師應當積極探索有效的方法和手段,將紅色故事融入日常教學中,使紅色基因代代相傳。

(作者單位:廣州市天河區暨南大學附屬實驗學校)

編輯:趙文靜