基于SOLO分類理論的物理單元大概念教學路徑

郭秋萍

【教學路徑整體設計】

《義務教育物理課程標準(2022年版)》在課程理念部分提出:“以主題為線索,構建課程結構。”而學生從學習簡單的物理知識、物理規律,到應用物理知識解決實際問題,該過程與利用SOLO分類理論的進階式教學有相似之處,以下探析利用SOLO分類理論進行單元大概念教學的路徑。

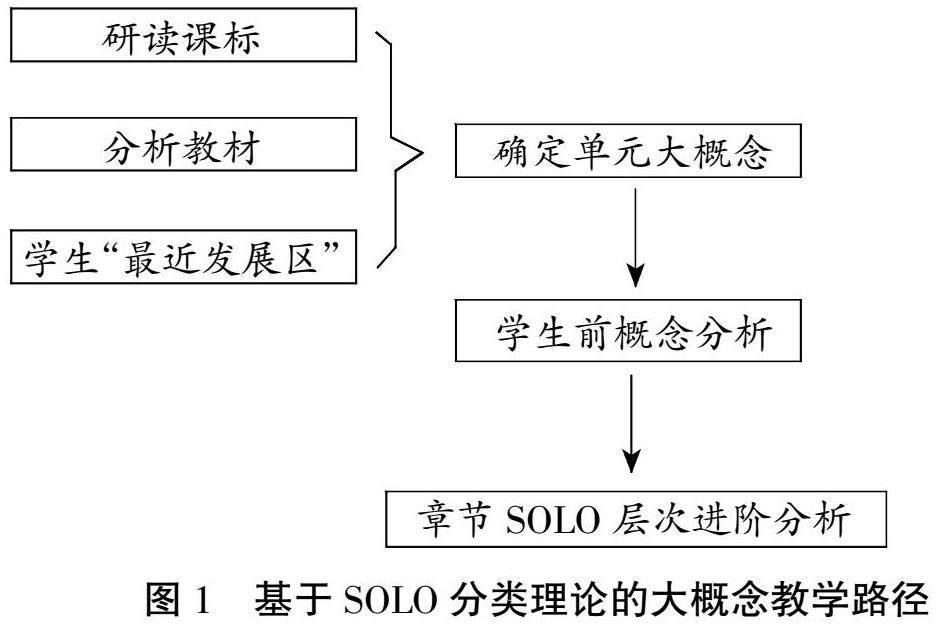

大概念具有單元統攝作用,在實際教學時還要考慮到學生的前概念,已有知識儲備。因此,借助SOLO分類理論進行進階式教學設計時,分為單元大概念的確定、學生前概念分析和章節SOLO層次分析三步,如圖1。

一、單元大概念的確定

電功率是電學中非常重要的物理量,聯系著電流、電壓和電阻相關概念規律,同時又和本章電功、電熱、能量等重難點有緊密聯系,具有承上啟下及章節統攝作用,因此本單元教學選擇“電功率”作為大概念,并圍繞它展開各項教學活動。

二、學生前概念分析

學生在學習本章之前已經學習電學相關的基礎知識,從SOLO分類理論角度來看,該部分都是孤立的知識點,屬于單點結構或多點結構層次。之后在此基礎上學習了歐姆定律,知道了電流、電壓、電阻三者之間的關系,將單個的物理知識點聯系起來,屬于關聯層次。在八年級學過機械功、功率相關概念,知道功率與功之間的聯系,因此在教學時教師可以將電功率與機械功率聯系起來,啟發學生引入概念,便于學生理解和知識遷移。

三、章節SOLO層次進階分析

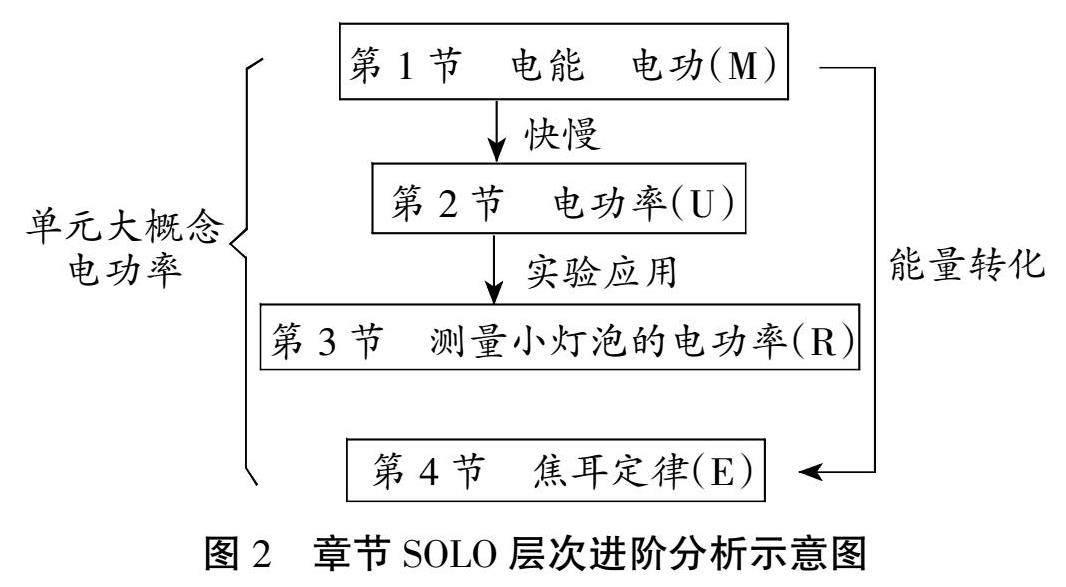

學習本章之前學生已有電學相關基本概念的知識儲備,根據SOLO分類理論即知識點多少和關聯程度進行單元教學設計。整體教學進階路徑如圖2。

第1節是電能和電功,定位是多點結構層次(M),結合身邊的家用電器建立對電能的認識。第2節是電功率,本節需要知道電功率相關概念,因此該部分屬于SOLO分類理論中單點結構層次(U),此時學生已經對電能、電功有一定了解,同時在機械能部分學習了功率是表示做功快慢的物理量,實現知識遷移。第3節是測量小燈泡的電功率,是對電功率的應用,有了利用歐姆定律測量電阻的基礎,利用公式可以計算出小燈泡的電功率,屬于關聯結構層次(R)。第4節是焦耳定律,是大概念電功率的拓展及應用,同時從能量視角來看,焦耳定律也是歐姆定律的引申和發展,是在電學中能量轉化的具體體現,因此本節屬于拓展抽象結構層次(E)。

【第四節“焦耳定律”教學案例】

教師:大家來看講臺上的電熱水壺,現在我打開開關后加熱,如果摸一下水壺和電源線會有什么感覺?

學生:水壺熱,但是電源線不熱。

教師:為什么通電后電熱水壺發熱,但是電源線不熱,產生熱量與什么因素有關呢?帶著這樣的問題進入我們今天的學習——“焦耳定律”。

(設計意圖:從學生熟悉的生活電器入手,創設物理情境,實驗現象讓學生產生認知沖突,激發學生的學習興趣。)

一、電流的熱效應

教師:請同學們思考一下,生活中我們身邊有哪些電器,像剛才的熱水壺一樣通電后會發熱?

學生:暖寶寶、電飯鍋、電烤箱……

教師:像這樣的電器存在什么能量轉化呢?

學生:電能轉化為內能。

教師:當電流通過導體時,將電能轉化為內能,這種現象就叫作電流的熱效應。

教師板書:一、電流的熱效應:當電流通過導體時,將電能轉化為內能,這種現象就叫作電流的熱效應。

(設計意圖:學生之前對電能轉化為內能有一定了解,并能夠通過生活實例認識、解釋相關的轉化過程,利用前概念和實例,讓學生切身體會到電流的熱效應,僅學習一個新的概念屬于單點結構層次教學。)

二、探究電阻產生的熱量與哪些因素有關

教師:現在大家連接一個燈泡的簡單電路,閉合開關后用手快速輕輕摸一下燈泡和導線有什么感覺?為什么?

學生(分組實驗并討論):燈泡發熱,導線比較涼。但是串聯電流相等,通電時間相同,而電阻不一樣,說明導體產生的熱量與電阻有關。

教師:除了電阻還有什么原因呢?

學生:燈泡剛開始不熱,過了一會,越來越熱,說明和通電的時間有關。可能與電流大小也有關系。

教師:那么要想知道某個因素的具體影響,需要用到什么方法?

學生:控制變量法。

教師:電流產生的熱量我們用肉眼看不到,怎么辦?

學生:用轉換法。

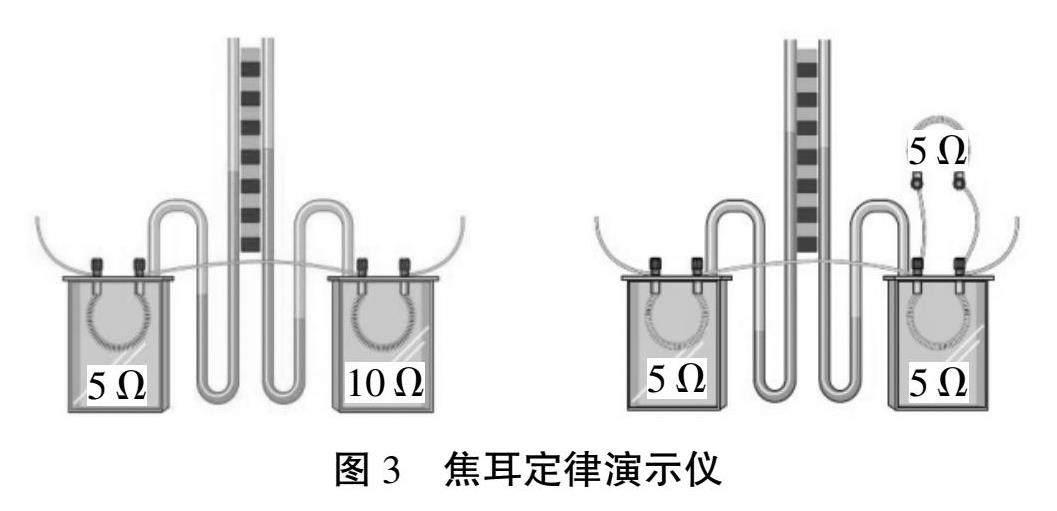

教師(展示焦耳定律實驗器材):

這個器材就是利用電阻加熱空氣,使U型管中液面發生變化,如果左右液面高度差越大,說明產生的熱量越多。

教師:現在,先來探究電熱與電阻的關系,思考并連接電路,探究影響電熱的因素。

學生:10 Ω對應的液面高度差大,產生的熱量多。說明當通電時間、電流相等時,電阻越大,產生的熱量越多。

教師板書:當通電時間、電流相等時,電阻越大,產生的熱量越多。

教師:現在我們嘗試探究電熱與電流的關系,這里有三個5 Ω的電阻,思考一下應當怎樣連接電路?

學生:改變電流,一個電流大,一個電流小,利用并聯電路分流。

學生(分組實驗):單獨5 Ω電阻的液面高度差大,說明產生熱量多。它在干路上,電流大。當導體電阻、通電時間一定時,電流越大產生的熱量越多。

教師板書:當導體電阻、通電時間一定時,電流越大,產生熱量越多。

教師:那關于通電時間怎么判定?

學生:隨著通電時間增加,U型管左右液面高度差變大,說明通電時間越長,產生熱量越多。

教師板書:當電阻、電流一定時,通電時間越長,產生熱量越多。

教師:科學家對此也進行了大量的實驗。英國物理學家焦耳,于1840年最先精確地確定了電流產生的熱量與電流、電阻和通電時間的關系。根據焦耳定律的內容,Q表示電熱,I表示電流,R表示電阻,t表示通電時間,那么焦耳定律的公式就是Q=I2Rt。

(設計意圖:引導學生利用控制變量法、轉化法進行思考和設計實驗,橫向貫穿多節內容,用已有知識解決新的問題,進行實驗得到的結論屬于SOLO分類理論教學的拓展抽象結構,教學具有啟發性。)

三、純電阻電路和非純電阻電路

教師:是不是所有用電器使用時所消耗的電能都轉化為電熱呢?

學生:不是,如風扇,電能主要轉化為機械能。

教師:老師這里有一個可以連入電路的小風扇,比較它消耗的電能和產生的電熱有什么關系。已知風扇的電阻R=1.0 Ω。①(演示)先夾住電動機軸,閉合開關,電機不轉。調整滑動變阻器的阻值,使電壓表的示數為0.50 V,記下電流表的示數,通電時間10 s,算出小電機消耗的電能和產生的內能,并加以比較。②再松開夾子,使小電機轉動,調整滑動變阻器的阻值,使電壓表的示數為2.0 V(此電壓為小電機的額定電壓),記下電流表的示數,通電時間10 s,算出小電機消耗的電能和內能,并加以比較。(如圖4)

學生(分組實驗測量并計算):

①小風扇不轉時,U=0.50 V,I=0.50 A,

W=UIt=0.50 V×0.50 A×10 s=2.5 J,Q=I2Rt=(0.50 A)2×1.0 Ω×10 s=2.5 J,W=Q。

②小風扇轉動時,U=2.0V,I=0.40A,

W=UIt=2.0 V×0.40 A×10 s=8 J,Q=I2Rt=(0.40 A)2×1.0 Ω×10 s=1.6 J,W>Q。

教師(總結):當風扇不轉時,消耗的電能和產生的電熱相等,這種電路就是純電阻電路。但是當風扇轉動時,消耗的電能中有一部分轉化為電熱,剩余大部分轉化為機械能,這種電路就是非純電阻電路。

(設計意圖:通過實驗及計算,讓學生體會到純電阻電路和非純電阻電路的區別,創設物理情境,解決新的問題。利用焦耳定律公式和之前學過的電能計算公式進行計算對比,解決新的物理問題,屬于SOLO分類理論的拓展抽象結構層次教學。)

四、電熱的利用和防止

教師:生活中有哪些例子利用了電熱?

學生:用電熨斗熨衣服、用電熱水壺燒水……

教師:和燃燒煤炭、木柴相比,它們都有什么優點?

學生:清潔無污染。

學生:便于控制溫度和加熱時間。

教師:那電熱有哪些危害?有哪些用電器需要減少電熱的產生?

學生:手機充電或者使用久了會發燙,會燙傷皮膚。

學生:電腦有風扇。

教師:很多情況下我們不希望用電器過熱,像顯像管的電視后蓋有很多散熱孔、電腦有風扇,這些都是減少電熱帶來的危害。所以,我們可以從增大散熱面積、加快空氣流速這些方面使用電器降溫。

(設計意圖:通過生活實例解釋電熱的利用和防止方法,利于學生理解,是單一知識點的學習,因此屬于SOLO分類理論中單電結構層次教學。)

【反思和結語】

立足大概念教學,利用SOLO分類理論構建知識框架,對小節內容進行定位分析,通過分析知識點數量及知識點之間的聯系,將教學內容進行SOLO層次劃分,可以發現該方法使學生和教師更容易理解相關概念及知識點之間的聯系,教師的引導有利于學生構建以大概念為核心的知識網絡。學生通過教學活動能夠從物理學視角解決實際問題,形成相關的物理觀念和科學思維,有助于物理核心素養的形成。同時該教學方法凸顯了SOLO分類理論在教學設計中的優勢,是很好的一種嘗試。

(作者單位:洛陽市東升第二初級中學)

編輯:曾彥慧