指向深度學(xué)習(xí)的高中物理情境教學(xué)設(shè)計(jì)

胡智清

摘 ? 要:深度學(xué)習(xí)是深化基礎(chǔ)教育課程改革的重要抓手和落實(shí)學(xué)生發(fā)展核心素養(yǎng)的實(shí)踐途徑,深化課堂教學(xué)改革強(qiáng)調(diào)基于真實(shí)情境。文章以“勻速圓周運(yùn)動(dòng)快慢的描述”一節(jié)的教學(xué)設(shè)計(jì)為例,提出指向深度學(xué)習(xí)的高中物理情境教學(xué)設(shè)計(jì)的基本步驟為:結(jié)合課標(biāo)要求分析教材情境,根據(jù)實(shí)際條件開(kāi)發(fā)教學(xué)情境,結(jié)合學(xué)情設(shè)計(jì)教學(xué)活動(dòng)。基于學(xué)情選擇適切的情境,基于學(xué)情設(shè)計(jì)學(xué)生能解決的任務(wù)和問(wèn)題,基于學(xué)情設(shè)計(jì)學(xué)生的學(xué)習(xí)活動(dòng),才能讓學(xué)習(xí)真正發(fā)生,才能真正指向深度學(xué)習(xí)。

關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí);情境化;教學(xué)設(shè)計(jì);勻速圓周運(yùn)動(dòng)

深度學(xué)習(xí)是指學(xué)生在理解的基礎(chǔ)上,能夠批判性地學(xué)習(xí)新的思想和事實(shí),并將它們?nèi)谌朐械恼J(rèn)知結(jié)構(gòu)中,能夠在眾多思想間進(jìn)行聯(lián)系,從而將已有的知識(shí)遷移到新的情境中,作出決策和解決問(wèn)題[ 1 ]。普通高中物理課程標(biāo)準(zhǔn)指出重視以學(xué)科大概念為核心,使課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)化,以主題為引領(lǐng),使課程內(nèi)容情境化,促進(jìn)學(xué)科核心素養(yǎng)的落地。深化課堂教學(xué)改革強(qiáng)調(diào)基于真實(shí)情境,聯(lián)系社會(huì)生活實(shí)際的重要性。無(wú)論是核心素養(yǎng)的培養(yǎng),還是深度學(xué)習(xí)的達(dá)成,都離不開(kāi)“情境”的參與[ 2 ]。只有堅(jiān)持真實(shí)情境這個(gè)總前提,倡導(dǎo)深度學(xué)習(xí)才有意義。本文以“勻速圓周運(yùn)動(dòng)快慢的描述”一節(jié)的教學(xué)設(shè)計(jì)為例,談?wù)勚赶蛏疃葘W(xué)習(xí)的教學(xué)情境的選擇和基于情境的教學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì)。

1 ?分析教材情境

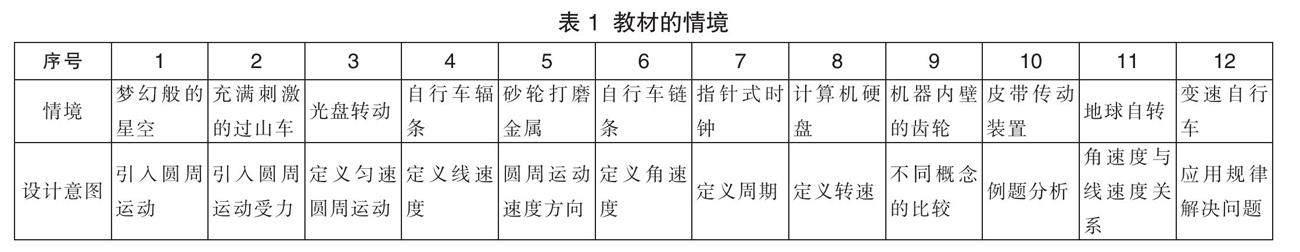

本節(jié)選用的教材為魯科版(2019版)必修二第3章“圓周運(yùn)動(dòng)”的第1節(jié)教材“生活中的圓周運(yùn)動(dòng)”作為本章的導(dǎo)入,第1節(jié)主要內(nèi)容分4個(gè)部分,第1部分先簡(jiǎn)單定義什么是勻速圓周運(yùn)動(dòng),再以同軸轉(zhuǎn)動(dòng)的兩點(diǎn)快慢比較得出線速度的概念,并說(shuō)明線速度是矢量;第2部分通過(guò)自行車大小齒輪邊緣兩點(diǎn)快慢的比較,得出角速度的概念;第3部分介紹周期、頻率和轉(zhuǎn)速等概念;第4部分先通過(guò)一個(gè)周期的圓周運(yùn)動(dòng)證明線速度、角速度和周期的關(guān)系,接著在“物理聊吧”欄目介紹機(jī)器內(nèi)部的齒輪,并提出問(wèn)題,最后用一道例題和“遷移”指導(dǎo)學(xué)生利用線速度、角度和周期的關(guān)系解決問(wèn)題。

該部分內(nèi)容,教材以圖片的形式給出豐富的情境,筆者梳理分析其對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)意圖如表1所示。這些情境都來(lái)自生活實(shí)際,且配了精美的圖片增加情境的可視化,可見(jiàn),教材非常重視情境的創(chuàng)設(shè),那么教學(xué)中如何取舍、選擇和利用這些情境呢?

2 ?開(kāi)發(fā)教學(xué)情境

教材的呈現(xiàn)方式是靜態(tài)的、平面的文本和圖片,教學(xué)中可以將這些情境開(kāi)發(fā)為動(dòng)態(tài)的、立體的情境。情境的開(kāi)發(fā)方法如下。

2.1 ?用信息更豐富的圖片

教材的配圖,提供的信息可能不夠豐富,可以搜索與教學(xué)情境相關(guān)度更高的圖片替代。如“計(jì)算機(jī)硬盤”教材中的配圖如圖1,只是呈現(xiàn)硬盤的圖片,筆者用圖2替代,提供硬盤轉(zhuǎn)速信息,讓學(xué)生猜想7200RPM和5400RPM的物理意義,創(chuàng)設(shè)了有意義的科學(xué)猜想情境。

2.2 ?用視頻替代圖片

如“夢(mèng)幻般的星空”“充滿刺激的過(guò)山車”“砂輪打磨金屬”“變速自行車”等情境,可以搜索下載對(duì)應(yīng)的視頻,課堂上播放短視頻,增加可視化的視覺(jué)效果。播放的視頻應(yīng)契合主題,短平快,截取最合適的片段,并將視頻中重要細(xì)節(jié)截圖梳理出證據(jù),設(shè)計(jì)相關(guān)的問(wèn)題,或者啟發(fā)學(xué)生提出問(wèn)題。

2.3 ?開(kāi)發(fā)為演示實(shí)驗(yàn)

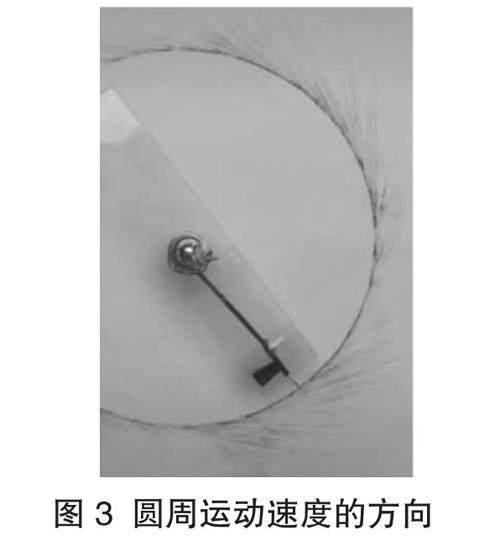

如“自行車鏈條”可以開(kāi)發(fā)為演示實(shí)驗(yàn),將自行車搬進(jìn)課堂,或者制作自行車的鏈條模型。如“砂輪打磨金屬”情境可以用如圖3所示的演示儀器替代。

2.4 ?融合中國(guó)傳統(tǒng)詩(shī)詞開(kāi)發(fā)討論情境

周期的概念教學(xué)中,學(xué)生對(duì)周期的概念既熟悉又陌生,如果按照教材的內(nèi)容按部就班地講解,學(xué)生的思維互動(dòng)就少了。因此筆者將與周期有關(guān)的三首詩(shī)詞“春生夏長(zhǎng),秋收冬藏。”“人有悲歡離合,月有陰晴圓缺。”“日出扶桑,入于咸池。”編成謎語(yǔ),讓學(xué)生猜謎。要求學(xué)生每一句話猜一個(gè)字。這樣的教學(xué)情境既能增加課堂趣味性,又可以培養(yǎng)學(xué)生的中華傳統(tǒng)文化自信。

2.5 ?深度閱讀教材創(chuàng)設(shè)質(zhì)疑創(chuàng)新情境

教材用弧長(zhǎng)與時(shí)間的比值定義線速度,然后直接說(shuō)線速度是矢量,教材這樣“分步走”的編寫思路雖然生硬,但是切合學(xué)生實(shí)際。但是“弧長(zhǎng)”的本質(zhì)上是路程,路程與時(shí)間的比值是速率,速率是沒(méi)有方向的,這不前后矛盾嗎?這里可以設(shè)置一個(gè)互動(dòng)環(huán)節(jié),通過(guò)復(fù)習(xí)速率和速度兩個(gè)概念,啟發(fā)學(xué)生質(zhì)疑,再用曲線運(yùn)動(dòng)的定義方法——將平均速度取極限,得到圓周運(yùn)動(dòng)線速度的大小和方向。教材在第二章第1節(jié)通過(guò)“迷你實(shí)驗(yàn)室”欄目中,為了得出“物體在某點(diǎn)速度的方向,就是沿曲線在該點(diǎn)的切線方向”的結(jié)論,利用了平均速度定義取極限的方法。從兩個(gè)角度去幫助學(xué)生構(gòu)建線速度的概念,可以讓學(xué)生明白“線速度”不是新的特有的概念,其本質(zhì)就是“瞬時(shí)速度”。這樣的過(guò)程雖然慢點(diǎn),但讓學(xué)生經(jīng)歷概念建構(gòu)的過(guò)程遠(yuǎn)比概念本身更加重要,這樣建構(gòu)的概念也會(huì)更加系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化。

2.6 ?將零散情境整合為大情境

教材針對(duì)不同知識(shí)提供了不同的情境,如果課堂教學(xué)中每個(gè)情境都使用,會(huì)使教學(xué)零散,不利于促進(jìn)學(xué)生深度學(xué)習(xí)。這就要求教師對(duì)情境進(jìn)行整合,將零散情境整合為一個(gè)大情境,這個(gè)大情境可以解決多個(gè)問(wèn)題。如表1中的情境4、6、10和12都與自行車有關(guān),實(shí)際教學(xué)中可以以自行車變速器為大情境,展開(kāi)探究教學(xué)。

3 ?設(shè)計(jì)教學(xué)活動(dòng)

情境只是載體,選擇合適的情境后,要依托載體,設(shè)計(jì)問(wèn)題,開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)。下面列舉本節(jié)幾個(gè)基于情境的互動(dòng)片段。

3.1 ?片段1:觀察現(xiàn)象,構(gòu)建模型

【教學(xué)活動(dòng)】 播放視頻:自然界中的圓周運(yùn)動(dòng)。視頻的內(nèi)容為“福建的星空”和“空間站看地球”。提問(wèn):在視頻中看到哪些圓周運(yùn)動(dòng)?預(yù)設(shè):學(xué)生的回答可能不規(guī)范,只會(huì)說(shuō)地球做圓周運(yùn)動(dòng)。對(duì)于學(xué)生的回答,教師先不評(píng)價(jià),演示:(1)繞講臺(tái)走一圈;(2)原地自轉(zhuǎn)一圈。提問(wèn):兩個(gè)動(dòng)作都屬于圓周運(yùn)動(dòng)嗎?能不能簡(jiǎn)單地說(shuō)“老師做圓周運(yùn)動(dòng)”?講解:說(shuō)運(yùn)動(dòng),應(yīng)該說(shuō)某物體做什么運(yùn)動(dòng),即有一個(gè)研究對(duì)象。如果以老師為研究對(duì)象,動(dòng)作一中,老師是沿著圓周運(yùn)動(dòng)的,軌跡是圓,因此老師做的是圓周運(yùn)動(dòng)。動(dòng)作二中,如果仍然是研究老師,那么老師的空間位置并沒(méi)有改變,軌跡不是圓周,因此不是圓周運(yùn)動(dòng);但若研究老師的手指,則屬于圓周運(yùn)動(dòng)。引導(dǎo)學(xué)生閱讀教材:“例如,鐘表的指針、齒輪,電風(fēng)扇的葉片等,在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),其上的每一點(diǎn)都在做圓周運(yùn)動(dòng)。”這里不是簡(jiǎn)單地說(shuō)鐘表指針在做圓周運(yùn)動(dòng),而是說(shuō)指針上的某點(diǎn)在做圓周運(yùn)動(dòng)。結(jié)論:圓周運(yùn)動(dòng)模型,指的是質(zhì)點(diǎn)模型繞圓心做圓周運(yùn)動(dòng),而不是物體自身的轉(zhuǎn)動(dòng)。

【設(shè)計(jì)反思】 該環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)中,不是簡(jiǎn)單地使用生活中常見(jiàn)的圓周運(yùn)動(dòng),而是用“福建的星空”和“空間站看地球”兩段視頻,目的是讓學(xué)生從兩個(gè)獨(dú)特的視角觀察圓周運(yùn)動(dòng),在觀察中尋找地球自轉(zhuǎn)和空間站繞地球轉(zhuǎn)的證據(jù),培養(yǎng)學(xué)生的科學(xué)論證素養(yǎng)。學(xué)生只是知道地球自轉(zhuǎn)這個(gè)概念,并沒(méi)有想過(guò)如何觀察,證明地球是在自轉(zhuǎn)。針對(duì)學(xué)生的錯(cuò)誤回答,教師隨手演示,提出問(wèn)題引發(fā)質(zhì)疑,再引導(dǎo)學(xué)生精讀教材,讓學(xué)生自主解惑,理解“圓周運(yùn)動(dòng)”與“轉(zhuǎn)動(dòng)”的差別,歸納構(gòu)建圓周運(yùn)動(dòng)模型,從而培養(yǎng)學(xué)生的模型建構(gòu)能力。可見(jiàn),本環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì)培養(yǎng)了學(xué)生“科學(xué)論證”和“模型建構(gòu)”兩個(gè)核心素養(yǎng),有效促進(jìn)學(xué)生思維發(fā)展,實(shí)現(xiàn)深度學(xué)習(xí)。

3.2 ?片段2:通過(guò)動(dòng)圖比較定義勻速圓周運(yùn)動(dòng)概念

【教學(xué)活動(dòng)】 比較兩個(gè)動(dòng)圖:摩天輪和鏈球的運(yùn)動(dòng)。提問(wèn):這兩個(gè)運(yùn)動(dòng)從快慢角度看,有什么差別?回答:鏈球越轉(zhuǎn)越快,摩天輪轉(zhuǎn)動(dòng)快慢不變。閱讀教材:在任意相等時(shí)間內(nèi)通過(guò)的弧長(zhǎng)都相等的圓周運(yùn)動(dòng)稱為勻速圓周運(yùn)動(dòng)。板書(shū):勻速圓周運(yùn)動(dòng)。播放視頻,提問(wèn):鏈球做的是勻速圓周運(yùn)動(dòng)嗎?

【設(shè)計(jì)反思】教材簡(jiǎn)單一句話“仔細(xì)觀察鐘表指針的轉(zhuǎn)動(dòng),會(huì)發(fā)現(xiàn)指針上的每一點(diǎn)經(jīng)過(guò)相等時(shí)間各自都會(huì)轉(zhuǎn)過(guò)相等的弧長(zhǎng)。”接著就給出什么是勻速圓周運(yùn)動(dòng),這樣的設(shè)計(jì)比較生硬。筆者使用比較的方法,讓學(xué)生觀察動(dòng)圖,一個(gè)是快慢不變的摩天輪,一個(gè)是逐漸加快的鏈球,學(xué)生通過(guò)比較容易回答“鏈球越轉(zhuǎn)越快,摩天輪快慢不變。”這樣的情境設(shè)計(jì)滲透比較法。

3.3 ?片段3:線速度概念的建立

【教學(xué)活動(dòng)】 比較自行車車輪上同軸轉(zhuǎn)動(dòng)的A、B(A點(diǎn)離軸近,B點(diǎn)離軸遠(yuǎn))兩點(diǎn)。提問(wèn):A、B兩點(diǎn)哪點(diǎn)運(yùn)動(dòng)得快呢?通常我們說(shuō)B點(diǎn)比A點(diǎn)快,為什么?因?yàn)橄嗤瑫r(shí)間內(nèi),B走過(guò)的路程大于A的路程。這里的路程就是走過(guò)的弧長(zhǎng)。閱讀教材:線速度:勻速圓周運(yùn)動(dòng)的物體上某點(diǎn)通過(guò)的弧長(zhǎng)s與所用時(shí)間t之比稱為勻速圓周運(yùn)動(dòng)的線速度。這里“線速度”是新的物理量嗎?回顧:速率與速度是兩個(gè)概念。提問(wèn):速率是路程比時(shí)間,速度是位移比時(shí)間。那么按照線速度的定義,線速度是速率還是速度?回答:線速度是速率。提問(wèn):如果說(shuō)線速度是速率,那么線速度是矢量還是標(biāo)量呢?回答:線速度是標(biāo)量。閱讀教材:“線速度是矢量,不僅有大小,而且有方向。線速度的方向是怎樣的呢?”質(zhì)疑:那怎么說(shuō)線速度是矢量呢?回顧必修一教材P25。提問(wèn):為了測(cè)量瞬時(shí)速度,可以用很短時(shí)間內(nèi)的平均速度代替瞬時(shí)速度。如果物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),任意時(shí)間內(nèi)的平均速度都等于瞬時(shí)速度。追問(wèn):同理可得,物體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),任意時(shí)間內(nèi)的平均速度都等于瞬時(shí)速度嗎?解答:我們發(fā)現(xiàn),勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),任意時(shí)間內(nèi)的平均速度不等于瞬時(shí)速度。但是,可以用測(cè)量一段時(shí)間內(nèi)的平均速率的方法,來(lái)測(cè)量勻速圓周運(yùn)動(dòng)的瞬時(shí)速率。提問(wèn):為什么說(shuō)線速度是矢量?講解:圓周運(yùn)動(dòng)是曲線運(yùn)動(dòng),速度方向時(shí)刻變化著,我們知道瞬時(shí)速率后,只要給出對(duì)應(yīng)時(shí)刻的速度方向,就可以全面把握瞬時(shí)速度了。提問(wèn):那么,圓周運(yùn)動(dòng)線速度的方向怎么判定呢?閱讀教材:做曲線運(yùn)動(dòng)的物體在某點(diǎn)的速度方向,是沿曲線在該點(diǎn)的切線方向。因此,圓周運(yùn)動(dòng)線速度的方向總是沿圓周的切線方向。播放動(dòng)圖,證明圓周運(yùn)動(dòng)的速度方向沿切線方向。說(shuō)明:勻速圓周運(yùn)動(dòng)是勻速率圓周運(yùn)動(dòng)。勻速圓周運(yùn)動(dòng)是變速運(yùn)動(dòng)。

【設(shè)計(jì)反思】 以上環(huán)節(jié),引導(dǎo)學(xué)生深度閱讀教材,并將必修一教材的內(nèi)容截圖作為比較,引導(dǎo)學(xué)生對(duì)教材的內(nèi)容進(jìn)行深度思考、質(zhì)疑,從而培養(yǎng)學(xué)生質(zhì)疑創(chuàng)新能力。

4 ?小結(jié)

教學(xué)情境的創(chuàng)設(shè)過(guò)程是對(duì)教材的二次開(kāi)發(fā)過(guò)程,教師應(yīng)基于教材,結(jié)合學(xué)情創(chuàng)設(shè)有利于學(xué)生深度學(xué)習(xí)的教學(xué)情境,基于情境設(shè)計(jì)有利于學(xué)生思維發(fā)展的學(xué)習(xí)任務(wù)或問(wèn)題,讓學(xué)生真正經(jīng)歷學(xué)習(xí)的過(guò)程。

參考文獻(xiàn):

[1] 何玲,黎加厚.促進(jìn)學(xué)生深度學(xué)習(xí) [J].現(xiàn)代教學(xué),2005(5):29.

[2] 童大振,胡揚(yáng)洋,包雷.促進(jìn)深度學(xué)習(xí)的物理問(wèn)題情境:內(nèi)涵、作用與啟示[J].課程·教材·教法,2023,43(3):125-131.