生成型學評單,促進口語交際能力提升

李秀蕾

【關鍵詞】口語交際;學評單;課堂評價

學評單,是在“教—學—評”一體化意識下設計的工具單,兼具學習和評價的功能,同時也是教師課堂教學的支架。基于生成學習理論,生成型學評單就是指評價指標、評價量規,甚至評價方式,都在學生的學習實踐中逐步轉化、優化、內化,在“學—評—學—評”中生成并應用,并達到以評促學的目的。小學語文口語交際學評單,設計時要一體化地考量教學、學習、評價的目標,關注對學生口語交際能力的培育;一體化組織的教學、學習、評價活動,都貫穿在學生的口語交際過程中。這也體現了語文課程評價的過程性和整體性。

一、生成學評目標,明晰交際能力

基于“教—學—評”一體化的語文課程評價,應“根據不同年齡學生的學習特點和不同學段的學習目標,選用恰當的評價方式,抓住關鍵,突出重點……”[1]因此,口語交際教學的生成型學評單,應聚焦交際功能、能力維度和學習起點,三位一體,生成學評目標,明晰交際能力。

1.聚焦交際功能,生成能力類別

華中師范大學姚林群教授將“小學生口語交際能力”界定為“個人在一定時間、地點通過豐富的口頭語言及非語言交流思想、傳遞信息,達到特定交往目的的個性心理特征。”[2]顯然,小學生的口語交際能力就是實現口語交際“言有所為”,即明白為什么目的而交際,并為達到這個目的采取策略展開交際。因此,口語交際的學評目標,要依據口語交際的交際功能(目的)來確定。

在統編小學語文教材47 次口語交際中,筆者認為,口語交際的交際功能(目的)主要分為:“以言促情”的交往功能[3],“以言指事”的宣傳功能[4]和“以言成識”的商討功能[5]。從教材中的“交際貼士”來看,一年級的口語交際更注重培養學生基本的交際禮儀和良好的交際習慣。從二年級開始,三個類別的交際功能就體現得非常明顯。以統編語文教材二年級兩冊教材中的口語交際教學內容為例(見表1)。

交際功能的不同,使得學評單的評價側重點也有所不同。如二年級下冊第五單元口語交際“圖書借閱公約”,這是一次以實現“以言成識”為目的的商討類口語交際,因此,教學時學評單的評價重點在于培養學生參與商討的意識,即“主動發表意見”和學會參與商討的策略,做到“一個說完,另一個再說”,觀察學生能否基于這樣的態度和秩序進行商討,并進行表現性評價。

2.聚焦能力維度,生成能力框架

明晰了該次口語交際的交際功能及能力類別之后,還需要梳理評價維度,也就是交際過程中的分項能力。美國社會語言學家海姆斯將口語交際能力定義為一種知道“何時何地以何種方式對何人談何種內容的能力”[6]。顯然,對小學生口語交際能力的評價,應在盡量真實的情境中,運用評價標準,對學生完成交際任務的過程表現及效果表現作出判斷。因此,筆者在參考姚林群教授的研究成果《小學生口語交際能力:要素、水平層次及評價指標》的基礎上,對小學語文口語交際能力的評價,以交際功能為依歸,圍繞情境、內容、過程和效果四個維度,采用橫向分類、縱向分層式的結構,搭建起一個多維度、全過程、從整體到局部的口語交際能力評價框架(見圖1)。

情境維度強調學生在不同時間、地點、情形之下能夠恰當解讀、領會交際的任務。主要包括兩個方面:一是“進入情境”,指口語交際中學生會接觸到日常的、熟悉的“生活化情境”(包括學校生活、家庭生活、社會生活),強調主講意識的“展臺化情境”(包括場館展臺、模擬展臺和網絡展臺)和討論公共問題時的“圓桌化情境”(即商討圓桌)。二是“明確任務”,具體指“以言促情”“以言指事”及“以言成識”三種任務。

內容維度是學生進行口語交際所需要的言語要素的總和。主要包括兩個方面:一是“言語材料”,指學生在進行口語交際時所使用的言語和非言語素材,學生需要依據任務進行“材料選擇”和“材料組合”;二是“言語知識”,指學生進行口語交際時所具備的功能知識(語言程序)和社交知識(社會文化、生活禮儀等)。

過程維度是指學生在口語交際過程中獲取信息、表達觀點和情感的言語行為、心理行為的總和。主要包括三個方面:一是“交際情意”,指交際過程中的“傾聽態度”和“表達態度”等;二是“視聽理解”,指通過“傾聽接收”和“觀察獲取”,提煉出言語信息和非言語信息,并進行加工和思考;三是“交際策略”,指交際過程中依據不同的交際目的所開展的不同交際策略,一般交往類口語交際主要使用“黏合式交際”,宣傳類口語交際主要使用“戲劇式交際”,商討類口語交際主要使用“融通式交際”。

效果維度是指學生開展口語交際之后,所取得的交際效果。主要包括針對該次口語交際的“交際效果”(指“交往效果”“宣傳效果”和“商討效果”)和學生通過該次口語交際所獲得的口語交際能力提升效果,即“遷移運用”。

口語交際能力是一個多層次、多要素的綜合能力體系,上述的22 項子能力同步作用于內部思維建構與外部交際表達,但在交際過程中表現出來的程度(可觀察程度)有差異,據此可以分成三個類群,在學評單的設計中,需要有所選擇。

第一類,隱性能力,也就是在學生口語交際過程中不易被察覺卻始終發揮作用的能力,包括情境維度的“進入情境”能力,過程維度的“視聽理解”能力,效果維度的“遷移運用”能力。這一類能力,在設計口語交際教學的學評單時,不一定要體現出來。

第二類,顯性的普適能力,是指適用于不同功能類別的口語交際的能力,包括內容維度的“言語材料”能力、“言語知識”能力,過程維度的“交際情意”能力。

第三類,顯性的專項能力,是指具有明顯功能類別傾向的能力,包括情境維度的“明確任務”能力,過程維度的“交際策略”能力,效果維度的“交際效果”能力。這也是設計口語交際教學學評單時,要重點體現的能力維度。

以統編語文教材一年級上冊口語交際“小兔運南瓜”為例,這是統編語文教材中編排的第三次宣傳類口語交際。在之前的宣傳類口語交際學習過程中,學生已經學習了“大聲說”,而本次口語交際則鼓勵并引導學生“大膽說”——“你喜歡哪種方法?為什么?”“大膽說出自己的想法。”這就是要求學生在“大聲說”的基礎上,能夠做到“主動說”。因此,“大膽說”是本次口語交際的學習目標,具體表現為“主動說”和“大聲說”,這也是本次口語交際評價的內容。

基于小學生口語交際能力評價框架,結合本次宣傳類口語交際教學目標和教學內容,明確學評單的評價維度如下:

(1)情境維度(明確任務):能領會本次口語交際“說想法”的宣傳任務。

(2)內容維度(言語材料):能根據圖片情境,想象并說出小兔的方法。

(3)過程維度(交際情意):愿意并主動說出自己的想法;(交際策略):大聲地說出自己的想法。

(4)效果維度(遷移運用):能根據同伴間的交際,及時總結反思、調整補救;(交際效果):能大膽地說出自己的想法。

3.聚焦學習起點,生成能力層級

課堂教學評價應重視增值評價,科學確定評價起點。這里的“增值”不僅僅是針對某個學生,也針對全體學生;這里的“起點”不僅僅指向一年級學生,也指向每個學段、每個學期、每節口語交際教學中要學習相關內容的學生。

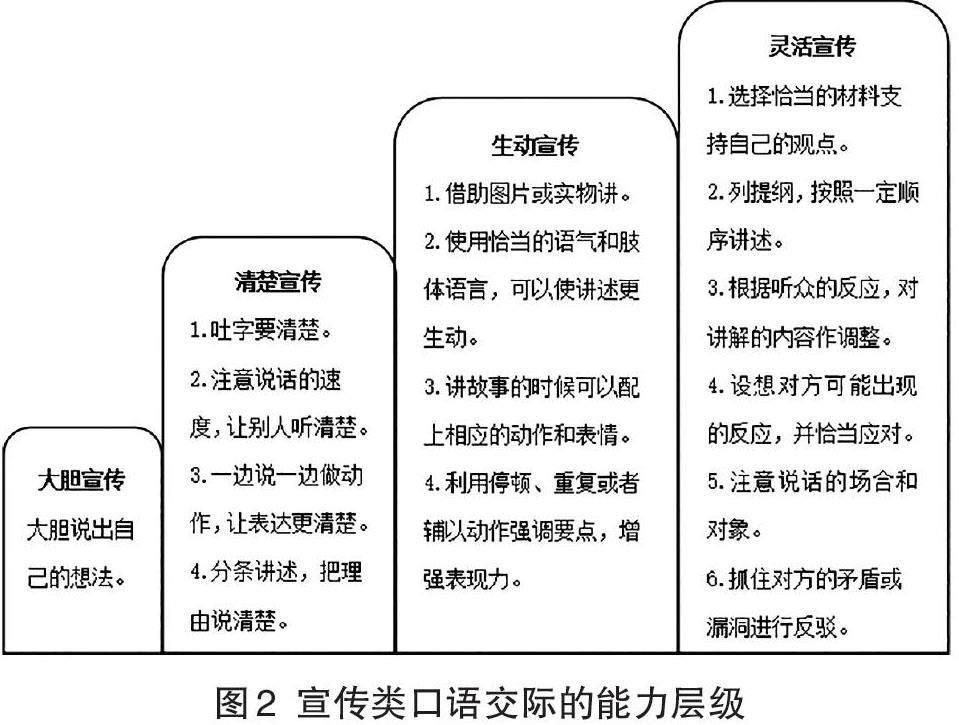

以統編語文教材六年級下冊第一單元口語交際“即興發言”為例。即興發言為“實用性閱讀與表達”學習任務群中的一種學習活動方式,其能力的培養也要符合“實用性”特點。在之前的宣傳類口語交際學習中,學生的口語交際能力呈現出從“大膽宣傳”到“清楚宣傳”到“生動宣傳”再到“靈活宣傳”的能力層級進階(見圖2)。

但這些口語交際大多是在學生有一定準備的情況下進行的,“即興發言”則因為準備時間短,需要學生臨場發揮,因此對學生的要求更多還是停留在“條理清楚”以及相應的準備“打腹稿”上,“清楚宣傳”仍是本次口語交際學習的重點。只不過,學生還需要思考即興發言的場合和對象,因此本次口語交際學習也有一定的“靈活宣傳”的要求。

二、生成學評內容,表現交際能力

“教師應樹立‘教—學—評一體化的意識,科學選擇評價方式,合理使用評價工具,妥善運用評價語言,注重鼓勵學生,激發學生的積極性。”[7]學評單的學評內容表述,要能表現學生的交際能力,并體現三個要求:一是準確性,表述要能準確地反映口語交際教學的目標。第三學段還可以采用數據、星級等量化方式來表述能力程度。二是層級性,表述要能夠反映評價標準的不同層級。依據學生能力而言,第一學段、第二學段都可以用“做到”“沒做到”的二分法來確定層級,簡單易操作,第三學段可以適當選用“較好做到”“基本做到”“沒有做到”的三分法來確定層級,有一定的浮動空間,對學生進行個性化評價。三是積極性,表述要尊重學生的學習心理。以“學”為先,凸顯學習目標和交際表現;以“我”為先,倡導積極心理,提醒學生“我”能,“我”可以。

同樣以“小兔運南瓜”為例。使用這份學評單的是一年級上學期的學生,他們活潑好學,但識字量小、理解能力較弱,評價能力也相對較弱。因此,“小兔運南瓜”的學評單盡量不要用長句表述,而應用比較直觀、簡明的圖文結合的方式來表述學評內容(見圖3)。看到這樣可視化、可操作的學評單,學生自然就明白應該怎么做,并能對照著反觀自己做得如何。

顯然,學評單的研制與呈現絕不能形式主義:學評單可以是“單”的形式,也可以是圖、表甚至其他各種形式;可以出現在學生手中,人手一份,也可以在黑板上集體使用。總之,教師要依據學生的學習心理、能力特點和評價導向,生成學評內容,表現交際能力。

三、進階學評活動,提升交際能力

生成型學評單,不僅僅是評價的支架,也應該是教師教學與學生學習的支架;使用生成型學評單,不僅僅是教師的教學行為,也應該是學生的學習行為。同時,學評活動應該進階推進,以實現能力的進階提升。

1.任務轉化評價,使言之有物

口語交際需要學生具備對情境、話題、任務的認知,因此在進入交際情境后,學生可以嘗試將問題情境和交際任務轉化為評價的標準,從而實現言之有物。

例如,五年級下冊第二單元口語交際“怎么表演課本劇”,是一次商討類口語交際。交際任務中明確提出了主持人的身份,這也是本次口語交際中學生需要重點學習、訓練的一項內容。當學生知曉要“分小組討論怎么表演課本劇”“輪流做主持人”時,他們可以憑借生活中對主持人的認知,轉化出如下兩條標準,詳見表2。

雖然這份學評單的兩條評價標準中,并未體現如何通過主持人這個身份更好地達到商討目的,但學生至少已經知曉“擔任主持人”要“組織交流討論”,這就使得他們在商討具體話題時能夠有身份意識,并發起對應的口語交際:“同學們,下面我們來討論……”因此,這份初級學評單的設計,也是在引導學生交際時言之有物。

2.評價優化實踐,使言之有法

口語交際的推進是不斷生成的過程。當交際持續進行時,學生會遇到新的問題,產生新的表現,教師也應該順勢引導學生提出或是調整評價標準,在完成評價進階的同時,優化口語交際實踐,實現言之有法。

“怎么表演課本劇”中有三個討論話題:選課文、分角色、怎么演,教師至少可以組織三次討論。根據需要,教師還可以增設話題:選道具、定服裝…… 也就是說,教師可以根據分組確定話題,以此為每個學生創造做主持人的機會。在這樣一輪輪的討論中、一次次的主持實踐中,學生會不斷發現問題:討論時,一個學生講完,下一個學生自動發表意見,主持人需要引導嗎?當大家意見不一致時,主持人需要怎么做、怎么說?討論出的結果,要怎么辦?……根據這些問題,教師引導學生補充評價標準,并制定出一份相對完善的評價標準,詳見表3。

從這份學評單中不難看出,進階后的評價標準對于如何擔任主持人,以及如何通過這個身份更好地組織商討,有了更加具體的要求,而這也是學生更好地開展口語交際的方法。

3.評價內化能力,使言有所為

在“教—學—評”一體化的理念下,評價標準具有統領意義,學生的學習實踐、教師的教學活動與評價標準多向互動,真正促進深度學習的發生。因此,無論是口語交際過程中還是交際結束后,教師都要提醒學生結合評價進行自我檢視,自主反思學習。

例如,在進行五年級下冊第七單元口語交際“我是小小講解員”教學時,最難以突破的是第二條交際要求:“根據聽眾的反應,對講解的內容作調整。”因為觀眾不同,產生的反應就不同,需要調整的講解內容也會不一樣。要真正擁有這種臨場應變的能力,學生需要進行大量的講解實踐和材料積累,這要在一節課中實現是不可能的。但教師可以創造條件,讓學生擁有初步嘗試的經驗。在完成學評單的轉化、優化之后(表4),教師可以預設一位聽眾(學生或者其他教師)向“講解員”提問,也可以提前告知“講解員”聽眾的年齡、身份(如識字不多的一年級新生),讓其他學生觀察,也讓“講解員”自省:是否做到了“能根據聽眾的身份和反應,調整講解內容”。

使用這份學評單進行口語交際和評價的過程中,“講解員”和其他學生都能體會到本次口語交際的目的、功能以及對應的交際策略,體會到“講解員”需要面臨的情境、內容、過程和效果,從而對本次口語交際的“言有所為”有全面的認知。

總之,口語交際學評單的設計應該是系統的、可選擇的,它的使用應該是全程的、進階的。教師借助學評單,或明或暗地引導學生關注“言之有物”,追求“ 言之有法”,最終實現“ 言有所為”。學評單是用來教學、學習和評價的表單,三單合一同步作用,才能發揮學評單最大的價值與效用。