立足學(xué)科視角促進(jìn)素養(yǎng)養(yǎng)成的信息科技教學(xué)實(shí)踐研究

王婉露

摘要:本文以《在線社會(huì)之網(wǎng)絡(luò)安全》一課為例,嘗試從學(xué)科視角分析網(wǎng)絡(luò)安全問題,并運(yùn)用信息科技學(xué)科思想和方法進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐。在教學(xué)中,教師以“信息”為著眼點(diǎn),從信息的來源、信息的使用過程、信息的接收、信息的發(fā)布和信息的自主可控等多個(gè)維度,梳理知識脈絡(luò),制訂防范措施,以培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用信息科技學(xué)科思想和方法解決問題的能力,從而促進(jìn)核心素養(yǎng)的養(yǎng)成。

關(guān)鍵詞:學(xué)科視角;核心素養(yǎng);信息科技;教學(xué)實(shí)踐

中圖分類號:G434 ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ?論文編號:1674-2117(2024)12-0065-03

《義務(wù)教育信息科技課程標(biāo)準(zhǔn)(2022年版)》(以下簡稱“新課標(biāo)”)中涉及的網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容與道德法治課中的網(wǎng)絡(luò)安全內(nèi)容有相似之處。但是,信息科技課程和道德法治課或其他課有什么不同呢?能否從信息科技的學(xué)科視角,找到一條思考路徑,將雜亂無章的網(wǎng)絡(luò)安全問題和案例進(jìn)行梳理和歸納,并分門別類地找到對應(yīng)的解決方法?針對以上問題,筆者以《在線社會(huì)之網(wǎng)絡(luò)安全》一課為例,進(jìn)行了具體教學(xué)實(shí)踐的探索,嘗試從學(xué)科視角思考網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)生的根源,并著眼于“信息”,理清知識脈絡(luò),從多個(gè)維度構(gòu)建知識體系,培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用信息科技的學(xué)科思想和方法解決問題的能力,形成信息科技學(xué)科的思維,從而促進(jìn)其信息科技核心素養(yǎng)的養(yǎng)成。

從學(xué)科視角看問題本質(zhì)——“網(wǎng)絡(luò)安全”問題產(chǎn)生的根源

古代通過書信、快馬、狼煙等方式傳遞信息,而當(dāng)今社會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)傳遞信息。網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展使得信息傳播的方式發(fā)生變化,同時(shí)也產(chǎn)生了眾多的網(wǎng)絡(luò)安全問題。

以“信息”為著眼點(diǎn),從信息傳遞的角度來思考“網(wǎng)絡(luò)安全”問題產(chǎn)生的根源,是信息科技學(xué)科獨(dú)特的思考角度。例如,在現(xiàn)代社會(huì)中,如果想給朋友匯錢,可以足不出戶,使用手機(jī)銀行、微信、支付寶等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。但是,在在線支付時(shí),如果支付過程存在問題,或者接收方的身份存在問題,用戶自身的財(cái)產(chǎn)將面臨安全問題。因此,信息傳遞方式的改變雖然給我們的生活帶來了許多便捷,但是也存在著越來越多的安全隱患,網(wǎng)絡(luò)安全問題日益凸顯。

立足學(xué)科視角、蘊(yùn)含學(xué)科思想的教學(xué)設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐

1.教學(xué)實(shí)踐中的常見問題

和道德法治課類似,在信息科技課堂上,教師一般會(huì)為學(xué)生提供很多網(wǎng)絡(luò)安全案例,讓學(xué)生了解生活中真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)暴力、網(wǎng)絡(luò)文明事件等,但是對事件發(fā)生的原因和解決方法卻很少提及。網(wǎng)絡(luò)安全案例紛繁復(fù)雜,學(xué)生很難從這些雜亂無章的案例中理出頭緒。

在信息科技課堂上的另一種教學(xué)情形則傾向于對計(jì)算機(jī)病毒等專業(yè)知識的講解。計(jì)算機(jī)病毒是網(wǎng)絡(luò)安全問題之一,但只講解該專業(yè)知識會(huì)導(dǎo)致學(xué)生對網(wǎng)絡(luò)安全問題的理解不夠全面,此外,計(jì)算機(jī)病毒的知識晦澀難懂,學(xué)生理解起來存在困難。而運(yùn)用信息科技學(xué)科獨(dú)特的思想和方法進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐,是解決這些問題的突破口。

2.理清知識脈絡(luò),從多個(gè)維度制訂防范措施

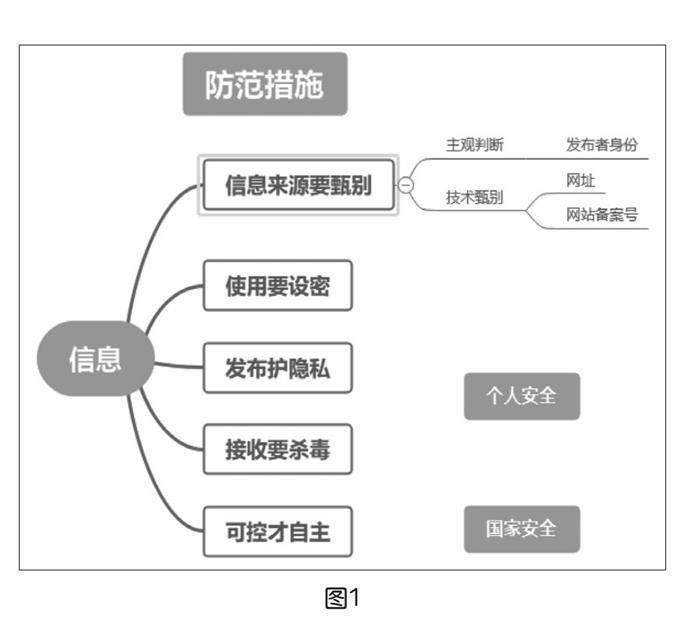

在《在線社會(huì)之網(wǎng)絡(luò)安全》一課中,筆者嘗試從用戶如何防范網(wǎng)絡(luò)安全的角度入手,以“信息”為著眼點(diǎn),從信息的來源、信息的使用過程、信息的接收和信息的發(fā)布等多個(gè)維度制訂網(wǎng)絡(luò)安全的防范措施(如圖1)。希望通過多維度的知識體系建構(gòu),讓學(xué)生從信息傳遞的整個(gè)過程進(jìn)行思考、分析和問題解決,養(yǎng)成信息科技學(xué)科獨(dú)特的思維方式。

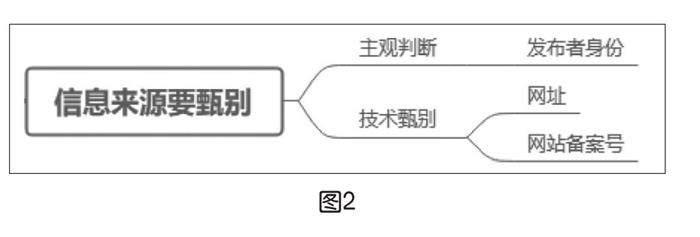

(1)維度一:信息的來源

在日常生活中,甄別信息的來源是否可靠非常重要。因此,在《在線社會(huì)之網(wǎng)絡(luò)安全》一課中,筆者設(shè)計(jì)了兩個(gè)真實(shí)案例。

首先,主觀判斷信息的真?zhèn)巍@纾诎咐?“不明二維碼”中,可以通過信息發(fā)布者的身份主觀判斷信息的可信程度。但是,主觀判斷的方式也有缺陷,如果身份被冒充,安全問題將隨之而來。

其次,通過信息科技的知識和方法來辨別信息的真假。在案例2“假冒官方網(wǎng)站”中,在主觀判斷失效時(shí)可以通過網(wǎng)址和網(wǎng)站備案號來識別真假官方網(wǎng)站。

在甄別信息來源時(shí),教師可以從主觀意識和技術(shù)兩個(gè)方面(如圖2)提高學(xué)生辨別網(wǎng)絡(luò)陷阱和網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力。

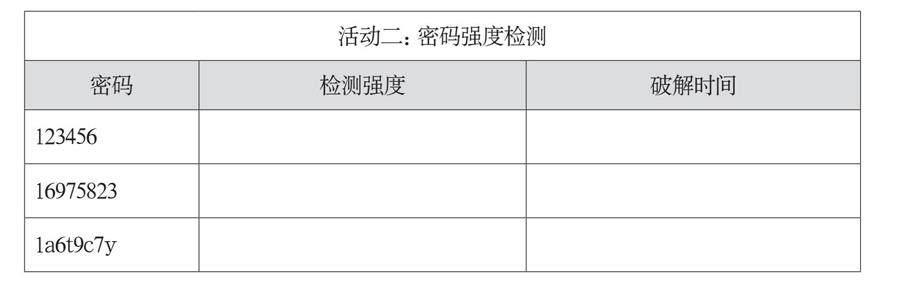

(2)維度二:信息的使用過程

身份認(rèn)證的方式有很多,密碼是其中之一。筆者在課堂中提供了“免密的手機(jī)”案例,從案例中學(xué)生不難分析出手機(jī)被盜的原因。通過這一環(huán)節(jié)的設(shè)計(jì),學(xué)生知道密碼是保護(hù)個(gè)人信息的重要方式,同時(shí)通過“密碼強(qiáng)度檢測”程序了解了密碼的安全強(qiáng)度差異(如下表),并能按需設(shè)置合適強(qiáng)度的密碼。

(3)維度三:信息的接收

學(xué)生通過“被盜的QQ號”案例發(fā)現(xiàn),如果接收了一個(gè)含有計(jì)算機(jī)病毒的文件,計(jì)算機(jī)將會(huì)遭到破壞。因此,在接收信息時(shí),一方面可以主觀判斷信息的安全,如陌生的文件不輕易接收;另一方面,可以進(jìn)行終極防御,用殺毒軟件對其進(jìn)行查殺。

(4)維度四:信息的發(fā)布

通過“危險(xiǎn)的朋友圈”案例,學(xué)生發(fā)現(xiàn),在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布信息時(shí)也存在安全隱患。對此,一方面可以通過“馬賽克”等信息加工方式保護(hù)個(gè)人隱私,另一方面也可以通過權(quán)限設(shè)置,如對某些人可見、某些人不可見等,來保護(hù)個(gè)人隱私。

(5)維度五:信息的自主可控

網(wǎng)絡(luò)安全不僅關(guān)系到個(gè)人安危,也影響國家安全。課堂上教師通過GPS和BDS北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的對比提問,讓學(xué)生意識到自主可控技術(shù)對國家安全的重要性。

教學(xué)效果:學(xué)生核心素養(yǎng)的養(yǎng)成

1.學(xué)生的思維更有條理

在舊的蘇教版教材中,網(wǎng)絡(luò)安全的內(nèi)容包含在《網(wǎng)絡(luò)文明小公民》一課中,重點(diǎn)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)病毒的相關(guān)知識以及殺毒軟件的使用方法等。但是這超出了現(xiàn)階段小學(xué)生的認(rèn)知水平,內(nèi)容枯燥,學(xué)生較難理解。

本節(jié)課從學(xué)生比較容易理解的“信息”一詞入手,從“信息的來源”“信息的使用過程”“信息的接收”“信息的發(fā)布”和“信息的自主可控”這幾個(gè)角度來分析多個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全案例。

在課堂小節(jié)中,教師提問:“通過這節(jié)課的學(xué)習(xí),大家認(rèn)為對網(wǎng)絡(luò)安全問題,該如何防范呢?”學(xué)生思考和分析信息的整個(gè)傳遞過程,將雜亂無章的網(wǎng)絡(luò)安全問題進(jìn)行歸類整理,讓思維更有條理。

2.學(xué)生的能力有所提高

首先,課堂提供給學(xué)生新的思考方式,即思考和分析信息的整個(gè)傳遞過程,將網(wǎng)絡(luò)安全問題進(jìn)行歸類整理。這讓學(xué)生思考和分析問題的能力有所變化,不再是單一思考某一個(gè)具體案例的解決方法,而是針對某一類網(wǎng)絡(luò)安全問題進(jìn)行分析和解決。

其次,培養(yǎng)了學(xué)生運(yùn)用信息科技的方法解決網(wǎng)絡(luò)安全問題的能力。課堂上提供充足且真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)安全案例,學(xué)生通過小組討論的方式,身臨其境地分析和解決問題(學(xué)生可以更深入地剖析案例背后的原因,運(yùn)用信息科技手段解決問題)。例如,在判斷信息來源真?zhèn)螘r(shí),可以通過技術(shù)手段,如網(wǎng)址和網(wǎng)站備案號等來辨別真假網(wǎng)站。在設(shè)置密碼時(shí),可以提高密碼的安全強(qiáng)度;在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布信息時(shí),可以設(shè)置權(quán)限和對個(gè)人隱私內(nèi)容進(jìn)行加工處理等。

3.學(xué)生的安全責(zé)任意識變強(qiáng)

(1)個(gè)人的防與范

課堂上呈現(xiàn)的真實(shí)案例是學(xué)生熟悉的甚至是親身經(jīng)歷過的。這些真實(shí)情境的體驗(yàn)?zāi)軌蜃寣W(xué)生意識到在線學(xué)習(xí)與生活中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和危害,從而增強(qiáng)安全意識,保護(hù)個(gè)人隱私,防范危險(xiǎn)隱患。

當(dāng)然,網(wǎng)絡(luò)安全問題不僅限于個(gè)人的預(yù)防,還包括個(gè)人的示范。在本節(jié)課提供的網(wǎng)絡(luò)安全案例中,還涉及網(wǎng)絡(luò)文明的內(nèi)容。通過本節(jié)課的學(xué)習(xí),學(xué)生能夠意識到,除了要預(yù)防他人的陷阱、保護(hù)個(gè)人安全之外,也要做好個(gè)人的示范,不給他人設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)陷阱,不網(wǎng)絡(luò)暴力他人,不信謠不傳謠,在網(wǎng)絡(luò)空間不做違法亂紀(jì)的事情。

(2)國家的防與范

通過“打碼的火車票”“打碼的快遞單”等事例,學(xué)生知道了在保護(hù)個(gè)人隱私方面國家采取的一些措施。此外,國家頒布的《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》和《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》還從法律層面保護(hù)個(gè)人信息安全。課堂上,通過GPS和BDS“北斗衛(wèi)星導(dǎo)航”的對比,學(xué)生意識到自主可控技術(shù)對國家安全的重要性。

結(jié)語

立足學(xué)科視角,運(yùn)用信息科技學(xué)科獨(dú)特的思想和方法進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)和教學(xué)實(shí)踐,既是信息科技課程獨(dú)特價(jià)值的體現(xiàn),也是促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成信息科技核心素養(yǎng)的重要手段。當(dāng)然,這種基于學(xué)科視角的知識體系建構(gòu),必須建立在學(xué)生的認(rèn)知水平上。基于學(xué)生的認(rèn)知水平和思維現(xiàn)狀,尋找到一條適合的思考路徑,并通過真實(shí)的情境開展教學(xué),才能讓學(xué)生在意識、思維和能力層面發(fā)生變化,以促進(jìn)核心素養(yǎng)的養(yǎng)成。