課程思政融入體育院校體操必修課教學的價值塑造與路徑鋪展

徐帥帥 呂吉勇 張濤 張妍 寧晶慧 李德天 李深廣

摘 要:運用文獻資料法、邏輯分析法和案例分析法,以情境認知理論為學理依據,以課程理念—課堂目標—教學方法—評價體系為核心要義,探析課程思政融入體操必修課教的價值值塑造與路徑鋪展,并結合教學案例進行分析。研究認為,課程思政融入體操必修課教學具有家國情懷、個人品格、科學觀念、社會適應等價值。研究提出,將思政理念融入體操必修課程總目標,以課程總目標引領課堂教學目標,在課堂實踐中運用真實情景教學,為提升成效建立健全評價體系等行動路徑,并通過體育教育專業體操實踐課進行案例分析,從理論與實踐雙重維度探析思政融入體操必修課的價值與成效。

關鍵詞:課程思政;體育院校;體操必修課;課堂教學

中圖分類號:G807?文獻標識碼:A

文章編號:1008-2808(2024)03-0060-08

The Value Shaping and Path Spreading of Curriculum Ideological and Political Integration into Gymnastics Compulsory Course Teaching in Sports Colleges and Universities

XU Shuai-shuai1,LV Ji-yong2,ZHANG Tao3,ZHANG Yan3,NING Jing-hui3,LI De-tian3,LI Shen-guang1

Abstract:Using the methods of literature, logical analysis and case analysis.This study uses literature review, logical analysis, and case study methods, with the theoretical basis of situational cognition, and the core principles of curriculum philosophy, classroom objectives, teaching methods, and evaluation system, to explore the value and action path of integrating ideological and political education into gymnastics curriculum, and analyze it through teaching cases. The research suggests that Integrate the ideological and political concept into the general goal of gymnastics compulsory courses, lead the classroom teaching goal with the general goal of the course, use real situation teaching in classroom practice, establish and improve the evaluation system and other action paths in order to improve the effectiveness, and carry out case analysis through the gymnastics practice course of physical education major, and analyze the educational effect of the ideological and political construction of gymnastics course from the dual dimensions of theory and practice.

Key words:Curriculum Politics;Sports Colleges;Gymnastics Compulsory Course;Classroom Teaching

課程思政是指將思想政治教育元素,包括思想政治教育的理論知識、價值理念及精神追求等融入到各們課程中,潛移默化地對學生的思想意識、行為舉止產生影響[1]。其本質是立德樹人,通過顯隱結合的方法引導學生樹立正確的國家觀、民族觀、歷史觀、價值觀,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。2020年5月,教育部印發的《高等學校課程思政建設指導綱要》明確提出,課程思政建設工作要在全國所有高校、所有學科專業全面推進,體育類課程要樹立健康第一的教育理念,注重愛國主義教育和傳統文化教育,培養學生頑強拼搏、奮斗有我的信念,激發學生提升全民族身體素質的責任感[2]。體操必修課作為體育教育專業的主干課程之一,在體育院校體育教育專業人才培養方案中體現為專業核心課程、專業素養必修課程、專業基礎課程等課程類別,將課程思政融入體操必修課教學已然成為各體育院校幫助學生在體育鍛煉中實現“德體雙增”的重要推力。然而,我國體育課程思政建設依然存在思政元素凝練不準、教學要求落實不夠、方法創新模式不活、路徑設計策略不優等問題[3],不利于課程思政融入體操必修課教學。隨著各專業領域課程思政研究的不斷深入,充分挖掘體操課程思政元素并融入課堂教學成為提高體育教育專業人才培養質量的重要途徑。基于此,本研究以情境認知理論為學理依據,探析課程思政融入體操必修課教學的價值塑造,以課程理念—課堂目標—教學方法—評價體系為核心要義,在體育教育專業體操必修課程進行實踐應用,以期為體育教育專業體操課程思政建設提供理論支持和實踐參考。

1 課程思政融入體育院校體操必修課教學的價值塑造

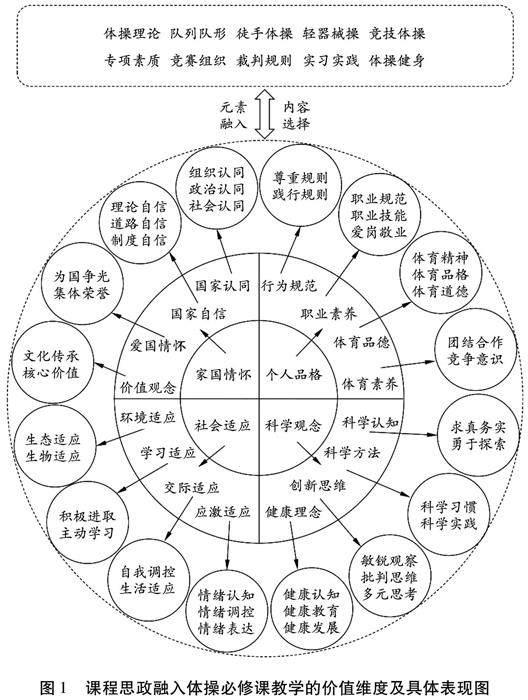

體育院校體操必修課教學內容豐富,具有多維思想政治教育價值,能夠從不同維度塑造體育教育專業人才,需要充分挖掘其思政元素以實現立德樹人教育任務。基于此,根據體操項目的內容和特點,精準凝練體操課程思政元素,將思政元素劃分為家國情懷、個人品格、科學觀念和社會適應4個維度(見圖1)。

1.1 家國情懷:強化制度認同,踐行愛國主義情懷

課程思政融入體育教育專業體操必修課能夠提高學生“四個自信”“四個認同”、愛國情懷和社會核心價值觀等家國情懷,有利于學生弘揚中華傳統優秀文化、踐行社會主義核心價值觀、堅定中國特色社會主義道路等思政意識的形成。(1)隊列隊形練習是體操課程的重要內容,目前高校體操課程中的隊列隊形練習內容是從軍隊演化而來,其中蘊含有我國對軍隊管理的要求和軍隊理念。通過將重大節日、迎送國賓和軍隊出征、凱旋等閱兵式視頻投放至多媒體設備,配以教師的講解,從而提高學生愛國主義情懷及對我國社會主義制度的認同,達到傳授知識技能和思想政治教育的目的。(2)競技體操作為我國的傳統優勢項目,是“奧運爭光計劃項目”奪標的重點項目之一。競技體操學習過程中引入體操世界冠軍、奧運冠軍等典范先進案例,點燃學生為國爭光、捍衛中華集體榮譽等愛國主義情懷。

1.2 個人品格:規范個體行為,提高職業綜合素養

課程思政融入體操必修課教學能夠引導學生規范行為,提高職業素養、體育品德和體育素養等個人品格。(1)通過體操規則的學習,有助于規范行為,從而引導學生尊重并踐行規范。(2)通過實習實踐,能夠幫助學生提高職業素養,從而提升其職業競爭力。如隊列隊形練習中的口令呼喊能力、徒手體操中的動作講解與示范能力、第二課堂的教育教學技能等能力,都是發展職業技能、提高職業規范的重要途徑。(3)在器械體操練習中,保護與幫助者通過保護或幫助練習者完成動作,不僅提升了自身的專業實踐能力,而且促進了同學之間的關系融洽,形成一種友愛互助、團結奮進、合作共贏的學習氛圍。在這一教學過程中,可充分發揮保護與幫助法的作用。如在單杠“騎乘轉體180°成支撐”動作練習中,學生難以克服在杠上的恐懼心理是完成該動作的最大障礙,從而導致動作變形從而引發安全事故。通過同學之間的保護與幫助,練習者能夠逐漸克服恐懼心理,同時避免危險事件發生,促進了同學間關系融洽,提升了相互信任度和團結合作意識,在班級中形成友愛互助的氛圍。

1.3 科學觀念:引導健康生活,勇于開拓創新思維

通過科學的體操練習方法和手段,能夠培養學生科學認知、科學方法、創新思維、健康理念等科學觀念,從而養成健康的生活方式。(1)在徒手體操創編過程中,通過將不同身體部位的不同類別動作進行組合、編排并展示,能夠引導學生突破思維桎梏,勇于創新改革,

培養學生創新思維的應用能力。如運用探究教學和討論相結合的教學方法,通過將學生創編的徒手體操組合在課堂中進行實踐,并在班級內探討該組合的理論原理、合理性及適用性等科學問題。(2)通過傳授體操健身原理與原則,引導學生建立健康第一理念、加強健康生活認知;學生在身體素質練習中使用科學的方法和手段,能夠有效增進身體健康,促進身心健康發展。(3)通過輕器械體操教學與實踐,讓學生學會用啞鈴、跳繩、體操棍等輕器械進行健身,教會學生新型健身方法,能夠利用輕器械科學健身。(4)在隊列隊形口令組合練習時,教師創設一個情境問題并規定場地范圍,讓學生按照既定情境和規定場地,通過小組討論運用所學口令指揮隊伍移動以完成情境任務,從而增強學生的創新改革意識和籌劃決策水平,切實提升解決實際問題的能力。

1.4 社會適應:增強人文關懷,強化環境適應能力

課程思政融入體操必修課程能夠培養學生環境適應、學習適應、交際適應和應急適應等社會適應能力。(1)通過徒手體操理論與實踐教學,傳授科學健身理念并教會學生日常健身鍛煉的方法與手段,學生在生活中能夠運用所學方法進行健身,達到愉悅身心、增強體質的效果,有利于其調節心理情緒,更好地適應社會環境。如運用啟發教學法,引導學生運用體操館內現有的場地和器材,創編一個包含跳躍、滾翻、奔跑、平衡等內容的體操健身組合,引導學生充分利用周邊環境進行健身,從而提高社會適應力。(2)娛樂性和健身性是輕器械操和徒手體操的主要特點[4],能夠幫助學生提高應激適應能力,紓解學習壓力、提高自我認同感、價值認同,增強自尊自信、積極進取、敢為人先的拼搏精神等(3)競技性體操具有高難度、高挑戰性等特征,通過競技性體操教學,能夠進一步培養學生情緒調控和生物適應能力。

2 課程思政融入體育院校體操必修課程的路徑鋪展

以體操課程思政的多維價值為引領,嘗試構建以情境認知理論為基礎的課程思政融入體操必修課教學路徑。情境認知理論主張基于真實情境進行教學[5],關注學生品行成長性發展過程,注重收集、整理學生與情境互動過程中思政元素所產生的行為過程、心理傾向等表現,有助于學生技能學習向日常生活中遷移。基于此,本研究以理念—目標—方法—評價為邏輯主線,

構建了課程思政融入體操必修課教學路徑(見圖2)。

2.1 課程理念轉變:將思政理念融入體操課程總目標

在體操課程建設中融入思政教育理念是教學設計的邏輯起點。體操課程思政建設要取得預期的育人效應,首先應將體操課程思政理念融入體操課程總目標中,在體操課程目標中有所展現。《辭海》將“理念”解釋為看法、思想,思維活動的結果,觀念[6],課程理念可以被理解為人們長期以來形成的關于學校教育中各門課程的觀念[7]。課程理念并不是一成不變的,而是隨著時代發展和社會變遷而發展變化的。我國學校體育課程理念從強調增強體質的“雙基”“三基”理念,到促進學生個性發展理念,再到“健康第一”的以人為本理念的變化過程,充分體現出不同時期學校體育課程理念的變遷[8]。在新發展階段,將體操課程思政理念融入體操課程教學,既是實現“立德樹人”根本任務的有效手段,也是構建“三全育人”格局的應然舉措。依據在于:(1)“立德樹人”是體操課程思政建設的本質要求。一流的課程應該是實現知識傳授、價值觀引導和能力培養有機統一的課程,其中價值觀引導就是課程思政[9]。體操課程思政要為學校體育落實“立德樹人”任務固本強基,為學校體育培養人才樹好風向標,為拓展學校體育培養人才路徑打造助推器。將思政理念融入體操課程,有助于課程思政理念具體化,通過課程目標實現課程理念。(2)協同育人是體操課程思政建設的核心要義。《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的意見》指出:高校要緊緊圍繞立德樹人根本任務,把思想政治工作貫穿教育教學全過程,把思想價值引領貫穿教育教學全過程和各環節[10]。可見,“三全育人”與立德樹人和課程思政緊密相連。在體操課程思政建設過程中要始終堅持全員全程全方位育人,以課程總目標為載體,通過實現體操課程總目標落實“立德樹人”根本任務,充分發揮體操課程的應有育人功效。

2.2 課堂目標升華:以課程總目標引領課堂教學目標

思政教育目標在體操課程思政設計和執行中起到引領作用。課程目標是指體操課程本身要實現的具體目標和意圖,是課程理念的直接反映,也是課堂教學目標的具體化[11]。在體操課程總目標中,每一課時的教學目標更為具體。將體操課程總目標落實到每一節體操課堂目標中,是實現體操課程思政目標的有效途徑。首先,厘清目標維度,將思政元素融入體操課堂教學目標設計中。在教學目標設計時,應根據授課內容特點,將某一種或多種維度的思政元素作為主要目標融入教學設計,以“潤物細無聲”的方式實現課程思政目標[12]。這一過程要注重思政目標與其他目標之間的調適與配置,體現在教學計劃中的思政目標一定是與其他目標并行的。其次,立足實踐,目標設計實際化。思政目標的設置要立足于實踐,確保設置的目標是具有可操作性的、能直接體現學生身心變化的,切忌設置模糊、空泛的思政目標。如在雙杠掛臂擺動教學設計時,思政目標可設為:通過雙杠掛臂擺動練習,增強學生直面困難、知難而上的意志品質。在教學活動中,學生從一開始怕疼、不敢發力,到最后克服疼痛,勇于完成動作,這樣能夠直觀感受到學生意志品質的變化,體現思政目標與教學效果的一致性。再次,著眼全方位,目標實施精細化。全方位育人要求課程思政實施要覆蓋課上課下、線上線下、校內校外,追求無處不在、點點滴滴的思政育人過程。因此,在實施體操課程思政目標時要全面、精細,充分考慮整個教學環境。最后,扎根全過程,目標貫穿全周期。全過程育人要求將“立德樹人”貫穿體操教學全過程和學生成長的全周期,在課堂教學目標中體現目標達成的持續性和長期性。如通過保護與幫助的學習與實踐,學生在課堂上達成了友愛互助、團結奮進、合作共贏等思政目標,引導學生將這一目標在今后的課程和生活中貫穿始終,以達到思政目標的內化。

2.3 教學方法要義:在課堂實踐中運用真實情境教學

情境創設是體操課程思政應用的核心手段。教學方法是教師的教法和學生的學法的總和,強調教學方法的運用要突出“學生中心”思想[13]。體操課程思政教學方法在常用教學方法基礎上增加了新的教學理念和精妙設計,強調學生中心、感受立體、顯隱一體。基于此,在教學方法中引入情境教學法,將學生置于模擬現實領域,通過創設情境問題實施教學活動[14]。首先,情境問題與思政目標相匹配。課程目標和教學內容是顯性的,而教學內容所蘊含的家國情懷、個人品格、科學精神等思想政治元素是隱性的。在創設情境問題時要將顯性的問題和目標與隱性的思政元素相匹配,做到顯性目標與隱性價值無縫銜接,以實現體操課程思政與體操課程固有的知識技能傳授相互融通,達成全面育人之成效。其次,情境問題的可復制性。所創設的情境問題應該具有標準化結構,具有可操作性和可復制性,以便于在不同學生群體中將情境問題再現,一方面對比不同學生群體的學習結果,另一方面為其他院校開展體操思政教學提供案例參考。最后,體育領域與社會領域的關聯性。情境問題要與社會環境緊密聯系,引導學生從情境問題轉向生活實際,提高學生解決開放式問題的能力,實現知識、技能與思政元素的聯系和遷移。

2.4 評價機制完善:為提升成效建立健全的評價體系

評價和反思是保證教育項目和政策生命周期的必要成分[15],科學的評價是檢驗體操課程思政實施效果的關鍵環節。評價制度應立足學生需求,形成多元、綜合、全面的評價機制[16]。首先,選擇多元化評價指標。要從學校、專業、課程、教師、學生等多角度健全指標體系,從課程標準設定、培養方案整合、教育紀律約束、教學督導聽課、職稱晉升激勵等角度為課程思政的實踐提供強有力的政策支持,構建科學、精細、系統的評價指標體系。并根據不同類別的指標采用定性與定量相結合、過程性與結果性相結合的方式進行評價,提升評價的合理性。從評價過程來看,平時成績對應過程性評價,評價指標包括出勤、課堂表現、學習態度、課后作業、課堂實踐等;期末成績對應結果性評價,主要采用“以賽代考”的形式,重點考查學生運動技能展示能力、規則意識、拼搏精神、集體榮譽感以及能否將所學內容應用于體操比賽中的能力。其次,轉變評價方式。由教師單一評價方式改為教師評價、學生互評、學生自評等多元評價方式,突出評價體系的全過程、多角度、綜合性及科學性,使學生德、體、智、美、勞“五育”得到全面評價。最后,合理運用評價結果。課程思政評價的根本指向在于學生思政素養的提高。而要實現這一目標,則需遵循“持續改進”理念下的“評價—反饋—改進”路線,通過評價結果研判思政元素融入體操課堂情況,并制定后期改進方略以推動專業教師發展、課程與教學優化、思政育人增效。

3 課程思政融入體育院校體操必修課教學的案例設計與應用

3.1 案例設計

本研究從國家情懷、個人品格、科學觀念、社會適應四個維度剖析了體操課程思政的價值意涵,并以理念融入-目標引領-情境創設-健全評價為邏輯主線構建了體操課程思政建設路徑。在此基礎上,選擇一堂體操課作為案例進行課程思政設計(見表1),以期為課程思政融入體操課程提供落地的參考。

完整的體操課包括準備部分、基本部分和結束部分三個主要教學環節,其中準備部分是課堂的導入環節,主要包括課堂常規、隊列演練及一般性和專門性準備活動;基本部分是課堂的主要環節,涵蓋了主要教學內容,包括體操基本功練習和單杠技術學習;結束部分的主要任務是總結本次課的教學情況、告知學生下次課的內容提要及布置課后學生需要完成的任務。根據不同環節的主要教學目標,選取相應的教學方法,將課程思政理念融入課堂教學,并提煉出各教學內容的課程思政目標貫穿課堂始終,以實現體操課程的思想政治教育價值。

3.2 應用案例

3.2.1 準備部分

準備部分主要包括課堂常規、隊列練習和準備活動三個主要內容(見表2)。

(1)課堂常規部分引入的課程思政元素為規則意識、綜合能力、愛國情懷等。如運用“小先生”法提高協商的組織指揮和領導能力;通過師生互相行注目禮,提高學生尊師重道的意志品質,傳承中華優秀傳統文化。(2)隊列練習部分引入的思政元素為國家認同、愛國情懷、行為規范、創新意識等。首先,通過錄像觀察法,將歷年中華人民共和國國慶節的閱兵儀式做成短視頻并通過多媒體投放至大屏幕供學生觀看。視頻觀看后,組織學生面向國旗敬禮,奏唱中華人民共和國國歌,以提高學生的國家認同感。其次,運用分組練習法,各小組自行設計一個隊列變化組合,并分組展示。但先不提供關于團隊內溝通交流的任何引導,讓學生們自行配合,引導學生多元思考能力,發展其創新意識。在展示結束后,必然有部分小組場地運用不合理導致展示不流暢或中斷,教師引導學生們進行反思,分析失敗的原因。接著,教師將這個問題進行深化和抽象,將之與生活中的溝通交流進行比較,讓學生們意識到溝通交流的重要性。而后,教師組織學生探討社會生活中如何更好地與組織內成員溝通交流。如用什么語言“破冰”,怎樣回應他人的意見,如何建立良好的團隊溝通機制等。最后,教師再次組織學生們展示隊列變化組合,以檢驗他們是否能夠實踐所學知識并改善自己的表現。(3)準備活動部分引入的思政元素為科學知識、科學方法、健康理念等。準備活動是體育運動必須進行的熱身活動,是降低肌肉粘滯性、提升機體機能、避免運動損傷發生的有效方式,主要包括一般性準備活動和專項準備活動。首先,通過準備活動引導學生養成“練前熱身”的好習慣,促進其健康發展。其次,運用情境導入法,設置本次課的主題體操類游戲—野外探險,一方面激活課堂氛圍,另一方面引導學生接受軍事教育,進一步培養學生的團隊合作、勇于挑戰等個人品質。

3.2.2 基本部分

單杠技術和專項素質是基本部分的主要學習內容,也是體操課的主體內容(見表3)。其中,單杠技術包括復習內容(單腳蹬地翻身上)和學習內容(支撐腹回環),專項素質包括肋木舉腿和引體向上。

(1)單杠復習內容引入的思政元素為體育品德、競爭意識、拼搏精神等。運用比賽教學法,將學生分成數量均等的兩個小組,各小組每次委派一名隊員同時完成動作,教師依據評分標準打分,得分高者所在隊伍記1分,另一隊伍不得分,最后總分高的一組獲勝。借此,能夠激發學生集體榮譽感,鼓勵其頑強拼搏、追求卓越的良好品質。(2)單杠學習內容引入的思政元素為體育素養、行為規范等。單杠支撐腹回環動作是由雙手和腹部支撐單杠,向后回環360°的回環類動作,屬于在器械上向后翻轉類動作,學生練習時存在的主要問題是向后倒肩不果斷或倒肩時曲臂,主要原因是做動作時看不見后方,沒有目標物造成恐懼、害怕等心理障礙。基于此,可運用案例導入法,引入“狼牙山五壯士”的事跡激勵學生克服心理障礙,勇于嘗試,以此激發學生的體育精神和頑強拼搏、超越自我的意志品質。亦可運用分層教學法,根據學生學習水平將學生分為初級組、中級組和高級組,不同組別設置不同的任務目標,并鼓勵高級組的學生為低于自己所在組別的學生提供動作指導,形成和諧的班級氛圍,提高學生的團結合作能力。(3)專項素質練習引入的思政元素為體育素養、健康生活等。此部分聯合使用情境導入法、任務驅動法和比賽教學法。首先運用情境導入法,創設一個“火速救援”主題情境,兩人一組,分別在場地兩端。其次運用任務驅動法,布置任務:一人從一端連續蛙跳至對面隊員處,由另一名隊員抬起其雙腳,雙手俯撐爬回出發點即完成本次“救援任務”。而后運用比賽教學法激勵學生頑強拼搏、追求卓越的體育精神。

3.2.3 結束部分

結束部分主要包括放松整理、課堂小結、宣布下課和歸還器材4個部分(見表4)。

(1)放松整理引入的思政元素為情緒調控、環境適應等。在教師播放的音樂伴奏下,學生集體做整理運動以調節身心,一方面能夠有效調節負面情緒,提高情緒調控能力,另一方面有助于引導學生建立體育鍛煉后放松整理的健康觀念,促進其健康發展、健康成長。(2)課堂小結引入的思政元素為創新意識、健康生活等。教師通過講解法對本次課任務完成情況、課堂紀律、學習態度等進行小結,學生進行自我評價,提高學生的多元思考與反思能力。學生通過課后完成任務,促進了其專業學習的連貫性,也為其建立健康生活理念提供契機。(3)宣布下課引入的思政元素為文化傳承、職業規范等。在教師宣布下課時,通過師生互相行注目禮致敬將教學利益貫徹課堂始終,培養了學生傳承中華優秀傳統文化的意識,潛移默化地培育學生的體育品德。同時推動了其入職后遵守職業規范、踐行執業規則。(4)歸還器材引入的思政元素為職業規范、體育精神等。通過班級負責人帶領其他同學將本次課所用器材歸還至原位,給學生建立了規矩意識,促進了其個人品格及高尚道德的養成,為其步入社會后勇于承擔社會責任、維護集體榮譽、發揚中華傳統優秀文化提供了正確指引。

3.2.4 體操課堂課程思政教學評價設計

體操課程思政教學評價是指基于特定標準對體操課堂教學課程思政融入過程中教師、學生、教學管理者等多元主體進行的評價。對于不同的主體,評價內容、評價方式及評價側重點也不同。(1)對于教師評價,主要通過教學督導評價、教師自評以及學生評價相結合的方式,重點從課堂教學實踐和師德師風兩個方面評價體操教師是否樹立了正確的價值導向、在體操課堂教學中是否將課程思政元素與教學內容有機融合、是否規范開展課程思政教學與科研工作等,目的在于發現體操課程思政實施過程中的不足與問題,從而進一步提高體操課程思政教學的科學性。(2)對于學生評價,采用定性評價與定量評價、終結性評價與過程性評價相結合的方式,重點圍繞課堂出勤、學習態度、實踐活動、作業完成情況等方面展開評價。第一,記錄學生課堂出勤情況、遵守課堂準則情況及課堂學習投入情況,如在課堂學習和分組練習時是否積極學練、團結協作,對于學練過程中遇到的困難是否迎難而上、不輕言放棄,評價學生遵規守矩、尊敬師長意識。第二,考察所安排的實踐活動完成情況。如安排學生輪流承擔組織準備活動任務,觀察記錄學生是否具有責任心和協作精神,是否具有組織領導能力,是否能夠相互尊重,是否具備過硬的心理素質等。第三,考查學生是否自覺完成課后作業,所提交的作業是否經過深度思考,以評價學生誠實守信、主動學習、合作探究等精神品質。

4 結 語

課程思政建設是加快落實“立德樹人”根本任務的工作重點,也是高校培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人的內在需求。體操課程內容豐富,體操課程思政具有提升學生家國情懷、個人品格、科學觀念、社會適應等思想政治教育價值。然而目前體育課程思政存在的思政元素凝練不準、方法創新模式不活、路徑設計不優等問題難以發揮思政教育的完整功能。鑒于此,本研究基于體操內容的特點,凝練出體操課程思政元素,并以思政理念融入—課程目標引領—情境問題創設—評價體系構建為主線,構建了課程思政融入體操必修課教學的路徑,并結合案例分析,在理論研究的基礎上予以實踐支撐,為提升體育院校體育教育專業體操必修課教學質量提供了理論和實踐參考。在此基礎上,團隊將繼續深入本課題研究,最終目的在于探索出課程思政融入體育教育專業體操課程的操作性路徑,為培養“又紅又專”的體育教育人才提供參考。

參考文獻:

[1] 張大良.課程思政:新時期立德樹人的根本遵循[J].中國高教研究,2021(1):5-9.

[2] 教育部.教育部關于印發《高等學校課程思政建設指導綱要》的通知[Z].2020-06-01.

[3] 趙晶,閆育東,高江航.課程思政融入高校體育課教學的本源回歸、價值塑造與路徑思考[J].體育學刊,2021,28(5):89-93.

[4] 朱子芳,楊光.原創趣味性體操對初中生身心健康影響的實驗研究[J].哈爾濱體育學院學報,2020,38(1):77-82.

[5] 張良,靳玉樂.核心素養的發展需要怎樣的教學認識論?——基于情境認知理論的勾畫[J].教育研究與實驗,2019(5):32-37.

[6] 《辭海》編輯委員會.《辭海》1979年版縮印本[M].上海:上海辭書出版社,1980.

[7] 張興生,陳福亮,楊劍.新中國學校體育課程理念的變遷軌跡[J].山東體育學院學報,2015,31(5):106-109.

[8] 徐帥帥,李彥龍.新課標背景下中小學生體育核心素養培育的困境與紓解[J].哈爾濱體育學院學報,2023,41(4):70-76.

[9] 王秀閣.關于“課程思政”的幾個基本問題——基于體育“課程思政”的思考[J].天津體育學院學報,2019,34(3):188-190.

[10] 新華社.中共中央、國務院印發《關于加強和改進新形勢下高校思想政治工作的意見》[Z].2017-02-27.

[11] 夏樹花.矛盾論視角下中小學體育與健康課程理念轉化教學行為研究[J].天津體育學院學報,2023,38(2):130-135.

[12] 劉純獻,劉盼盼.體育課程思政的內容、特點、難點與價值引領[J].體育學刊,2021,28(1):1-6.

[13] 武冬.體育課程思政原理、設計、問題研究[J].北京體育大學學報,2022,45(6):12-24.

[14] 呂吉勇,蔣湘之,王丹丹,等.北方高等體育院校冰雪運動教學多元化評價方法研究[J].哈爾濱體育學院學報,2021,39(3):28-34.

[15] 李彥龍,常鳳.“雙減”政策下我國中小學課后延時體育服務時效與保障[J].體育學研究,2022,36(2):33-40.

[16] 李彥龍,常鳳.“雙減”背景下學校體育促進中小學生全面發展的價值轉向、現實困境與實踐路向[J].體育學刊,2023,30(1):99-104.

基金項目:2022年黑龍江省高等教育教學改革項目:體育院校體操線上線下混合式一流課程建設改革研究與實踐(編號:SJGY20220646)。

作者簡介:徐帥帥(1994-),男,講師,在讀博士研究生,研究方向為學校體育。

通信作者:呂吉勇(1968-),男,教授,碩士,碩士研究生導師,研究方向為體育教育訓練學。