廣泛、真實、管用:在治理績效中讀懂全過程人民民主

毛光霞

摘要:在全過程人民民主已經成為價值共識的當下,進一步讀懂全過程人民民主需要從治理績效著手,肯定治理績效的支撐作用,確認治理提升全過程人民民主的邏輯鏈條,展示全過程人民民主的廣泛、真實、管用。治理提升全過程人民民主旨在挖掘全過程人民民主發展的實踐基礎,基于規則的治理實踐建立全過程人民民主的秩序基礎,提升公民民主精神以建立全過程人民民主的價值基礎,多元主體的協同銜接國家與社會以建立全過程人民民主的社會基礎,確認政策績效合法性以建立全過程人民民主的資源基礎。在治理提升全過程人民民主的進程中,一定程度上存在著治理梗阻與民主停滯的矛盾、績效困局與民主赤字的矛盾、治理技術與民主價值的矛盾等問題。在全面建設社會主義現代化國家的歷程中,需要進一步完善治理提升全過程人民民主的邏輯鏈條,從結構優化、功能調適、利益兼容三個維度提升治理績效,確認全過程人民民主的廣泛、真實、管用,更好地實踐全過程人民民主。

關鍵詞:治理績效;全過程人民民主;結構優化;功能調適;利益兼容

中圖分類號:D621 ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? 文章編號:1003-8477(2024)03-0060-08

“如何使民主運轉起來”以促進民主的扎根和維系民主的價值是民主討論的焦點。隨著代議民主、自由民主、多元民主、共識民主、協商民主、參與式民主、協和民主、政策民主、治理民主等詞匯的增加,一方面意味著民主發展形式的多態勢、結構的多重性和內涵的多樣化,另一方面也意味著不斷增加而又凸顯創新的修飾性詞語只能說明對民主的價值性是存有共識的,但在達致民主的程序、制度、手段、進路等方面存在著爭議和分歧。黨的二十大報告指出,“全過程人民民主是社會主義民主政治的本質屬性,是最廣泛、最真實、最管用的民主”。作為中國特色社會主義民主政治重要理論創新與實踐積累成果的全過程人民民主為民主政治的發展提供了新的思路和遵循,民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督構成了人民民主的全鏈條、全方位、全覆蓋,使全過程人民民主的運轉更加依賴于民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督實踐的操作與治理的績效。值得注意的是,民主的發展離不開治理,民主只有落實到具體的治理場域之中,才能真正發揮其效能。[1](p15)因而,重視治理績效以提升全過程人民民主,筑牢全過程人民民主的實踐基礎,是使全過程人民民主運轉起來的重要依據,是讀懂廣泛、真實、管用的全過程人民民主的根本前提。

一、問題的提出

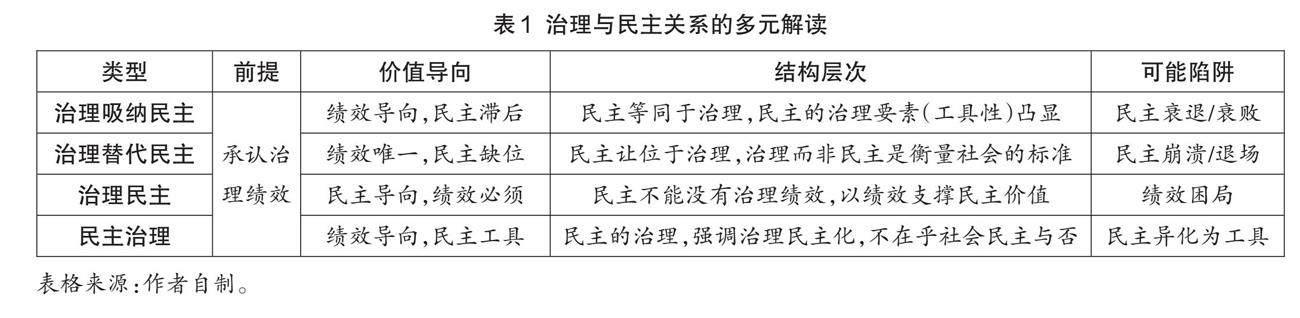

討論治理與全過程人民民主的關系要回到治理與民主的元問題上來。既有文獻關于治理與民主的關系主要從四個方面進行了討論:一是治理吸納民主,治理與民主在內涵、目標、主體、程序、機制、價值等各個方面存在著互補關系,從而使得治理能夠吸納民主。雖然治理與民主存在一定程度的沖突,但是治理體系與機制的有效運行、善治目標的持久實現需要治理融合民主,同時,民主政治的落實,甚至是民主政治自身弊端的克服也需要治理體系與機制來克服。[2](p45)二是治理替代民主,以治理的績效替代民主的合法性。作為根本政治制度的人大制度的代表功能是人大合法性的首要來源,但治理責任的加入影響了人大制度功能的均衡發揮,某種程度上使得治理功能優先于代表功能,甚至出現了以治理績效應對代表赤字的現象。[3](p59)三是治理民主(governable democracy)成為民主的一種形式,治理成為定義民主的約束性和修飾性詞語。作為自由民主的對立面,治理民主是將國家嵌入作為政體理論的民主,超越了自由民主,[4](p9)預示著一種新的復合型民主范式的可能性,使得治理民主成為包容性極強的開放性話語體系,[5](p19)超越了將民主限定于政治與行政論域的民主理念。四是民主治理(democratic governance)意味著民主的治理,在治理中貫徹民主的精神與要素,強調并促進公共治理過程中各治理主體之間的平等對話與協商。[6](p17)民主治理成為可能是因為民主與治理兩大潮流共享了相同或相近的價值,形成了復合性結構,建立了以“民主統領治理”為特征的治理理論。[7](p136)

以上四個方面的基本邏輯前提是承認治理績效。治理吸納民主意味著只有存在治理績效才會吸納民主,緣起于治理與民主同樣追求績效,民主如果沒有績效就會失去對民主追求的動力。治理替代民主認為治理績效就是一切,意味著只有存在治理績效才會有可能挑戰民主的價值觀,或者解決民主的危機,民主有可能淪為修飾品和裝飾品。治理民主作為民主的一種類型,根源于民主可能難以保證績效,為了更好地完善民主,追求善治,有必要強化民主的治理效能,將民主限定為追求治理績效的工具性價值。民主治理意味著民主從一種價值追求異化為獲取治理績效的工具,治理是中心任務,民主是手段和機制。從上述分析可以看出,治理吸納民主是對民主發展危機與治理受到重視的事實性描述,結合了對于治理的相對樂觀與民主的相對悲觀,而治理替代民主則是進一步深化了這一結合。因此,無論是治理吸納民主還是治理替代民主都存在著價值觀先行的傾向。相較于此,治理民主與民主治理則摒棄了價值觀先行,從相對客觀的角度描述了治理與民主的關系,但卻存在著績效困局與民主異化的可能陷阱。(見表1)

值得注意的是,否定治理吸納民主、治理替代民主、治理民主和民主治理,并不意味著否定治理績效。全過程人民民主強調的是民主理念與民主實踐的均衡性、民主實踐領域的廣泛性、民主過程的持續性和完整性以及民主結果的正義性,發展全過程人民民主是對國家治理能力的全面提升。[8](p10)在這個意義上可以認為,全過程人民民主的發展仍然需要治理績效作為實踐基礎,試圖克服西式民主治理的虛假性和低效性,唯實求效。[9](p56)因而,需要進一步挖掘全過程人民民主發展的治理績效,明確治理提升全過程人民民主的邏輯鏈條,在治理績效中讀懂全過程人民民主。

二、治理績效提升全過程人民民主的實踐基礎

讀懂全過程人民民主,展現全過程人民民主的廣泛、真實、管用,治理績效依然是不可或缺的,特別是全過程人民民主不再局限于西式選舉這一個環節,而是伴隨于人民的整個政治生活、經濟活動以及社會治理之中。它有別于“一次性消費”的選舉民主,有別于僅僅有實質主義而無法落地的民主理想,[10](p43)因此更加需要將治理績效貫穿到全過程人民民主的各個環節。以堅實的治理績效提升全過程人民民主需要重視治理的實踐基礎,凸顯治理為全過程人民民主奠定的秩序基礎、價值基礎、社會基礎和資源基礎。全過程人民民主蘊含深厚的民主治理理念、科學的治理邏輯和有效的治理機制,為我國國家治理現代化提供了價值遵循、制度依據、實踐途徑和文化支撐,使民主從價值理念成為扎根中國大地的制度形態、治理實踐和治理方式,形成了具有中國特色的民主治理方式。[11](p72)

(一)基于規則的治理實踐建立全過程人民民主的秩序基礎

治理是在一定的社會環境中開展的,一定的社會環境包含了不同的利益主體、不同的情境事務、不同的技術路徑、不同的目標任務。不同利益主體之間關系的處理、利益的平衡與糾紛的協調需要依據一定的規則,不同情境事務之間處理次序的先后、處理重點的不同需要依據一定的規則,不同的技術路徑之間的博弈與確認需要依據一定的規則,不同的目標任務完成度的設置、完成時間的確立需要依據一定的規則,因而,不同的利益主體、不同的情境事務、不同的技術路徑、不同的目標任務規定了治理的公共性特征,旨在確立框架、規范行為、整合利益、協調關系。從這個意義上可以認為,治理提供了民主政治的訓練場,基于規則的治理會形成一種治理的記憶,明確治理主體的行為邊界,協調治理主體的沖突糾紛,確認治理主體的利益成果,因而,治理所求的終歸是創造條件以保證社會秩序和集體行動。[12](p32)對秩序和規則的追求正是民主的題中之義,全過程人民民主只有建立在秩序與規則的基礎上才能夠穩固與長久,因而,之所以認為治理是民主政治的訓練場,是因為治理是建立在一定的規則基礎上,追求社會秩序與集體行動的政治過程。不過,局限于已有治理規則的民主政治并不完善,利益主體的變遷、情境事務的演化、技術路徑的演進、目標任務的變化對治理提出了新的要求,也因此更加呼喚新的規則。從這個意義上說,治理不僅是基于規則的治理從而確認規則的有效性和約束力,而且治理也在創造規則,不斷試驗規則的效力與延展性,為民主政治的發展提供持久的秩序基礎。

(二)提升公民民主精神以建立全過程人民民主的價值基礎

治理提升全過程人民民主強調在治理中提升民主的參與意識,提升民眾的政治認同感,這就要求治理形成一種“參與型社會”,成為一種公共生活方式。在治理中提升民主精神是對治理塑造的治理形態、搭建的治理架構和形成的治理品格的一種確認,治理行為者互動基礎上產生的共識就可以被認為是民主的精神。共識的確立意味著社會沖突被約束在一定的范圍內,提供了解決各種社會矛盾和社會沖突的方式方法,在不同的層次、不同的形態、不同的方面達成共識。在行為者互動的基礎上產生的治理共識會強化民主政治的合法性根基,確立民主政治的價值基礎。治理提升公民的民主精神具備三個方面的邏輯特性:一是,治理提升全過程人民民主的責任邏輯。治理意味著責任,責任意味著治理要有回應。社會主義國家的全過程人民民主的邏輯,是一種建立在人民主權原則基礎之上的民主政治形態,突出了人民的主體地位。因而,在人民主權原則已得到普遍認同的情況下,通過良好而可行的治理體系安排來切實保障人民當家作主,真正構成了民主政治建設的頭等要務。[13](p17)二是,治理提升全過程人民民主的妥協精神。治理始終是對利益關系的調適與平衡,良善的治理是對妥協精神確認的結果。不過,治理提升全過程人民民主的價值基礎并不是一蹴而就的,未必是一帆風順的,更不可能是一錘定音的,而應該是漸進的、試錯式的、包容性的。三是,治理提升全過程人民民主的因變觀念。治理慣性一旦形成,便傾向于長期存在,然而,治理慣性存在多樣化的形態,有著價值觀的差異,因而,善治而非惡治才是治理提升全過程人民民主的前提。治理提升全過程人民民主的前提條件發生變化時,若治理不能跟隨政治社會的變化而改變,就會出現治理與外部條件的脫節、越軌,這就是治理失效。

(三)多元主體的協同銜接國家與社會以建立全過程人民民主的社會基礎

多元性的民主政治意味著包容、協商和合作,共同目標的支撐為多元主體的協同提供了方向,基于共同目標的支撐使得多元主體相得益彰、各得其所,從而為民主政治的推進提供了國家與社會合作的社會基礎。治理是一種政治與行政的結合,政治與行政的邏輯將政黨滲透到社會、政府與社會組織嵌入到個體,使得民主在政治領域和公共管理之間能夠彼此流動,[14](p26)不再局限于政治領域,而是擴展到社會生活的方方面面。民主政治領域的擴展以促進民主核心價值的方式將互動治理舞臺制度化,而不損害其組織能力,尤其是新制度主義理論所確定的制度化的軟形式為網絡和伙伴關系制度化提供了重要的理論基礎,[15](p72-73)通過混合各種軟性的制度化形式,有可能在互動治理場域中加強民主包容、審議和問責,而不損害其組織起來應對這種情況的能力。互動帶來資源交換,創建一個有利的政治和法律環境的國家,創造就業機會和收入的私人部門,促進社會和政治互動的社會組織,治理的本質就是提升這三類角色的互動,有效的治理是提升社會組織、私營部門和國家互動的過程。[16](p30-31)多個主體的協同、多個層次的協同、多個方面的協同等互動式治理舞臺有可能促進更強大和更加互動式的民主的發展。[17](p597)其中,多元主體的協同是多個層次協同與多個方面協同的關鍵,缺乏主體之間的協同就難以形成多個層次與多個方面的協同。不過,各個主體之間并非平等或對等的,政府(政黨)在治理中居于主要地位,非政府組織、私人機構等相對而言處于輔助地位,而能否形成一種良好的合作關系依賴于各個主體之間的妥協。發展互動式民主模式應包括考慮任命誰作為元治理者,負責確保互動式治理舞臺的民主包容、審議和問責。由此,方能形成可持續的治理。

(四)確認政策績效合法性以建立全過程人民民主的資源基礎

“假如民主不能起作用,人們則可能寧愿選擇不經他們同意的統治,他們可能選擇不再忍受去作出政治抉擇的痛苦。因此,存在一個悖論:民主需要同意。同意需要合法性。合法性需要有效率的運作。”[18](p92)拉里·戴蒙德的論斷是直截了當的,有效率的運作才會帶來合法性,合法性帶來同意的一致性,同意的一致性帶來民主,那么,可以認為,只有有效率的治理才能帶來民主,而績效支持才是民主扎根的堅實基礎,是民主政治發展的資源基礎。“如果民主政體從來沒有出臺政策以生產政府應當負擔的公共物品,如教育、健康和交通,以及為公民提供安全網免受市場波動的損害,并采取措施緩解全社會的不平等,民主將無法持續下去。”[19](p13)治理推進帶來政策績效合法性從而為民主政治提供發展的資源基礎是從三個方面予以明確的:一是,治理的績效為全過程人民民主提供績效合法性,從而提供政治認同。相較于民主選舉等產生的合法性資源,治理的績效合法性是一種階段性的、不穩固的合法性資源,因而更重視績效合法性的持久性與延續性。因此,治理不再是單純的再造組織合法性資源的重要工具,而是一種內嵌于全過程人民民主的合法性資源。在治理能夠持久和延續地提供績效合法性資源的前提下,能夠為全過程人民民主凝聚共識、建構認同。二是,治理的績效帶來社會民生的實現與改善,從而為全過程人民民主提供民眾認同。多數學者將治理績效的產生歸因于治理民主,“社會民生的實現,重要途徑之一在于治理民主的實現,而治理民主的運行,又恰恰是社會民生觸發、促成和推進的,并且最終落實為社會民生的實現”。[20](p91)治理領域的民主化會提升治理主體的參與感,拓寬治理客體的范疇,在更有效地提升治理績效的同時實現民眾的合法性認同。三是,治理的績效累積,以累積的治理績效推動全過程人民民主的扎根與發展。治理績效的提升并不僅僅是治理的績效本身,還包括治理帶來的規則變遷、主體協同、民主精神,使得治理的形式越來越豐富多樣,治理的內容越來越被擴展延伸,治理的技術越來越臻于成熟,從而實現了治理在多個領域的延展,拓寬了治理的寬度、廣度與深度,拓展了民主的渠道,深化了民主的內涵,提升了民主的品質。因此,治理績效累積為民主政治提供資源基礎是雙向的,既高度依賴于治理對民主政治的推動作用,又高度依賴于民主政治嵌入治理的體制與結構。

三、治理績效提升全過程人民民主的可能困境

治理績效提升全過程人民民主的邏輯鏈條是既定的,但并非暢通無阻的。在治理績效提升全過程人民民主的進程中,仍然存在著需要辯證處理的治理梗阻與民主停滯的矛盾、績效困局與民主赤字的矛盾、治理技術與民主價值的矛盾等問題。對這些問題的辯證處理正是從治理績效維度讀懂全過程人民民主的重要路徑。

(一)治理梗阻與民主停滯的矛盾

治理梗阻是治理內外動力協調不暢帶來的治理失調現象。如果治理的有效運轉單純依靠外界的力量去鞭策和敦促,那么,治理本身是存在缺陷的,也難以持續,且隨時可能因失去外界動力而陷入治理不足。治理提升全過程人民民主是就治理主體基于一定的公共規則的互動而增強治理績效而言的,因而治理提升全過程人民民主存在三個前提假設,即治理的主體有共同的目標導向、基于一定的公共規則、存在一定的治理績效。這三個前提性假設并不局限于外力驅動治理提升,而是在挖掘治理內部的主體力量協同、公共規則界定、共同目標導向的基礎上提升治理績效,從而生成民主和發展民主,因而也從根本上否定了單純追求治理本身(表象/手段)而忽略民主提升(實質/目標)的假設。在這個意義上,治理梗阻與民主停滯之間存在一定的表里矛盾或曰手段與目標的矛盾,在一定程度上延滯了民主政治。如果說治理不單純依靠外界動力,而更多依賴于治理內部的主體力量協同、公共規則界定、共同目標導向,那么,要避免治理梗阻的出現,就更加有必要關注利益主體之間的治理連貫性和效率性。尼拉·甘德霍克曾就治理主體可能出現的問題提出警告:治理以合作取代了多個部分之間的沖突,這真的能促進效率么?由于權力從由國家主導轉變為由眾多通過不同的方式追求各自目標的機構分散掌握,這會不會使治理不連貫?[21](p2957)治理涉及的利益主體多且復雜,協同不暢的原因是多樣化的,對規則的不認同、對目標的不認可、對某些強勢主體的不滿、參與動力的復雜性等都會影響主體之間的協同,致使利益表達渠道不暢通,無法整合利益主體的利益,治理不暢、囿于治理本身、在治理層面徘徊等就治理而治理則導致了治理梗阻。緩解民主停滯,須在協調發展中拓寬發展空間,在加強薄弱領域中增強發展后勁。

(二)績效困局與民主赤字的矛盾

治理困局表現在多個方面,條塊分割、技術屏障、“九龍治水”、放控兩難等都會造成治理主體困局、治理過程困局、治理技術困局等,最終導致治理績效困局。民主赤字的產生意味著民主政治的發展并不盡如人意,民主實然與民主應然之間存在落差,使得民主政治發展的向心力、凝聚力、行動力等不足,而究其原因,治理績效困局使得民眾對民主的實際運行信心不足,更加凸顯了民主赤字。首先,全過程人民民主依賴于治理績效的持續輸出,治理績效的不可持續會帶來治理危機,釀成民主赤字,集中表現為民主政治的發展需要與治理績效難以持續輸出的矛盾,從而引發全過程人民民主的發展危機,動搖民主政治的績效基礎。其次,治理績效應該是全面的,而不能僅僅指的是經濟的增長,還應該體現為對制度、規則、文化等(準)公共產品的要求,治理主體在治理過程中的有效協同等方面。再次,績效困局不僅僅是績效不能持續的問題,更重要的是績效分配不能滿足利益主體的需要,分配領域的障礙造成了績效困局,致使利益的拓展難以維系。這三個層次上的績效困局會帶來民主赤字,導致全過程人民民主難以有效成長。

(三)治理技術與民主價值的矛盾

雖然治理在民主政治的框架內可以被認為是具有合法性資源導向的重要政治資源,但治理的技術性要素仍不可忽略,治理技術導向與民主價值導向之間存在著一定的矛盾,因而,有必要防止治理技術可能對民主價值帶來的傷害。全過程人民民主價值與全過程人民民主實踐是辯證統一關系,全過程人民民主價值對全過程人民民主實踐具有導向功能,全過程人民民主實踐不斷驗證全過程人民民主價值的正確性。[22](p49)如果治理單純地被認為是一種程序性或技術性工具,那么,治理無法激發民主的潛能,不需要民主的治理就會被單純地技術化,引發治理專業主義對民主普遍主義的傷害。隨著社會進步和政治發展的需要,元治理、網絡治理、整體性治理、電子治理、參與式治理、合作治理等治理形態不斷完善著治理格局,治理技術在不斷改進,治理績效的提升促使民眾的獲得感、幸福感、滿足感不斷提升,使得治理者更有能力、資源和意愿去回應社會關切,選擇以績效緩解社會壓力。進一步說,將治理作為技術并借以累積績效從而實現治理本質上的“原地踏步”會阻礙民主政治的生成和發展,是著眼于技術路徑而忽略價值精神提升的表現。因而,我們要討論的是一種基于民主精神的治理,不能將治理單純地看成講究程序、講究技術的方法與工具,要認識到治理各個主體的互動帶來的資源交換、信任合作等建構起來的互惠互利的網絡本身就是民主政治的題中之義。

四、治理績效提升全過程人民民主的優化邏輯

黨的二十大報告強調,人民民主是社會主義的生命,是全面建設社會主義現代化國家的應有之義。我們可從“根本性問題”與“根本性議程”概念[23](p8)出發來理解這一論斷,社會主義中國的根本目標之一是實現中國特色的全過程人民民主,這就需要致力于推進作為根本性議程的治理。可從結構優化、功能調適、利益兼容三個維度來激發治理的民主論點,注重程序嚴整、內容全面、上下聯動、主體耦合,[24](p46)進一步明晰治理提升全過程人民民主的邏輯,最大程度提升治理能力實效性,[25](p44)深化對治理提升全過程人民民主路徑的認識。

(一)結構優化

首先,治理體系的結構優化要允許不同主體對于不同議題有不同的參與深度廣度,不能因各種原因將任何主體排斥在外,注重參與主體的包容性與差異性,同時,參與主體都應盡其所能、盡其可能,積極參與治理。調動積極性是最大的民主。[26](p242)其次,要明確治理主體中的主導者,實現引領式治理。治理主體的多元化是治理的重要優勢,但容易產生推諉扯皮、協調不暢、磨洋工等情況,使得難以彰顯不同主體事實上的治理性,難以真正發揮治理主體的應有作用,也就難以達成共識。因而,在任何治理體系中,都存在著治理主體中的主導者角色,政府(政黨)因其掌握更多的資源更容易成為主導者。政府(政黨)主導者角色的確立有其歷史理論與實踐邏輯,并且在現代社會中已經成為最重要的治理主體,沒有政府的治理只是一種美好的想象,并不符合治理的現實場景,也不符合治理的實際需要。然而,主導者角色的確立并不否認其他治理主體的作用,例如,關于社會自治性的事務,社會組織、民眾團體更應該發揮各自的優勢,提供更為翔實的資料數據,確保決策的科學性、有效性、準確性。再次,注重治理體系中的協調有序,實現結構維度與過程維度的有序。民主政治的重要特征是有序,秩序意味著存在達成共識的條件和可能。治理主體的多元化意味著代表性的程度高,但如果治理體系是失序的,則意味著治理主體共識性程度低。因此,著力解決治理體系從雜而有序到和諧有序,就是建立治理主體共識的過程,能夠實現治理體系結構維度與過程維度的轉變,為民主政治的實現建立共識,提供秩序。和諧有序意味著治理主體在治理結構中有位,治理過程能夠保證治理主體有為,治理秩序的外部性特征并沒有阻礙治理秩序本身的發展。在這個意義上說,治理結構的有位、治理過程的有為、治理秩序的良好意味著治理主體代表性與共識性的銜接有度和對稱有序。

(二)功能調適

首先,要以治理效能作為治理功能調適的主要導向,只有明確了治理功能調適的方向才能激發治理主體的參與感。只有有效的治理效能,才能串聯起治理與全過程人民民主。隨著國家戰略布局的調整和社會主要矛盾的變遷,治理績效的內涵和外延也在不斷發生變化,逐步矯正簡單以經濟增速為核心目標的政績偏向,更多地關注當政者在社會公平正義、民主法治、民生改善、文化發展和生態文明等方面的建樹,更加注重人民群眾的幸福感與獲得感是否得到滿足。[27](p33)顯然,治理效能的內涵與外延的拓展要求治理內容更為多元、治理內涵更為深入、治理靶向更為精準,自然也就更加需要更為有效的治理代表。其次,要優化功能布局,在治理效能之外,要關注治理主體的利益聚合、利益表達、整合資源、動員民眾、完善服務、協商溝通等多方面的功能。治理效能是任何治理主體參與治理的最大考量,從系統性和體系化的角度出發,促進各個要素之間的優化布局,重點突出治理主體的核心功能,統籌相關功能。再次,將治理中的民主作為實質性民主的核心,[28](p76)實現全過程人民民主的再生產和治理的全過程。“治理中的民主”是對治理功能調適的重要界定,不僅強調了治理過程的民主化,而且提出了要在治理中實現全過程人民民主,對治理主體的治理能力、治理狀態、治理績效提出了要求。實現全過程人民民主不能將治理局限于某一領域、某一范疇或某一層面,而應該將治理拓展到選舉、決策、協商、管理與監督等各個環節,著眼于多環節、多層次、多領域、多維度保證人民當家作主,[29](p66)通過對話協商、共同生產等多種渠道將治理主體由消極的接受者轉變為積極的參與者,甚至是某些公共服務的提供者,去影響、塑造和實施公共服務與公共政策,[30](p17)在改變治理主體參與形態的同時拓展治理主體的治理能力,提升治理績效。

(三)利益兼容

首先,拓展更多利益資源,形成治理共識,體現治理績效,促進利益再生產。在治理過程中注重治理主體的代表性,在保障治理主體權益性的同時為全過程人民民主形成共識提供社會基礎,在對公共事務的參與中推動治理結果的實現。在治理過程中,各主體之間關系的系統性、協調性和總體性是至關重要的,主體的多元互動形成了“國家治理合唱團”。[30](p14)治理過程共識的形成意味著利益再生產的可能性,能夠達致良好的治理結果,提供更多高質量的治理成效。治理主體利益拓展旨在形成治理共識,體現治理績效,促進利益再生產,治理主體利益最大公約數約束了治理主體的治理行為,讓治理成為所有參與者的事情。也就是說,利益兼容的前提是治理主體的多方參與、多重協商、多層溝通,治理主體的參與是利益兼容的燃料,利益兼容的關鍵是找到治理主體利益的最大公約數,建立治理的資源基礎和民主的社會基礎。其次,以制度尋找和約束治理主體利益的最大公約數。尋找治理主體利益的最大公約數是維系治理與民主關系的重要手段,能夠確保治理主體不偏離整體利益,防止出現以私利擠壓公利的情況,平衡長遠利益與眼前利益、個體利益與集體利益,達致各方都能接受的結果。治理主體利益的最大公約數應該符合現實與歷史,能夠穩定治理主體并兼顧治理發展,體現出利益的包容性與寬容度,可以通過博弈、協商、調解等多種方式維系,制度應該是尋找和固定治理主體利益最大公約數的重要手段之一。通過制度體系間的聯動配合和程序機制的精密安排,對執行主體的私利行為予以制度性約束,壓縮侵蝕人民權益的制度性空間。[31](p101)再次,要堅持帕累托最優原則。在利益既定的前提下,實現治理主體利益的最大化與分配的合理化才能為治理提升民主的實現提供內在動力,通過帕累托改進實現以最小成本和代價獲取最大收益的帕累托效應。帕累托改進是在既定利益的前提下進行的利益再分配,確保利益主體的代表性與權益性能夠形成對稱和一致,實現績效分配的帕累托最優。

五、結語

在人類政治發展史上,可能沒有任何一個政治觀念或者政治實踐受到的重視程度比民主更甚。自有民主政治以來,如何界定民主、如何測量民主、如何達致民主、如何維系民主等便成為政治學持續關注的話題,也是政治實踐所要著力解決的問題。因而,任何一種與民主政治相關聯的觀念或者實踐都會一并受到關注,治理與全過程人民民主的關系即是如此。對于全過程人民民主而言,廣泛、真實、管用的體現有賴于治理績效。作為一種發展型民主,全過程人民民主本身具有建設發展的全過程性,[32](p19)因而,必須把全過程人民民主視為一種“進行式”要求和“操作性”命題,[33](p8)循序漸進地在治理績效的提升中實現和發展全過程人民民主。在此背景下,需要妥善處理好治理的情境、要素與結構,以及明確民主的價值、本位與取向,使治理提升全過程人民民主的橋梁邏輯自洽、運行有序,并擁有一定的彈性空間,因此,治理提升全過程人民民主是一個值得關注的理論命題,同時,也需要關注實踐中的走向,特別是能不能開天辟地、創設一個基于社會主義基本方向和基本原則的民主政治及其國家治理體系,實現國家治理體系和治理能力的現代化。[34](p28)

參考文獻:

[1]王炳權.以民主推進治理:全過程人民民主賦能基層治理的邏輯理路[J].行政論壇,2024,(1).

[2]佟德志.治理吸納民主——當代世界民主治理的困境、邏輯與趨勢[J].政治學研究,2019,(2).

[3]楊雪冬,閆健.“治理”替代“代表”?——對中國人大制度功能不均衡的一種解釋[J].學術月刊,2020,(3).

[4]楊光斌.超越自由民主:“治理民主”通論[J].國外社會科學,2013,(4).

[5]何顯明.基于有效治理的復合民主:中國民主成長的可能方式[J].浙江社會科學,2011,(8).

[6]黨秀云.論民主治理的社會基礎[J].中國行政管理,2015,(5).

[7]佟德志,林錦濤.當代西方后現代民主治理理論評析[J].國家現代化建設研究,2022,(2).

[8]馬池春,李合亮.全過程人民民主:開辟中國之治新境界[J].求實,2022,(2).

[9]王巖,馬超.全過程人民民主的實踐邏輯[J].思想理論教育,2022,(9).

[10]章羽,桑玉成.辯證把握全過程人民民主的實踐敘事與理論價值[J].思想理論教育,2022,(5).

[11]蔡文成.我國全過程人民民主的治理邏輯與治理創新論析[J].思想理論教育導刊,2023,(4).

[12][英]格里·斯托克.作為理論的治理:五個論點[M].華夏風,編譯//俞可平.治理與善治.北京:社會科學文獻出版社,2000.

[13]張鳳陽.“民主政治”的古典內涵及其現代演變[J].中國政協理論研究,2011,(4).

[14][美]查爾斯·J·福克斯,休·T·米勒.后現代公共行政——話語指向[M]. 楚艷紅,等,譯.北京:中國人民大學出版社,2002.

[15]S?rensen E. Institutionalizing Interactive Governance for Democracy[J]. Critical Policy Studies, ?2013, (1).

[16]Cheema S. ?Linking Governments and Citizens through Democratic Governance[M]//Rondinelli D. Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens. New York: A United Nations Publication, ?2006.

[17]Klijn E H,Skelcher C.Democracy and Governance Networks: Compatible or not? [J]. Public administration, ?2007, ?(3).

[18][美]拉里·戴蒙德.民主政治的三個悖論[M]//劉軍寧.民主與民主化.北京:商務印書館,1999.

[19][美]胡安·林茨,阿爾弗萊德·斯泰潘.民主轉型與鞏固的問題:南歐、南美和后共產主義歐洲[M].孫龍,等,譯.杭州:浙江人民出版社,2008.

[20]王浦劬.以治理民主實現社會民生——我國行政信訪制度政治屬性解讀[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2011,(6).

[21]Chandhoke N. Governance and the Pluralization of the State: Implications for Democratic Citizenship[J].Economic and Political Weekly, ?2003, (28).

[22]張愛軍.理想與現實:全過程人民民主的價值引領與實踐調適[J].學術界,2022,(3).

[23][美]孔飛力.中國現代國家的起源[M].陳兼,陳之宏,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013.

[24]鄭輝.“全過程民主”內涵初探[J].上海人大月刊,2020,(6).

[25]張樹華,李墨洋.從“中國之制”到“中國之治”——論推進國家治理能力現代化的著力點和關鍵點[J].治理現代化研究,2022,(2).

[26]鄧小平.鄧小平文選:第三卷[M].北京:人民出版社,2001.

[27]張明軍,趙友華.賢能制與選任制之爭的誤區辨析[J].政治學研究,2019,(2).

[28]熊易寒,林佳怡.社會治理中的民主參與[J].思想理論戰線,2022,(2).

[29]田揚斯.全過程人民民主的鮮明特點[J].人民論壇,2022,(15).

[30]佟德志.當代世界民主治理的主體復合體系[J].政治學研究,2020,(6).

[31]張明軍,趙友華.制度成熟與提升治理能力現代化的邏輯[J].學術月刊,2020,(8).

[32]秦德君.全過程人民民主的理論基礎、國家制度支撐與實踐體系[J].統一戰線學研究,2021,(5).

[33]桑玉成.發展全過程人民民主需要深入研究的若干基礎性問題[J].探索與爭鳴,2022,(4).

[34]桑玉成.關于發展全過程人民民主的十點主張[J].湖北社會科學,2023,(1).

責任編輯 ? 唐 ? 偉, ? ?王 ? 京