以鄉村振興推動共同富裕:基于生態宜居美麗鄉村的視角

裴育 章昊涵

[收稿日期]20240306

[基金項目]國家社會科學基金青年項目(19BJY221);江蘇省社會科學基金項目(21EYCO11)

[作者簡介]裴育(1967— ),男,江蘇南京人,南京審計大學經濟學院教授,碩士生導師,主要研究方向為財稅理論與政策,通信作者,郵箱:peiyu@nau.edu.cn;章昊涵(1999— ),安徽池州人,南京審計大學經濟學院碩士生,主要研究方向為財政理論與政策。

[摘? 要]實現鄉村振興戰略是共同富裕的必然要求,生態宜居美麗鄉村建設作為鄉村振興的重要抓手,探究其能否推動共同富裕具有現實意義。

依據2011—2020年省級面板數據,構建生態宜居美麗鄉村和共同富裕綜合評價指標體系,深度剖析生態宜居對共同富裕的影響及其內部機理。研究發現:生態宜居美麗鄉村顯著推動共同富裕。機制分析表明,生態宜居通過優化產業結構、提升綠色金融水平助力共同富裕的實現。異質性分析表明,在中部地區,生態宜居對共同富裕推動效應更明顯。

因此,應加強生態宜居鄉村建設,縮小城鄉區域差距,為實現共同富裕戰略目標賦能。

[關鍵詞]鄉村振興;生態宜居;美麗鄉村;共同富裕;綠色金融;產業結構優化;綠色發展

[中圖分類號]F832.5? [文獻標志碼]A? [文章編號]20963114(2024)04008512

一、 引言

共同富裕是社會主義的本質要求,旨在實現社會中每個公民在經濟繁榮和社會福祉方面均等和普遍參與,實現全體人民的共同富裕是建設社會主義現代化

國家

中必不可少的一步,黨的二十大報告明確指出,到2035年,全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。

鄉村振興最大的現實背景就是農村居民物質生活水平遠遠落后于城鎮居民物質生活水平,城鄉發展不平衡問題依舊突出,農業農村現代化程度遠遠落后于美國等西方發達國家,城鄉基礎設施、基本公共服務區域差距較大,貧困人口和低收入群體也主要集中在農村地區。自鄉村振興戰略提出以來,中共中央和國務院印發了《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》,為新時代農村發展和鄉村振興提供了全面的指導。在全面推進鄉村振興的過程中,關鍵在于推進農村生態文明建設和美麗新農村建設,通過推動鄉村的清潔化發展和改善人居環境,確保村鎮發展在滿足鄉鎮生態環境容量和資源承載能力的前提下,促進社會、經濟和環境的深度融合,最終實現和諧、可持續、綠色、低碳發展,推動人與自然和諧共生新格局的形成[1]。

習近平總書記在擔任浙江省委書記時提出“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,以生態宜居和城鄉協調的總要求,堅持鄉村發展需要走生態友好的綠色發展道路,形成綠色生產方式和綠色消費方式,實現浙江省鄉村地區產業生態化和農業現代化的深度融合,縮小城鄉區域差距,為全體人民共同富裕提供可持續的經濟發展動力。浙江經驗啟示我們建設生態宜居美麗鄉村不僅要求人居環境更加清潔,還要求生產生活方式更加科學高效環保,充分發揮農村地區田園風光、山水資源的優勢,大力拓展生態農村基礎建設[2],使鄉村地區走出一條“綠色生產、生活富裕、生態文明發展道路”,推動鄉村地區可持續發展,提高居民歸屬感和幸福感,保留農村鄉愁記憶,推動精神層面共同富裕[3]。

全面鄉村振興是實現共同富裕目標的難點和潛力,長期以來,我國城市與鄉村發展不同的優先順序導致城鄉地區在基礎設施、環境生活條件和公共服務方面有顯著差距[4]。建設生態宜居美麗鄉村作為全面實施鄉村振興戰略的重要一環,存在重重困難。生態宜居核心要點在于生態,目前,造成我國農村生態環境破壞的因素主要有固體廢棄物污染、農藥化肥污染、農村工業污染、畜禽糞便污染以及植被破壞帶來的污染[5],生態環境污染不僅導致農村居住環境的“臟亂差”,還對農民身心健康造成危害。農村基礎設施不足,特別是生產設施落后,嚴重制約農村產業和農村經濟發展[6],應把人居環境改善和污染治理作為建設美麗鄉村的切入口,逐步實現農村地區綠色現代化產業轉型。但從實證層面定量分析生態宜居的現有成果、問題及相應對策的文獻還比較匱乏。

關于共同富裕,相關學者主要從理論和實證兩個層面展開。從理論層面來看:實現共同富裕不僅需要縮小城鄉收入差距,還要著力促進基本公共服務均等化,精神文明建設和文化資源普惠[7];共同富裕是一項漫長且艱巨的任務,共同富裕的實現并不是齊頭并進,而是采用“先富帶動后富”的戰略,從全民富裕、全面富裕、漸進富裕、共建富裕四個方面扎實推進共同富裕,最終實現全體人民的共同富裕[8]。從實證層面來看:

不同研究選取不同維度來測度共同富裕,劉培林等[9]從共同富裕程度和發展成果共享程度兩個方面進行測度;李實從總體富裕和共享富裕兩個維度進行測度[10];陳麗君等從發展性、共享性、可持續性三個維度對共同富裕指標測度[11]。

關于生態宜居與共同富裕之間關系,肖黎明等認為生態宜居的美麗鄉村建設對于改善中國農村生態環境以及促進農村經濟高質量發展意義重大,是實現共同富裕的關鍵一步[12];梁恒燕等認為建設生態宜居鄉村改善了農村的生活環境、保護了流傳千百年來的鄉村文化,大大提高了農民精神的滿足感[13],有利于精神層面共同富裕的實現;Yang認為在農村地區建設基礎設施,提供能源、通信技術、運輸、衛生設施等對于縮小城鄉區域差距,實現共同富裕至關重要[14];郭曉鳴等認為要因地制宜發展綠色農業,促進農業農村可持續發展[15]。

通過對現有文獻的梳理,可知生態宜居美麗鄉村和共同富裕相互關系在理論研究及政策推廣層面受到極大關注,但大部分文獻僅限于定性研究,對于生態宜居如何影響共同富裕的機制和路徑缺少深入研究,缺少對兩者關系的定量研究。

本文研究主要從生態宜居鄉村與共同富裕相關理論及其兩者關系展開。

與現有文獻相比,本文邊際貢獻主要在于:第一,目前學術界著重于鄉村振興指標體系的構建,關于生態宜居鄉村指標體系構建的研究較少,缺乏探究建設生態宜居鄉村對共同富裕的影響。本文從生態宜居美麗鄉村這一新視野出發,對推動共同富裕水平進行分析,對現有文獻進行補充。第二,引入綠色金融和產業結構優化,深入分析生態宜居美麗鄉村影響共同富裕的作用機制,并通過區域異質性分析,豐富生態宜居美麗鄉村與共同富裕的實證與理論研究。

二、 理論分析與研究假設

(一) 生態宜居美麗鄉村對共同富裕的影響

生態宜居要厘清“生態”和“宜居”之間的關系。“生態”是達到生態宜居狀態的必要條件,鄉村生態更注重農民生產生活與大自然和諧共生和良性互動的有機循環;“宜居”以“生態”為基礎,鄉村宜居更多保障鄉村清潔美麗的居住環境、鄉村可持續發展、鄉村農民更好的物質生活條件。建設生態宜居美麗鄉村主要從綠色發展、生活環境、精神富足三個方面推動全體人民共同富裕。

第一,生態宜居美麗鄉村通過改善鄉村生態自然環境和綠色發展來促進共同富裕。農村長期因為農業生產、生活污水排放、生活垃圾傾倒等,水體、土壤和空氣遭到污染,這種情況不僅嚴重影響鄉村居民的身體健康和居住環境,同時也導致了鄉村自然環境的生態失衡。鄉村地區通過建立生態有機農場,減少農作物生產過程中對自然環境的污染,提升農產品品質,生產的高附加值農產品, 可以提高農產品市場競爭力,增加農民收入;美化鄉村自然風光,大力發展鄉村旅游行業,重點發掘和保護農村地區風俗文化,提升當地居民文化認同感,也為旅游的游客增添新的旅行體驗,吸引民間和政府投資來推動鄉村旅游行業發展,促進鄉村地區協同發展[16]。建設生態宜居美麗鄉村關鍵性任務是修復和改善農村生態環境,美麗的鄉村自然環境是可持續發展的重要組成部分,鄉村綠色發展也是習近平總書記“兩山”理論的重要實踐,鄉村綠色發展以環保、低碳、節能為核心理念,減少水土資源浪費,促進鄉村經濟增長模式轉型,實現經濟可持續發展,化“綠水青山”為“金山銀山”[17],推動城鄉協同發展,縮小城鄉區域差距,破解城鄉二元結構,促進了共同富裕的實現。

第二,生態宜居美麗鄉村通過改善農村生活環境來促進共同富裕。農村地區與城市地區差異主要體現在基礎設施、生活便利設施、住房條件、社會保障資源分布等方面。生態宜居美麗鄉村的建設完善鄉村地區道路、橋梁、飲水條件等基礎生活設施,鄉村住房結構從單調統一的磚瓦房變成了形式多樣的獨棟別墅、聯排別墅等,住房內部環境、居住空間、衛生條件也逐步趨向現代化,提升農村居民日常生活品質和社會地位,提高農村居民幸福感;鄉村基礎設施建設也催動鄉村地區整體綠色新型產業的發展,使農村地區不依賴于傳統農業產業[18],吸引城鎮地區相關專家為鄉村地區可持續發展進一步提供技術支持和相關經驗,推動城鄉間協同發展,縮小城鄉間區域差距;同時,新型產業發展催生出新的就業崗位,農村居民通過學習相關專業技能提升自身知識水平來勝任這些崗位,提高自身收入水平,提升自身生活條件;基本公共服務均等化政策的實施完善了鄉村地區教育、養老、醫療等社會基本保障體系,幫助農民在面臨突發事件時獲得必要支持,降低農村地區經濟負擔,使鄉村地區完全達成“病有所醫,老有所養,學有所教,勞有所得,住有所居,急難有所救”,共享社會發展的成果,保證社會公平與正義,是共同富裕的重要一環[19]。

第三,生態宜居美麗鄉村通過滿足農村居民精神富足實現共同富裕。精神層面的富足也是共同富裕的重要組成部分,大部分農村地區居民忙碌在農業生產活動中,缺少精神層面的娛樂活動,導致農村居民精神層面并不能實現共同富裕。生態宜居美麗鄉村建設最終價值追求是情感需求[20],鄉愁文化是眾多人民對傳統農村生活的懷念和對農村的情感聯系,反映時代變遷對鄉土風俗帶來的沖擊和影響,承載人們對于過去的記憶和對未來的期待,表達對鄉村文化傳統的珍視和保護。鄉村鄉愁文化激發文化創意產業的發展,推動農村文化旅游、手工藝品制作等行業的興起,為農民提供增收機會,豐富的文學作品也能給當地居民帶來精神愉悅和滿足感;鄉村鄉愁文化有助于鼓勵城鄉間融合,突顯傳統文化價值觀念,如勤勞致富、互助團結等,有助于形成共同的價值觀念,加強鄉村內部互助合作和共建共享,為實現全面鄉村振興而不斷努力。互聯網技術的普及給鄉村居民提供廣泛的信息資源和文化產品,豐富鄉村居民日常生活,鄉村自主組織豐富多彩的文化藝術活動,如音樂會、戲劇表演、文學講座等,讓鄉村居民接觸和參與高水平的文化藝術活動,豐富了他們的精神生活體驗。現代化發展不僅帶來了物質生活的改善,也為鄉村居民提供了更豐富多彩的精神生活[21],鄉村居民可以享受到現代文明帶來的精神滋養和幸福感,逐步實現精神層面共同富裕。

綜上所述,生態宜居美麗鄉村建設有助于推動城鄉協調發展,縮小城鄉區域差距,促進全體人民共同富裕的實現,由此,本文提出假說1。

假說1:建設生態宜居美麗鄉村促進共同富裕的實現。

(二) 生態宜居美麗鄉村影響共同富裕的路徑研究

1. 生態宜居美麗鄉村促進產業結構優化從而影響共同富裕

第一,生態宜居美麗鄉村對產業結構優化的影響。生態宜居美麗鄉村建設有利于促進產業興旺和

農村一二三產業的融合發展[22],打造特色產業以構筑經濟基礎,凝聚鄉愁記憶以凸顯人文內涵,發揮農村田園風光、山水資源、農耕文化、森林景觀等優勢,拓展農業生態功能、文化功能,進一步激發農民建設美麗家園的積極性,帶動鄉村基礎設施等各方面發展;隨著新興產業的發展,需要更多的人才和技能,一方面可以擴大就業機會,另一方面可以降低失業率,并且能夠提升農村產品的競爭優勢、農民的收入水平和幸福感,為全面鄉村振興的實現起到推動作用[23]。總的來說,生態宜居鄉村建設能夠推動產業結構優化,改善農村地區的生態環境和居民生活質量,使農村地區由傳統的農業為主導向多元化和可持續性的產業結構發展。

第二,產業結構優化對共同富裕的影響。

產業結構優化包括產業結構高級化、產業結構合理化和產業結構生態化三個方面,這三個方面均對共同富裕產生影響。產業結構高級化伴隨著服務性行業的發展,給農民提供更多的就業機會和就業崗位,有助于提高農村地區的收入水平,縮小城鄉區域差距。產業結構高級化還帶來優質基礎設施建設,促進農村地區的經濟發展。良好的交通基礎設施可以降低運輸成本,促進農產品的銷售和流通,增加農民的收入;電力、通信和互聯網基礎設施的建設可以提升信息獲取和交流的效率,有助于農村各類產業的發展,進一步促進農村共同富裕的實現。

產業結構合理化幫助農村地區從傳統農業經濟向多元化產業結構發展,通過將農業與制造業、服務業等不同產業相結合,可以降低農村地區對農產品產出的依賴,提高農產品的競爭優勢;產業結構合理化通過整合各產業的資源和技術,使社會資源在產業之間得到有效配置,提高農村地區勞動生產率,以達到經濟效益最大化[24];同時,政府會根據當地產業的發展情況給農民提供專業的技能培訓,提高他們就業競爭力,使農村地區能夠與城鎮競爭,吸引投資和人才,從而提高地區的整體發展水平,有助于農村地區均衡發展。

產業結構生態化聚焦于自然環境的保護和可持續發展的產業,倡導資源的可持續利用,避免農村地區資源的過度開發,保護了農村地區當地特色的自然風光,改善了農村地區的居住環境,提升農村地區的生活質量和農民精神層面的滿足感,有助于精神層面共同富裕的實現[25];這種結構轉變還鼓勵了農村地區進行綠色技術創新,通過引入綠色技術和可持續發展的產業,在保護自然環境的同時促進當地經濟的綠色發展,給農村地區經濟增長注入源源不斷的活力。綜上所述,產業結構優化促進了農村共同富裕。

基于上述分析,本文提出假說2。

假說2:建設生態宜居美麗鄉村通過產業結構優化促進共同富裕。

2. 生態宜居美麗鄉村促進綠色金融發展從而影響共同富裕

第一,生態宜居美麗鄉村對綠色金融發展的影響。楊建等研究發現綠色金融作為生態宜居與共同富裕的中介變量,助力推動共同富裕的實現[26]。生態宜居美麗鄉村從需求側推動綠色金融的發展,生態宜居美麗鄉村的建設需要各類綠色項目,如綠色基礎設施建設、可再生清潔能源、水資源管理、生態修復等,這些項目需要長期投資和資金支持,極大促進綠色金融產品創新,推動綠色投資基金設立、綠色信貸項目開發等,進一步完善綠色金融體系,促進綠色金融市場的發展;生態宜居美麗鄉村從綠色人居環境建設推動綠色金融的發展,鄉村振興政策的全面推廣激發鄉村地區居民改善自身生活環境和生活質量的動力,鄉村社區也鼓勵居民參與村莊整潔活動,鄉村人居環境改造吸引綠色金融支持如有機農場、宅基地改造等項目,促進金融資源向農村地區下沉,提供更多適合當地需求的金融產品和服務,促進了鄉村經濟的綠色可持續發展[27];生態宜居美麗鄉村從生態產業的發展推動綠色金融的發展,生態產業致力改善鄉村環境和污染問題,投資者大力投資穩定市場需求和政府政策扶持的生態產業,獲得未來可觀的收益,也增加企業的社會責任感,綠色金融為投資者提供可持續性的融資機制和調控項目風險的綠色保險服務,推動了資金流向生態友好型產業,促進綠色金融的蓬勃發展。

第二,綠色金融發展對共同富裕的影響。綠色金融是指金融機構通過債券、基金、保險、排放權交易等一系列金融服務將社會資金引入綠色發展的產業和項目中。綠色金融作為同時兼顧生態環境保護和傳統金融活動的新型金融發展模式,在提供金融服務的過程中,有意識地引導資金流向低排放、高效率的綠色項目。我國綠色金融發展開始于2007年,發達國家綠色金融和相應制度已經發展了幾十余年,我國要借鑒發達國家利用綠色金融調整經濟結構,促進經濟發展的模式。這對于我國邁入新的歷史發展起點,促進經濟高質量發展至關重要。

綠色金融支持農村地區太陽能、風能、水資源保護等各類生態可持續發展的項目,一方面,各類環保項目降低農村居民對傳統資源的依賴性,改善農村地區的生態環境,提高農村居民的生活質量,另一方面,促進農村地區基本設施建設,給農村居民生活帶來了便利,提高農村居民的生活水平,促進共同富裕[28];綠色金融促進金融包容性,使農村居民更便利地獲取金融服務,支持農村居民進行創業活動,改善自身居住環境,增加自身收入水平,促進共同富裕;投資于綠色金融的項目可以刺激經濟增長,通過推動綠色產業的發展,幫助農村地區中小微企業獲得更多資金,幫助企業擴大自身業務范圍,給農村居民提供新的就業機會,提高農村居民收入,從而促進共同富裕。

基于上述分析,本文提出假說3。

假說3:建設生態宜居美麗鄉村通過綠色金融促進共同富裕。

三、 研究設計

(一) 數據來源

由于鄉村振興與共同富裕相關數據在2011年前并不完整,本文選擇2011—2020年中國30個省份數據作為研究樣本(不包含港澳臺,西藏地區數據不完整進行了剔除),用省級層面農村地區數據衡量鄉村地區生態宜居發展水平,實證檢驗建設生態宜居美麗鄉村對實現共同富裕的影響。本文被解釋變量、控制變量數據主要來自《中國省級統計年鑒》、國家統計局、各省統計局數據等,生態宜居美麗鄉村數據主要來自《中國農村統計年鑒》《中國縣域統計年鑒》等,其他數據主要來自中國問題研究(CNRND)數據庫、國泰安(CSAMR)數據庫和《中國能源統計年鑒》《中國金融年鑒》等。

(二) 變量選擇

1. 被解釋變量:

共同富裕(Wealth)。

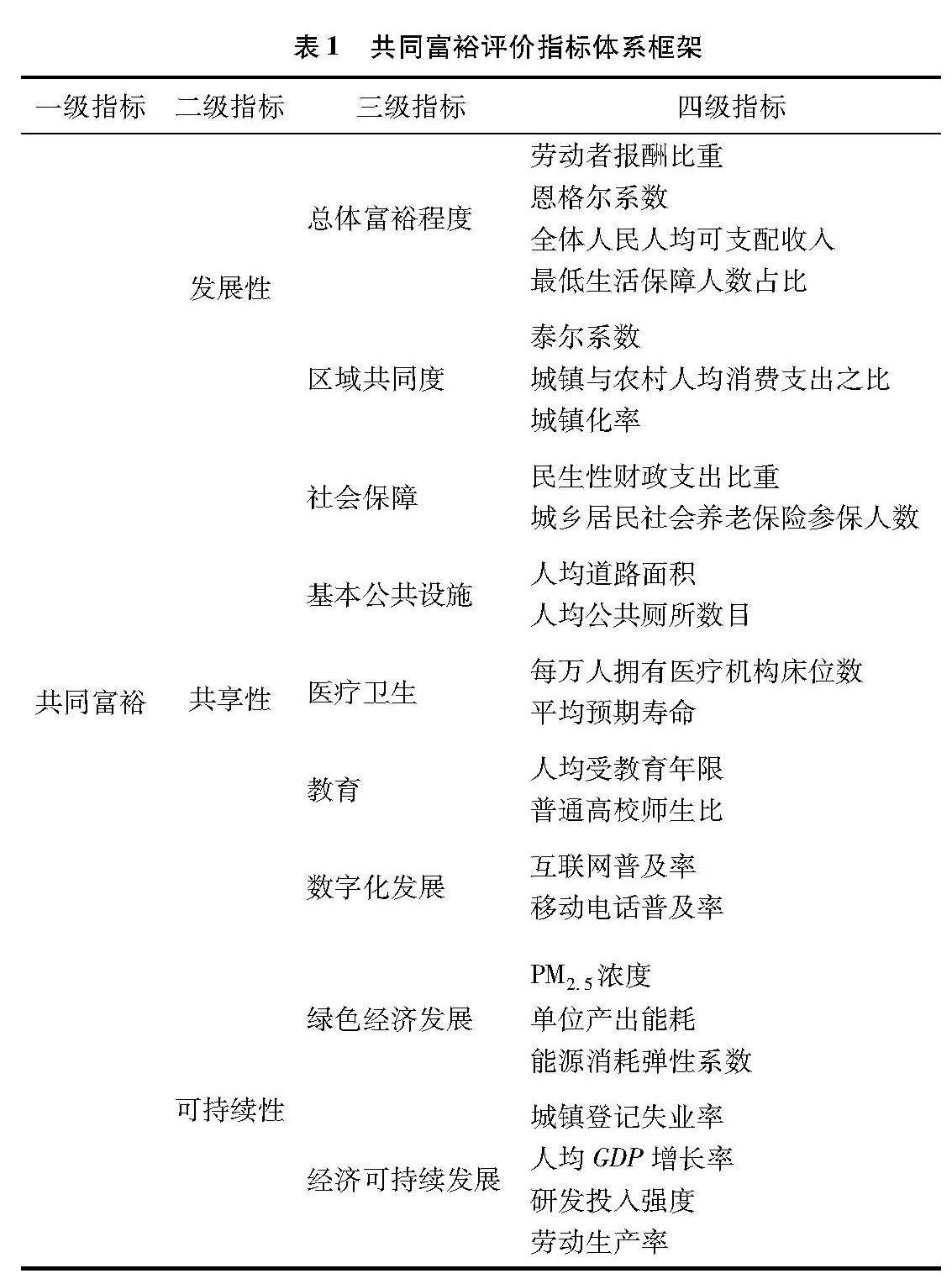

新時代的共同富裕不是將“蛋糕”進行均分,而是建立在不斷發展生產力和增強綜合國力的基礎上,把“蛋糕”做大的同時合理分配“蛋糕”。這樣既避免了私有制中收入差距分化,也避免了追求絕對公平導致經濟發展停滯不前。本文參考陳麗君等[11]的研究,從發展性、共享性和可持續性三個維度來度量共同富裕變量。發展性指標主要衡量地區總體富裕程度,體現全體人民的物質收入增長和區域間發展平衡性,本文從總體富裕和區域共同度選取關于全體人民收入情況、經濟發展情況、區域發展情況的指標變量衡量地區總體富裕程度。共享性指標主要衡量全體人民生活水平情況,體現我國進入新發展階段之后,經濟發展成果是否公平地惠及全體人民,本文從社會保障、基礎公共設施、醫療衛生、教育、數字化發展情況選取變量度量共享性變量。可持續性指標主要衡量經濟發展的潛力和可持續性,本文從綠色經濟發展、經濟可持續發展情況選取變量度量可持續性。

共同富裕評價指標體系如表1所示。

本文通過客觀賦權法熵值法對四級指標進行賦權整合,得到共同富裕指標變量,測算結果越大表示該區域共同富裕水平更高。

2. 核心解釋變量:

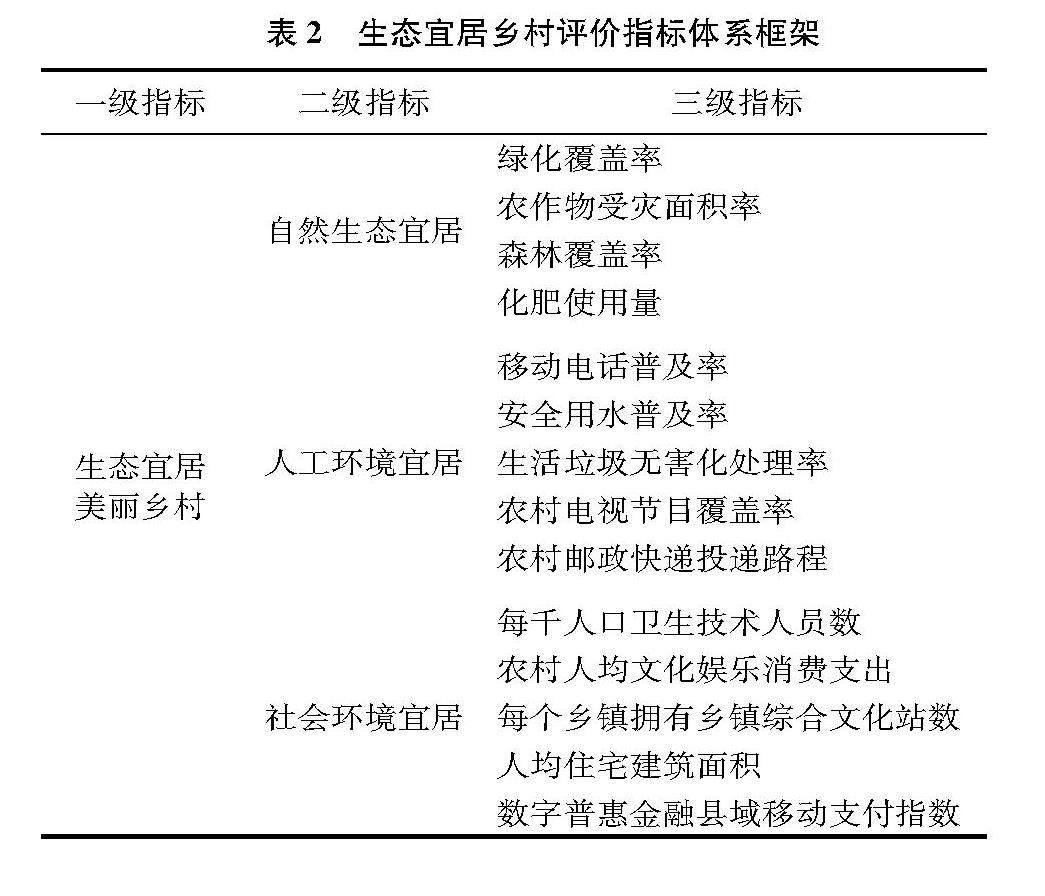

生態宜居美麗鄉村(Village)。

生態宜居從生態鄉村建設和宜居鄉村建設兩個方面致力于美麗鄉村的實現。生態鄉村建設主要涵蓋生態環境保護、自然資源利用、農村居民人均環境改善等,宜居鄉村建設主要涉及農村基礎設施

、農村地區教育、醫療與養老等基礎公共服務水平提高和社會環境的和諧穩定。本文在充分借鑒全面鄉村振興、生態宜居、美麗鄉村

相關的文獻和文件[2931],從自然環境宜居、人工環境宜居、社會環境宜居三個維度來測度核心解釋變量,遵循指標選取的全面性、科學性和系統性原則,本文基于上述三個維度選取了14項三級指標來度量生態宜居美麗鄉村,從農村自然環境、農村基礎設施情況、農村居民人居環境和社會生活環境對變量進行測度,具體變量指標如表2所示。同被解釋變量評價方案一致,我們選取熵值法來度量生態宜居鄉村,根據指標對核心解釋變量的影響,將三級指標進行標準化處理,再用熵值法計算出多指標評價的估計結果。

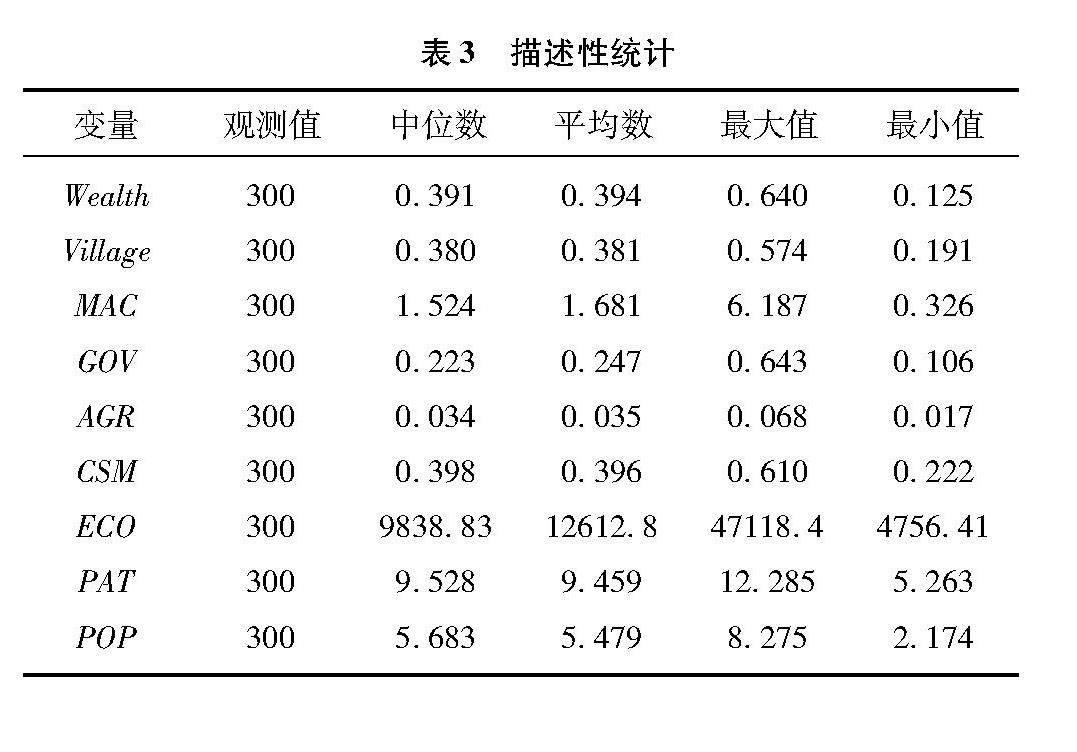

3. 控制變量:本文選取了7個可能影響共同富裕的指標作為控制變量。(1)人口密度(POP),地區總人口數與地區行政區域面積之比取對數處理;(2)政府干預(GOV),財政支出占國內生產總值比重;(3)經濟發展(ECO),人均GDP平減指數;(4)農業現代化水平(MAC),人均農業機械總動力;(5)農業生產效率(AGR),單位面積糧食產量;(6)地區消費強度(CSM),社會消費總額占國內生產總值比重;(7)創新水平(PAT),發明專利申請數目取對數處理。相關變量的描述性統計如表3所示。

(三) 模型設定

為探討生態宜居美麗鄉村對共同富裕的影響,本文設計了多指標評價的生態宜居鄉村核心解釋變量和多指標評價的共同富裕變量作為被解釋變量,構建了如下的基準回歸模型:

Wealthi,t=β0+β1Villagei,t+βnControlsi,t+σi+γt+εi,t(1)

在模型(1)中,i表示省份,t表示年份,Controlsit為一系列影響共同富裕的控制變量。σi表示省份固定效應,γt表示時間固定效應。

如果生態宜居美麗鄉村對共同富裕產生了積極的促進作用,那么β1顯著為正。

四、 實證結果及分析

(一) 基準結果分析

本文采用雙重固定效應模型對基準回歸模型進行參數估計,表4報告了基準回歸模型的參數估計結果。將四列回歸結果對比分析,列(1)和列(2)均未加入控制組,考慮生態宜居美麗鄉村對共同富裕的純效應,驗證了生態宜居美麗鄉村對共同富裕有正向作用;列(2)和列(4)兩列在考慮了固定效應之后,回歸系數均相比于不考慮固定效應的系數有小幅度下降,這是因為考慮雙重固定效應之后,消除了

時間差異和個體差異對回歸系數結果的影響,使回歸結果系數更加準確和可靠。列(2)和列(4)兩列是在加入雙重固定效應之后的模型,回歸結果表明:在加入控制變量組之后,列(4)Village的系數相比于列(2)Village的系數下降了0.057,

且估計系數保持在1%的水平上顯著,表明在考慮了雙重固定效應和控制變量組之后,建設生態宜居美麗鄉村對共同富裕仍產生了顯著的正向促進作用;估計系數為0.098的含義為在雙重固定效應模型下,生態宜居鄉村建設多指標評價結果每提高1個百分點,共同富裕評價指標能提高0.098個百分點,表明建設生態宜居鄉村對于農村共同富裕存在促進作用。

至此,假說1得以驗證。

(二) 穩健性檢驗

1. 替換核心解釋變量

本文用熵值——TOPSIS法進行穩健性檢驗,將得到多指標評價結果的核心解釋變量記作Village1,用(1)式回歸方程進行線性回歸,回歸結果如表5列(1)所示。經過熵值法處理的系數相比于基準回歸的結果略有差距,表明兩種指標評價方式對于變量信息的選取有所不同,但回歸結果通過了1%水平下顯著性檢驗,與基準回歸結果一致,表明基準回歸結果是穩健的。

2. 縮尾處理

考慮到部分數據存在極端值,我們對所有的變量都在1%的水平上進行了縮尾處理,然后再用回歸方程對其進行回歸處理,回歸結果如表5列(2)所示,回歸結果表明,核心解釋變量依舊為正,且在1%水平下顯著,這說明極端值對本文回歸結果的影響不大。

3. 更改樣本周期

考慮到從黨的十八大開始,中國特色社會主義進入新時代,本文刪除黨的十八大之前(2011—2012年)的樣本數據;另外,新冠疫情對我國經濟活動造成較大影響,因此本文還刪除2020年的樣本數據。

回歸結果如表5列(3)所示,回歸結果表明核心解釋變量系數仍是在5%水平下正顯著,與基準回歸結果一致。

4. 刪除直轄市樣本

考慮到直轄市通常有特殊的經濟和政治地位,與其他省份有較大差異,本文剔除北京、上海、天津和重慶4個直轄市后重新進行回歸,從表5列(4)可以看出,生態宜居美麗鄉村仍對共同富裕有顯著促進作用,并且通過了5%水平下的顯著性檢驗,說明上文所得結果是穩健的。

(三) 內生性檢驗

由于生態宜居鄉村與共同富裕存在雙向因果關系,生態宜居鄉村建設促進共同富裕實現,共同富裕目標的提出也大大督促各級政府致力于美麗鄉村建設,與此同時模型在變量選取時存在遺漏變量,讓變量與誤差項之間存在相關性,導致統計模型的偏誤和不一致估計,使參數估計產生偏誤。本文使用工具變量法處理內生性問題,使用份額移動法[32]構造工具變量進行內生性分析,構建“Bartik工具變量”(滯后一階生態宜居美麗鄉村發展指標占初期全國生態宜居美麗鄉村的比重乘以全國生態宜居美麗鄉村發展水平)進行工具變量估計。一方面,在控制省份和時間固定效應后,該變量不會影響共同富裕發展與誤差項的相關關系;另一方面,全國鄉村振興發展水平與滯后一階生態宜居發展指標的乘積緩解當期內生性問題,與核心解釋變量相關性很強。本文使用二階最小二乘法進行工具變量回歸,回歸結果如表5列(5)和列(6)所示。

列(5)結果顯示,在一階回歸中,F統計量為32.064,大于10,拒絕了弱工具變量的假設;列(6)結果顯示,第二階段在使用工具變量之后,核心解釋變量Village系數為正,且通過5%的顯著性檢驗,生態宜居對共同富裕及農民收入分配水平存在顯著的正向影響。這說明在排除了部分內生性問題后,推進生態宜居美麗鄉村能夠助力實現共同富裕。

(四) 機制分析

1. 產業結構優化

參考楊麗君等的研究[33],本文將產業結構優化從產業結構高級化、產業結構合理化和產業結構生態化三個維度進行度量,將這三個維度的指標用熵值法擬合,得到綜合評價的產業結構優化變量,記成str。

引入生態宜居與產業結構優化的交乘項,檢驗產業結構優化變量是不是生態宜居影響農民共同富裕的機制變量,具體模型如下:

Wealthi,t=β01+β11Villagei,t+β21stri,t+β31stri,t×Villagei,t+βn1Controlsi,t+σi+γt+ε1i,t(2)

在模型(2)中,i表示省份,t表示年份,stri,t×Villagei,t為產業結構優化與生態宜居美麗鄉村的交互項,Controlsit為一系列影響農民可支配收入水平的控制變量,σi表示省份固定效應,γt表示時間固定效應。我們對交乘項進行了去中心化處理:一方面,去中心化緩解引入新的變量和交乘項之間的多重共線性問題;另一方面,使一次項Village和str的系數更加直觀,且中心化處理對交乘項回歸系數并無影響,也就是對整個模型的調節效應分析并無明顯影響。我們對β31的系數進行觀測,如果β31的系數為正且β11的系數為正,則Village對Wealth的正面影響隨著str的增大而增強,如果β31在統計上顯著,則稱觀測到了顯著的調節效應。

產業結構高級化是該地區產業結構從低水平向高水平的發展,

具體測算公式如(3)所示。其中,i表示省份、m表示數值、t表示時間、y表示產業增加值。測算結果越大,表示該區域產業結構越高級。

產業結構高級化=∑3m=1yi,m,tGDP×m(3)

產業結構合理化體現該地區各產業之間的協調能力加強、關聯水平提高,本文用泰爾指數衡量產業結構合理化,具體計算過程如(4)所示,其中,j表示不同的省份,i表示不同的產業,Y表示收入,L表示就業人數。泰爾指數是一個逆向指標,數值越小,產業結構越合理。

產業結構合理化=∑3i=1YijYjln

Yij/LijYi/Li(4)

產業結構生態化將保護生態和可持續發展理念融入產業發展之中,生態宜居鄉村建設促進產業結構趨向生態化,本文用單位能源消耗的GDP產出來衡量產業結構生態化,具體計算公式如(5)所示。該數值結果越小,表示產業結構越趨于生態化。

產業結構生態化=能源消耗總量地區國內生產總值(5)

機制回歸結果如表6列(1)所示,交乘項系數和核心解釋變量系數均為正,且在1%水平下顯著。

這表明:一方面,生態宜居鄉村建設促進了產業結構優化和企業創新,加速了資本和人力在農村地區的充分流動,實現資源的有效配置,進而提升農民生產工作的積極性;另一方面,產業結構優化使第二產業和第三產業高度融合,促進了第三產業蓬勃發展,推動了農村地區可持續發展,助力共同富裕的實現。這證實了建設生態宜居美麗鄉村通過促進產業結構優化來推進共同富裕的實現。

至此,假說2得以驗證。

2. 綠色普惠金融

與上述機制變量測度一致,本文引入生態宜居美麗鄉村與綠色普惠金融的交乘項,檢驗產業結構優化變量是不是生態宜居影響農民共同富裕的機制變量,具體模型如下:

Wealthi,t=β02+β12Villagei,t+β22Greeni,t+β32Villagei,t×Greeni,t+βn2Controlsi,t+σi+γt+ε2i,t(6)

綠色金融包括綠色證券、綠色投資、綠色信貸、綠色保險等多個方面。

本文參照胡文濤等的研究[34],選取環保企業占比、財政環境支出占比、環保項目信貸占比、環保收入占比、綠色基金市值占比和碳交易總額六個指標度量

并采用熵值法對這六個指標擬合,得到綜合評價。

綠色金融變量,記成Green。

機制回歸結果如表6列(2)所示,交乘項系數和核心解釋變量系數均為正,且在1%水平下顯著。回歸結果表明:一方面,生態宜居美麗鄉村建設需要大量基礎設施建設和各類綠色環保項目,促進了各類金融服務,特別是綠色金融服務,各類可持續發展的綠色項目吸引企業進行資金投入,這些投資修復了自然生態、改善了環境質量;另一方面,綠色金融支持的綠色環保項目,擴大了農村居民的收入、改善了農村地區的基礎設施、提高了農村居民的生態環保意識,縮小城鄉區域差距,為農村地區可持續發展注入源源不斷的活力,促進共同富裕的實現。至此,假說3得以驗證。

(五) 異質性檢驗

建設生態宜居鄉村的標準在全國范圍內都是一致的,但是我國東部、中部、西部地區的經濟發展水平和地理文化差異都十分巨大,這可能使建設生態宜居鄉村對共同富裕的影響在不同地區產生完全不一樣的效果。因此,本文根據省份所處位置將樣本分為東部、西部和中部地區,分別進行樣本回歸,回歸結果如表6列(3)、列(4)、列(5)所示。

中部地區核心解釋變量系數回歸結果遠大于全國整體水平(0.098),且通過了10%水平下的顯著性檢驗,表明中部地區生態宜居鄉村建設促進了農村共同富裕;而西部地區和東部地區生態宜居美麗鄉村的估計系數遠小于全國整體水平,且未通過10%水平下的顯著性檢驗,表明西部地區和東部地區生態宜居美麗鄉村建設并不促進農村共同富裕。

通過對比東部、中部和西部的回歸結果我們可以發現:中部地區生態宜居鄉村建設對農村共同富裕正向影響最強,其次是東部,影響最小的是西部地區。本文認為造成區域異質性的原因主要是經濟發展因素和地理因素。東部地區城市化和經濟發展可能引導人口向大城市聚集,地方政府資源分配不均衡可能導致生態宜居美麗鄉村建設主要受益于富裕地區,而貧困地區得不到足夠的支持,導致對該區域共同富裕目標實現的效益較差;西部地區地理優勢和經濟發展水平遠遠落后于中部和東部地區,人力和財力在鄉村建設資源的投入遠遠比不上中部和西部地區,導致了鄉村生態宜居建設對共同富裕的影響在西部地區效應較差,政府需將更多的精力和資源傾斜在西部地區,以早日實現西部地區的共同富裕。中部地區相比東部地區擁有更豐富的自然資源,擁有更好的生態環境,由于中部地區相對于東部地區發展相對滯后,政府通常會采取更多的政策措施和提供更多的資金支持來促進中部地區的發展,包括生態宜居建設,這些政策和資金支持有助于加快中部地區的發展步伐,提高居民生活水平,促進共同富裕。中部地區相比于西部地區,地理位置更靠近中心城市,擁有更大的市場規模,農產品的銷售和物流更為便利,基礎設施的建設更為完善,有利于政府通過全面鄉村振興政策促進區域共同富裕的實現。

五、 結論性評述

本文使用2011—2020年我國30個省份的省級面板數據,評估建設生態宜居美麗鄉村對共同富裕的影響。

第一,生態宜居是鄉村振興戰略的重要抓手。通過實證分析,建設生態宜居鄉村顯著促進共同富裕水平,通過更改核心解釋變量評價方式、更改樣本數目進行穩健性檢驗,核心解釋變量仍是顯著的,表明結果的穩健性。第二,生態宜居鄉村通過產業結構優化和綠色金融這兩個機制變量影響共同富裕,縮小了城鄉區域差距,提高了共同富裕水平。第三,生態宜居美麗鄉村建設對共同富裕存在異質性,中部地區生態宜居鄉村建設顯著促進共同富裕的效應遠大于全國平均水平,而西部地區由于地理和經濟發展因素,東部地區由于發展不均衡的因素,生態宜居美麗鄉村建設并不顯著促進共同富裕。

基于上述結論,本文得到如下啟示:

第一,貫徹鄉村地區綠色發展理念,推動全體人民共同富裕的實現。地方政府應在貫徹鄉村振興與共同富裕戰略上進行整體規劃,建設生態宜居美麗鄉村建設應以“兩山”理念為引領,將綠色生態優勢轉化為經濟優勢,推動鄉村地區經濟生態化,實現自然環境保護和經濟高質量發展的和諧統一,推進農村農業現代化,使美麗的鄉村成為富裕農民的重要源泉;針對鄉村地區的生態環境特點,制定更加精細化、針對性更高的生態保護政策,強化封山育林、草地草原保護和水源保護等措施,促進生態振興,提升鄉村振興的整體水平。

第二,產業結構優化是生態宜居建設與共同富裕的機制變量,地方政府應制定區域產業規劃。以市場為導向,準確把握市場需求,根據當地資源稟賦,按照“千萬工程”理念,一村一策合理布局產業結構,發展適合當地條件的特色產業和優勢產業,提升產業集聚效應和核心競爭力,持續推動產業結構高級化,深化產業合理化程度,促進鄉村產業可持續發展;推動農業科技創新,提高農業生產效率和質量,引導農民采用現代農業技術和管理模式,發展高效農業種植、養殖和加工業,提升農產品附加值,推廣農業生態種植、循環農業等模式,保護土地資源和生態環境,實現農業農村現代化,增加農民收入水平;依據鄉村地區鄉村環境和自然資源,以農業發展帶動鄉村旅游業等其他產業的發展,開發親子農場、果蔬采摘園等農業旅游項目,促進一二三產業融合,實現鄉村價值有機更新與提升,促進農村經濟多元化發展,推動全體人民共同富裕的實現。

第三,綠色金融是本文重要的機制變量,發展綠色金融有助于共同富裕的實現。地方金融機構應構建“生態宜居鄉村+綠色金融”金融服務模式,積極響應國家全面鄉村振興戰略的號召,著力開發農村綠色金融產品,推動綠色金融服務和資金支持流入鄉村貧困地區基礎設施建設和綠色友好型產業發展,滿足鄉村居民和鄉鎮企業綠色投資的需求,促進美麗鄉村和共同富裕目標實現。

地方政府結合當地農村發展的特點,鼓勵金融機構向農村地區增加信貸投放用于農村生態農場、環境保護等方面,制定稅收優惠政策支持綠色可持續產業的發展,推動生態宜居美麗鄉村與綠色金融的有機結合,推動鄉村經濟可持續發展。

目前對于生態宜居美麗鄉村的評價指標體系的構建只停留在省級層面,未對各城市地區或縣級地區生態宜居鄉村指標進行測度,對鄉村振興及共同富裕目標完成效果存在不客觀評估,這是本研究存在的不足之處;在實現鄉村振興,促進共同富裕道路中,如何考慮實現共同富裕中鄉村資源的配置和利用效率,在保護生態環境的前提下推動鄉村經濟的發展,釋放鄉村勞動力活力,實現生態與經濟的良性互動,也是本文未充分考慮之處。未來可做以下進一步研究:第一,針對地級和縣級市數據缺乏的情況,可以通過問卷調查,搜集具有特色的鄉村的目標數據,建立生態宜居美麗鄉村指標體系;第二,更加關注生態文明建設,創新鄉村發展模式,探討如何通過生態保護、資源合理利用等措施,推動鄉村振興和共同富裕;第三,重視鄉村文化傳承與保護,挖掘鄉村的歷史文化資源,推動鄉村振興與文化發展相結合,促進鄉村的繁榮和共同富裕。

參考文獻:

[1]

趙慧峰.改善人居環境、建設美麗宜居鄉村是鄉村振興的關鍵——評《河北省實施鄉村振興戰略推進美麗宜居鄉村建設研究》[J].農業經濟問題,2018(5):143144.

[2]王叢霞.“生態宜居”鄉村問題研究述評及展望[J].寧夏社會科學,2023(1):143149.

[3]于海.促進農民農村共同富裕建設生態宜居美麗鄉村[J].河南農業,2022(13):54.

[4]Wang X, Shao S, Li L. Agricultural inputs, urbanization, and urban-rural income disparity: Evidence from China[J]. China Economic Review, 2019, 55: 6784.

[5]曾福生,蔡保忠.農村基礎設施是實現鄉村振興戰略的基礎[J].農業經濟問題,2018(7):8895.

[6]Li H, He H, Zhang J. Study on Rural Development Evaluation and Drivers of Sustainable Development: Evidence from the Beijing-Tianjin-Hebei Region of China[J]. Sustainability, 2022, 14(15): 121.

[7]張來明,李建偉.促進共同富裕的內涵、戰略目標與政策措施[J].改革,2021(9):1633.

[8]李海艦,杜爽.推進共同富裕若干問題探析[J].改革,2021(12):115.

[9]劉培林,錢滔,黃先海,董雪兵.共同富裕的內涵、實現路徑與測度方法[J].管理世界,2021(8):117129.

[10]李實.共同富裕的目標和實現路徑選擇[J].經濟研究,2021(11):413.

[11]陳麗君,郁建興,徐銥娜.共同富裕指數模型的構建[J].治理研究,2021(4):516.

[12]肖黎明,張潤婕,肖沁霖.中國農村生態宜居水平的動態演進及其地區差距——基于非參數估計與Dagum基尼系數分解[J].中國農業資源與區劃,2021(3):119130.

[13]梁恒燕,臧鵬.鄉村振興背景下生態宜居可持續發展的實踐路徑[J].內蒙古財經大學學報,2023(4):130133.

[14]Yang J, Mukhopadhaya P. Is the ADBs conjecture on upward trend in poverty for China right? An analysis of income and multidimensional poverty in China[J]. Social Indicators Research, 2019, 143(2): 451477.

[15]郭曉鳴,張克俊,虞洪,等.實施鄉村振興戰略的系統認識與道路選擇[J].農村經濟,2018(1):1120.

[16]宋旭超,崔建中.農村人居環境整治與發展鄉村休閑旅游有機結合研究[J].農業經濟,2020(7):4648.

[17]韓旭東,李德陽,鄭風田.如何依托“兩山”理論實現鄉村振興?——基于滕頭村的發展經驗分析[J].農村經濟,2021(5):7381.

[18]于法穩,郝信波.農村人居環境整治的研究現狀及展望[J].生態經濟,2019(10):166170.

[19]甘燦業.農村人居環境整治的價值邏輯及優化路徑[J].新鄉學院學報,2023(2):5660.

[20]張超,劉淑蘭.鄉愁記憶活化視角下福建生態宜居鄉村建設的路徑[J].佳木斯大學社會科學學報,2018(5):7276.

[21]溫嘯宇,林思成,彭超.新時代農村精神文明建設路徑探索[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2024(2):7789.

[22]王瑞峰.鄉村產業高質量發展的演變特征、關鍵問題與突破方向[J].經濟學家,2024(2):120128.

[23]張立暢.發展鄉村特色產業全面推進鄉村振興[J].紅旗文稿,2023,(22):3033.

[24]王琴,李敬,劉洋.農村產業融合對縣域共同富裕的影響[J].統計與決策,2023(19):2833.

[25]邱啟文,張榮光.產業生態化能否提升居民幸福感?——基于2021年中國綜合社會調查的實證研究[J].軟科學,2023(9):112.

[26]楊建,徐康,陳彬.鄉村振興促進共同富裕的理論機制與實證檢驗[J].統計與決策,2024(1):6974.

[27]紀志耿.當前美麗宜居鄉村建設應堅持的“六個取向”[J].農村經濟,2017(5):7983.

[28]申云,盧躍.綠色金融賦能農民農村共同富裕——現實挑戰、邏輯進路與體系構建[J].農村金融研究,2022(11):1019.

[29]黃翔,蔡元榕,陳怡情,等.基于生態宜居理念的鄉村人居環境建設水平評價——以晉江市47個樣本村為例[J].福建農林大學學報(哲學社會科學版),2022(2):5462.

[30]張挺,李閩榕,徐艷梅.鄉村振興評價指標體系構建與實證研究[J].管理世界,2018(8):99105.

[31]武永霞.鄉村振興戰略背景下生態宜居評價指標體系構建與實證研究[J].生產力研究,2022(3):9396.

[32]Goldsmith-Pinkham P, Sorkin I, Swift H. Bartik instruments: What, when, why, and how[J]. American Economic Review, 2020, 110(8): 25862624.

[33]楊麗君,邵軍.中國區域產業結構優化的再估算[J].數量經濟技術經濟研究,2018(10):5977.

[34]胡文濤,孫俊娜,陳亮.綠色金融、產業結構生態化與地區綠色發展[J].當代經濟管理,2023(5):8896.

[責任編輯:苗竹青,黃? 燕]

Promoting Common Prosperity through Rural Revitalization from the Perspective of Ecologically Livable and Beautiful Countryside

PEI Yu, ZHANG Haohan

(School of Economics, Nanjing Audit University, Nanjing 211815, China)

Abstract: The realization of rural revitalization strategy is an inevitable requirement for common prosperity. As an important starting point of rural revitalization, the construction of ecologically livable and beautiful countryside has practical significance to explore whether it can promote common prosperity. Based on the provincial panel data from 2011 to 2020, this study constructs a comprehensive evaluation index system of ecologically livable beautiful countryside and common prosperity, and deeply analyzes the influence of ecological livability on common prosperity and its internal mechanism. The study found that ecologically livable and beautiful countryside significantly promoted common prosperity. Mechanism analysis shows that ecological livability helps achieve common prosperity by optimizing industrial structure and improving green finance level. Heterogeneity analysis showed that in the central region, the effect of ecological livability on common prosperity was more obvious.

Therefore,

we should strengthen the construction of ecologically livable countryside, narrow the gap between urban and rural areas, and empower the strategic goal of achieving common prosperity.

Key Words: rural revitalization; ecologically livable;? beautiful countryside; common prosperity; green finance; industrial structure optimization;

green development