今人作意古成新

曹培

文章編號:1008-3359(2024)07-0033-06

中圖分類號:J29

文獻標識碼:A

【摘?? 要】在美學領域,“殘破”被視為一種有待實現完形的美。在古代印章中,“殘破”指的是因自然環境侵蝕或受外力損毀而呈現出的一種自然狀態,是一種不可復刻的自然質樸之美。本文通過對文獻的深入研究以及篆刻家篆刻實踐的梳理,揭示了“殘破”從“自然之式”到“藝術化”再到“獨立性”的發展路徑,并提煉出了其“歸真返璞”“虛實相生”的審美價值。深入理解“殘破”的藝術語言和審美內涵,對篆刻藝術的學習與創作具有重要意義。

【關鍵詞】“殘破”藝術? 審美價值? 美學表達

基金項目:本文為阜陽師范大學2023年度校級本科教學工程項目階段性成果,項目名稱:美育先行理念下高校師范生書法課程實施研究,項目編號:2023JYXM0034。

“殘破”是篆刻藝術創作中常見的技法形式,它是藝術家從早期實用印章所呈現的自然殘破中提煉出來的現實美,這種“殘破”是以藝術的眼光不斷審視、逐漸提煉出來的“有意味的殘破”。英國形式主義美學家克萊夫·貝爾(1881—1964)于20世紀初在《藝術》一書中提出“有意味的形式”這一概念,即“在各個不同的作品中,線條、色彩以某種特殊方式組成某種形式或形式間的關系,激起我們的審美感情。這種線、色的關系組合,這些審美的感人形式,我稱之為有意味的形式。”由此可見,印章中因自然環境的侵蝕或外力的損毀所體現的殘破,是不具備任何藝術審美特征的,只有當藝術家發現、整理,并以藝術的手法進行運用,使其在篆刻藝術中與內容、技法等產生一定的關聯,“殘破”才能形成獨立的藝術語言,并體現出其獨特的審美價值。

在探討篆刻“殘破”藝術形式的發生、發展之前,需要對其概念做一個界定。本文所探討的“殘破”分為兩種類型:一種是實用時期印章當中的“殘破”,這種“殘破”是印章在自然環境下受自然環境的侵蝕或外力損毀,導致印面產生破損以及筆畫之間或筆畫與邊欄發生粘連。然而,此時印章中的殘破并不具備“審美意味”的形式;另一種是后期篆刻藝術發展過程中逐漸形成的具有“審美意味”的“殘破”,這是篆刻藝術家在創作過程中為了表現作品的“金石氣”而主觀地對印面做出的殘損處理。

一、古代印章中“殘破”審美意味的出現——“識古”

縱觀古代的印章,多為銅質鑄造而成。匠人完成后稍加修飾,一方工致且完整的印章就誕生了。然而,經過長期使用或多年流傳后,這些印章再次鈐蓋出的印拓可能會呈現出與原貌有所出入的、意想不到的效果。

自20世紀80年代以來,徐州漢代墓葬陸續出土了大量印章,其中獅子山楚王陵中出土了殘碎的銅印共計143塊。這些銅印明顯遭受了擊打或砸碎的命運,最終能夠拼綴成形的有48方。獅子山漢墓出土的印章所具有的“殘破”性質,恰恰激發了現代人們對于篆刻審美觀念的重新審視。因此,本文將借助考古發現的古代印章實物以及《集古印譜》中收錄的印拓,來探討古人篆刻藝術的審美觀念,闡釋“殘破”形式意味的產生與獨立。

(一)古代印章侵蝕的“殘破美”

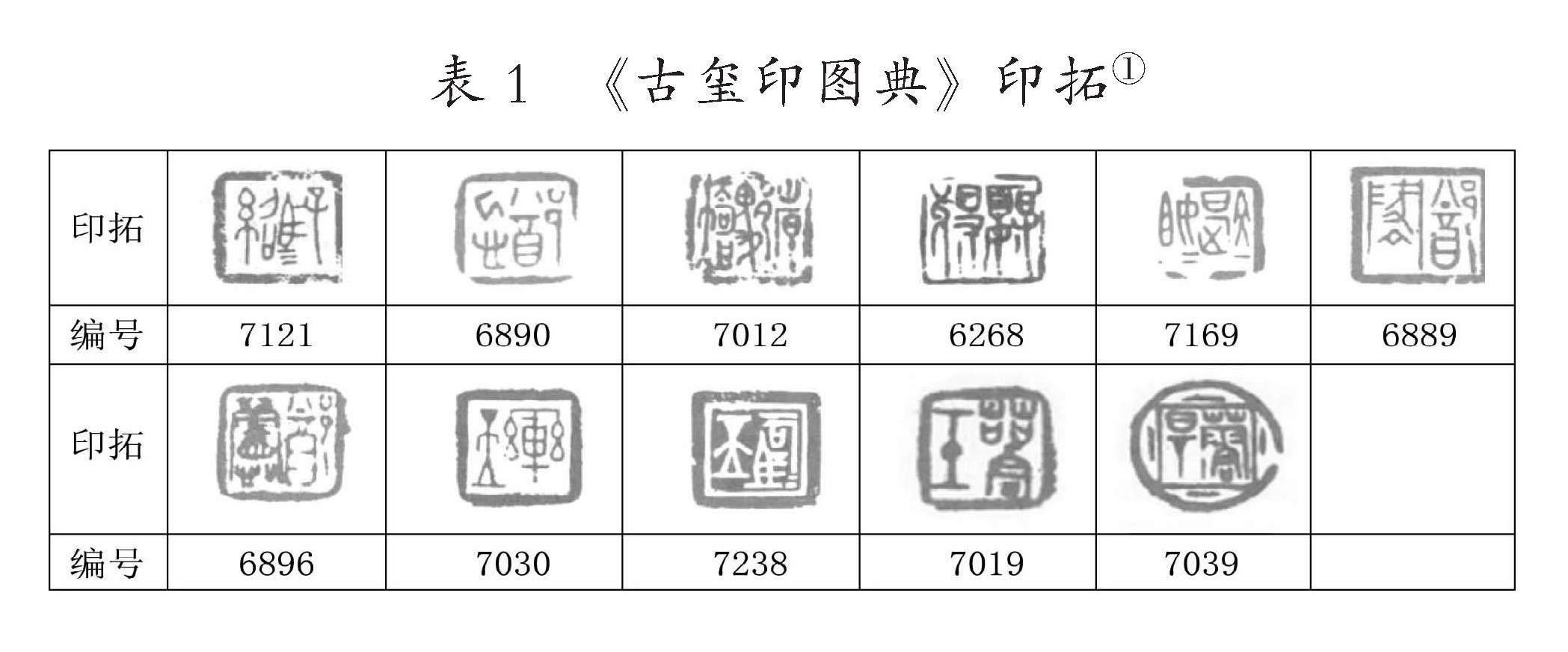

古印之殘是一種自然現象,是經歷了歲月的洗禮后形成的自然破損與殘缺。古代印章多為金屬質地,其深埋地下或受到擠壓與碰撞,印面便會產生一定的侵蝕或變形,從而在鈐蓋時出現印文點畫或邊欄的筆斷意連之趣。以先秦古璽為例,如編號7121,此印邊欄遭受了部分侵蝕,這卻恰好削弱了邊欄的厚重感,從而突出了點畫的細勁挺拔且增加了印面章法的緊湊感;如編號6890,此印邊欄左下角和右下邊欄有明顯殘缺,而“鄭”字右邊一豎正好抵消了邊欄殘損的空缺,印文兩字結構由原初的寬松而愈顯聚攏,渙散感全然消失;如編號7012,此印文字排布緊湊,由于印面上下側邊欄的殘損,從而緩解了原本較為沉悶擁擠的空間感;如編號6268,此印印文上部整體筆畫稠密,而上方以及左上方邊欄的殘損則削弱了頭重腳輕的壓迫感,文字下方筆畫的斷連也增強了此印的虛實關系;如編號7169,此印文字安排緊湊,密不透風,下方留有一定空間,但由于左側和下方邊欄的破損,使得印面“疏可走馬,密不透風”的藝術效果更加強烈。另外,編號6889與以上案例有所不同,此印邊欄保存較為完好,印文空間排布勻稱,“豕”字的縱向筆畫將印面的空間分割,而“它”字筆畫的缺損,使得左下方的留白打破了印面的均衡。這些因自然環境或外力影響而使印章表面遭到局部侵蝕或殘損的自然現象,在印面的空間中卻產生一種恰如其分的“殘破美”。

(二)古代印章粘連的“斑駁美”

印章最初鑄造時,點畫與點畫的相交重合會在印面上產生重疊而致的“焊接點”。也或許因點畫的繁密而碰撞粘連,最終導致在印拓上呈現出鮮明而奪目的塊面狀或模糊混沌之態。印章在流傳中,若受到外界環境對印面本身的擠壓或長久的銹斑累積,也會使印面產生因粘連而形成的“斑駁美”。從印面來看,粘連主要是點畫與邊欄或點畫之間的相互粘連,粘連之后塊面的狀態會與印面內大面積的留白形成強烈的對比,抑或塊面與稀疏的點畫之間撲朔迷離般的自然呼應。如編號6896,此印邊欄保存較為完好,左邊文字的粘連和右邊文字的殘損,使得印面空間對比更加強烈。如編號7030、編號7238,這兩方印面上方都有“▼”塊面,根據“立”字下方的“△”可以推斷出,上方的三角塊面應該是匠人最初時的“設計”,這樣既做到了上下的呼應,同時“▼”又在兩方印中體現出不同空間的美感。在編號7030中,左上方空間較小,但右下方空間疏朗,“▼”的塊面和右下方疏朗的空間形成對比關系,而另外一方當中左上方空間疏朗,“▼”在印面中較好地平衡了此印的空間關系。如編號7019,印面中“壬”字的“●”是字法的正常書寫,而右下角形成的“口”的粘連剛好與之形成對角呼應。如編號7039,印面兩字一繁一簡,左面為平衡印面已經預先留有“▼”,而右面字的粘連又打破了這種平衡,使得印面的疏密對比更加強烈。

以上選讀的先秦古璽僅僅是冰山一角,這些印章的章法處理顯示了古代匠人的“巧妙構思”,同時也看到了自然環境對印章的改造。對于以上印章當中殘破的分析,雖帶有筆者個人主觀因素的臆斷,但從中可以發現,當以篆刻藝術的審美視角來審視這些自然殘破時,一旦它們符合了篆刻藝術的審美需求,它們所蘊含的自然、形式、歷史等意味將會呈現出出乎意料的妙處與美感。

二、篆刻藝術“殘破”審美意味的獨立——“擬古”

元代趙孟頫與吾丘衍提出的印宗秦漢的“質樸觀”,對后來篆刻家的風格取向產生了深遠的影響。因此,在篆刻藝術的萌芽期,篆刻家就開始嘗試對印面進行殘破處理,以達到古印自然渾厚的狀態。目前可知較早對印面進行殘破處理的是明代的文彭、陳淳。文彭將印置于匣中讓童子搖晃產生碰撞的殘缺;陳淳則是將石章擲地使其殘損。另外,沈野在篆刻實踐中,則充分發揮了印石質地筋瑕之處,運用刀法的輕重緩急對印面施以殘破,使其銹澀糜爛,呈現出古色古香的效果。

以上提到的做法,一種是通過自然的碰撞對印面做殘,另一種則是利用印章質地的瑕疵進行加工。但此時殘破印面的主要目的是擬古,所體現的意味是“古色”。雖然文彭等人做殘手法相對簡單,并且殘破效果并不可控,但是篆刻藝術的“殘破”意味已經開始出現,并逐漸在篆刻藝術領域形成一種獨立的審美典范。

在復古風尚的影響下,集古印譜的出現極大提升了篆刻家的擬古和創作熱情,然而由于古印的斑駁以及《集古印譜》中“棗木氣”的影響,出現了眾多對篆刻作品“殘破”形式的否定意見。甘旸《印章集說》指出:“古之印,未必不欲齊整,而豈故作破碎?但世久風煙剝蝕,以致損缺模糊者有之。若作意破碎,以仿古印,但文法、章法不古,寧不反害乎古耶?”他認為一印之中,文法與章法才是仿古最重要之處,反對故意做作以求古樸之貌。明代的高濂也曾指出,《印藪》當中,印章傷損印文的在少數,即便有殘破,也是因為入土久遠,水銹剝蝕,或貫泥沙,剔洗損傷,非古文有此。如若欲求古意,需法古篆法與刀法。可見,在做殘擬古被批判的同時,古印當中的篆法、刀法、筆意開始受到關注。

何震在《續學古編》中指出,古印應是極工致而有筆意。周公瑾則在此基礎上更進一步,云:“玉人不識篆,往往不得筆意,古法頓亡,所以反不如石,刀易入,展舒隨我。小則指力,大則腕力,惟其所之,無不如意,若筆陣然,所以反勝玉。”他已經關注到石質印章在材質上的優勢,并開始了以刀傳筆、展舒隨我的技法實踐。朱簡在其《印經》中明確提出了“刀傳筆意”的觀念:“吾所謂刀法者,如字之有起有伏,有轉折,有輕重,各完筆意,不得孟浪。非雕鏤刻畫,以鈍為古、以碎為奇之刀也。刀法也者,所以傳筆法也。”他認為刀法是表現字之起伏、轉折、輕重,而非雕鏤刻畫的視覺效果。朱簡的“刀傳筆意”觀念,是“印從書出”觀念的先驅,不僅將擬古式殘破轉變為獨特的藝術語言媒介,還拓寬了篆刻作品“殘破”的表現形式。

隨著篆刻藝術發展的興盛,明末清初的石濤(1642—1708)對篆刻作品的“古”提出了新的認知:“書畫圖章本一體,精雄老丑貴傳神。秦漢相形新出古,今人作意古成新。”其中“今人作意古成新”一句,表明了石濤對于“古”的理解,擬古即是創新,是借古以開今的創作主張。自此,古代印章中的“古色”,即篆刻作品中“殘破”的藝術語言基本形成。在某種意義上,篆刻藝術中的“殘破”形式已跨越內容而具有了獨立的審美意味和價值。

三、篆刻藝術“殘破”形式語言的獨立——“作古”

從上文可知,在明代時期,雖然在理論上出現了較多反對篆刻主觀“做殘”形式的觀點,但這并未妨礙篆刻家的主觀探索。以文彭置匣中讓童子的隨意晃動以及陳淳將石章擲地使其剝落的做殘法作為開端,各種自然殘破的形式開始被篆刻家發現并自覺地創造和開始培育這種美的形式,“殘破”在篆刻藝術當中也慢慢變得有了特殊的審美“意味”。

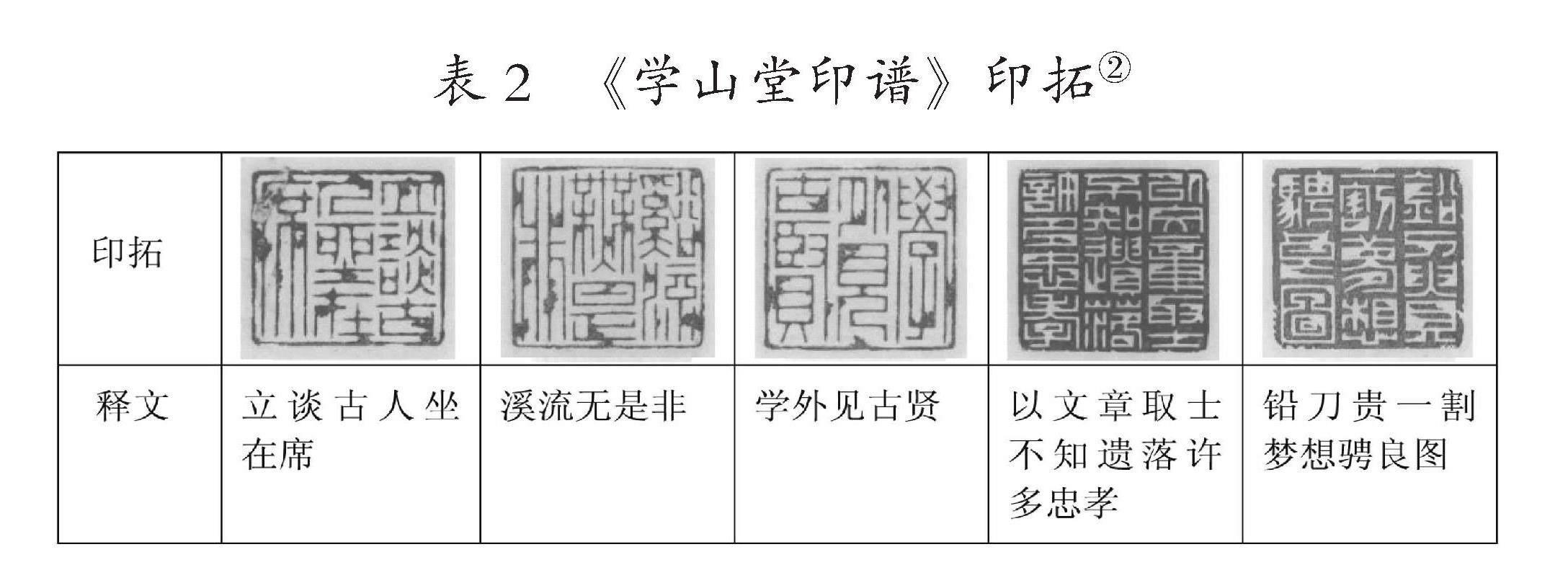

明代時,篆刻作品做殘破的手法還不成熟,但對于做殘方式有了理論總結。徐上達在《印法參同》中提到:“至于經土爛銅,須得朽壞之理,朱文爛畫,白文爛地,要審何處易爛則爛之,筆畫相聚處,物理易相侵損處,乃然。”可見,其已經發現古印殘破規律并指出做殘方法。因此,篆刻藝術中的“古色”開始從文彭的得“天趣”,轉變為主觀選擇性的“殘破”。明末張灝編輯的《學山堂印譜》中,收錄的部分篆刻作品展現了當時做殘手段的某種趨同性和程式化。在這部印譜中,白文作品的做殘技法形式多為筆畫殘破以形成“并筆”;朱文作品的做殘技法形式則是在筆畫之間留紅,使得筆畫粘連或筆畫與邊欄粘連。整體上,這些作品主要以模仿古印斑駁為目的,對于殘破的形式美還沒有明確的藝術概念。在此階段,文彭對篆刻殘破形式的探索以及“擬古”印風中的做殘手段,主要是為了凸顯篆刻作品的“古色”,殘破在篆刻藝術中的技法形式語言還沒有完全獨立出來。

(一)“刀傳筆意”式殘破

“刀傳筆意”觀念的興起,不僅拓寬了篆刻作品殘破的表現方式,同時也是篆刻藝術殘破“意味”技法形式獨立性的顯現。如明代“和平”派代表人物汪關,其篆刻以漢印為法,善用沖刀、披削刀,其白文作品筆畫大膽粘連,形成“并筆”的藝術效果;朱文則借鑒古印鑄造或侵蝕,使得筆畫交界處產生粘連或堆積,從而形成其特有的“焊接點”形式。汪關以光潔、細膩的用刀方式,形成了剛中寓柔、靜中寓動、豐潤秀逸、虛實相生的平和典雅印風。另外,以此方式進行開拓并形成鮮明個人風格的還有丁敬、齊白石等人。丁敬得朱簡意趣,清代魏錫曾在其《論印詩二十四首并序》中云:“凡夫創草篆,頗害斯籀法。修能入印刻,不使主臣壓。朱文啟鈍丁,行刀細如掐……鈍丁印學從修能出,今以朱文刀法驗之,良然。”可見,丁敬受朱簡刀法影響,從而開辟“碎刀短切”之法。其印風蒼健質樸、古拙渾厚,別具風格,開“浙派篆刻”之先河。齊白石與丁敬不同,他以長沖刀為主,從《天發神讖碑》悟得刀法,借以《祀三公山碑》《禪國山碑》的篆法入印。傅抱石評其篆刻:“腕力之盛,氣象之雄,真如明代李日華在評一篇元人的文章所說的‘雄快震動,有渴驥怒猊之勢。字如此,畫如此,刻印更是如此。我們從老人的每一方印章,每一個字,每一刀(筆),細細玩賞,細細研究這一刀和那一刀的關系,這個字和那個字的關系以及字與字相構成的全印關系,就可以比較容易地一面了解老人不‘摹不‘作,特別是不‘削的創造精神,一面也仿佛看到老人鐵錐在手那種‘一劍抉云開的豪邁氣概。”齊白石篆刻單刀直入,印文點畫形成一面光潔一面崩裂的效果,與其篆書筆意相合,兼具了刀傳筆意和篆刻殘破之美。

(二)“做印法”式殘破

吳昌碩早年主要的師法對象有浙派的丁敬、黃易、錢松,以及皖派的鄧石如等,對“刀傳筆意”“書從印入、印從書出”有著深入的理解。他從秦漢印、封泥、漢磚、瓦當、碑額等汲取養分,又以《石鼓文》入印,突破前人藩籬,完成了朱白文印風的統一。在技法方面,他以沖切相間的鈍刀法,表現自然、合理的書寫意味,通常在印章刻完之后輔以一些特殊的手法來加工印面。例如敲、鑿、打、擊,或將刻完的石章印面進一步進行磨、蹭、擦、刮等“做印法”,以此求得蒼勁渾厚、自然古拙之趣。隨著他對于殘破處理的不斷探索,最終形成了“刀拙而鋒銳,貌古而神虛”的藝術境界。

綜上,篆刻藝術“殘破”的技法實踐,從起初的擬古表現“古色”,逐漸形成“刀傳筆意”和“做印法”兩種殘破技法形式路線,“殘破”也隨之完成了從“自然之式”到“藝術化”“獨立性”的蛻變。

四、篆刻“殘破”藝術語言的審美價值

“殘破”是一種普遍的現象,是一種不圓滿的、讓人遺憾的悵惘狀態,然而“大成若缺,其用不弊”。自然“殘破”之式,在篆刻家主觀審美感知與體驗的基礎上,融會其意趣、情感等因素,被塑造成了具有一定審美表現的藝術形象,也是篆刻藝術中一個較為重要的意象。“殘破”在一定程度上反映了篆刻創作主體的審美體驗以及藝術創作的情志,是創作主體意趣、興寄的物態化,體現了創作主體與現實世界的審美關系、對現實的態度和審美創造的能動性。然而,“殘破”作為篆刻藝術中獨立的語言形式,也為篆刻藝術提供了重要的審美內涵,體現了其自身的審美價值。

“歸真反璞”是篆刻藝術“殘破”語言形式的審美價值之一,意為要恢復本真質樸自然之態。道家思想中追求自然無為、自由無限的價值觀,與藝術和美的本質相吻合。“天地有大美而不言”(《莊子·知北游》)、“無為而無不為”(老子《道德經》),都體現了道的自然無為的美的特性,在無功利、無目的、無利害的狀態下達至大美。“自然至美”是藝術追求的最高境界,在印學發展之初,趙孟頫在《印史序》中提出了“質樸”之美,這一觀念基本奠定了元代以后篆刻的審美風尚。“殘破”作為一種獨特的自然之美,雖有反對但不乏實踐開拓者。丁敬、齊白石以刀法傳筆意,不加修飾,一任天然;吳昌碩“信刀所至意無必,恢恢游刃殊從容”(吳昌碩《刻印》),兩者都是在“精工”的基礎上,表現了“殘破”的自然天趣。此時,“殘破”并非以技法為追求目標,而是一種打破完整、超越秩序的手法,以稚拙、渾純、樸素的面目,呈現出歸真返璞的審美價值。

“虛實相生”是中國藝術觀念中重要的審美范疇之一,也是“殘破”的另一重要審美價值。中國古代繪畫理論中常有對于虛實關系的論述,清代戴熙的《習苦齋畫絮》中有言:“畫在有筆墨處,畫之妙在無筆墨處。肆力在實處,而索趣在虛處。”他認為妙在無筆墨處。“無筆墨”恰是篆刻殘破技法手段表現的“留白”與“留紅”。清代董棨在《養素居畫學鉤深》中則論述了“虛”的重要性:“畫貴有神韻,有氣魄,然皆從虛靈中得來。若專于實處求力,雖不失規矩,而未知入化之妙。”他認為作品神韻與氣魄全在于虛靈,若一味求實,雖有規矩但有失妙處。清代馮承輝在《印學管見》中論述了篆刻中虛實之間的關系:“印有虛實相生之法。實者虛之,虛者實之。”實,就是充滿、實在、真實;虛,即虛空、虛無。實者虛之,虛者實之,從而達到有無相生的境界。因而,“殘破”不僅以技法的不完整性在方寸印面中體現平面的虛實關系,更重要的是,“殘破”之“虛”與篆刻作品的神韻存在一定的內在聯系,即以具體物象之外的虛空來傳達作品的意境。例如,文彭的作品《琴罷倚松玩鶴》,筆畫勻稱,空間分布較為均衡,唯有印面邊欄的自然殘破,給觀者提供了想象和聯想的空間,將作品與觀者的內在觀賞心理緊密連接,使作品的意境在觀者的想象中得到無限延伸。

殘破原本是古印在自然環境侵蝕或外力損壞下產生的自然現象。然而,當藝術家以藝術的眼光來審視這種現象時,“殘破”也就開始被賦予了不同的意味。隨著“刀傳筆意”“書從印入、印從書出”“印外求印”等篆刻藝術理念的提出,對“殘破”的解讀更加多樣化,其審美內涵又具有了更多可能性。殘破藝術語言由最初單一的擬古,體現篆刻作品的返璞歸真之“古色”,發展到“貌古而神虛”的借古開今,其獨特的審美價值深刻影響著篆刻藝術的發展與創新。然而,從前人的藝術實踐探索中可以察覺,“殘破”藝術形式具有雙面性,篆刻家如善用其法,可以借助其獨特的藝術語言開辟出新的藝術風格,如丁敬、吳昌碩、齊白石等人;如果過度依賴,形式凌駕于內容之上,則往往會適得其反,正如沈野在《印談》中所云:“奇不欲怪,委曲不欲忸怩,古拙不欲做作。余嘗刻印,逼古如出之土中,幾欲糜散者,乃得之一刀而成,初不做作,稍做作便不復爾。”因此,對于“殘破”藝術語言的運用,如何自然、和諧、統一地融入篆刻創作之中,進而形成獨特的個人藝術風貌并帶給欣賞者深刻的審美體驗,是藝術家在創作過程中需要勇于實踐,并不斷思考的問題。

參考文獻:

[1][英]克萊夫·貝爾.藝術[M].周金環,馬鐘元,譯.北京:中國文藝聯合出版公司,1984.

[2]邢藝凡,李生蘭.獅子山楚王陵出土殘官印概述[J].中國書法,2022(03):34-43.

[3]韓天衡,編訂.歷代印學論文選[M].杭州:西泠印社出版社,1999.

[4][明]高濂.遵生八箋·卷四十·論漢唐銅章[M]//黃惇.中國印論類編 上.北京:榮寶齋出版社,2010.

[5][明]周應愿.印說[M]//黃惇.中國古代印論史 修訂本.上海:上海書畫出版社,2019.

[6][清]石濤.石濤書畫全集[M].天津:天津人民美術出版社,1995.

[7]南京博物院編.傅抱石篆刻印論[M].北京:榮寶齋出版社,2007.

[8]李剛田.書印文叢[M].鄭州:河南美術出版社,2004.

[9]楊鑄.中國古代繪畫理論要旨[M].北京:昆侖出版社,2011.

②印拓選自哈佛大學藏《學山堂印譜》十卷本。

①印拓選自徐暢2016年出版的《古璽印圖典》。