哈佛大學組織化創新學習空間的經驗與啟示

基金項目:國家社會科學基金“十三五”規劃2018年度教育學西部項目“面向高等教育現代化的學習空間創新模式研究”(項目編號:XIA180290)

[摘? ?要] 在數字技術加速迭代的背景下,我國世界一流大學建設需要學習、借鑒世界最前沿的學習空間建設經驗以實現跨越式發展。為此,文章通過實地調研和個案研究,描述和分析哈佛大學組織化推進學習空間創新的經驗,探討高校學習空間迭代創新機制。哈佛大學學習空間系統化、組織化創新的經驗主要有:組建校級專門機構領導全校的教學與空間協同創新,推動創新、共享、協同的價值規范在全校范圍內形成,并將學習空間創新納入大學發展規劃;建立基層廣泛參與的教學與空間協同創新聯盟,以教學學術研究為基礎、專業人員的人際互動為主要方式,通過結構高度扁平化的民主治理推動全校學習空間的整體創新;校、院共建先進技術富集的教學實驗室以開展前沿探索;各專業學院打造個性化的學院空間,專業化地實現教學改革與空間創新的深度融合。哈佛大學的經驗表明,要實現學習空間的迭代創新,需要形成特定的價值規范,以持續影響師生參與學習創新的觀念與行動,并建構支持空間持續變革的組織結構和制度規范。

[關鍵詞] 哈佛大學; 教學改革; 學習空間創新; 組織化推動; 協同創新

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 陳莉(1973—),女,四川眉山人。教授,博士,主要從事高等教育現代化研究。E-mail:pears08@sina.com。

一、引? ?言

當前世界各國都在加大加快教育數字化建設,推動本國教育升級換代。我國教育部部長懷進鵬在2024年數字教育大會上發言指出,“智能化是教育變革的重要引擎”[1]。及時、有效地將不斷發展的數字技術與具體的學習空間有機整合,是推動教育變革的重要動力。數字化時代還面臨知識生產模式轉型,要求高校“打破學科專業壁壘,深化學科交叉融合”[2]。學科深度交叉融合要求打破教學、學習、科研等活動的空間隔離。“跨學科人才培養不僅需要國家教育主管部門通過制度供給對跨學科人才培養實踐予以支持,而且需要高校自身做好教育教學資源的跨學科共享、學生的跨學科學習時間和空間等問題的制度配套。”[3]學習空間創新是高校落實學科專業調整優化的必要舉措。

教育數字化轉型、學科專業調整優化都要求以高校為主體積極進行學習空間創新。在深入推進世界一流大學和一流學科建設的進程中,高校如何持續創新學習空間建設以適應時代變革,這是當前我國高等教育高質量發展亟須解決的現實問題。

二、相關研究進展

2006年,EDUCAUSE的經典報告《學習空間》指出,“空間本身就是變革的推動者,改變空間將改變實踐”[4]。20多年來,國外高等教育學習空間研究從早期偏重學習環境中的技術開發轉向空間資源管理及相應的組織系統變革。“大學正在努力提高學生體驗和教育成效。這兩種愿望的實現都取決于多種因素,包括物理和虛擬空間的一致性、課程的設計及其有效實施,以及學生在認知和社會層面的參與,這些因素之間的相互作用通常是協同的。”[5]學習空間也成為高度集合的概念,“它超越了技術與物理環境,還包括課程觀念、高校發展規劃、組織形式、利益相關者的參與模式等各方面”[6]。受技術進步及新冠疫情的影響,在線教育在過去幾年里迅速普及,甚至混合學習方法在越來越多的國家和地區成為主流。“混合學習空間需要在重新設計或全新的設施方面進行大量投資……混合學習主流化的實踐向學校提出了關于學校文化、教育和教學模式的更令人頭痛的問題。”[7]學習空間如此重要,倫敦大學高等教育學家保爾·坦普爾(Paul Temple)甚至認為,“空間問題是大學運作的核心,需要進一步的研究來闡明空間與制度有效性之間的聯系”[8]。

我國關于學習空間的研究有自己的特點。網絡學習空間一直是我國學習空間研究的重點,研究者主要從教育技術學的視角研究互聯網對教育生態、學習條件的影響,“主要集中于技術視角下學習空間發展”[9]。除了網絡學習空間,國內研究者還重點關注圖書館這一具體場所的現代化改造。教育部高等教育司2023年的工作要點要求,“探索推進未來學習中心試點,發揮高校圖書館優勢,整合學校各類學習資源,利用新一代信息技術,打造支撐學習方式變革的新型基層學習組織”[10]。在圖書館的基礎上進行未來學習空間建設的試點探索,是國內外高校創新型學習空間早期探索的普遍經驗。可見,我國對學習空間的研究在實踐層面還處于試點探索的階段,在理論層面主要還是從技術視角開展研究,對高校學習空間系統化、可持續創新的組織體制的研究還非常薄弱。

以哈佛大學為代表的世界一流大學從20世紀末開始建設信息技術支持的現代化學習空間,目前,已從個別空間的試點走向整體空間的系統化、可持續創新,在創建兼容的、安全的技術生態系統的同時,將技術、物理層面的變革與教學改革、學科建設有機整合,推動辦學水平不斷提高。學習空間創新已成為哈佛大學現代化治理體系中的重要組成部分。哈佛大學組織化、系統化推進學習空間創新建設的經驗,對我國創建中國特色的世界一流大學、提高大學治理現代化水平具有重要的借鑒與啟示意義。

三、研究方法

數字化時代的高校學習空間一定是技術富集的,而數字技術具有迭代開發的特點。迭代開發具有目標不確定性或環境導向性、行為的試探性和過程的周期性等特點[11]。要容納加速迭代的數字技術,高校學習空間也需要進行環境導向、目標不確定的創新實踐。根據組織分析制度主義理論,人是追求目標和實現利益的自為行動者,而組織中的人都是“制度人”[12],重點是要分析制約行動者行為的制度性因素[13]。由于制度需要通過組織來實現,因此,制度性因素又往往與組織系統密不可分。

筆者曾在哈佛大學教育學院訪學一年,體驗了哈佛大學多樣化的學習空間,訪談了大學教務部門及多個學院的教學事務、學生事務工作人員,特別是對教育學院學習空間建設情況進行了深度調研,發現相對于先進的技術,人是學習空間創新進程中更重要的要素,人人主動參與空間創新需要有制度性因素的支持與保障。因此,筆者系統跟進哈佛大學相關部門的官方網站,收集不斷更新的信息,從整體上把握哈佛大學學習空間建設的制度性因素,總結其組織化開展學習空間創新的經驗。

四、哈佛大學組織化推進教學與空間

協同創新的經驗

哈佛大學可持續的學習空間創新是通過精心設計的組織體系實現的。一方面,通過成立校級專門部門、構建專業組織體系,在全校范圍內一體化推進教學學術研究、教學改革實踐與學習空間的協同創新;另一方面,支持校級重點項目及各專業學院的個性化建設。通過點面結合,打造了具有高度靈活性、易于升級的智能化校園,及時回應了基層教學單位對創新學習空間的需要,有效支持了學校的教育教學改革。哈佛大學持續、有序地開展學習空間創新的經驗主要包括以下幾方面。

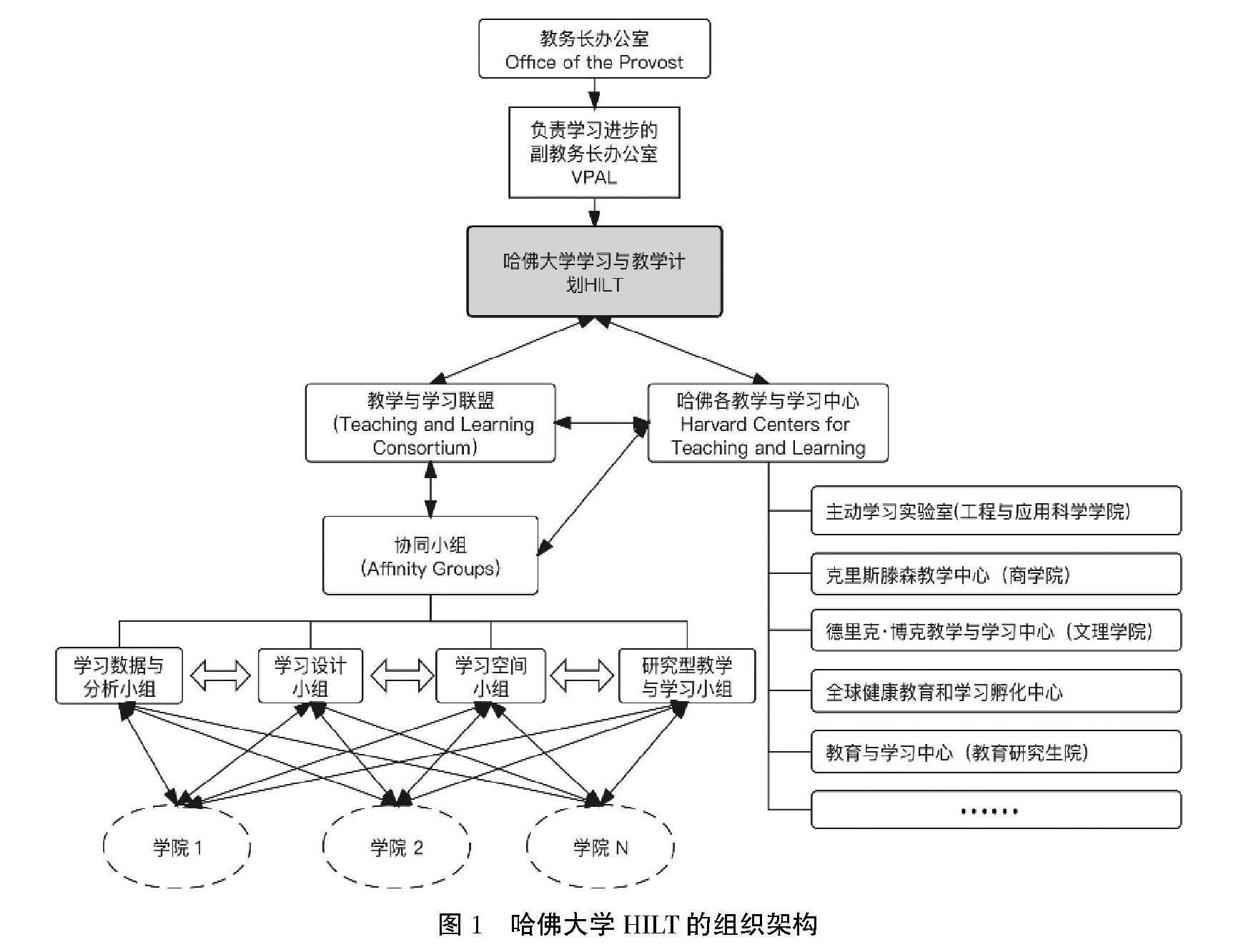

(一)校級統籌:組建專門機構領導全校教學與空間的協同創新

2012年,哈佛大學主管學習進步的副教務長辦公室發起了“哈佛大學學習與教學計劃”(Harvard Initiative for Learning and Teaching,HILT),“目的是為全校教師和學生提供支持和服務,創造21世紀更高質量的學習和研究環境(包括物理校園、網絡環境及其他地方),最終目的是確保哈佛在教學和學習兩方面都能持續創新以保持領先地位” [14]。為推動這一計劃的有效落實,成立了專門的HILT辦公室(以下簡稱HILT)。HILT并不是大學科層制體系中的一個行政部門,而是通過支持學習空間創新以推進教學改革的中介部門。HILT的工作團隊非常精悍,2023年度這一團隊只有4個人[15]。其中,總監是一名訓練有素的學習科學家,具有教育學碩士學位和學習技術教育學博士學位,其余三位工作人員都沒有教育學專業背景,學歷只是本科或碩士。這樣一個團隊如何高效領導哈佛大學持續十多年的高水平教學改革和學習空間創新呢?如圖1所示,HILT向上直接接受負責學習進步的副教務長辦公室的領導,向下主要通過兩個松散聯合的專業組織作為中介開展活動,其中,一個是“哈佛教學與學習中心”(Harvard Centers for Teaching and Learning,HCTL),另一個是“教學與學習聯盟”(Teaching and Learning Consortium, TLC)。這兩個專業組織與各教學、學術中心的互動構成了復雜的工作網絡。

從HILT的制度設計來看,主要是通過搭建工作網絡,以項目開發和人際協作的方式來推動全校教學和學習空間的協同創新。

(二)整體推進:建立基層廣泛參與的教學與空間協同創新聯盟

HILT以開展主題活動的方式召集全校教學學術研究、教學管理人員組成“教學與學習聯盟”(TLC),主要以人際互動的方式進行資源共享和經驗交流。TLC是由全校各個教學、學術部門負責教學事務的專家組成,他們非常熟悉本部門一線教學改革的需要,又能通過TLC了解全校教學改革與空間創新的最新經驗,還能與全校不同專業背景的教學專家共同研討,通過組織學習和協商形成教學改革與學習空間創新的院校策略。即通過TLC,可以“讓聽得到槍聲的士兵”參與決策,可以及時、有效地回應基層高度情景化、多樣化的空間創新需求。

TLC是一個由參與者驅動的組織,主要活動方式是主題會議和社交聚會。每學期組織兩次主題會議、一次社交聚會,分享各自所在部門的教學改革,共同探討遇到的難題,資源共享。2023年秋季主題會議討論主題是:“課堂上的學生的能動性:如何正確平衡學生權利和教師權利”“為學生創建網絡化的支持系統”。從會議討論主題可以看到,TLC關注教學中出現的新問題,并引導全校教學部門對這些新問題進行公開的、有深度的研討,進而在全校范圍內達成共識,促進跨學院的協作,推動全校教學改革的共同發展。全校范圍內的TLC活動還包括:參與HILT資助項目的審查過程,在大學與學院間及各學院間提供信息和資源的共享;負責全校學習空間3D地圖的開發、維護;組織一年一度的“學習空間周”(Learning Spaces Week),在“學習空間周”來自哈佛大學各個下屬機構的代表參觀哈佛大學校園內的新型學習空間,交流、研討學習空間創新,討論空間規劃“什么該做什么不該做” [16]。可見,TLC是一個基層廣泛參與、基于一線真實問題研究、高度依賴人際互動的工作網絡,它不直接建設某個具體的學習空間,但通過人際的、組織間的教學學術研究推動教學與學習空間的協同創新。

TLC還圍繞共同的教學興趣和專業目標召集人員組成4個協同小組(Affinity Groups),開展高度專業化的研究與有針對性的政策咨詢。其中,1個協同小組直接以“學習空間”(Learning Space)為名,全年組織活動,重點關注校園里新裝修的學習空間,研究精心設計的學習空間如何促進學生的學習,并致力于開發共享資源和網絡,以支持有效的本地決策[17]。另外3個協同小組分別是:“學習數據與分析”小組,主要活動是共同開發學習分析工具、共享數據,并討論與學習分析相關的政策;“學習設計小組”,其主要活動為提供一個平臺供人們支持和分享以學習者為中心的設計,以及將技術與教學法聯系起來的新方法;“教學改革實踐小組”,不同學科的教師參與學習科學的基礎和新興研究,通過反思和研討會,將學習科學的發展應用于他們自己的學科教學。可見,協同小組實際上發揮著院校研究的作用,開展主題研究,將研究成果作為改革的依據。

TLC是一個松散聯合的專業組織,組織結構高度扁平化,由各學院負責教學事務的專業人員組成,主題會議和社交聚會由各學院輪流組織。盡管是實行民主管理,TLC在人員選擇和組織管理上有明顯的專業化取向,主題會議和協同小組的召集人都是相關領域的優秀專家,保障了相關研究的高質量,以及所提政策建議的合理性、可執行性。正是通過建立基層人員廣泛參與、跨部門交流協同流暢、參與者驅動的工作網絡,非常有效地將全校范圍內教學與學習空間協同創新的先進經驗進行推廣,保障全校范圍內學習空間創新有基本一致的水平,整體化推進學習空間的創新。

(三)重點建設:校、院共建先進技術富集的專業教學實驗室

數字技術、學習技術迭代發展的速度越來越快,物理空間的創新需要及時更新,知識生產模式轉型也要求學科專業建設、人才培養模式不斷變革。如何能及時回應技術的、學科的快速發展以及師生多樣化的需求呢?哈佛大學的經驗是調動全校資源在有條件的優勢專業學院建設教學實驗室,通過打造最先進的學習空間進行最前沿的教學實驗。

“哈佛教學與學習中心”(HCTL)共支持了9個教學實驗室,分別由不同的專業學院負責建設和運營,學習空間的使用者也是空間的建設者。以教育學院的“教與學實驗室”(Teaching and Learning Lab, TLL)為例,實驗室由具有課堂和在線教學、多模式課程設計、產品和媒體開發、教育理論研究等背景的專家協同負責,他們與其他教職員工合作,通過規劃、實施針對本學院環境量身定制的、基于研究的解決方案,共同解決實踐中的教學問題[18]。TLL雖然有專門的實驗室物理空間,但實際上是在整個學院空間中開展活動,對整個學院學習空間的建構與運行都能夠產生影響。

專業學院根據學科專業教學的需要進行專業實驗室建設,在新型空間的支持下探索與本學科專業相關的教學創新,將學習空間建設納入學科建設的整體規劃中。作為校級部門的HILT并不直接參與專業教學實驗室的建設與管理,而是為實驗室提供一般教學指導、評估及經費支持。在HILT的支持下,全校教學實驗室組成了松散聯合的跨學科聯盟,開展豐富的交流與協作,將各教學實驗室取得的先進經驗在全校范圍內進行推廣。

(四)學院特色:學院自主打造個性化、專業化的學習空間

哈佛大學屬于典型的“學院辦大學”,各學院在人才培養、學科建設、經費管理等事務上具有較高的自主權,學院范圍內的空間建設主要由學院自主負責。各學院根據自己的歷史傳統、學科特點、資源籌措等情況打造具有鮮明專業特色、相對獨立的多樣化學習空間。

以哈佛教育學院為例,學院的學習空間建設與學科發展密切相關①。哈佛教育學院1920年成立,最初目標是培養應用型的教育領導者,頒發教育碩士學位,所擁有的空間只有勞倫斯廳(Lawrence Hall),教室是傳統的演講廳格局。1955年,學院與電視臺合作,共同制作“我們的孩子如何閱讀”等面向父母的成人教育電視節目,拓展遠程教學空間。1962年,教育學院搬到面積更大的朗費羅廳(Longfellow Hall),朗費羅廳是一個高度綜合的空間,學院的行政辦公室、教師辦公室、教室、圖書館都在這幢樓。1972年,由校友捐贈的古特曼圖書館(Gutman Library)建成,由教育學院自主建設成為世界一流的教育學專業圖書館。70年代以來,教育學院開設了一系列有重大影響的研究、教學項目,如零點計劃、城市督學項目、公立學校領導計劃等,還開發了越來越多的碩士、博士培養項目。這些項目有的需要先進技術支持的跨學科實驗條件,有的需要流暢的跨部門協作,對空間條件的要求越來越高。2006年夏,教育學院進行了空間整體改造,翻新建筑物、更新設施設備、增加信息技術支持的創新型教室。

現代信息技術的快速發展極大地改變了學習的條件,哈佛教育學院對學習空間的改造也促進了教育學人才培養模式創新和學科發展。2012年以來,哈佛教育學院加速了學習空間創新,特別是加強了對古特曼圖書館的改造升級。現在的古特曼圖書館與其說是圖書館,不如說是一個綜合化的學習中心:一樓有餐廳和協作學習區,所有的家具都是可移動的;二樓保留了部分藏書、借閱功能區,但面積越來越小,增加了越來越多的交流、活動空間,2023年夏天學院在二樓建設了“社區學習中心”;三樓有IT支持中心和多個創新型教室、教學實驗室;四樓主要是教師辦公室,自助打印、復印、掃描空間,以及多樣化的小型教室。現任館長霍奇斯(Hodges)對古特曼圖書館的定位是“教育學院的社交和知識中心”[19]。

通過對教育學學科發展與學院學習空間創新相互促進的歷史回顧與現實考察,可以看到專業學院學科發展的歷史也是學習空間持續改造的歷史,學科建設與發展既通過空間建設實現,也凝聚在空間中積淀成學院的文化。數字化時代,一些人認為,大學的“場所”已經沒有存在的必要,即使有大學校園,實際上也會變成“面對面但虛擬的大學”[20]。而哈佛大學專業學院非常重視對物理空間的創新改造,且專業學院對本學院所屬的學習空間具有非常大的自主權,由學科專業專家負責本學院的學習空間建設,有力支持學生的專業學習活動和教學改革探索,傳遞學院所主張的專業文化。

五、哈佛經驗對我國高校創新學習空間的啟示

近年來,我國高校普遍開展學習空間創新,如清華大學從2021年開始基于新的教學理念對教室空間進行大規模的改造[21]。2024年,武漢大學投入超過1000萬元的預算進行未來學習中心的基礎設施建設[22]。整體來看,我國高校學習空間創新還處于試點探索階段。哈佛大學在學習空間現代化改造上投入的巨量資源是我國普通高校難以比擬的,但其通過組織變革推動教學改革和學習空間創新有機互動,支持學習空間迭代創新的經驗是我們可以學習、借鑒的。

(一)需求導向:以教學改革為導向開展學習空間創新

在我國高校,教與學的活動組織主要由教務部門負責,物理空間建設及硬件設施設備維護主要由資產管理部門負責,信息技術服務、數字平臺建設主要由信息中心負責。這些部門在高校屬于同一層級,教務部門發起的教學改革很難得到其他部門的有力配合。因此,高校的空間建設與教學、學習的需求之間存在較大的落差。而且,我國高校大多是“大學辦學院”,學院對大學有非常強的資源依賴,學院進行學科專業建設所需的空間條件也很難得到及時有效的落實。雖然我國高校在資源管理、組織體系等方面有自己的傳統,不能完全照搬哈佛大學的經驗,但可以借鑒哈佛大學以教學改革促學習空間創新的經驗,特別是在需要大力發展交叉學科、新興學科的背景下,可以適當擴大教學部門的資源調配權,包括學校的教務處及作為教學單位的專業學院,都能夠擁有較多的學習空間建設資源及學習空間創新自主權。

要實現教學改革與空間創新的可持續協同,除了明確學習空間創新必須以教學改革為目標,還要確立以教學學術研究為基礎開展空間創新的工作原則,以及重視人際互動、打造靈活的工作網絡,在全校范圍內形成研究、協作、共享的氛圍。“組織在制度化過程中會被行動者的價值觀滲透,組織成員捍衛特定價值觀有益于組織的穩定維系和連續發展。”[23]當以教學為目的、以研究為基礎、以人際互動為重要手段等理念被普遍認同,就形成了共享價值規范,持續地影響師生員工自覺參與學習空間的持續迭代創新。

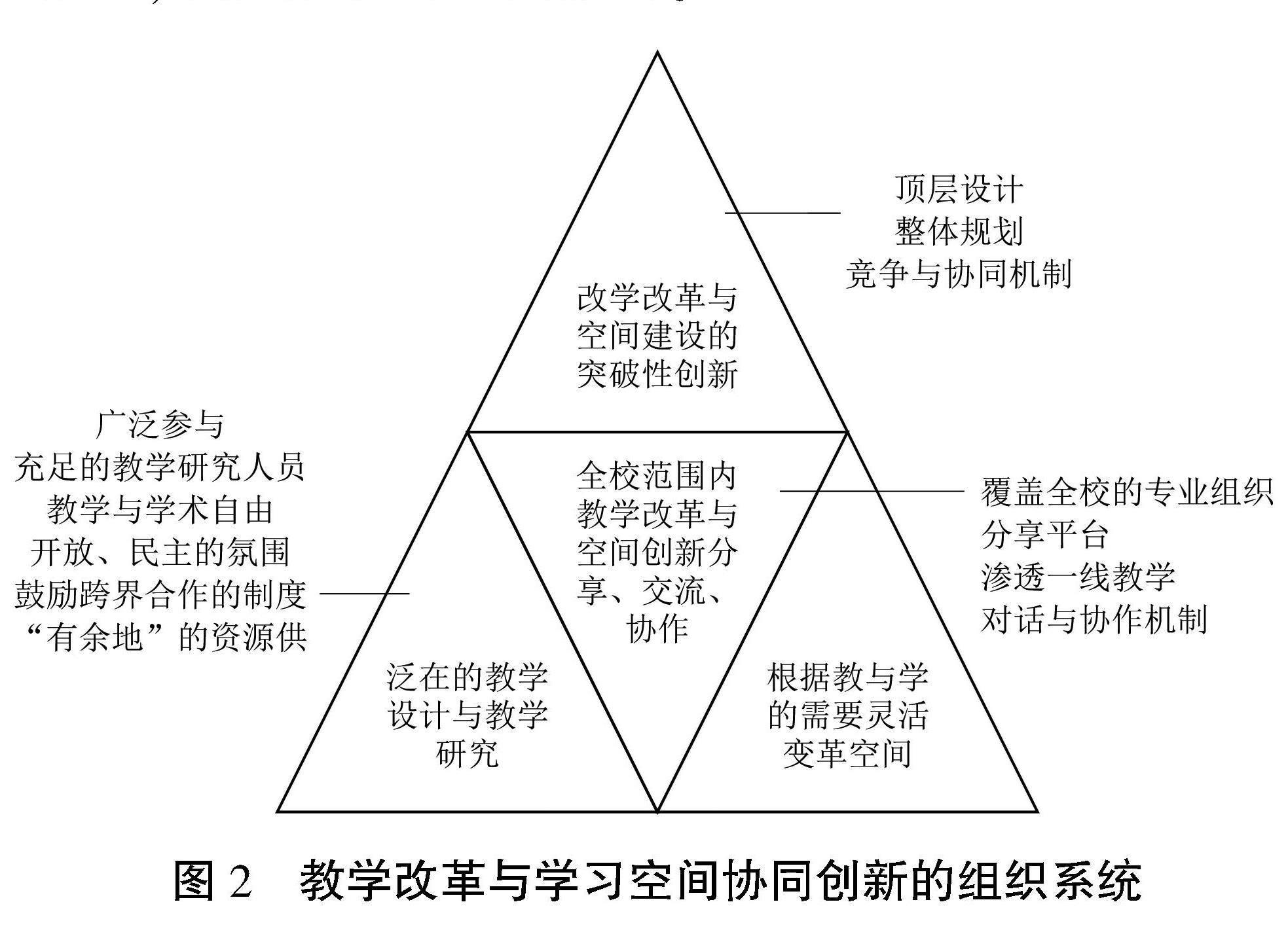

(二)組織創新:加強高校學習空間創新的組織支持

以教學改革為導向開展學習空間創新需要相應的組織支持。如圖2所示,教學改革與學習空間協同創新的組織系統包括通過頂層設計、覆蓋全校的專業組織,以及基層的廣泛參與。

圖2? ?教學改革與學習空間協同創新的組織系統

首先,需要有支持教學和空間協同創新的頂層設計。現代化教與學需要的資源越來越多,如線上線下的融合學習需要物理基礎建設、互聯網技術、學習分析技術、智能終端、開放教育資源等豐富而復雜的軟、硬件支持。而且,跨學科、交叉學科的發展,要求打破原來的學科專業相互隔離的狀態,建立學院與學院、學校與社區、學校與學校、學校與政府等各部門更加開放、協作的機制。因此,學習空間建設需要有頂層設計,制定學校學習空間建設與教學、科研及其他活動協同發展的制度、規范,同時,集中全校的力量開展具有突破性的學習空間創新,以支持院校創新發展。

其次,組建、支持覆蓋全校的教學研究組織,組織化推動學習空間創新。在校級部門的支持下,組建包括所有教學部門教學研究人員的專業組織,通過組織化學習,生成全校教學改革與空間創新的知識庫。由于組織成員來自各個教學單位,在交流、共享中獲得的先進經驗可以及時反饋在一線教學過程中,推動全校所有教學單位教學和空間建設的均衡化發展。對于專業組織的管理,“強調根據專業權威來開展組織的自我管理,強調每個成員的自主性”[24]。來自不同院系的教學專家自主、協作開展教學改革和空間創新探索,在實踐中發展專業性,通過專業權威而不是行政權威引導其他成員的發展,可以保持整個組織系統的活力。

最后,支持泛在的教學改革和空間治理參與。要建設先進的學習空間以支持有活力的教學改革、學科發展,需要有大量的一線教學設計、教學研究人員,他們有能力也有權力根據他們的專業判斷進行教學改革和空間調整。因此,需要培養大量專業的教學設計人員,使他們能夠在一線教學中及時發現問題、解決問題、抓住創新的契機。還需要提供“有余地”的空間資源,以及教學與學術自由的制度保障,開放、民主的氛圍,鼓勵跨界合作的制度等舉措,推動院校基層教學改革與空間創新的持續變革。

頂層設計、組織化推進和基層的廣泛參與這三個層次的組織體系是相互促進、相互制約的。沒有基層廣泛參與的專業化教學研究與空間創新,就不可能有由專業人員組成的專業組織;沒有權威專家統籌、協調全校的教學改革與空間創新,就不可能建立起專業化的組織系統,以及科學合理的制度規范。自主管理的專業人員組成的組織系統能夠起到承上啟下、專業協作的作用。

(三)統籌協調:學習空間創新進程中兼顧公平與效率

除了促進新的共享價值規范形成、建構新型組織系統,要實現學習空間可持續迭代創新,還需要有中觀和宏觀環境制度的變革。學習空間管理的實質是資源管理,面對現代化學習空間建設的高昂成本,有限的資源投到哪里、不投到哪里?哈佛大學通過制度設計基本上同時達成了學習空間現代化的突破性創新和均衡化發展這兩大目標。我國高校有“集中力量辦大事”的傳統與優勢,加強統籌協調,在學習空間創新進程中兼顧公平與效率應該是可行的。

在學校層面,建立校級交流平臺和校級空間資源中心,統籌規劃全校的學習空間。現代大學以學科分割為特點的專業教育模式仍然占主流,學校內部各教學部門發展不均衡情況非常普遍。哈佛大學HILT的經驗就是通過搭建校級平臺交流與協作。當全校各部門的先進學習空間都能被所有人看到,看的人和被看的人自然也就會增強改進自己部門學習空間的動機。而且,通過集全校專業力量的“協同小組”能夠為各教學單位提供普遍的、同等質量的專業支持。教育公平與教育均衡化發展既是我國教育策略的基本要求,也是高等教育高質量內涵式發展的必然要求,特別是知識生產模式轉型的背景下,跨學科、學科交叉發展更是需要各個學科之間充分的交流、理解與協作。除了建立校級平臺,還可設立校級空間資源中心,以院校研究機構的方式開展工作,依托校級數據庫,以全面、準確的數據為依據,為全校學習空間現代化建設提供科學決策支持。

在政府層面,發揮我國制度優勢,政府統一規劃,加大專項資源投入,加快現代化高等教育學習空間建設規范的制訂,加強新型基礎設施建設,為高校學習空間均衡化建設提供強有力的支持。當前我國高校間信息化建設不均衡的情況在擴大。“我國普通高校生均信息化設備資產值呈現出逐年增長態勢,從2011年的0.31萬元持續增長到2019年的0.58萬元。在此期間,生均信息化設備資產值的差異系數也呈現出波動式增長的趨勢,從2011年的0.6671增長到2019年的0.7994。”[25]要公平、有效地支持不同類型高校建設現代化學習空間,推動每所高校實現個性化的高質量發展,需要國家“托底”和指引方向。2021年,教育部等六部門《關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見》(教科信〔2021〕2號)指出,“到2025年,基本形成結構優化、集約高效、安全可靠的教育新型基礎設施體系,并通過迭代升級、更新完善和持續建設……為教育高質量發展提供數字底座”[26]。政府除了要進一步加大數字化基礎建設及公共教育平臺建設以支持更加開放、有力的教育資源共享,還需要為高校學習空間現代化設立國家標準,指導各高校學習空間現代化建設的方向。

綜上所述,當前高校教學改革正在經歷“空間轉向”,我國高校也正在大范圍地開展創新型學習空間建設,任何一所高校的創新型學習空間都不可能做到一步到位,也不可能照搬其他高校的經驗,建構符合本校實際、可持續支持學習空間迭代發展的組織系統和制度、規范,遠比建設一個富集先進技術的學習中心更重要。美國大學校園規劃專家理查德在總結了二戰以來世界各國新建、擴建大學校園的經驗后,強調“應著重于規劃的過程而不是最終的形態,規劃者的任務是建立發展的導向原則,對于具體形態的傾向,不必去預想”[27]。這一觀點在數字化時代仍然適用。數字技術的快速發展使得學習空間充滿不確定性,因此,空間建設最重要的是營造支持創新的共享價值規范、加強學習空間創新的組織支持、增強空間領導力以持續支持學習空間創新,而不是提出一個完美的空間建設方案。

[參考文獻]

[1] 教育部.教育部部長懷進鵬在2024世界數字教育大會上的主旨演講:攜手推動數字教育應用、共享與創新[EB/OL].(2024-02-01) [2024-04-28]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202402/t20240201_1113761.html.

[2] 教育部國家發展改革委,工業和信息化部,等.普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案[R/OL].(2023-04-04)[2024-04-28].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-04/04/content_5750018.htm.

[3] 張曉報. 美國研究型大學跨學科人才培養模式研究[M].長沙:湖南師范大學出版社,2018:185.

[4] OBLINGER D, LIPPINCOTT J K. Learning spaces[EB/OL].[2023-06-01].http://digitalcommons.brockport.edu/bookshelf/78.

[5] CRISP G T. Assessment in next generation learning spaces[J]. International perspectives on higher education research, 2014,12(41):85-100.

[6] VOLKMANN S, STANG R. Global trends in physical learning space research[J]. Bibliothek forschung und praxis,2015,39(2):235-239.

[7] EDUCAUSE. 2022 Horizon report, teaching and learning edition[R/OL].[2022-05-27]. https://www.educause.edu/horizon-report-teaching-and-learning-2022.

[8] TEMPLE P.Learning spaces in higher education: an under-researched topic[J]. London review of education,2008,6(3):229-241.

[9] 李維剛,孫其信,李逢慶. 國內學習空間研究現狀可視化分析與評述[J]. 數字教育,2020(3):26-31.

[10] 教育部高教司. 教育部高等教育司2023年工作要點[R/OL].(2023-03-29)[2024-04-28]. http://wap.moe.gov.cn/s78/A08/tongzhi/202303/t20230329_1053339.html?eqid=ad09c68c00016e790000000364926326.

[11] 李法勇,真溱,湯珊紅. 迭代思維在知識服務產品化中的運用[J]. 情報理論與實踐,2014,37(7):11-13.

[12] TOBOSO F.Institutional individualism and institutional change: the search for a middle way mode of explanation[J]. Cambridge journal of economics,2001,25(6):765-783.

[13] KIRDINA S.Methodological individualism and methodological institutionalism for interdisciplinary research[J]. Montenegrin journal of economics, 2015,11(1):53-67.

[14] Harvard University. Office of provost[EB/OL].[2023-07-04]. https://provost.harvard.edu/pages/office-affiliates.

[15] Harvard University. HILT team bios[EB/OL].[2023-07-04].https://hilt.harvard.edu/about-hilt/team-bios/.

[16] HILT. Learning spaces week at harvard [EB/OL].[2023-07-04]. https://hilt.harvard.edu/teaching-learning-resources/learning-spaces-week-at-harvard/.

[17] HILT. Affinity-groups[EB/OL] .[2023-07-04]. https://hilt.harvard.edu/networks/teaching-and-learning-consortium/affinity-groups/.

[18] Teaching & leraning lab[EB/OL].[2023-07-04].https://tll.gse.harvard.edu/team.

[19] HODGES A R. A note from the library director[EB/OL]. [2023-07-04]. https://guides.library.harvard.edu/c.php?g=1259206&p=9229247.

[20] AGRE P E.Commodity and community: institutional design for the networked university[C]// ROBINS K,WEBSTER F.The virtual university? Knowledge, markets, and management. Oxford: Oxford University Press, 2001.

[21] 尹思謹,左杰. 基于新時代教學理念下高等教育教學樓室內空間改造探索與實踐——以清華大學教室空間改造項目為例[J].世界建筑,2022(3):78-83.

[22] 中國政府采購網. 武漢大學未來學習中心基礎設施建設采購項目中標公告[EB/OL].(2024-01-11) [2024-04-23]. http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zygg/zbgg/202401/t20240111_21416736.htm.

[23] HALL P A,TAYLOR R C R.Political science and the three new institutionalisms[J].Political studies,1996,44(5):936-957.

[24] 楊偉文,馬亮.專業組織需要什么樣的領導?——領導專業能力增進組織績效的權變模型[J].領導科學論壇,2020(23):5-19,2.

[25] 陳富,郝鵬翔,王麗. 我國高等教育信息化發展成就、挑戰與對策——基于省際面板數據的實證研究[J]. 高等理科教育,2022(1):10-22.

[26] 教育部,中央網信辦,發展改革委,等.關于推進教育新型基礎設施建設構建高質量教育支撐體系的指導意見[EB/OL].(2021-07-01) [2024-05-30].https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5636150.htm.

[27] 周逸湖,宋澤方.高等學校建筑規劃與環境設計[M].北京:中國建筑工業出版社,1994:8.

Experiences and Insights of Harvard University's Organized

Innovative Learning Space

CHEN Li

(School of Education Science, Sichuan Normal University, Chengdu Sichuan 610066)

[Abstract] Under the background of accelerated iteration of digital technology, the construction of China's world-class universities needs to learn from the world's most cutting-edge learning space construction experience in order to achieve leapfrog development. Therefore, through field research and case study, this paper described and analyzed the experience of Harvard University's organized promotion of learning space innovation, and further explored the iterative innovation mechanism of learning space in universities. Harvard University's experience in systematic and organized innovation of learning space mainly includes: setting up a university-level specialised institution to lead the university-wide collaborative innovation of teaching and learning space to promote the formation of value norms of innovation, sharing, and collaboration within the university, and incorporating the innovation of learning space into the university development plan; establishing a collaborative innovation alliance of teaching reform and learning space with grassroots participation, with pedagogical academic research and interpersonal interactions among professionals as the basis to promote the overall innovation of the university's learning space with a highly flat and democratic governance structure; the university and colleges jointly build teaching laboratories enriched with advanced technologies to carry out cutting-edge explorations; and the colleges of various professions create personalized learning spaces to achieve a deep integration of teaching reform and learning space innovation. The experience of Harvard University shows that in order to achieve iterative innovation of learning space, it is necessary to form specific value norms to continuously influence the ideas and actions of teachers and students to participate in learning innovation, and to construct organizational structures and institutional norms to support continuous change of space.

[Keywords] Harvard University; Teaching Reform; Learning Space Innovation; Organized Promotion; Collaborative Innovation