建構工科類專業“三融三遞進”人才培養模式的實踐

摘 要:堅持問題導向,精確把握“培養什么人”“怎樣培養人”“為誰培養人”,是中職學校各專業推進教育教學改革應堅持的方向。面對新時代現代化工業產業高質量發展的新形勢、新需求,中職學校要通過開發服務工業產業鏈發展的多學科交叉融合的工科類專業課程體系,搭建“教、訓、研、創”四位一體的實踐教學平臺,探索“四創并進”新工科類專業創新教育路徑,構建新時代工科類“三融三遞進”人才培養模式,逐步深化產教融合、科教融匯、專創融通,從而培養高素質、有情懷的創新型“新工人”,為“智慧工業”“生態工業”“綠色工業”提供人才支撐。

關鍵詞:中職學校;工科類專業;三融三遞進;人才培養

中圖分類號:G63 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)14-0088-05

黨的二十大提出,統籌職業教育、高等教育、繼續教育協同創新發展,推進職普融通、產教融合、科教融匯,優化職業教育類型定位。這表明我國職業教育產教融合發展邁進了新的階段。然而,在現代工業高質量發展背景下,中職工科類專業還存在專業人才培養模式難以滿足人才培養需求、專業人才教育與現代工業產業高質量發展需求脫節,以及各專業產教融合、科教融匯、專創融通力度不足、融合程度不深等問題,這就導致中職學校所培養的專業人才難以滿足實際崗位工作的需求。因此,從深化產教融合、科教融匯、專創融通等三個層面,結合職業教育實際,構建一種符合新時代工科類人才培養的育人模式,是新時代賦予中職工科類專業創新發展的新使命。落實這項改革有利于培養一大批擁有工科情懷、具備扎實專業素養,同時具有突出崗位能力和創新能力的新時代工科類專業人才,為國家制造業高質量發展提供高素質技術技能人才支撐。

一、新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式的內涵和構建思路

(一)新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式內涵

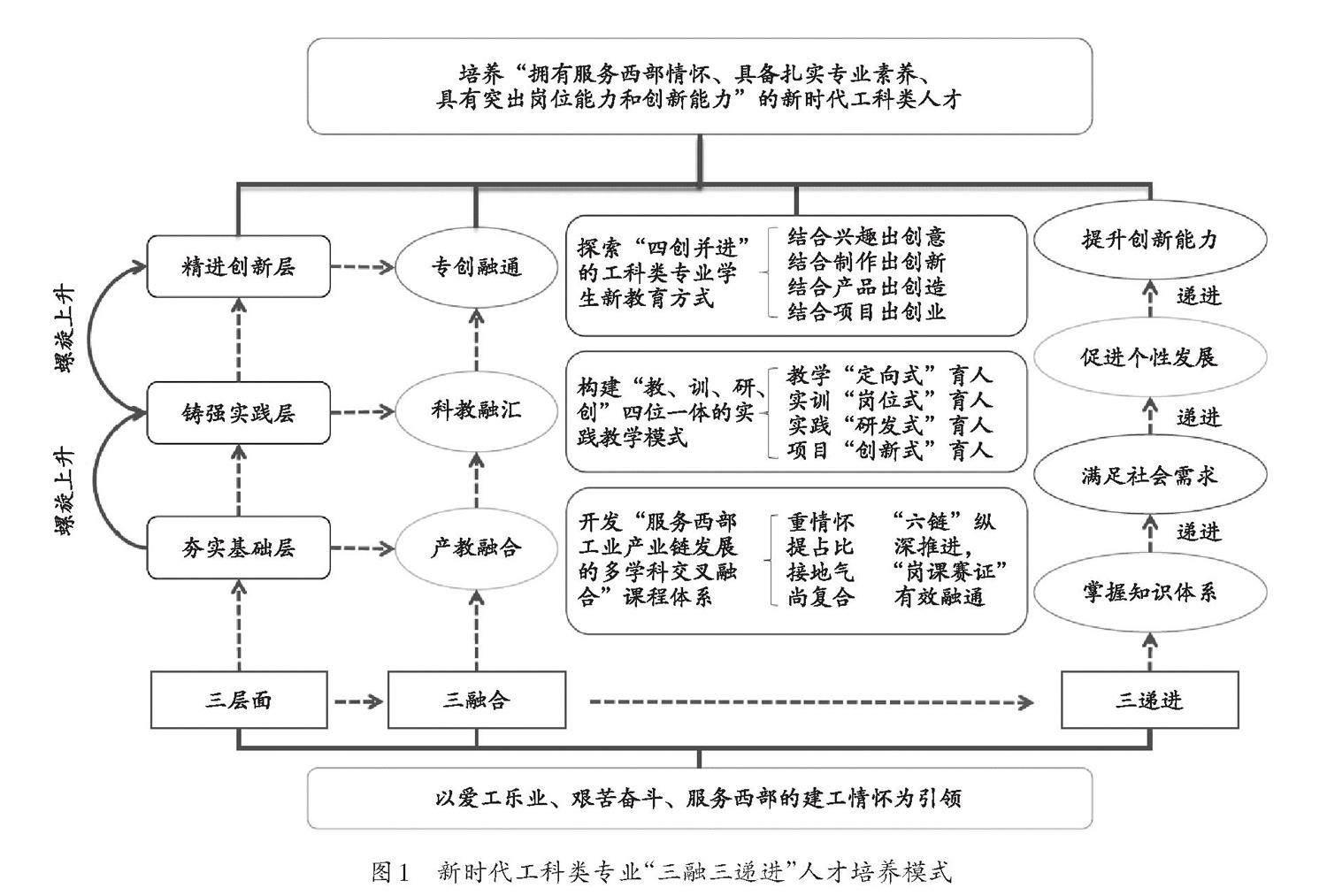

新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式(如圖1所示),是以愛工樂業、艱苦奮斗、服務西部的建工情懷為引領,從夯實基礎層、鑄強實踐層、精進創新層等三個層面依次實施“產教融合→科教融匯→專創融通”戰略的一種技術技能人才培養模式[1]。借助這一模式進行中職工科類專業人才培養,有利于精準促進廣西中職學校新時代工科類專業學生“三遞進”階梯式發展。“三遞進”即從掌握知識體系到滿足社會需求的遞進,從滿足社會需求到創新個性發展的遞進,從個性發展到創新設計能力的遞進。這樣才能最終達成培養擁有服務西部情懷,具備扎實專業素養,且具有突出崗位能力和創新能力的新時代工科類專業人才的目標。

(二)構建工科類專業“三融三遞進”人才培養模式的思路

廣西玉林農業學校(以下簡稱我校)堅持圍繞“大農業”發展格局,開設電子電器應用與維修、智能設備運行與維護、工業機器人技術應用等工科類專業,旨在服務智慧農業的高質量發展。近年來,我校工科類專業在校生人數快速增加,出現了課程教學內容跟不上時代發展、人才培養模式較為落后、課程知識體系更新不及時、實訓教學薄弱、學生實踐創新能力不強,以及人才培養與現代化工業產業需求相脫節等突出問題。為此,我校堅持以問題為導向,積極構建新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式,進一步深化產教融合、科教融匯、專創融通,不斷更新和完善工科類專業的教學方式和實訓內容,營造生產式實訓環境,從而逐步提升工科類專業學生的崗位適應能力、創新能力。

在構建工科類專業“三融三遞進”人才培養模式的過程中,我校以學生為中心,堅持就業與升學并重,關注每名學生的專業發展和個性發展,精準把握“培養什么人”“怎樣培養人”“為誰培養人”這一教育根本問題。一是精準定位“培養什么人”。我校以新時代工科類專業人才培養為出發點和落腳點,面向工業產業生產一線及現代工業發展需要,培養知識素養高、創新能力強的高水平技能人才。二是精確定義“怎樣培養人”。我校以“產、科、創”三融合為抓手,建立集教學、生產、科研為一體實訓基地,建設智能制造服務中心、智能制造協同創新中心、智能制造工作室、“玉農元信”工作室、電子商務公共服務中心等“產、科、創”三融合基地。結合基地建設,我校依次實施“產教融合→科教融匯→專創融通”,從立德樹人根本任務、育人模式、課程教學、實踐教學、質量提升等方面進行全方位改革。通過有效融合產、科、創等要素,整合多方優質資源,我校不斷深化產教融合、科教融匯、專創融通,促進多種工科類優質資源轉化為育人資源,將工科類行業特色打造成專業特色和專業品牌,從而實現培養全面發展、一專多能的技術技能人才的目標。三是有效解決“為誰培養人”。我校緊緊圍繞“新工科”建設指導思想,立足廣西工業高質量發展人才需求,致力實現為“智慧工業”育人、為“生態工業”育人、為“綠色工業”育人的目標。我校通過構建新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式,不斷促進“產、科、創”三融合,促使工科類專業從課程體系改革入手創新實訓教學模式,開展創新教育,以培育一大批專業能力強、實踐能力強、創新能力強的“三強”高素質工科類專業人才。

二、打造工科類專業“三融三遞進”人才培養模式的實踐

(一)產教融合:開發服務工業產業鏈發展的多學科交叉融合工科類專業課程體系

深化產教融合,促進工科類產業發展和專業教育的深度融合,實現教學、實訓的內容與產業發展的需求相銜接,工科類專業人才培養與行業產業發展需求相結合,有利于促進工科類產業升級和專業人才培養,實現產業發展和專業教育的雙贏。深化產教融合需要中職學校從課程體系革新著手,開發服務工業產業鏈發展的多學科交叉融合工科類課程體系,強化知識的整合和創新,促進工科類專業課程與學科課程的互動[2],從而幫助學生更加全面、深入地理解知識和技能,有效激發學生的創新思維。

為此,我校以建設面向工業產業高質量發展的“新工科”為指引,以契合工業產業鏈發展需求為方向,積極探索、構建服務工業產業鏈發展的多學科交叉融合工科類課程體系。在課程體系建設過程中,我校首先充分了解工業產業領域的實際需求,注重實訓教學,建立以現代工業產業實際發展需求為導向的多學科交叉課程體系,形成了“3+1”課程體系結構。在該課程體系結構中,“3”即工業生產新技術開發與實踐、工業產品加工與檢測、工業產品營銷等三個專業大方向;“1”即創新創業課程理念,將創新創業理念融入專業教育教學全過程。我校所開發的“3+1”課程體系,是按照工業行業企業生產、經營、管理標準等進行設計開發的,目的是實現產業鏈、方向鏈、崗位鏈、課程鏈、技能鏈、證書鏈等“六鏈”縱深推進,“崗課賽證”有效融通,從而打造服務工業上、中、下游全產業鏈發展的多學科交叉融合工科類專業特色課程體系[3],最終培養符合產業發展需求的復合應用型人才。

(二)科教融匯:構建“教、訓、研、創”四位一體的實踐教學平臺

科教融匯是工科類專業科學知識與技術知識、科學技術與專業教育要素、科學研究與專業理論教學和實踐教學過程相融合匯聚,深化科教融匯有利于推動產教融合縱深發展,提高工科類行業企業與學校工科類專業人才供應的匹配度,加速教學成果的轉化與應用推廣,打造“專業教育、科學技術、人才培養”共同體。

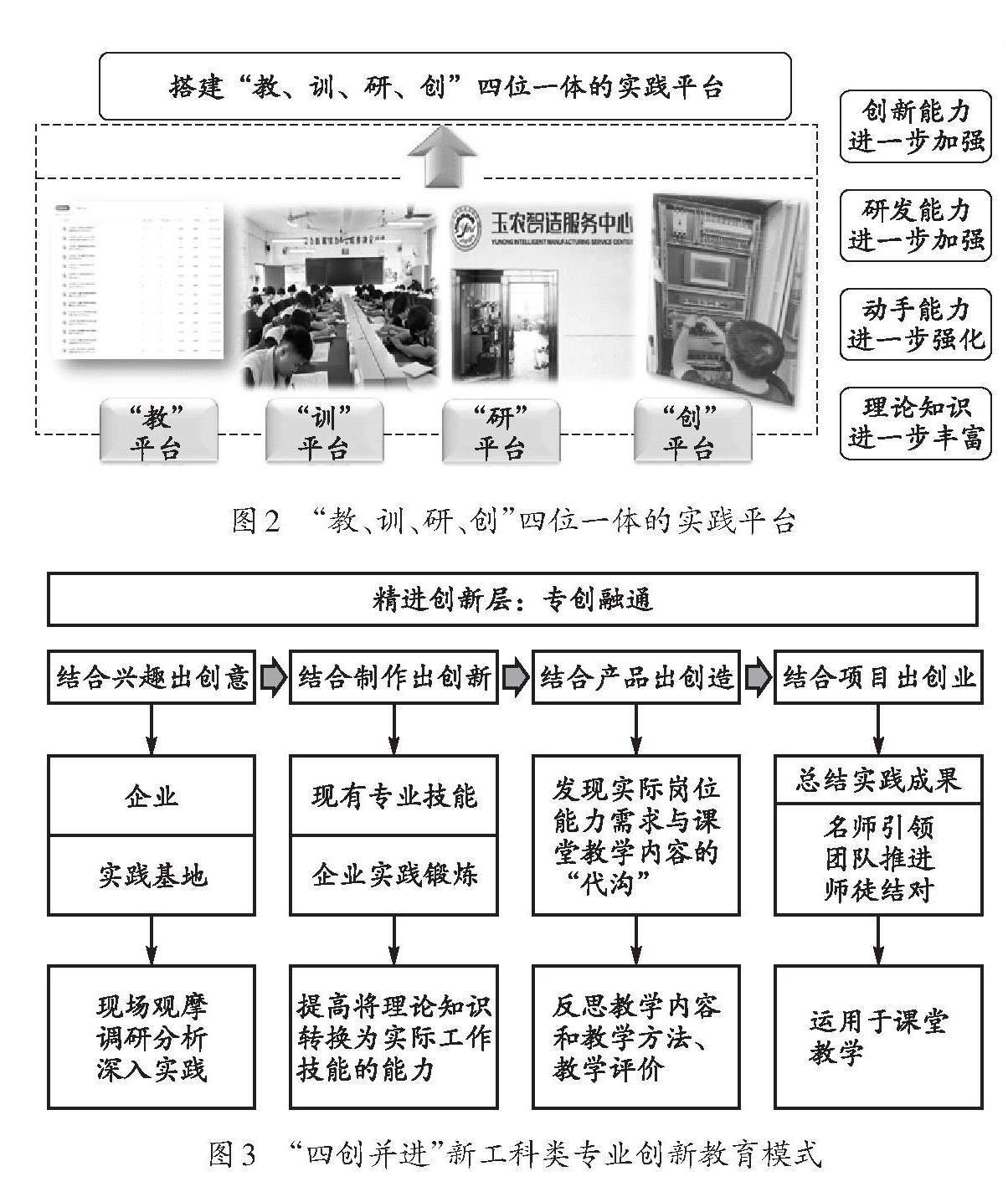

深化科教融匯需要中職學校從創新實訓教學方式著手,從教學、實訓、研發、創新等四個維度搭建實訓平臺,提高工科類專業學生的專業基礎能力和實踐能力。為此,我校聚焦工業產業高質量發展實用人才培養,構建“教、訓、研、創”四位一體的實踐教學平臺[4](如圖2所示)。“教”平臺是指云教學、超星學習通等智慧平臺,這些平臺擁有豐富、獨具特色的教學資源,有利于實現學生“時時學、處處學”、教師評價“實時評”,打破了師生實時交流的障礙。“訓”平臺是指校企共建校內理實虛一體化實訓基地,我校推進“理、實、虛”一體化教學改革,借助虛擬仿真基地建設,推動專業建設數字化升級改造,促進實訓與工業行業應用接軌,增強實訓教學效果。“研”平臺是指校企院共建智能制造服務中心、智能制造協同創新中心、智能制造工作室等校內研發平臺,以創新任務為驅動,發展學生的研發思維和能力、動手實踐能力。“創”平臺是指校企合作共建校內工業機器人課堂、創新實驗室、“雙創”中心、校外實踐基地,將創新創業項目和活動融入教育教學全過程,提高學生創新思維能力[5]。我校通過構建“教、訓、研、創”四位一體的實踐教學平臺,充分發揮了教學平臺、實訓平臺、研發平臺和創新平臺等四個平臺的育人作用,有效鞏固了學生的專業基礎知識,提高了學生動手設計能力。

(三)專創融通:探索“四創并進”新工科類專業創新教育模式

專創融合是對產教融合、科教融匯的進一步強化,可以有效地促進工科類專業實現產、學、研融合貫通,深化學校、企業、行業、科研機構間的合作。在此過程中,中職生通過參與企業項目、參加教科研課題研究等實踐活動,可以將工科類專業知識和創新創業技能相結合,深入了解工科類最前沿知識、行業需求和市場發展動態,從而發展自身解決實際問題的能力和創新能力。

強化專創融通,中職學校要注重與行業企業、教科研機構的對接,開設創新教育實訓教學課程。為此,我校工科類專業積極探索“四創并進”專業創新教育模式(如下頁圖3所示),通過設定“興趣出創意、制作出創新、產品出創造、項目出創業”創新教育階段,開展“基礎實踐+專業實踐+綜合生產實踐+創業實踐”的實訓教學[6],旨在培養學生的創新思維和創新能力。在推進專創融通過程中,我校開設了單片機C語言、PLC編程提高班等21個興趣班,引導學生“結合興趣出創意”,培養學生的創新意識;研發了電子產品設計與制作、CAXA實體設計等課程,促進學生“結合制作出創新”,引導學生制作小冰箱、溫室大棚自動澆灌系統、迷你宿舍語音控制系統、爬樓梯機器人等創新產品,提升學生的創新設計能力;構建了“必修+選修”“創業實訓活動+創業成果展示”的雙驅動專創融通教學體系,引導學生“結合產品出創造”,發揮學生的創造力;鼓勵學生參與世界技能大賽、國家級技能大賽、自治區級技能大賽和創新創業比賽,讓學生“結合項目出創業”,培養學生的創業思維。

三、我校工科類專業開展“三融三遞進”人才培養的成效

我校所構建的工科類專業“三融三遞進”人才培養模式,是以新時代“愛工樂業、艱苦奮斗”的建工情懷為基礎,將產教融合、科教融匯、專創融通有效銜接和貫通,以“夯實基礎層、強鑄實踐層、精進創新層”三個層面為人才培養出發點,目的是培養擁有工科情懷、具備扎實專業素養,且具有突出崗位能力和創新能力的新時代工科類人才,取得了較為突出的育人效果。

(一)使學生實現了從掌握知識體系到滿足社會需求的遞進

我校所構建的工科類專業“三融三遞進”人才培養模式以打造品牌、突出特色、提高質量為目標,圍繞國家提出的新工科建設要求,抓準新時代產業升級和行業轉型的關鍵點,聚焦工科類專業人才需求。實踐中,我校在分析崗位能力需求要素的基礎上,依托數控技術應用、電子電器應用與維修等工科類專業,推進專業人才培養模式改革。在具體實踐過程中,我校組織教師團隊調研走訪了32家企業,建立以現代工業產業實際發展需求為導向的多學科交叉融合的“3+1”課程體系,進一步完善了專業基礎課、專業核心課的教學內容,豐富了專業學科的思政元素、創新元素。近年來,我校獲國家級教學成果獎二等獎1項,獲自治區教學成果獎一等獎2項、二等獎4項。我校數控技術應用專業群在2020年獲自治區品牌專業立項建設,在2023年驗收為“良好”等次,數控技術應用專業、電子電器應用與維修專業獲評自治區優秀專業。同時,我校與廣西玉柴機器股份有限公司、玉林市凱特自動化設備有限公司等共建教學實踐基地,營造崗位工作環境、制訂崗位工作任務、實施崗位工作標準,完成了培養“雙能型”高素質人才的進階,學生年均就業率達99.80%,專業對口升學率達95.80%,畢業生業務水平受到用人企業的廣泛好評。

(二)使學生實現了從滿足社會需求到創新個性發展的遞進

工科類專業“三融三遞進”人才培養模式注重培養滿足社會需求的專業人才,我校為此實施了“點、線、面”相融合的矩陣式職業規劃教育,以促進學生個性化能力的持續發展。在“點”上,我校注重發展學生的興趣愛好,開設了專業系列興趣班,將專業知識和技能融入興趣班教學,通過典型工作任務引導學生進行個性設計和創新。近年來,我校學生累計設計《廣州塔》《滑翔機》等160余件創新產品。在“線”上,我校注重提升學生的綜合技能,通過組織學生參加國家級、自治區級、市級、校級技能比賽,讓學生在比賽中了解和掌握項目實施過程,在同臺競技中迸發出更多“金點子”。近年來,我校學生在各級各類比賽中獲國家級獎勵13項、自治區級獎勵233項。在“面”上,我校注重增強學生的綜合素質,把“思政課程”和“課程思政”貫穿于工科類專業人才培養全過程,著力培養學生踏實肯干、吃苦耐勞的精神和學工懂工、愛工、務工的情懷,從而幫助學生完成“專業基礎牢+崗位適應強+個性發展好”的高素質人才的進階。近年來,我校組織學生進行社會服務達7 128人次,有2名學生被評為全國“最美中職生”。

(三)使學生實現了從個性發展到創新設計能力的遞進

在推進工科類專業“三融三遞進”人才培養模式構建過程中,我校重視專業學生專業素質和個性發展的雙提升。為此,我校成立了“雙創”中心、校外實踐基地,校企合作共建了校內工業機器人課堂、創新實驗室,將創新創業項目和活動融入教育教學全過程,充分發揮校內外“創業培訓”導師隊伍的積極作用。同時,我校將“雙創”大賽的標準、方法融入課堂教學,構建“必修+選修”“創業實訓活動+創業成果展示”的雙驅動專創融通教學體系,通過采取“雙導師引領+項目歷練+環境熏陶+自我提升”的能力提升舉措,探索“工程項目+技能比賽+協同培養+開放辦學”的學生創新能力提升路徑,讓學生邊學習、邊設計、邊創新,不斷發展創新思維、創新能力和創新精神,從而完成“專業力+適應力+個性力+創新力”的“四強”高素質人才進階。近年來,我校學生創新設計產品40多項,參與技術服務26項,得到了企業的一致好評。

然而,在深入實施工科類專業“三融三遞進”人才培養過程中,我校還存在一些問題,如由于學校產教融合項目企業投入少、效果較差,“校熱企冷”現象較嚴峻,導致企業的參與內驅力不足,產教融合局限于校內,學校與企業共同開展項目研究的水平有待進一步增強。中職學校如何進一步深化產教融合?筆者認為可以借鑒天津市的成功經驗。近年來,天津市在深入推進中職教育產教融合校企合作方面進行了新的探索,形成了“政、行、企、校、研”五方驅動的中職教育產教融合校企合作機制。在具體工作中,天津市強調政府統籌主導,行業企業積極參與指導和評價,中職學校注重培養,研究機構參與服務與研發,五方權責明確,打造了產教融合校企合作“共同體”,推動了中職教育專業鏈與教育鏈、產業鏈的深度融合,有效推動了產教融合校企合作。

面對新時代現代化工業產業高質量發展的新形勢、新需求,中職學校要回歸職業學校人才培養初心,提高工科類專業教育教學質量,通過構建新時代工科類專業“三融三遞進”人才培養模式,逐步深化產教融合、科教融匯、專創融通,促進多元化工科類優質資源轉化為育人資源,將工科類行業特色打造成專業特色和專業品牌,培養具有家國情懷和工匠精神的創新型高素質“新工人”,為“智慧工業”“生態工業”“綠色工業”培養高質量的專業技術技能人才。

參考文獻

[1]王秀芳,任偉建,霍鳳財,等.基于新工科和OBE理念的石油院校電氣信息類專業人才培養模式的研究與實踐[J].中國現代教育裝備,2023(23):94-96.

[2]朱木蘭,潘意,陳國元.新工科背景下復合型工程人才培養模式探索[J].教育評論,2023(9):146-150.

[3]劉慶華,趙中華,歐陽繕.面向新工科的地方高校電子信息類人才培養模式實踐[J].教育教學論壇,2023(34):137-140.

[4]楊文斌.產學深度融合新工科人才培養的探索與實踐[J].高等工程教育研究,2020(2):54-60.

[5]姜曉坤,朱泓,李志義.新工科人才培養新模式[J].高教發展與評估,2018(2):17-24.

[6]張雪雁,蔡玉強,馮立艷.“新工科”背景下創新人才培養模式的思考與初探[J].教育教學論壇,2023(36):166-169.

注:本文系自治區教育廳2023年度重點教改立項課題“一體雙向三維四驅:中職加工制造類專業課堂教學改革的研究與實踐”(GXZZJG2023A052)的研究成果。

(責編 蒙秀溪)

作者簡介:佟建波,1986年生,河北唐山人,碩士研究生,高級講師、高級“雙師”,主要研究方向為中職學校工科類人才培養、智能化控制。